むささび夫婦は、埼玉県飯能市役所防災課による呼びかけにもかかわらず、ほぼ一日おきにワンちゃん二人と車で外出をしております。行先は秩父に近い山奥で、そこで人間に会うことはほとんどない。飯能市役所のスピーカーは「不要不急の外出を止めましょう」と言うわけですが、我々の外出が「不急」であることは間違いないけれど、「不要」というわけではない。と、そんなこと言っているうちに春も終わって初夏になりつつありますね。

|

目次

1)MJスライドショー:ノスタルジアでコロナ休み

2)認知症とロックダウン

3)ドイツも割れている

4)オリンピックを前向きに中止する

5)どうでも英和辞書

6)むささびの鳴き声

|

1)スライドショー:ノスタルジアでコロナ休み?

|

|

その昔、土門拳という写真家による『筑豊のこどもたち』という写真集がありました。北九州にある炭鉱地域で暮らす人びとの生活を記録したもので、むささびはこの本を見て、なぜか大いに感激した記憶がある。調べてみたら、この本が出たのは、今からちょうど60年前(1960年)だった。

その頃の日本では、主要エネルギー源を石炭から石油への転換する「エネルギー革命」が進行中で、九州の炭田地帯では炭鉱の閉山が相次ぎ、人びとは失業にあえいでいた。土門拳がその人びとの様子を取材、子供たちの様子をざら紙に印刷してパトリア書店という出版社が発行したのが『筑豊のこどもたち』で、定価は100円だったのだそうです。土門拳自身は1909年に生まれ、1990年に81才で亡くなっています。

一方、英国にも土門拳と似たようなテーマの作品を遺した写真家がいました。ティッシュ・マーサ(Tish Murtha 1956~2013)という女性の写真家で、彼女の作品の舞台となったのは、北イングランドのニューカッスルと呼ばれる地域で、かつては炭坑で栄えたけれど、1980年代のサッチャリズムによって金融・ITなどの先端産業の推進政策に取り残されたような形になってしまった。

そのせいもあって、北イングランドの人びとはマーガレット・サッチャーが推進した「近代化」には大いに反発、北イングランドは労働党左派のエリアと見なされるようになった。皮肉な話ですが、あれから約40年経って英国がEUを離脱することを推進したのは北イングランドの有権者とされている。労働党左派とされていた人たちが保守党右派の政策推進に一役買ったということです。 |

| ▼土門拳の『筑豊のこどもたち』が世に出たとき、むささびは大学1年生、ティッシュ・マーサの作品が注目され始めたころにむささびと英国との付き合いが始まっている。単なる偶然ですが、彼らの作品を見ながら、しばらく自分だけのノスタルジアに浸ることにしました。お許しを。もう一つ、このスライドショーには数枚ですが、他の写真家の作品も含まれています。 |

back to top |

|

2)認知症とロックダウン

|

|

今から約2年前の2018年2月に出したむささびジャーナル391号の中に『「認知症」を宣告されて』という記事が出ています。その4年前の2014年に58才で認知症と診断されたウェンディ・ミッチェルという女性のことを書いているのですが、記事の目的はその彼女が認知症と診断されてからの生活や心の動きを綴った

"Somebody I used to know" という本を紹介することにあった。 |

|

本を出してから約2年になるのですが、その間彼女はずっと "Which me am I today?" というブログを綴ってきている。コロナ禍でロックダウン状態にある英国で、認知症を抱えてどうしているのか?というのを知りたかったのですが、あれから丸2年、ブログは途切れることなく続いていました。2020年4月29日付のブログの見出しは

となっていた。殆ど家から出ることさえ出来ないような閉塞状況なのですが、彼女にとってはこれが初めての経験ではないような気がするというわけですよね。この際、彼女の書いていることを一人称で紹介してみます。現在64才、娘さん二人とイングランドの田舎(ヨークシャー)で暮らしているようです。 |

以前同じようなことがあったような・・・

|

コロナウィルス禍に伴って、英国で実施されているロックダウンについて新聞やテレビで非常に頻繁に使われるのが「孤立」(isolation)、「捨てられたような気分」(abandonment)、「混乱」(confusion)、「人恋しさ」(missing

people)等々の言葉だ。それらを見たり読んだりしながら「どこかで聞いたことがある」と思いながら、つい最近までそれがどこであったか思い出せなかった。でも今は分かる。これらの言葉は、認知症の人間が初めてそのように診断されたときに持つフィーリングを表しているのだ。私の場合、それは2014年にやってきた。 |

|

私が認知症と診断されたことを知ると、友人たちは皆脇へ身をそらそうとする(fall by the way side)ように思える。それは恐怖心からかもしれないし、どのような言葉をかければいいのか分からないということかもしれないが、そのような態度を見せられる当人が持つのは「孤立感」であり「寂しさ」なのだ。自分のような者に対するサービスが存在しないことが分かると世の中から見捨てられた(abandonment)ような気分になるし、診断した医者も「だからと言って人生の終わりというわけではありませんよ」(it’s not the end)とも言ってくれない。そのように診断されてもどうすればいいのか分からず、ただ新しい生活に慣れなければいけないだけなのだ。

ロックダウンのパニック

自分たちが暮らしている世の中が「ロックダウン」であると診断されたときには、私は恐怖やパニックを感じたし、奇妙な新世界に適応しなければならないとも思った。が、考えてみると私は、今から6年も前(2014年)に同じ感覚を体験しているのだ。現在の感覚はその時の感覚と驚くほど似ている。認知症の診断を下されると、人によって反応は様々であるように、ロックダウンについても人によって反応が違うかもしれない。いま書いているのは私自身の経験であり感覚である。 |

仲良しのビリー |

ロックダウンが始まった頃(3月23日)の私は、認知症の診断をくだされたときと同じようにパニックに陥り、鬱症状にもかかってしまった。実は私はロックダウンが終わってしまうことにも恐怖を感じていた。I feared the end of the lockdown. これが終わったあとの自分は、英国中を一人で旅するような能力も失ってしまうのではないか・・・?

「昔の自分」に助けられて

私はいつの間にか群れでしか生きられなくなった異邦人のような存在になっていたようであるけれど、ロックダウンを生き抜く現在の自分を助けてくれるのが「昔の自分」(old me)のようなのだ。「昔の私」はかなり自分中心の引っ込み思案人間(immensely private person)だった。あの私なら、他人と会わなくても済むロックダウンは比較的容易だっただろう。現在はまるで「昔の自分」が今の私の手を取って適応することを教えてくれるようなのだ。独りで生きながらも、インターネットのような技術を利用して、必要なときには他人に会ったり、ともに時間を過ごしたりするにはどうすればいいのか・・・ということを教わっている。

|

|

私には悲しいことを見たり聞いたりすると極端に反応してしまう傾向がある。かと思うと、急にとてつもなくハッピーになってしまったりもする。悲しんでいた自分はどこへ消えてしまったのか?という具合だ。最近は感情が高まることが多く、今までハッピーだったと思ったら極端な悲しみに襲われることもある。4年前、認知症と診断された頃の私は、鬱状態に陥りはしたけれど、自分でも分かっていたのは、自分の問題は自分自身で解決しなければならないということであり、誰も自分のために解決などしてくれないということだった。そうやって鬱状態から抜け出し、認知症と診断されたことが物事の終わりではないことが理解できるようになった。さらに世の中に「適応する」ことが生存へのカギを握るということも分かるようになった。That adapting was the key to survival.

「いま」を生きること

いま分かったことは、終わりのことは考えず、今日のことを考えるということ、自分が「いま」持っているものを楽しむということ。自分が暮らしている村を楽しむことであり、村の中をうろついて知らない道を歩くということ、そして村の写真をフェイスブックに載せて地元の人たちとお付き合いをすること・・・それが私にとっての「日常」(routine)なのだ。認知症という診断を下された6年前と違って、少なくとも私はいま自分が何をするべきなのかを分かっている。At least I knew what to do this time.

|

|

認知症の人間は混乱というパンデミック(pandemic of chaos)は「診断」の際に経験済みだから、今回のパンデミックについても準備はできていると言えるかもしれない。コロナウィルスのパンデミックと認知症診断に伴う混乱の違いは、前者の場合はいずれは異常状態も終わって、普通の生活が戻ってくるということであり、人生はこれからも続くということだ。コロナウィルスはいなくなっても私たちの人生がなくなるわけではない。私たちはこれまでも生きてきたのであり、これからも新しい環境・基準(new

norm)に適応応しながら生きていく。認知症は次々と難題を吹きかけてくるし、私たちは新しい生き方が見つかるまではつまずき続ける。新しいチャレンジを乗り越える方法を求めて、「適応」を繰り返していくだろう。

- 昔と変わらないのは、本日が悪い日だとしたら、多分明日は少しはよくなっているだろうということ。一日ずつ生きていくということだ。 And just the same as before….if today is a bad day, then tomorrow may be better. Coping one day at a time…

|

|

| ▼Coping one day at a time…という言葉を、むささびは「一日ずつ生きていく」という日本語にしました。悪い翻訳ではないよね?"cope"という言葉には「困難と付き合う」(dealing with difficult situation)という意味があるのですね。単に「付き合う」のではなくて「難しい状況と付き合う」ということ。その前置きとして「本日が悪い日だとしたら、多分明日は少しはよくなっているだろう」という希望的観測があるのですが・・・。「だろう」(may be)の世界です。 |

back to top |

3)ドイツも割れている

|

|

ヨーロッパ各国で行われている「ロックダウン」について、そろそろこれを緩和しようという話が伝わってきているけれど、5月1日付のドイツの週刊誌Spiegel(英語版)のサイトには

という記事が出ています。いろいろなメディアの報道を見る限り、ドイツでは4月中旬あたりからロックダウンを緩和する動きが出始めているようなのですが、なかなか一筋縄ではいかないようです。

|

|

社会分裂が広がっている?

最近、クリストファー・ラウアー(Christopher Lauer)というドイツの若手政治家が、ベルリン市内のWeinsbergsparkという公園の風景を写真に撮ってSNSに掲載したところ、25万人もの人がこれを見て、1000件に上るコメントが寄せられて話題になった。写真はたくさんのベルリン市民たちが芝生の上で日光浴を楽しんでいる様子を写したものだった。ドイツ政府によるロックダウンが実施されたのが3月14日、それ以来ラウアーは殆ど外出もせず、外に出るときは必ずマスクを着けるというわけで、忠実に政府の規制を守ってきたつもりだった。なのにベルリンの公園を見ると、ベルリン市民の誰もが政府による規制に従っているわけではないことが分かる・・・と。

|

|

コロナウィルスというと、人と人の間の物理的な距離を保つ「社会的空間:social distancing」という言葉が世界的な流行語のようになってしまったけれど、ラウアーによると、社会的空間によって作られてしまったのは、人と人の間の物理的な距離だけではなく、心理的な距離まで広げられてしまった。親しかったはずの人びとがロックダウンをめぐる意見の相違から冷たい間柄になってしまうというケースが多いということです。ベルリン市民たちの日光浴の写真を載せたSNSへの反響を見ると、いまのドイツを支配しているのが「議論」(discussion)というよりも「怒鳴り合い」(raw debate)であることが分かる(とSpiegelは言っている)。人間同士のいがみ合いはウィルス以上の速さでドイツ中に広がっており、社会分裂まで引き起こしているというわけです。

「規制はやり過ぎだ」

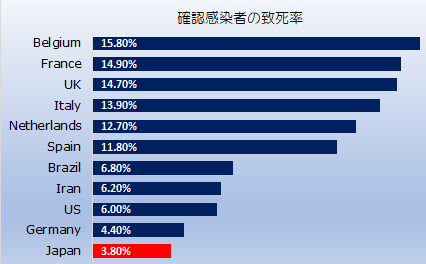

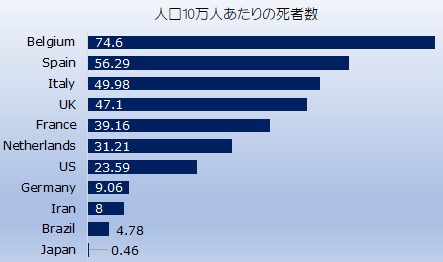

コロナ禍に関する数字を見る限り、ドイツは他のヨーロッパ諸国に比べるとよくやっており、海外メディアでも称賛の的になっている。実際にはフランス、イタリア、スペインなどに比べるとドイツのやり方は、かなりモデレート(穏やか)なものとされている。自宅を出るのにお役所の許可など要らない。最近では政府による規制も緩やかになっている。にもかかわらず死亡率などは極めて低い。その分だけ政府による規制に対する反対感情も低いけれど、それでも最近は「やりすぎ」の声が聴かれるようになったし、経済面への影響を懸念する声も高まっている。集会やデモ・訴訟なども見られるようになったりするなど、政府による規制に対する懐疑論も高まっている。 |

ウィルス学者のクリスチャン・ドロステン |

政治的な議論で見ると二つのグループに分かれる。一方に政府による規制に反対してリスキーな立場をとるグループがあり、もう一方にはメルケル首相らを中心に規制支持グループがあるのですが、このような分裂・対立は社会的にも地理的にもドイツ全体を貫いているようにも見える。政治家やジャーナリストのみならず、隣近所や家庭内においてさえ個人的な意見対立が見られる。要するにコロナがドイツを二分しているということです。

専門家は・・・

ドイツで最も有名なウィルス学者であるクリスチャン・ドロステン(Christian Drosten)という人は、ドイツにおけるこのような分裂現象を身をもって経験しているともいえる。あるグループには大いに尊敬されているかと思うと、別のグループは彼のことを諸悪の根源(main

culprit for their misery)と見ており、殺人を予告する脅迫メールまで送り付けたりしている。ドロステン自身は脅迫にもめげず、「社会的空間」のようなルールの厳守をこれからも主張すると言っているし、メルケル政権による規制緩和の動きには懐疑的な態度を明らかにしている。政府のそのような姿勢のお陰で「ドイツ人がコロナウィルスのことをまじめに考えなくなっている(people

"are no longer taking the virus as seriously)」と心配している向きもある。

|

5月8日現在 Johns Hopkins Univ |

Spiegelの記事は、学校閉鎖をめぐる父兄同士の対立、政府からの補償金に対するレストラン経営者の不満等々、世界中で起こっている分裂や対立がドイツにもあることを報告しているのですが、

- 現代は「妥協なき時代」(age of irreconcilability)と呼ばれているけれど、コロナウィルスのロックダウンに関する限り、ドイツではお互いがそれぞれの言い分を展開するだけで双方を満足させるような解決が見出せていない。

とも言っている。

|

5月8日現在 Johns Hopkins Univ |

不安感は否定できない

それが現在のドイツの「現実」であるとSpiegelは言っている。政府としてはパンデミックとの戦いを続ける一方でその戦いが生み出す国内対立というダメージを最小限度のものにしようとしているのですが、ドイツ人がロックダウンに伴う規制を以前ほどには積極的に受け入れようとしなくなっている、なのに多くのドイツ人が不安感(feeling insecure)を抱えながら生きていることも否定できない。要するに何もかもがこれまで体験したことがないということから生じる不安感ということです。

これだけだと、ドイツ人の不安感もやむを得ないものであり、メルケル政権を非難することはできないと思うけれど、それでもコロナをめぐる政策転換についての説明が漠然としていたことが国民的な不安感の一因となっていることは否めない、とSpiegelは言っている。 |

|

例えば学校閉鎖の問題。最初のころ国レベルであれ地方レベルであれ、政治家の多くは休校には反対だった。なのに彼らは急に態度を変えてこれに賛成するようになった。何が起こったのか?ウィルス学者のドロステンがアメリカからの新しい報告書を読み、一晩で意見を変えてしまった。さらに政府は最初のころはマスク着用の効果でさえも疑っていた。なのに今ではドイツ全体にわたってマスクの着用は義務付け(mandatory)られている。

政府もぐらついている?

政府による態度変更には他にも例がある。例えば「パンデミックのコントロールに伴うターゲット設定」(its targets for controlling the pandemic)について、ドイツ政府は最初は「新たな感染者数がどの程度急速に倍増するか」(how quickly the number of new infections doubled)の問題だと言っていた。が、後になって「再生産要素」(reproduction factor)の問題だと言うようになった。即ち一人の感染者が何人くらいの人間にウィルスを感染させているかということだった。それが今やメルケル政権の閣僚は違う数字を語るようになった。即ち新たな感染者数(number of new infections)である、と。政府によると感染の鎖が追跡できるのは、その新たな感染者の数が余りにも急速に上昇しないことが前提となる。という具合に、コロナ対策についての態度変更が多すぎ、それが国民の間で混乱と不信感を生んでいる。 |

|

このような政府による度重なる態度変更がロックダウン反対派が勢いづかせているという側面は確かにある、とSpiegelは言っている。これまでのところのドイツにおける死者数は約7000人にとどまっている。そのことが事態をまじめに受け取らない人間を増やしているのかもしれない。政府が警告めいた発表をすると「大げさに言っているに違いない」と思われるケースもある。コロナウィルスを怖れないドイツ人の数は増えているかもしれないし、ドイツはうまく切り抜けたと思い込んでいるドイツ人もいる。しかしコロナウィルスの危険性そのものは以前と何も変わっていないかもしれない(it is still as aggressive and deadly as it was six weeks ago)とDer Spiegelの記事は警告している。

「予防パラドックス」との闘い?

Spiegelの記事が最後に触れているのが、医学の世界における「予防パラドックス」(Prevention Paradox)という現象です。これは1981年にジェフリー・ローズ(Geoffrey Rose)という英国の疫学者が使ったとされる言葉なのですが、Spiegelの説明によると

- 社会全体の健康(公衆衛生)にとっては明らかに利益となる予防策が、時として個人々々には殆ど利益にならないどころか害になることさえあるという現象のこと。 It states that a preventative measure that has a high health benefit for the overall population often does very little for, or is even harmful to, the individual.

となる。 |

|

世界的な感染症をコントロールしようとする場合、この言葉が当たっている部分が確かにある。感染症との戦いにおいては、まだ感染がそれほどでもない「初期段階」において厳しい対策がとられることが多いということ。それがうまくいって、作戦成功となった場合、起こるだろうと恐れられていたことが結局起こらなかった・・・ということがある。そうなると、多くの人びとがそのような予防策を推進した政治家たちを「やり過ぎだったのではないか」と考えたりすることがあるというわけです。

つまり(とSpiegelが言うのは)ドイツにおいて大量死が起こっていないということが、ドイツ人の政府に対する批判の声が大きいことの原因であると言えるかもしれない。特に今回の場合、パンデミックとの戦いが、学校閉鎖とか外出禁止・営業禁止などのような深刻な文化的・社会的・経済的な結果を伴っている。となると

- これからドイツが闘わなければならないのは、コロナウィルスだけではなくて、この「予防パラドックス」という現象である可能性が高い。 It’s not just the virus that Germany will likely have to deal with for some time to come, but also this paradox.

とSpiegelは言っています。 |

▼記事の真ん中に掲載した「人口10万人あたりの死者数」ですが、ネット情報によると、人口10万人あたりの交通事故による年間の死者数は、日本で最も多い徳島県の場合で5.57人、最も少ない東京都で0.96人(いずれも2019年の数字)で、コロナよりは大きい。でもアメリカの場合は10.9人、英国は2.8人だから、コロナ死の方がはるかに大きいのですね(内閣府のサイト)。単なる想像ですが、欧米諸国が極端なロックダウン政策をとるのもこのあたりに起因するのかもしれない。彼らから見ると、日本の数字は信じられないのかもしれないですよね。

▼日本の場合、コロナによる実際の死者数はよく分からない部分があるのだそうですが、マスコミを通してよく知られた人物などのコロナ死が報道されると、あたかも自分の親戚が亡くなったような気分になる傾向にはあるよね。英国ではそのあたりに注目して見ていないのでよく分からないけれど、日本についてはコロナ騒ぎのかなりの部分がマスメディア抜きには考えられないと(むささびは)考えています。 |

|

back to top |

4)オリンピックを前向きに中止する

|

|

4月27日付の毎日新聞の政治コラム『風知草』に『前向きな五輪中止』というエッセイが出ています。書いたのは特別編集委員の山田孝男さん。安倍首相がIOCのバッハ会長と電話で話をして東京五輪は約1年「延期」することに決まったのが3月24日、あれから1か月半経っているけれど、その間、マスコミではオリンピックのことは全く話題にならなくなった。山田さんによると、現在のコロナ禍が1年で解決するとは思えず、科学的、合理的に考えれば「延期は無理な選択だった」つまり「中止」とするべきだった。本来ならそのことが話題になってもよさそうなものですが、あたかも五輪を語ること自体に封印がされたような感じです。

|

|

日本や東京が何を言おうと、TOKYO2020が結局中止になる可能性が高いことは今でも同じなのに、そのことは全く語られないままに準備だけが進んでいく。そのままで行くと「破局的な混乱に陥る可能性が高い」というわけで、山田さんが提案するのは、単なる「中止」ではなくて「前向きな意味を伴った中止」です。何ですか、それ?TOKYO2020が中止されるのは、直接的にはコロナのお陰なのですが、山田さんが言うのは、中止という行為の中に「再起への力強く具体的なビジョンを盛り込む」ということです。コロナがあろうとなかろうと、現代の五輪は巨額の放映権料、スポンサー料を背景とする腐敗などに蝕まれている。

- ウイルスが資本主義の見直しを迫る中、東京五輪の挫折を逆手に取り、五輪システムの矛盾を洗い出す。日本主導で新しいビジョンを生みだし、それを携え、改めて大会誘致に挑戦したらどうか。

というのが、山田さんの「前向き中止論」です。 |

|

|

そもそも3月24日のバッハ会長との電話会談の時点で「中止」をするべきだったのに、安倍さんはなぜそうしなかったのか?「既に高まった国民の期待を裏切れぬとの思いからだろう」と山田さんは言っている。あれから1か月半、日本国内の雰囲気も「やっぱ五輪どころじゃないな」という風に変わってきていますよね。そこで安倍さんが考えるべきなのは、そのような「普通の人間」レベルの諦めではなくて、「中止」を超えた向こう側に広がるはずの「まともな五輪」(decent

Olympics)への展望である、と山田さんは言っている(とむささびは想像している)。

|

▼記事の真ん中あたりで引用した山田さんの文章の中に「ウイルスが資本主義の見直しを迫る中」という個所があります。この部分は鋭いですよね。サッチャー、レーガン、中曽根以来ほぼ40年にわたって世界を支配してきた「資本主義」がコロナの前でたじたじという様相を呈しているのは本当ですからね。それはオリンピックについても言える。ロス五輪以来の「カネになる催し」として君臨してきたものが、やはりコロナの前に屈しようとしている。はっきり言って、「東日本大震災からの復興」をオリンピックに賭けるという考え方そのものがアウトなのよさ。

▼ところで、山田さんのコラムによると、森喜朗・大会組織委員会会長が4月3日付の朝日新聞とのインタビューで、「2021年の今ごろもコロナ禍なら大会中止か?」と聞かれて「そういうことは考えたくないと思っている。(私も)賭けたんだ、21年に」と答えたのだそうですね。4月28日付のBBCのサイトによると、「場合によっては再度の延期もあるのか?」と聞かれた森さんは"In that case, the Olympics will

be scrapped"(その場合は五輪は中止だ)と答えたとなっています。このBBCの記事は、森さんが日刊スポーツと行ったインタビューで発言したことに基づいているようであります。

▼山田さんの『風知草』コラムは「有料」なのですが、ここをクリックすると、山田さんには申し訳ないけれど、このコラムの記事をそっくりそのまま転載したものが出ています。 |

|

back to top

|

5) どうでも英和辞書

|

| A-Zの総合索引はこちら |

|

snitch: 告げ口する

|

この言葉(snitch)を英語で説明すると

- to secretly tell someone in authority that someone else has done something

bad

ということになる。"secretly"と"in authority"がポイントですね。スラングで、いわゆる「ちくる」ってやつ。次の例文には笑いましたね。

- He snitched to my boss that I'd been making long-distance calls at work!

会社の電話で長距離電話をしていることをボスにちくられた・・・というわけ。こんなことを告げ口するヤツなんているんですかね?5月7日付のBBCが話題にしていたのが、ロックダウンをめぐる"snitching"です。いちばんよくあるケースがパブの営業をめぐるチクリンコで、本来なら営業禁止のはずなのに裏口からそっと客を入れるやり方。それを見たとき、あなたならどうします?オーストラリアのある町では「ロックダウンの期間中は海岸で日光浴をしないように」というおふれを市長が出したところ、翌日には5000件のちくり電話が寄せられたのだとか。BBCの記事には次のような問いかけが出ていました。

- Would you report someone breaking the rules for the greater good? ルール違反をやっている人間を見つけた場合、あなたなら「公共の利益ため」に当局に報告しますか?

まあ常識的には他人が日光浴をしていても"snitching"などやらないし、ちょっとした酒場が「もぐり」をやっていても警察にちくったりはしない・・・というのは「むささびの」常識なのでしょうか?そういえば「自粛要請」にかかわらず営業を続けるパチンコ店は「名前を公表する」とか言っている知事さんがいたっけ。むささびがそのパチンコ屋の経営者なら「どうぞ公表してください、いいPRになるから」とでも言うでしょうね。名前を公表されることが、その店にとって大きな損害になる、と考えているわけですよね。こんなことを言う知事の感覚が、むささびにはどうしても理解できない。 |

back to top |

6)むささびの鳴き声

|

▼土門拳の『筑豊のこどもたち』を取り上げたスライドショーについて「年寄りのノスタルジア」と決めつけましたが、それには多少の「照れ」も入っています。あの本が出た1960年は、安保闘争の年だったのですが、そんな話、誰もしなくなりました。シンゾーの祖父(岸信介)が首相をやっていて、日米の軍事関係をさらに強化するべく、1951年に調印された日米安保条約を改訂しようとしてもめたのが「安保闘争」だったのですが、闘争の中で学生が国会構内に突入して警官隊と衝突、樺美智子さんという東大生が死亡したりするという事件もあった。むささびの祖母が、深刻な顔で「二郎ちゃん、あれは軍事同盟やで」と言っていたけれど、シンゾーの祖父はデモ隊のことを「一握りの人間」と呼び、「後楽園をご覧なさいよ、たくさんの人が野球を楽しんでますよ、アタシはね、声なき声に耳を傾けるんです」と言っておりました。何だかさえない昔ばなしですね。ノスタルジアはダメよね、やっぱ。

▼5月5日付の朝日新聞のサイトに「不十分なPCR検査体制、日本の恥」という記事が出ていました。山梨大学の島田真路学長とのインタビュー記事で、この人は、2002~03年の重症急性呼吸器症候群(SARS)流行の際、同大医学部付属病院の感染対策委員長を務めたこともある。で、コロナ禍に関連して、日本では「PCR検査」の実施件数が外国に比べると異常に少ないことが問題だ・・・と主張しているわけです。この記事は朝日新聞の「有料会員限定記事」なので、全部を読めない人もいるかもしれません。ここをクリックすると、朝日の記事の「転載」と称する記事が出ています。

▼でも、むささびが言いたいのは、この学長の意見についてではありません。朝日新聞の掲載のタイミングについてです。このインタビューは4月30日に行われているのですが、記事として掲載されたのは5日後の5月5日夕方(18時01分)です。なぜ5月1日や2日に掲載しなかったのですかね。5月4日にはシンゾーの会見が行われており、島田学長とのインタビューの中でも出てくる「専門家会議の尾身茂副座長」もこの会見には同席しているわけよ。つまりこのインタビュー記事が、せめてシンゾー会見と同じ日の午前中にでも掲載されていたら(ひょっとすると)「島田学長の意見をどう思うか?」という質問だって出来たかもしれない。そうすることで、島田学長の政府批判に直接答えることができたかもしれないということ。本来であれば、このように意見が異なる専門家が存在する場合、二人が直接議論し合って、それを読者や視聴者が眼にする機会を得るべきなのよね。そういうことが余りにも少なすぎると思いません?

▼さまざまな意見がある話題の場合、専門家と称する人を一人だけスタジオに招いて意見を言わせるのではなくて、異なる意見を持っている「専門家」も出席させて「アンタはそうおっしゃいますがねぇ・・・」という類の反論をさせて欲しいわけ。でないと視聴者は判断する材料を提供されず、一方的な意見を押し付けられるだけだから、欲求不満が募るだけなのでありますよ。

▼もう止めます。お元気で! |

|

back to top |

←前の号 次の号→ |

|