| 今回の表紙写真(上)は携帯電話を入れるケースです。主人公は我が家で一緒に暮らしている二匹のワンちゃん。左は猟犬のGSP (German Shorthaired

Pointer) で、右は牧羊犬のBorder Collieという種類なのですが、写真だけを頼りに布の上にこのように羊毛刺繍で仕上げたアーティストの腕前には感激、どうしても皆さまに見てもらいたくなって…。 |

目次

1)スライドショー:動物いろいろ・生活いろいろ

2)離婚が容易になっている

3)「86年生まれ」が北京五輪を語る

4)アイスランドと捕鯨

5)どうでも英和辞書

6)むささびの鳴き声

|

1)スライドショー:動物いろいろ・生活いろいろ

|

|

コロナの憂鬱は相変わらずですが、ワンちゃんを連れて埼玉県の山奥へ出かけて遊んでいると、蝋梅が咲いて、小さな小さなsnowdropの花も顔を見せたりして、自然界は着実にいつもの動きを続けています。というわけで、今回はいろいろな動物たちに敬意を表してみました。

|

back to top |

2)離婚が容易になっている

|

|

1月22日付のThe Economistに「別れが容易になっている」(Breaking up is easier to do)という見出しの記事がでており、

というイントロが書かれている。"nasty" は "very unpleasant"(極めて不愉快な)という意味ですよね。

離婚のためのホテル!?

DivorceHotelという名前のホテルなんて、知ってます?「ホテル」を名乗ってはいるけれど、実際にはオランダ生まれの「離婚仲介業」で、最近では英米豪にもサービス網を広げている。離婚を望む夫婦に「迅速かつ経済的にも無理のない離婚」を可能にする。サイトを見ると次のようなPRの言葉が並んでいる。

- We see your separation not just as the end of your marriage, but also as

the beginning of a new phase in your life. 我々はあなたの離婚を単に「結婚の終わり」とは考えておりません。離婚はあなたの人生における新しい段階の始まりなのです。

|

|

DivorceHotelは「離婚が面倒なものではなくなった」というThe Economistの特集記事の一部として紹介されているもので、特集記事には、これまでの離婚夫婦がくぐらなければならなかった面倒な手続きが不必要になっていることが紹介されています。例えばある夫婦が離婚を希望する場合、昨年(2021年)からイングランドとウェールズでは、弁護士などに支払わなければならない「調停費用」の援助として500ポンドが政府から支給されることになった。これまでは夫婦が合法的に離婚しようとすると、少なくとも2年もしくは5年間は別居して暮らすことが要求されたし、夫婦のどちらかに不貞行為があったり、子供の養育放棄があることを申し立てる必要がり、その上に弁護士らに調停費用を払わなければならなかった。

スウェーデン・豪州・ノルウェー etc

スウェーデンの場合、離婚するためには夫婦どちらかの「良くない行為」が証明されねばならないという義務は1915年の時点で廃止されている。豪州では1975年、米カリフォルニア州では1969年、ニューヨーク州は2010年に廃止されている。要するにかつてに比べると離婚が容易になっているということです。国や州のような機関が個人の離婚理由を知る必要はないという考え方が一般的になっているということです。

1990年以後の傾向によると、OECD加盟の38か国中30か国で、訴訟とは別の中立的な立場にある「レフェリー」の仲介により離婚するケースが増えている。豪州やノルウェーでは、子持ちの夫婦が離婚する場合は、このような「仲介」を試すことが義務とされている。オランダの場合は離婚の41%が裁判ではなく、「仲介」を通して成立している。

|

|

離婚を望んでいる夫婦にとって、最近では「協力離婚」(Collaborative divorce)というオプションもある。夫婦双方が離婚を裁判沙汰にはしないという合意を交わしたうえで話し合いをするというケース。合意に到達することができない場合は、別の弁護士を見つけなければならず、そのことの大変さが「協力離婚」を成立させるインセンティブ(呼び水)となる。全米弁護士協会によると、このような形で離婚成立を可能にする訓練をした弁護士が2万人もいるのだとか。

「家庭関係センター」

豪州の場合、離婚に伴う「苦々しさ」のようなものを減らしていることで評判となっている。2006年に政府が先頭に立って「家庭関係センター」という慈善組織を作り、離婚にまつわる調停を無料もしくは安価に提供したり、離婚した夫婦が新しい生活に慣れるように手助けをしたりもする。父親向けの料理教室の開催などもその例といえる。いずれもなるべく楽に離婚を成立させようとする試みであると言える。カナダやアイルランドにも似たようなネットワークが存在する。 |

|

この記事の始めの部分でDivorceHotelを紹介したときに「ホテルではない」と書いたし、事実この組織は宿泊サービス業ではないけれど、夫婦による離婚に向けた話し合いを展開する場としてホテルを利用するのだそうです。離婚当事者以外にDivorceHotelが派遣する調停員なども同じホテルに泊まって話し合いの作業を進める。高級ホテルという雰囲気を持った場所で、離婚を望むカップルは、それぞれ別の部屋に泊まる。週末を使って離婚のための調停が行われるのですが、その間、ゴルフもできるし、マッサージも…というわけです。

鳥は巣を守る

先進国における離婚は大規模な訴訟に発展するケースが少なくなっている。子供のいる夫婦が離婚する場合、欧米で一般的になりつつあるのが “birdnesting” というやり方で、夫婦が離婚して別居することになっても、子供だけはそれまで暮らしてきた家で暮らし続け、子供を訪問する両親の方が出たり入ったりする。鳥の夫婦が自分たちの生んだ卵の面倒を見るために入れ替わり立ち代わり巣に戻ってくるというのと似ている。英国生協の調査によると、離婚夫婦の11%が “birdnesting” を行っているのだとか。離婚後の子どもたちとの付き合いですが、1980年代のスウェーデンでは離婚後も子どもが別れた両親と暮らす例は1%に過ぎなかったけれど、現在では40%がそうしており、他の先進国も似たような傾向にある。 |

|

日本は「独り勝ち」の世界?

The Economistの特集記事は、先進国における離婚が経済的にも精神的にも楽なものとなりつつあることを強調しているのですが、日本について語られている部分には「独り勝ちの惨めさ」(The misery of winner-takes-all)という見出しがついており、雰囲気が他と違う。日本では子供の保護・管理を離婚した夫婦の間でシェアすること(shared custody)は、子供ために良くない(disruptive)と考えられている。裁判所がこれを勧めることはないけれど、両親同士が個人的にそのようにするケースはある。離婚した男親の多くが子どもたちと会うことを許されるのひと月にわずか3時間。Kizuna Child-Parent Reunionという組織によると、両親が離婚した日本の子どもたちの58%が、離婚後に一緒に住まなくなった親との縁が切れてしまう。つまり(The Economistによれば)日本のやり方は、離婚訴訟で勝った方がすべてを「独り占め」してしまう制度であり、それだけに離婚訴訟は極めて激しいものにならざるを得ない。

子供に想いを

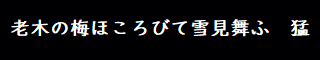

1990年以後の先進国における離婚率は大体において上昇も下落もなしのフラットという感じなのですが、主なる理由は結婚数そのものが減っているということにある。1993年の一年間、EU圏内で生まれた子供の18%が未婚の夫婦から生まれているのですが、2019年になるとそれが43%にまで上昇する。北欧諸国では53%が未婚の夫婦から生まれている。ただそのような子どもたちへの援助は、以前以上に手厚いものとなっている。

The Economistの「離婚特集」は「世界のどこでも、離婚は未だに涙と後悔の念そして罵声のぶつけ合いが付き物となってはいる」としながらも次のような結論を引き出しています。

- 然しながら、法律的な罪の擦り付け合いに代わって、迅速かつ経済的で敵意も小さい方法で結婚を終わらせることによって、離婚に伴う不幸(特に中に立つ子供たちの不幸)がもたらす負担を軽くしていることは間違いない。 But the removal of the judicial allocation of blame and the trend towards speedier, cheaper and less adversarial ways of ending marriage are surely lightening the burden of unhappiness, especially on children caught in the middle.

|

人口1000人あたりの離婚者数の推移を示したもの

Source: Our World in Data |

| ▼要するに夫婦別れという行為が、かつてに比べるとタブーではなくなったということ?ここでいう「タブー」というのは「世間体が悪い」という意味ではなくて、分かれる本人たちがその行為に対して大きなこだわりをもたなくなっているという意味。むささびの個人的な知り合いに限定すると、3組の英国人夫婦が離婚している。うち一組には子供がいたっけ。3組とも再婚して、それなりにハッピーという感じです。いずれにしてもDivorceHotelのような存在は、別れるという行為に伴うキズをなるべく小さなものにするためのビジネスということですよね。 |

back to top |

3)「86年生まれ」が北京五輪を語る

|

|

London Review of Books (LRB) は書評誌なのですが、必ずしも本の評論だけを掲載しているわけではなく、時事問題なども幅広く載せていて面白い。2月4日付の同誌のサイトのブログ欄に出ている「北京にて」(In Beijing) というエッセイは、アレック・アッシュ(Alec Ash)という北京在住の英国のジャーナリストが始まったばかりの北京冬季五輪の雰囲気について語っているものです。この人は1986年生まれだから現在36才、北京で夏季五輪が行われた2008年以来、北京で暮らしている。 |

|

2008年の夏季五輪のオフィシャル・スローガンは ‘One World, One Dream’、 204か国が参加、町中に ‘Beijing Welcomes You’ というポスターが張られて訪問客の歓迎ムード一色だった。YouTube、Facebook、Googleなどへのアクセスも自由だったということもあって、世の中全体が解放感と緊張感が入り混じった fang-shou (relaxing-tightening) という雰囲気に満ちていた。

大体において、冬季五輪は夏季五輪に比べると地味な雰囲気になりがちであるけれど、アッシュの眼には2022年と2008年の違いは余りにも強烈だった。そりゃそうですよね、2022年の参加国は91か国で、そのうち15か国が「外向ボイコット」なる行動に出ている。また選手と関係者を隔てる遮蔽バブルも厳重で、市民は選手たちには一歩も近づけない。 |

|

そもそも中国では冬のスポーツは盛んではないので、市民の関心も夏ほどには盛り上がらないのですが、北京の町中にも五輪のスローガンや五輪旗の類もあまり見られないし、。TVの視聴率も低いであろうなどと言われている。国内販売のチケットはすべてキャンセル、聖火リレーも北京市内だけでさりげなく行われただけ。これらどれもがコロナ禍拡大の防止策とされているけれど、アッシュの眼には、かつてほどには外向きでなくなった国(less outward-facing nation)としての今の中国を象徴しているようにもうつる。

北京の冬季五輪がいまいち盛り上がらないことについて、アッシュが強調する最大の理由は

- China no longer feels it has anything to prove. 今や中国自身が何かを証明しなければならないという気分にならない。

ということです。2008年当時に比べれば、国際社会に向かって「どうだ俺たち、すごいだろ!」と胸を張る必要がなくなったということ。あの頃に比べれば4倍もリッチな国なのだ、と。2008年当時の高速鉄道の走行距離は300キロ

に過ぎなかったのに、今では3万8000キロにまで延びている。あの頃の北京市内を走っていた地下鉄は6路線(うち2本は五輪のために新規に作られたもの)だけだったけれど、今では27路線で、世界でも屈指の路線数を誇っている。そして何よりも習近平の「汚職防止」「貧困追放」の」姿勢が一般国民に受けている。 |

|

要するに中国では、この五輪は欧米に対して中国の優越性を見せつける例の一つに過ぎないと考えられている。中国がコロナ禍を見事に乗り切り、完璧なオリンピックまでやってのけている一方で、アメリカは延々と没落の過程を歩んでいるだけではないかというわけです。欧米によれば、この五輪は中国の独裁国家ぶりを見せつけるものにすぎない(新疆ウィグル地区を見よ!)となるけれど、アッシュによれば、中国と欧米はお互いに分離されていて出会うことは全くない。この北京五輪における選手と市民のようなものだ、ということです。

ただ(アッシュによれば)現在の中国が「政治の冬」(political winter)にあるかもしれないが、かつては夏季五輪の時代もあったのだ。自分は2008年の五輪の閉会式にも参加しており、聖火を象徴する赤いリボンで結ばれた「記憶の塔」のことを良く憶えている。あれは習近平が権力の座につく2012年以前の中国であり「ソフトな独裁主義」(soft authoritarianism)の時代だった。アッシュの印象では、それは「開かれていく中国」の時代でもあったし、同じことがまた起こるかもしれない。

- 解放と緊張というサイクルは続く。歯車が回り、冬が去って春が来るかもしれない。いずれは緊張と引き締めの時代に代わって開放感の時代がやってくるだろう。The cycle continues, the wheel turns, winter gives way to spring, and the tightening of shou will eventually grind over into the loosening of fang.

という文章でアレック・アッシュのエッセイは終わっています。 |

|

|

▼北京五輪とは全く関係ないのですが、オリンピックというと真っ先にむささびのアタマに浮かぶ都市はフィンランドの首都・ヘルシンキなのですよ。1952年開催だから、むささびは11才だったのですね。でも記憶しているのは「ザトペック」というマラソン選手の名前だけ。ラジオでマラソン中継を聴いたという記憶はない。なのに「ザトペック」という名前だけは頻繁に耳にしたことだけは憶えている。

▼それにしても1952年と言えば、戦後わずか7年目です。フィンランドという国はよくぞそんな時期に夏季五輪を招致する気になったものですね。あの五輪のおかげで日本の少年の心には「フィンランド」や「ヘルシンキ」が憧れの地として心に刻まれたのですよ。 |

|

back to top |

4)アイスランドが捕鯨をやめる?

|

|

2月5日付のBBCのサイトを見ていたら

という見出しの記事が出ていました。アイスランドのスバンディス・スバーバルスドッティル(Svandis Svavarsdottir)漁業担当大臣が、2024年以後の捕鯨は行わないとする方針をアイスランドの新聞(Morgunbladid)への投稿記事の中で明らかにしたのですね。BBCのサイトによると、大臣の投稿は

- Why should Iceland take the risk of keeping up whaling, which has not brought

any economic gain, in order to sell a product for which there is hardly

any demand? 自国にとって何らの経済的な利益ももたらさない捕鯨をアイスランドが続ける必要があるのか?鯨には殆ど(国内)需要が存在しないのだ。

となっている。

アイスランドの漁業担当相 |

このニュースは日本では共同通信を通じて、主に地方紙で伝えられているようなのですが、Morgunbladid紙の英文版を調べたのですが、この大臣のコメントは出ていませんでした。 |

▼日本の捕鯨をめぐって、10年ほど前に英国の夫婦と議論をしたことがあり、そのことはむささびジャーナル193号に書いてあります。むささび夫婦よりも(おそらく)20才は若い人たちで、基本的には鯨肉を食すると言われる日本人のことを全くもって「理解に苦しむ」という感じでした。

▼「アナタはクジラを食べるのか?」と聞かれたので、むささびが「小さいころに食べた記憶はあるけれど、何十年間とクチにしたことはない」と言うと多少安心したような顔をした(ように見えた)。そこでその話題はお終いにしておけばよかったかもしれないのに、心にあることがつい口に出てしまうむささびのくせがここでも出てしまい「でも、私が鯨を食べないのは、欧米の動物愛護のグループが言うように鯨が絶滅の危機に瀕しているということが理由ではない。ただ何となく食べないだけ」と言ってしまった。

▼(さらに続けて)欧米には捕鯨に反対する意見として「鯨の人口が減っているのだからこれを捕獲するのはよくない、という趣旨のことを言う人たちがいるけれど、「ある生物の人口が減っているとか増えているとかいう理由で、殺してもいいかどうかを決める権利は人間にはない」という趣旨のことを言ってしまった。「牛の数は減っていないのだから殺してもかまわないというのは差別だ」とむささびがが言うと、非常にイヤな顔していた。

▼彼らによると「人間は動物の守護者(custodian)であるからして、ある動物が絶滅の危機に瀕している場合はこれを守る義務がある」というわけです。「この世の中には、一番上に神という存在があり、その下に人間、さらにその下に動物がいる。この関係からして人間が動物を守ることは神に対する義務でもある」と。

- それではどの動物は殺してもオーケー、どの動物はダメというのを人間が決めるのですか?(とむささび)

- それが守護者としての義務なのだ(と夫)。

- どこにラインを引くのかが問題よね(と妻)。

- ラインなど引けないに決まっているでしょ。人間にはそんな権利はないのだから(とむささび)。

- それは危険な考え方よ(と妻)。

▼「人間にはラインを引く権利などない」というむささびの議論は「世の中の無秩序に繋がる」というのが、彼らの考えだった。後日、あるノルウェー人と知り合いになり、捕鯨が話題になったので、あの夫婦との議論の話をしました。むささびとしては、ノルウェーは捕鯨国なのだから、てっきりその英国人の反捕鯨論には反対なのかと思っていた。が、彼は明確に「絶滅の危機に瀕している動物を守るのは神に対する人間としての義務だ」という意見には賛成だった。「つまりあなたはクジラの肉は食べない・・・と?」と聞くと「食べますよ。鯨肉のいいところは、牛肉や豚肉のようにお腹にたまらないってこと」とのことだった。彼によると「鯨が絶滅の危機に瀕しているという発想自体が誤っているのだ」ということだった。 |

|

| back to top |

5)どうでも英和辞書

|

| A-Zの総合索引はこちら |

|

bad apples:腐ったリンゴ

|

最近のBBCのサイトにロンドン警視庁(Scotland Yard)のクレシダ・ディック(Cressida Dick)総監が辞任するという記事が出ていました。辞任の理由はロンドン警視庁管内の警察官の行状に好ましからぬものが多いということが判明したこと。報告書の結論は次のような文章になっている。

- We believe these incidents are not isolated or simply the behaviour of

a few 'bad apples'.これらの行為は孤立したものではないし、一握りの「腐ったリンゴ」の仕業とは思えない。

辞書によると 'bad apples' は「集団の中の他人に悪影響を及ぼす人」という意味であるとなっている。英語には ”One bad apple spoils the barrel"(一つでも腐ったリンゴがあると、箱の中のリンゴが全部だめになる)という意味で、人間の世界にもそれはあるということです。

ロンドンにある警察署の中に警視庁から比較的近い距離の場所にチェアリング・クロス警察署というのがあるのですが、そこで犯罪に絡んで取り調べを行っていた警察官が調べられていた女性との間でよろしくない関係を結んでしまったことが明るみにでてしまった。それが2018年3月のことだった。それをきっかけにして 「警察官の行動に関する独立機関(Independent Office for Police Conduct:IOPC)」という組織がが動き出し、3年間にわたってチェアリング・クロス警察署の内部調査を行った。その結果、警察官による女性蔑視(misogyny), 人種差別(discrimination)、暴力(bullying)、セクハラ(sexual harassment) などの行為が頻発していることが判明したというわけ。サディク・カーン・ロンドン市長がクレシダ・ディック警視総監のリーダーシップ不足を口にするに及んで彼女の辞任という事態にまで発展してしまった。 |

back to top |

6)むささびの鳴き声

▼北九州市にある東八幡教会の奥田知志(おくだ ともし)牧師についてはこれまでに何度か紹介させてもらいました(439号・464号)。同教会の2月6日付のサイトの「巻頭言」に「しんどい思いをした人が謝る社会」というタイトルのエッセイが出ています。テーマは奥田牧師なりの「コロナ体験記」です。

▼最近、牧師の次男がオミクロン株の感染者になったおかげで<91歳の母親を含む家族3人が「自宅待機」となった>のだそうです。家族全員が自宅にくぎ付け状態で買い物にも行けない状態が続いた。そんな時に、知り合いから「オヤジ買い物行ってやろうか」と電話が入った時の有難さは言葉では言い尽くせないものがあった。天涯孤独で声をかけてくれる知り合いゼロのまま「隔離」生活に入ったら…コロナ以前に飢餓で死んでしまう。

▼仲間や知り合いからの助けもあって、奥田牧師一家はほどなく隔離生活から解放されたわけですが、そこで奥田さんは一つの問題提起をしている。助けてくれた人びとに対して、助けられた自分たちは何を言うべきなのか?ということです。よくあるのは「皆さまにご迷惑をおかけして申し訳ありません」というメッセージです。奥田さんは「そう言いたい気持ちはわかるし、人間関係がよりスムーズになるような気もする」と思う一方で、「そういうのは良くないと思う」とも言っている。なぜ「良くない」のか?

- しんどい思いをした人が謝る社会はどうなのか。助けてもらったのは事実だ。僕らはK子に助けられた。だったら復帰第一声は「ありがとう」で良い。

▼奥田牧師によると、「ありがとう」ではなくて「申し訳ない」と言ってしまう空気が「この社会」にはある。彼の言う「この社会」は日本のことであろうと思うのですが、感謝ではなく謝罪の言葉を発してしまう「習性」の背景にあるのは

- 「人に迷惑をかけてはいけない」という自己責任論社会の重圧があると思う。「自分のことは自分でやれ」「人に頼るな」「甘えるな」「迷惑をかけるな」。そんなことばかりお互い言い合ってきた。結果「助けてと言えない社会」となってしまった。

▼自分自身の人生を生きるために、自分で自分を助ける(自助)ことが大切であることは言うまでもないけれど、そのことは「他者を助けたり、他者に助けられたり」という「お互い様」を否定するものではなく、それは「当然の出来事」であるべきなのだ、と奥田さんは言っている。旧約聖書の「創世記」におけるアダムとイブの誕生(人間の創造)について<「人はひとりじゃダメだ」と神は言い、もう一人を「助ける者」として創られた>と言っている。つまり

- なあ~んだ、最初から迷惑かけあえって言われているではないか。ならば「ごめんなさい」じゃなくて「ありがとう」でいきたい。その中で人は「人」であること、つまり「助け合う存在」であることを知る。

というわけです。

▼人間の本質は「助け合う」ことにある、と奥田牧師は考えている。「人間の本質」などと言う議論は脇へ置いておくとして、むささびが80年間生きてきた日本という社会は、「助けてくれてありがとう」よりも「迷惑かけて申し訳ありません」という言葉が幅を利かせているような気がする。奥田牧師はそれを「自己責任論社会」と呼んでいるけれど、むささびにはそれが「口先責任論社会」のように思えてならない。

▼奥田さんとは(おそらく)極端に考え方が異なるのは、最近死んだ石原慎太郎氏なのでは?15年以上も前の週刊誌とのインタビューで「近頃の若者がダメな理由は?」と問われて石原氏が発した言葉は「60年間戦争がなかったから」「『勝つ高揚感』を一番感じるのは、スポーツなどではなく戦争だ」だったそうです。2月7日付の週刊金曜日のサイトに出ている『石原慎太郎氏への弔辞』というエッセイの中でジャーナリストの斎藤貴男氏が述べています。一読の価値あり。

▼あちこちで梅が咲いていますね。お元気で! |

|

| back to top |

←前の号 次の号→

|