黒川検事長が新聞記者を相手に賭けマージャンをやり、多額の退職金とともにカッコ悪い辞め方をしたけれど、彼の相手をしていた新聞記者のことは詳しく報道されていないよね。記者の名前も報道したら?何日か前に政府からのマスクが我が家にも到着しました。不愉快だけど、捨てるのもしゃくだし・・・間もなく初夏です。

|

目次

1)ロックダウンへの疑問

2)Daily Mailのやり過ぎ?

3)天谷さんの不安

4)50年前の「日本の知識人」論

5)どうでも英和辞書

6)むささびの鳴き声

|

1)ロックダウンへの疑問

|

|

2月2日付のむささびジャーナル442号に『ちょっと待て、ウィルス・パニック』という記事が出ています。保守派のオピニオン誌であるSpectatorに出ていたエッセイを紹介したもので、筆者(ロス・クラークというジャーナリスト)は「コロナ・ウィルスについてパニックになる必要はない There’s no need to panic about coronavirus」と強調していました。ちなみにこの記事が出たころの英国における確認感染者は2人、死者はゼロだった。あれから間もなく4か月、英国の感染者は25万、死者は3万5000人を超えている。こうなると気になるのは、「心配するな」というエッセイを書いた、あのロス・クラークというジャーナリストがいま何を考えているのか?ということです。ネットを当たって見たら、5月6日付のDaily

Mailのサイトに彼の書いた記事が出ていました。見出しは

となっている。 |

ファーガソン教授 |

「ニール・ファーガソン」は、感染症の研究で知られるImperial College Londonのファーガソン教授のことで、ボリス・ジョンソン首相に「このまま何もしないでいると50万の英国人が死に、ソーシャル・ディスタンスの確保程度のことで済ませていると、25万人の命が危なくなる」というアドバイスを与えた人物です。ジョンソン首相は「ソーシャル・ディスタンスさえ確保していれば大事には至らない」と考えていたので、ファーガソン教授の警告を聞いて態度を一変させ、英国全体をロックダウン状態に閉じ込めてしまった。が、ロス・クラークは、ファーガソン教授の言うことは「危なっかしい・あてにならない」(dodgy)と批判しているわけです。

ファーガソン教授の忠告に従ってボリス・ジョンソンが全国民に向けてパブ、レストランのような場所への出入り禁止を訴えたのが3月16日、その一週間後には、英国全土を殆ど外出禁止と同じようなロックダウン状態に追い込んだわけです。あれから2か月、ファーガソンの警告は、どのように評価されているのか?ロス・クラークによると、4月の初めにスウェーデンの学者たちがファーガソンの予想に沿って試算したところ、スウェーデンでは5月初めまでに4万人が死亡、6月末までには死者数は9万6000人に達することになるという結果が出た。にもかかわらずスウェーデン政府がとったのは、ロックダウンではなくて、人間同士の間の距離を保つsocial distancingだけを導入するというやり方だった。「で、スウェーデンでは4万人の死者が出たのか?」とクラークは問いかけます。もちろん出ていない。5月5日現在のスウェーデンの死者数は2941人である、と。 |

|

ロス・クラークによると、ファーガソン教授が挙げる数字には疑問符を付けざるを得ないようなものが多い。「25万人死ぬ」の根拠とされた「感染者致死率」(infection fatality rate:IFR)にしても、英国におけるIFRを0.9%としていたのですが、これはImperial College Londonのファーガソン教授自身の同僚によって0.66%に訂正されたし、オックスフォード大学の研究者たちによると英国のIFRは0.1~0.26%となっている。要するに「ファーガソンが言うほどには致死率は高くないというのが本当のところなのではないのか」とクラークは言っている。

ファーガソン教授はまた、このまま何もしないでいると英国の人口の81%がCovid-19(コロナウィルス)に感染すると言っているらしいのですが、ロス・クラークはこれを「とてつもない(extraordinary)」数字だと批判している。「人口の81%」と言えば4800万以上なのだから確かに「とてつもない」数字に見える。横浜に停泊していた客船、ダイアモンド・プリンセス号には3700人もの乗客・乗員が乗っていた。ウィルス繁殖の理想郷のような環境だったはずだ、にもかかわらず、陽性とされたのは712人(全体の17%)だった、「81%なんてとんでもない」とロス・クラークは言っているわけです。 |

|

ロス・クラークはさらに、20年前のブレア政権のときにファーガソンは「手足口病」(foot and mouth disease)の感染防止と称して、家畜650万頭を殺処分するように進言・実施したことを書いている。後になってエディンバラ大学の研究者たちによって、ファーガソンの試算は「目的にはかなっていない」(not

fit for purpose)として否定されたのだそうです。ファーガソン教授は、その翌年には人間版の狂牛病と言われた「変異型クロイツフェルト・ヤコブ病:vCJD」という病によって、最大で5万人の英国人が死ぬ可能性があり、場合によっては15万人にまで上ることもあると主張した(とクラークは言っている)。しかし実際の死者数は178人であった・・・等々、あるわ・あるわという感じでクラークはファーガソン批判を書きまくっている。

|

| ▼ファーガソン教授は、ジョンソンのロックダウン政策導入以来、政府のアドバイザーを務めていたのですが、メディア報道によると、最近その職を辞任したのだそうです。理由は自分でロックダウンによる他人からの隔離を進言しておきながら、自分のガールフレンドを自宅に招き入れている場面が写真撮影されてしまったこと。さらについ最近では、ボリスの補佐官が、北イングランドに住む自分の母親に会いに行ったことが「ルール違反」としてメディアで批判されたりしている。いくら何でも少しやり過ぎなんでない? |

back to top |

|

2)Daily Mailのやり過ぎ?

|

|

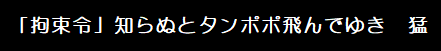

約ひと月前の4月28日、ロンドンのヒースロー空港に、中国からの飛行機が着陸したのですが、これには医療関係者が使う中国製品が約20トン積まれていた。この飛行機は、英国の新聞、Daily Mailが手配したもので、同紙は「Mail Force Oneが到着」(Touchdown for Mail Force One)という見出しとともに大々的に報道した。

Mail Force Oneは、軍用機のAir Force Oneにひっかけたしゃれなのですが、この飛行機が運んできた医療関連品は、コロナ禍に関連してDaily Mailおよび同紙自身が作った "Sales Force" という名前のNPOを通じて読者から集めた義援金を利用して調達したものであり、いずれも医療従事者に提供する運びになっている。 |

|

Daily Mailは保守党関係者から「イングランド中間層の真の声」(authentic voice of Middle England)と激賞されているのですが、Mail Force Oneのことを伝える5月7日付のThe Economistは「パンデミックが新聞によるバカ騒ぎを復活させた」(How the pandemic revived the newspaper stunt)と皮肉りながら

- Patriotism is fertile ground for an ancient form of journalism 愛国主義こそがジャーナリズムを支えていることは昔から変わっていない。

と書いています。 |

|

翌日(4月29日)のDaily Mailのオンライン版を見ると、確かに「バカ騒ぎ」と思われる扱いで、この医療品の到着を報道しています。国民保健サービス(NHS)の看護婦の一人が、Mail Force

Oneが運んできた防護服を身につけて「本当にどうもありがとうと言いたいわ」(Can we just say a big thank you?)とコメントしている様子が報道されている。空港から病院までこれらの医療品を運ぶトラックのおなかの部分にはMail

Forceのロゴマークがくっきりと描かれている。

Daily Mailがロザミア家(Rothermere family)によって発刊されたのは1896年のことなのですが、発刊当時はAnswersという名前だった。なぜAnswersだったのか?当時のイングランド銀行の金庫にある金塊の価値を当てた読者には一生涯にわたって一週間1ポンドの賞金を与え続けるというクイズをやって有名になったから。 |

|

最近でこそ、新聞社によるこのような派手派手しい企画は影を潜めたけれど、Daily Mailだけは英国人の愛国心に訴えるような企画を続けているようで、最近も高齢者のためのケアホームが、退役軍人を対象にしたパーティーを行ったときにケア用品を寄付して、それを新聞紙上で大々的に報道して盛り上げている。また5月8日のヨーロッパ戦勝記念日(VE

Day)にSpitfire戦闘機をチャーターして老人ホームの上空を飛行してみせたりしている。

英国の新聞には「高級紙」(Quality papers)とされるものと「大衆紙」(Popular papers)と呼ばれるものがある。前者はインテリ層に好まれるもので、後者は文字どおり大衆に好まれるもので、もっぱら有名人のスキャンダルなどを派手に報道することで売っている。ただ実際には「高級紙」と「大衆紙」の間に「中間紙」(Middle-market newspaper)というのがあり、Daily Mailはこのクラスの新聞の代表格ともいえる存在です。

|

|

|

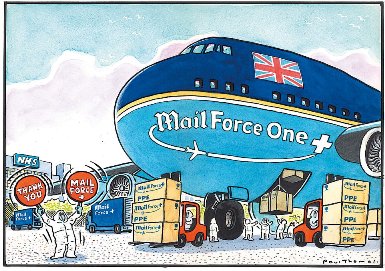

▼上のグラフは英国の主要新聞(The Sun, Daily Mail, The Guardian)の発行部数を示したものです。1976当時のものと、現在のものが比較されています。

▼この3紙は「大衆紙」「中間紙」「高級紙」というラベルが貼られているのですが、グラフを見ると、過去約半世紀における英国社会の移り変わりが見えてくるような気がします。The Sunという大衆紙は、40年ほど前までは370万部を超える大きな発行部数を誇っている新聞だったのですが、今では120万を少し超える程度にまで落ち込んでいる。高級紙であるThe Guardianの発行部数は昔は30万を超えていたけれど、今では13万部以下にまで落ちている。ただこの新聞はネット版の人気が世界中に広がっているのが強みで、ネット版も含めた「読者数」は2500万を超えてしまう。

▼面白いのは「中間紙」のDaily Mailで、1976年の部数が175万で現在のそれが約110万と落ちてはいるのですが、大衆紙のThe Sunほど極端な落ち込みは記録していない。それどころかDaily MailとThe Sunは殆ど同じ発行部数で並んでしまっている。これは過去40年間で、英国における教育水準の平均化が進む中で、The Sunの読者のかなりの部分がDaily Mailに移ったことも原因の一つとされている。 |

back to top |

3)天谷さんの不安

|

|

英国メディアが(日本のそれと同様に)コロナ関連の記事で埋め尽くされており、多少ウンザリする中で、むささびジャーナルの過去の号を読み返していたら、12年前の139号(2008年6月)の中に『天谷直弘さんの不安』という記事を載せていました。アメリカのジャーナリスト、デイビッド・ハルバスタム(David Halberstam)が書いたThe Next

Century(次なる世紀)という小さな本について書いたものです。ハルバスタムは、アメリカのベトナム政策を検討したThe Best and the

Brightest(1972年)という本でピューリッツァー賞を受けた人です。

|

|

そのハルバスタムが1991年に出した The Next Centuryは、米ソ冷戦の終結直後に出されたもので、21世紀を10年後に控えたアメリカはどうあるべきか、ということをテーマにしているのですが、日本についてかなりのスペース割いています。彼はそれ以前の1986年に書いた The Reckoningという本で、当時問題になっていた日本車の対米輸出攻勢について書いており、日本はもちろんアメリカでもかなりの話題を呼んだ。

|

|

太平洋戦争で敗れた日本が立ち直り、日産自動車がアメリカにおいてフォードに挑戦するに至るまでの経緯を事細かに報告している。当時のアメリカの世論は、日本車の進出を「不公正貿易」として反発する傾向が強かったのですが、The Reckoningは、何故日本車がアメリカで売れるのかということに焦点を当てたもので、日本の優れた教育水準などに背景の一環を求めたものだった。アメリカ人の間にはびこる「日本叩き」に対して「悪いのはアメリカの方かもしれない」という警鐘を鳴らしたものだったわけです。

The Reckoning執筆のための取材をする中で、ハルバスタムがインタビューした日本人の一人が、かつて通産省の官僚だった天谷直弘という人だった。知人に紹介されて会うことになったのですが、ハルバスタムは天谷氏については単なる日本の役人の一人という認識しかなくて、インタビューにもさしたる期待をしていなかった。が、会ってみて天谷氏の見識にびっくり、1時間の予定が2時間半も話し込んでしまった。ハルバスタムの眼には天谷氏が「役人のふりをした歴史家」(a historian disguised as bureaucrat)であると映った。

|

|

ハルバスタムとのインタビューの中で、天谷氏は1980年代半ばの日本を、獲物のウサギをまっしぐらに追いかけるドッグレースのハウンド犬に譬えて「自分が追いかけてきたウサギが消えてしまい、どうしていいのか分からないでいる状態」だとしています。戦争で敗れてから、欧米に追いつこうと一心不乱にがんばってきて、それに成功したのですが、それでどう動けばいいのか分からないでいる、というわけです。天谷氏がハルバスタムに語ったのは

- これから日本に危機が訪れるとすれば、それはおそらく価値観とか個人の目的意識の欠如が理由ということになるだろう。If there was a coming

Japanese crisis, he said, it was likely to be in the area of values and

of individual purpose.

ということだった。

このころの天谷氏はすでに通産省を退官していて、ハルバスタムによると、日本の教育改革に情熱を注いでいるところだった。それまでの「暗記中心の詰め込み教育(teaching by rote)」から、「教養(liberal arts)」に力を入れようというのが、天谷氏の目指すところであったのですが、文部省内の反対勢力に押しまくられて苦戦を強いられていた。

|

|

ハルバスタムは、The Next Centuryの中で、天谷氏が教育改革について自分に語った言葉をいろいろと紹介しています。例えば:

- いいクルマを作るのは、いい人間(good human being)を作るよりはるかに易しい。

- 日本の大学入学試験は、コンピュータ的な能力(computerlike capabilities)を持つ学生を選抜するように作られている。つまり我々は、これからの自分たちが必要としないような若者を作り出そうと必死になっているということだ。彼らができるようなことは、コンピュータが出来てしまう時代になろうとしているのだから。The

computers will do what they do better than they can do it...

- 何千年にもわたって、人間を律してきたのは「神」と「貧困」(God and poverty)だった。が、現代では神は死に、貧困も消えつつある。そうなると、これから人間は何によって律せられるのだろうか?How will we be disciplined?

20世紀の100年を振り返ると、後半を支配した米ソ冷戦が極めて大きな存在ですよね。21世紀を展望しようと試みるThe Next Centuryという本の最後はソ連の終焉を示すハルバスタムの言葉で締めくくられています。ちょっと長いけれど、そのまま引用してみます。

- 1990年にモスクワの赤の広場に立って、私には突然、ロシアという国の本当の姿が見えた気がした。ミサイルだけはたくさんあるけれど、それ以外は殆ど何もない、活気のない社会である。今や我々(アメリカ人)は自分たちの至らない点に眼を向けながら自己採点をする必要がある。その際の基準となるのは、ソ連との競争という視点ではなくて、自分たちの国が如何に調和がとれた、まともな社会(harmonious

and decent society)であるのかということに尽きるだろう。長い年月を経てきた今、鏡に映っているのは正に自分たちの顔なのだ。Finally,

after all these years, the face in the mirror is our own.

最後の「鏡に映っているのは自分たちの顔なのだ」というのは、ソ連の姿はアメリカの姿と同じという意味ですよね。ハルバスタムは1934年生まれ。生きていれば今年で86才だった。天谷氏は1925年生まれで1994年に死去しています。生きていれば、いま95才です。 |

▼日本という国は素晴らしいクルマやテレビやコンピュータを生み出した国であり、見習うべき点のある国であるかもしれないけれど、日本には日本なりの弱点があるということを、日本人自身が認めていることを、デイビッド・ハルバスタムというアメリカのジャーナリストが、アメリカの読者に伝えていたということです。さらに言うと、新興勢力である日本の成功を驚きと称賛の眼で見てはいるけれど、ハルバスタムは、日本の「成功」にはどこかついていけないところがある、とも感じていたのではないか?

▼次に面白いと思うのは、ものづくりの点では欧米に追いつき・追い越した(とされていた)日本について、天谷直弘という指導者が持っていた不安感の中身についてです。ガリガリの知識詰め込み教育こそが、日本の発展を支えてきたけれど、その種の教育が生む人間や日本には未来はない。だから「幅広い教養人間を生み出す教育を」と言っているのですが、天谷さんのいう「幅広い教養人間」とはどんな人間のことなのか?昔の英国にあったパブリック・スクールの人格教育のようなものをイメージしているのではないのか?

▼ハルバスタムが天谷氏にインタビューしてからほぼ35年、その間、日本はどのように変わったのでしょうか?日本の教育は天谷氏のいわゆる「幅広い教養人間」を生み出す方向に向かっているのでしょうか?むささびの想像によると、天谷氏が考えるような教育をしている学校も少しはあるかもしれないけれど、それは本当に一部の人たちのための学校で、圧倒的多数は、本質的には昔と変わらない「詰め込み・画一教育」をやっているのでは?「国際化社会で生き抜くために」小学校から英語を教える・・・というのはその一つですね。天谷氏が生きていたら、このことはどのように評価するのでしょうか? |

|

back to top |

4)50年前の「日本の知識人」論

|

|

今から約50年も前(1969年)に出版された『日本の知識人』(小田実著・筑摩叢書)という本の中に、英国を含む「西洋」における「知識人」と日本におけるそれを比較して語っている個所があるのですが、それを読んでいると、この半世紀の間、英国の知識人の世界は多少とはいえ変わってきたのに対して、日本の知識人のそれはほぼ全く変わっていないのではないかと思えてきました。

|

|

むささびと同年代の人には、小田実といえば『なんでも見てやろう』(1961年)という世界放浪記のような本の著者であり、「ベトナムに平和を市民連合」(べ平連)という反戦運動のリーダーとしても知られている。1932年生まれで、2007年に亡くなっており、いま生きていたら88才ということになる。『なんでも見てやろう』を書いたのが29才、『日本の知識人』は37才のときに書いたということになる。いわゆる保守論壇に属する人たちからは「アメリカ・リベラリズムかぶれ」として毛嫌いされていたかもしれない。またソ連大好きの「左翼」の人たちからは「何だかよく分からない人間」と思われていたと思います。 |

|

『日本の知識人』の中で小田さんは、「知識人」という存在についての日本と西洋社会の違いについて次のように書いています。いずれも原文のままです。

- 西洋:少数の知識人と多数の「非知識人」より成り立っていて、二つのあいだに大きな距離がある社会

- 日本:みんなが比較的よくものを知っていて、極端な「非知識人」もあまりいなければ、と言ってたいへんな知識人もいない社会

|

|

| ▼小田さんによると、英国では知識人と非知識人では喋る英語からして違う。"often"の発音は、「オフン」が普通のはずなのに「知識人」は「オフテン」と発音するらしい。繰り返しますが、ここで小田さんが語っているのは50年前の英国です。 |

|

反対に日本は「みんながそこそこ知識人である社会」というわけですが、むささび流の表現によると「誰もが朝日・読売・毎日のような新聞を読んでいる社会」であり、同じ人間が駅売りの日刊ゲンダイや夕刊フジ、東京スポーツのような「大衆的」な新聞も読む社会ということになる。英国では「高級紙」と「大衆紙」の間には深くて広い溝があるけれど、日本にはそれがない。尤もそれはインターネットが今日のように発達する前の社会の話なのですが・・・。

例えばあなたの友人に大学教授がいたとします。大学教授といえば(日本では)普通はそれだけで「知識人」と考えられますよね。小田さんによると、英国人なら、場合によっては次のような質問を発することもあるのだそうです。

- Is he just a professor or an intellectual? その人はただの教授なのか、それとも知識人なのか?

|

|

「ただの教授」というのは、「外面的基準」(専門的な知識を充分に有しているかどうか)であり、それは知識人であるための「必要条件」ではあるけれど「十分条件」ではないということです。日本の知識人の世界で重視されるのは「外面的基準」だけである、と。小田さんによると西洋では、知識人であるためには「内面的基準」が要求される・・・というわけです。小田さんの言う「内面的基準」とは集積された知識を使ってなされる「判断の能力」のことです。判断能力のない知識人間は、単なる「物知り」のはずなのですが(小田さんによると)日本の知識人の世界ではそれが大いに幅を利かせているのだそうです。日本の学者が書いた論文や文章がやたらと引用が多く、筆者自身の見解など殆ど見られないのは「知識重視」の表れである、と小田さんは言っている。

- 他人の独創的見解を「単なる思い付きだよ」のひと言で片づけ去ってしまう。この社会は、その意味では、自分自身の見解に乗っかって生きて行こうとする自由人タイプの知識人には生きにくい社会だ。

このように判断能力よりも知識の集積を重要視する社会では、それぞれの知識量に応じた「階級」(ヒエラルキー)が出来上がる。その階級の上に学者の世界(アカデミズム)が乗っかってしまう。小田さんによると、

- 日本はこれほどジャーナリズムが発達した社会でありながら、権威は依然としてアカデミズムにある。ジャーナリズム自体が、例えばウォルター・リップマンのような「ジャーナリスト」を育てる代わりに、手っ取り早く「東大教授」を借りて来ようとする。

とのことであります。 |

▼繰り返しますが、小田実が批判的に語っている日本の知識人社会は、1960年代のそれです。ウィキペディアによると「高度経済成長」「東京オリンピック開催」「東海道新幹線が開業」「海外旅行の自由化」などによって象徴される「日本の生活習慣が大きく変化」した時代だった。1960年代末の「日大全共闘運動」や「東大安田講堂占拠」などに見られる学生運動の盛り上がりも(むささびには)アメリカ的な自由主義の影響にも見えた。その意味では小田さんらの発想に触発された人たちもいたし、むささびなどもその一人と言えたかもしれない。

▼ただ、忘れられないのは1960年の安保闘争があってその中で学生が一人死に、同じ年に社会党委員長が右翼少年に刺殺されたりしたこともあった。これらの暗い日本の象徴と言えるのが、岸信介首相であり、右翼人間たちだった。それを引き継いでいるのが、岸信介の孫であり、彼を支える「何とか会議」と呼ばれる人間です。口では「日米同盟」を叫ぶけれど実際には「アメリカにも中国にも韓国にもバカにされない強い日本」を叫ぶ人間です。 |

|

back to top

|

5) どうでも英和辞書

|

| A-Zの総合索引はこちら |

|

intellectual: 知識人

|

Googleの検索で「知識人」の英訳を探したら "intellectual" という言葉が出てきました。この号のむささびに出ている『日本の知識人』という本の中で、英国では大学教授を評価するのに

"Is he just a professor or an intellectual?" と問いかけたりすることがあると書いてあります。それでは

"intellectual" という英語は英語の世界ではどのような意味を持っているのか?と思ってCambridgeの辞書を見たら

- ability to think and understand things, especially complicated ideas

と書いてあった。「複雑な問題を考え、理解する能力」というわけですね。確かに小田実の言うように「知識がある」というだけでは "intellectual" ということにはならないようですね。

ただ、そういう意味のことを言うのなら "intelligent" という言葉もありますよね。むささびなどは「利口な」とか「頭がいい」という風に訳すと思う、あれです。で、同じ辞書を引いてみたら "intelligent" の意味として

- able to learn and understand things easily

と出ていました。「物事を簡単に理解する能力」というわけで "a highly intelligent young man"

という例文が出ていた。いわゆる「アタマがいい」ということのようですが "intellectual" との違いはいまいち分からない。で、さらにネットの世界をふらついてみたらHUFFPOSTというサイトに次のような見出しの記事が出ていた。

「アンタは単なる"intellectual"なのか、"intelligent"な人間なのか?」というわけですよね。この記事は「言語を学ぶ」(to learn a language)ことを例にとって説明しているのですが、"intellectual"な人間なら、「その言語を学ぶためにはそれについて書かれた本を読もうとするだろう」(to read a bunch of books about the language)が、"intelligent"な人間は、「その言語を使う人たちと交わろうとするだろう」(to hang out with people who actually speak the language)と言っている。

つまり・・・"intelligent"は実践派、"intellectual"は理論派ということになる。ついでにネットの国語辞典によると「知識人」という日本語の意味は「高い知識や教養を持つ人。インテリ」なのだそうであります。と、こんなことを言っているむささびが"intellectual"でないことは間違いない。 |

back to top |

6)むささびの鳴き声

|

▼『天谷さんの不安』の記事の中で、天谷直弘氏がデイビッド・ハルバスタムに「何千年にもわたって、神と貧困が人間を律してきたが、現代では神は死に、貧困もなくなりつつある」と語りながら「これから人間は何によって律せられるのか?」と問いかけている部分があります。「神が死んだ」というのは、人間の行動を宗教が律するという時代ではなくなったという意味であり、貧困については、これが全滅したわけではないけれど、かつてに比べれば飢餓が少なくなったということですよね。つまり、人間が以前に比べれば思想的にも物質的にも「自由」になったということです。ただ、天谷さんからすると、人間、ただ「自由」になればいいというものではない、人間は人間として積極的に生きていくためには何らかの「規律」や「指針」を持つべきだ、と。

▼天谷さんはさらに、将来の日本に危機が訪れるとすれば、それは「価値観」とか「個人の目的意識」の欠如に関係したものになるはずだ、と言っている。この部分と「人間は何によって律せられるのか?」の部分は同じことを言っているのではないか・・・。天谷さんがハルバスタムにこの言葉を発してから少なくとも30年が経過している。その間、日本では実にさまざまな災害や事故が起こっており、一番近いのがコロナ禍というわけですが、天谷さんのような立場(高級官僚や政治家)にいる人たちはそれなりの「価値観」とか「個人の目的意識」をもって行動しているのか?

▼実は小田実さんも『日本の知識人』の中で似たようなことを言っている。西洋の知識人には豊富な専門知識にプラスして「内面的基準」とか「判断能力」なるものがあると言っている。これ、天谷さんのいわゆる「価値観」「個人の目的意識」と同じことなのではないか?それが日本の知識人にはない、と小田さんは言っている。50年前のハナシです。

▼昨日(5月23日)のTBS『報道特集』で、コロナ禍がらみの給付金を申し込んでもなかなか貰えないという報告をしていました。誰もが困り果てているという表情で、自殺者が出ても驚くには当たらないという感じだった。で、むささびジャーナル447号に掲載した『スウェーデンのやり方』という記事を思い出した。ロックダウンのような劇的な方法をとっておらず、首相もそのことによる犠牲は避けられないと認めながらも、ロックダウンによる命の犠牲を避けることを選んだのだと言っている。スウェーデンのやり方は、あちらでは批判する意見も多いけれど、コロナで死ぬのと、交付金が下りなくて死ぬのと、何がどう違うというのか?

▼同じ『報道特集』の中で、交付金の給付について「スピードを重視して40万件の入金を行なった」と胸を張るシンゾーについて、実際には90万件の申し込みがあったのに、そのことは言わずに自分の手柄だけを強調する・・・と批判していました。

▼今から60年前に日米安保反対のデモが国会を取り巻いたときに、「あんなのは一部の人たちですよ。後楽園をご覧なさい、たくさんの人が野球を楽しんでいますよ、アタシはね、声なき声に耳を傾けるんです!」と言って大笑いされたのはシンゾーの祖父である、岸信介という首相だった。あの祖父にし てこの孫あり、です。岸さんの場合は辞任の前に右翼男に太ももを刺されて病院へ担ぎ込まれたときの表情が各紙にでかでかと掲載されたのよね。 てこの孫あり、です。岸さんの場合は辞任の前に右翼男に太ももを刺されて病院へ担ぎ込まれたときの表情が各紙にでかでかと掲載されたのよね。

▼というわけで、もう止めておきます。 |

|

back to top |

←前の号 次の号→ |

|