上の写真はデイビット・アラン・ハーベイというアメリカの写真家の "Boy with balloons" という作品(1987年)です。舞台はチリの首都・サンチアゴ。その頃のチリはピノチェト軍事独裁政権下の国内の政情不安で、サンチアゴでも毎日のように暴動が起こっていた。ハーベイはその模様をカメラマンとして取材する中でこの「風船売りの少年」に出会う。ぎすぎすした雰囲気の中で、この少年を見て、ハーベイは心底ハッピーな気分になったのだそうです。

|

目次

1)MJスライドショー:橋は見るもの?

2)The Economist誌:Go to...への疑問

3)「英中」と「米中」は違う、か?

4)いま蘇る「大きな社会」

5)どうでも英和辞書

6)むささびの鳴き声

|

1)MJスライドショー:橋は見るもの?

|

|

殆ど70年も前の個人的な記憶ですが、むささびの両親が兵庫県・淡路島の出身ということもあって、夏休みとなると淡路へ遊びに行くのが常でした。東京→大阪・神戸→明石→淡路・郡家(両親の故郷)という行程で丸々24時間の旅だった。この中の「明石→淡路島」は1時間以上かかる船の旅だったけれど、今では明石海峡大橋の上をクルマで走るのですよね。むささびは渡ったことがないので何分かかるのか知らないけれど、橋自体の長さは約4000メートルというから歩いたって30分もあれば渡れてしまうのでは?それにしても明石の橋のみならず海上のつり橋というのは、どれも劇的に見えます。実際に渡ってみると、どうってことないくせに、です。 |

back to top |

|

2)The Economist誌:Go to...への疑問

|

|

コロナのお陰で観光産業がアウトになっているのは日本だけではないし、これを政府が税金を使ってまでして観光客を増やそうとしているのも日本だけではありません。そのことについて7月27日付のThe

Economistが

- Is this the best way for taxpayers to prop up tourist hotspots? 観光スポットを盛り上げることが納税者にとって最善の策と言えるのだろうか?

と疑問を投げかけています。

|

|

The Economistが「苦悩する観光都市」の例として取材しているのは、イタリアのベニスです。コロナ禍以前のベニスは年間4000万人を超える観光客が押し寄せており、「歴史の町」というより「ヨーロッパのディズニーランド」のようにうるさくて汚い町になっている・・・という住民の声を反映してか、ベニス市議会が、ベニスに入る観光客から一人あたり10ユーロ(約1300円)を徴収する計画を発表したりしていた・・・というのはコロナ以前の話で、今やどの観光地も客が来ないことで音を上げている(とThe

Economistは書いている)。

ベニスの苦悩

OECDの予想によると、世界の観光産業は2020年だけで60%の衰退を記録するし、第二波のコロナ禍に襲われると80%の落ち込みになるであろうとされている。そうなると、かつては観光客が来すぎて困っていたイタリア政府までもが観光客に直接援助金を支払ったりすることを考えたりもしている。ただそれがどの程度、効き目があるのかについては疑問の声もあがっている。ヨーロッパではコロナ禍に対処するための「ロックダウン」を急に実施したりするケースが多いので、観光客自身がどこへ行くにも二の足を踏んでしまうのだそうです。

|

|

これまで観光産業振興のために政府が行ってきた援助は業界を対象にした間接的なものが多かった。例えば航空会社や空港を援助するなどの対策です。中にはホテルや外食企業支援のために付加価値税(VAT)を値下げしたりすることもあったのですが、いずれにしても「援助」の対象は業界とか企業と呼ばれるものであって、直接消費者(観光客)を援助するというものではなかった。The

Economistによると、最近になって広がりを見せているのが、観光客への直接援助という発想なのだとか。例えば現金を交付したり、バウチャーを発行したり、という具合です。

この6月にイタリア政府が24億ユーロを使って始めた「ホリデーボーナス」という企画もそんなものの一つで、低所得層ファミリーに対して国内旅行用に500ユーロを交付するというものだったし、同じイタリアのシシリー島の地方政府は宿泊用に使えるバウチャーなどを提供するために7500万ユーロを当てることにしているらしい。観光振興用に政府がバウチャー制度を使っている国は他にもある。アイスランド、韓国、台湾、タイなどがそれですが、キプロス政府などは、観光客が訪問中にコロナウィルスに感染した場合は、その治療のための経費を一切負担するという制度を導入したりしている。

「最も野心的」?な日本

が、The Economistによると、何と言っても最も野心的な(most ambitious)ものは日本がやっている“Go To Travel”という企画であろう、と。この企画によると、国内旅行の場合は最大で半分のコストを政府の予算で賄われることになっており、ホテルや旅行業者に対して1兆3000億円(126億ドル)を後から払い戻すというシステムもある。

|

|

各国の政府は何故これほどまでに観光産業の復興に力を入れるのか?The Economistは、どの国でも観光業が雇用確保の点で大きな役割を果たしていることを挙げている。過去5年間、世界中で生み出された雇用の4件に1件が観光業によって生み出されたものなのだそうですね。世界旅行・観光振興協会(World

Travel and Tourism Council:WTTC)という組織の試算では、観光産業の雇用が半分に減るということは、1億2000万件の雇用が失われ、世界規模で言うと3兆4000億ドルのビジネスが消えることになる。

業界支援よりバウチャー?

それにしても業界や企業よりも観光客そのものへの直接援助がこれほど盛んになったのは何故なのか?答えは簡単で、これまでのような業界中心のやり方では「いまいち効果が薄い」と目されるようになったということです。付加価値税の値下げで観光客の消費を促すよりも、バウチャー発行の方が簡単かつ効果的なのだそうです。特に時間がないような景気対策にはバウチャーが効果的との指摘もある。

ただ政府が観光客に直接補助金(subsidy)のようなものを交付することへの批判もあることはある。富裕層の方が低所得層よりも旅行に出かける時間もお金もある。それなのに同じ額の補助金が与えられてしまうのは不公平という意見です。このような矛盾を解消するために、イタリアでは補助金が受けられるのは年収が4万ユーロ以下の家庭に制限されているし、韓国では小企業の従業員に対してのみ政府による「バケーション・ボーナス」が与えられる。

|

|

中には政府の援助で恩恵を被るはずの観光業界の人間が反対するケースもある。援助のお陰で都会からやってくる観光客がコロナウィルスまで一緒に連れてきてしまうことへの不安です。日本の“Go

To Travel”は特に評判が悪い。Nikkei Asian Reviewという新聞が実施した世論調査によると、8割がこの計画を実施するのは「時期尚早」(too

early)だとしており、「適切な企画」(appropriate)と答えた人は15%にとどまっている。そしてこの企画の実施直前になって、感染者数が急上昇している東京の住民が除外された。観光地で暮らす人間が東京人の訪問を嫌がったということです。

「観光都市」の生き方

コロナ禍のおかげで自宅に留まらなければならない人びとの多くは貧困家庭などではなくて、観光旅行をする程度の経済的な余裕があるケースが多い。最近のアメリカやヨーロッパの家庭で貯蓄が増えているらしいのですが、明らかに旅行や外食にお金が使われなくなったからだ、とThe

Economistは指摘する。「旅先や外食先でコロナ禍の被害にあうのはごめんだ」というわけです。英国人にとってスペインは人気のある観光先なのですが、最近ジョンソン政府が「スペインから帰国の際は2週間の自己隔離すること」という規則を実施のわずか5時間前に発表するという失態を演じてしまった。こうなるとコロナ禍が絡む旅行保険も使いにくい。 |

|

政府発行のバウチャーがあろうがなかろうが、有名な観光地の中には、観光客に戻ってもらうことへの警戒感もあるにはある、とThe Economistは言っている。かつてベニスの市長を務めたこともあるパオロ・コスタという人物は「今こそベニスは観光業界だけに頼るのではなく、町としての別の生き方も考えるべきときだ」と言っている。観光業は高い技術を要求しないし、給料も安くて季節による仕事量の変化も激しい。ベニスも大学関係の研究機関を招くとか中欧とアジアの間のハブ港を提供することで、給料も高くて安定した職場が提供されるようになるのでは、というわけです。しかし・・・このような計画のために中央政府から資金を得るのは、観光振興のための交付金を獲得するよりはるかに難しいのだそうです。何故そうなのか?

- ベニス・ロビーよりも観光ロビーの方が大きいからだよ The tourism lobby is bigger than the Venice lobby

group.

というのが、パオロ・コスタのため息まじりのコメントだった、とThe Economistは伝えている。

|

| ▼最後のパオロ・コスタのため息ですが、個々の人間であれ、それが集まった町であれ、「これまでやってきた生き方」の方が当面はやりやすいし、支持者も多いということですよね。でもそのような生き方が今後も続けられるとは限らないとコスタ氏やThe

Economistは言っているのですが・・・。 |

|

|

| back to top |

3)「英中」と「米中」は違う、か?

|

|

7月21日付のGuardianの社説が、英国と中国の関係について

- 英国が香港との犯罪人引き渡し条約を停止したことは、(中国をめぐる)国際情勢の変化を反映したものではあるが、英国とアメリカの利害は必ずしも一致していない The

UK’s suspension of the extradition treaty with Hong Kong reflects an international

shift. But British and American interests are not identical

と述べています。

|

|

犯罪人引き渡し条約(extradition treaty)は、国外に逃亡した犯罪容疑者の引き渡しに関する国際条約で、普通は、どの国であれ、他国からの要求があっても犯罪人を引き渡す義務はないけれど、犯罪人引渡し条約を2国間または多国間で結ぶことで犯罪人の引渡しの義務を相互に義務付けることになる。香港では、最近、中国政府によって反政府的な動きを取り締まる「香港国家安全維持法」が施行されたことで、香港で「反政府的」と目される活動をすると「犯罪人」ということになり、香港との間で犯罪人引き渡し条約を結んでいる英国は彼らが英国内に逃げ込んだ場合、香港政府に引き渡さなければならない。

そこで英国のラーブ外相が7月20日に議会で「香港との犯罪人引き渡し条約を直ちに停止する」という声明を発表したものです。つまり中国政府の意に反した方針を打ち出したわけで、それだけ見るとトランプ政府と行動を共にしているようにも見える。が、この社説は「英国とアメリカの利害は必ずしも一致していない」と指摘している。 |

|

実は英国政府が中国に対して厳しい姿勢をとっているのは犯罪人引き渡し条約だけの話ではない。「5G」と呼ばれる次世代の通信規格をめぐって中国の通信機器大手、ファーウェイを排除することを最近になって発表しているし、1997年に香港が中国に返還されるまで香港に住む人を対象に発行していた「英国海外市民(BNO)旅券」の所持者が英国に滞在できる権利を大幅に拡充することも明らかにしている。つまり香港市民の間で英国に移住する可能性が広がったということです。これに対して中国政府は、これらの措置が中国に対する内政干渉にあたるとして非難しているわけです。

一方、アメリカは英国の行動について、最近訪英したポンぺオ国務長官が「英国自身の問題だ」としながらも「よくやった、と我々は思っている」(We think

– well done)と口走ったりしている。ジョンソン首相も自分が「無思慮の中国びいき」(kneejerk Sinophobe)にはならないと言っており、そのこと自体は正しい。ただ、Guardianに言わせると、トランプという大統領は貿易交渉で中国から譲歩を引き出すためなら人権問題などでは譲ってしまう可能性は極めて大きい。つまりアメリカとの自由貿易協定が締結された暁には、トランプも、結局、中国と仲直りということになるかもしれない。そんなとき英国はどうするのか?あるいはトランプがホワイトハウスからいなくなった時にはどうなるのか?という疑問は残る。 |

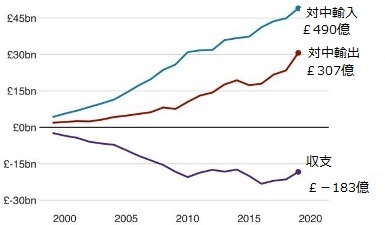

中英貿易の20年

|

| 英国と中国の経済関係はこの20年間で特に伸びているのですね。1999年における英国にとっての輸出先としての中国の重要度は26番目だったのですが、現在では第6位にまで上昇している。製品の輸入元としての中国は英国にとって4番目に重要な国となっている。 |

|

さらにアメリカの対中政策には、英国が追従すべきではないものもあるとGuardianは指摘する。9000万人もいる中国共産党員とその家族への入国禁止などはその一つ。中国のように政党が一つしかない国では、党員になるにもいろいろな理由がある。武漢で最初にコロナウィルスの警告を発した李文亮(Li Wenliang)という医師はは共産党員だったし、ウィグル族の経済学者で社会活動家のイリハム・トフティ(Ilham Tohti)という人物も共産党員でありながら刑務所に入れられている。つまり「共産党員=好ましからざる人物」と限らず、国民からの尊敬を集めている人物だっている。さらに「中国政府=中国国民」という図式も成り立たない。

英国がさらに対中強硬姿勢を強めなければならないとすれば、香港で民主化運動を続ける活動家で、BNOパスポートを所有していない人びとや新疆ウイグル自治区の人びとへの援助である、とGuardianは主張します。中国が劇的に態度を改めるとは思えない、報復措置をとろうとするだろう、英国に求められるのは慎重かつ一貫性をもった(considered,

consistent)行動であり、同じような姿勢を持っている国との共同歩調をとることも必要だ、というわけで

- 中国との交渉にあたって、(アメリカを含めた)民主主義勢力の間で協力し合おうという姿勢は必要ではある。が、それはアメリカの要求なら何でもこれに従うことを意味するものではないし、米政権の行き過ぎ発言についても、オウムのようにこれを繰り返せばいいというものでもない。 There are, sensibly, growing efforts for democracies to cooperate in dealing with China. But this should not mean obedience to every demand from the US, or an echoing of its excesses.

と結んでいます。 |

|

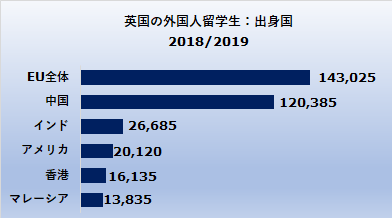

▼英国経済社会研究所(National Institute of Economics and Social Research:NIESR)の調査によると、2018/19年度における英国内の中国人留学生の数は約12万人に上っている。うち大学生は11万5000人で、1万人強がイートンやハロウのような私立学校に通っている。EU全体からの大学留学生とあまり変わらない数字で、EU以外の国からの留学生の数を圧倒的に上回っている。これら中国人学生が英国の大学や私立校に支払う授業料は年間17億ポンド(ざっと2300億円)に上る。ちなみに2019年の1年間に英国を訪れた中国人観光客が使ったお金はこれと全く同じで17億ポンドだった。

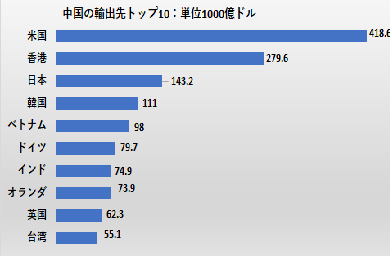

▼英国にとって中国は重要な貿易相手国なのでしょうが、中国にとって英国はどの程度重要なのか?World Top Exportsというサイトによると、ダントツはアメリカですが、英国はトップ10の輸出先のうちの第9位なのですね。 |

|

|

back to top

|

4)いま蘇る「大きな社会」

|

|

デイビッド・キャメロンのことを憶えていますか?2010年から2016年まで英国の首相(保守党)を務めた、あの人です。2016年に彼が主宰したEUへの加盟継続をめぐる国民投票で、彼の意図とは裏腹に「離脱」(BREXIT)が勝ってしまったことに責任をとってティリザ・メイに職を譲った、あの人です。あれから選挙があってティリザ・メイを経てボリス・ジョンソンが保守党党首・首相になって現在に至っているけれど、コロナ禍のお陰でキャメロンのことなど全く話題にならなくなってしまった。ましてやキャメロンが描いた「大きな社会」(Big

Society)という理想のことなんて、誰も憶えていませんよね。 |

|

ところが、英国でも殆ど忘れられてしまった「大きな社会」という思想が、コロナ禍のいま脚光を浴びています。2010年当時、保守党が目指すべき理想としてキャメロン党首が掲げた「大きな社会」とはどのようなものだったのか?2010年に設立された The Big Society Networkというチャリティ組織の綱領には、その設立趣旨として

- To generate, develop and showcase new ideas to help people to come together

in their neighbourhoods to do good things. 隣人同士が集まって良い事をするための手助けとなるような新しい思想を生み出し、発展させ、お手本を見せること。

国家や政府に強制されたりすることなく、自発的に他人の役に立つことをしようとする人間が多数にのぼる世の中のことをキャメロンは「大きな社会」と呼んで、英国をそのような社会にしようではないかと呼びかけたのですが、2016年のEUをめぐる国民投票の敗北で、「大きな社会」も吹き飛んでしまった。

考えてみると、あの国民投票でボリス・ジョンソンらが呼び掛けた「EU離脱」の発想は、大西洋のあちら側で大統領選を戦っていたトランプが掲げていた

"America first" と全く趣旨が同じであると同時にキャメロンのいわゆる「大きな社会」とは正反対の思想だった。 |

|

あの国民投票から4年後の2020年、イングランドのオックスフォードシャーという「県」で発行されているOxford Mailという地方紙のサイト(4月18日)に「キャメロンがチッピング・ノートン(人口6000人強)で食糧配達をやっている」(David Cameron is delivering food in Chipping Norton)という記事が出ていました。チッピング・ノートンはオックスフォードシャーにある小さな町の一つで、キャメロンの自宅がこの付近にある。

記事によると、キャメロンは貧困家庭に食料を提供する地元ボランティア組織の一員として働いている。「働いている」と言ってももちろんボランティアという意味ですが、毎週金曜日になると、かなりの量になる食品を車に積み込む作業を手伝っているのだそうです。この活動はキャメロンなりの「大きな社会」を目指すものなのかもしれない。

|

|

さらに(Oxford Mailの記事とは全く関係ないのですが)4月9日付のファイナンシャル・タイムズ(FT)のサイトに

という見出しのエッセイが出ています。セバスチャン・ペインというジャーナリストが書いたもので、筆者によると

- Selfish acts like stockpiling are outweighed by myriad kindnesses 買い占めのような利己的な行為も無数の善意にはかなわない

とのことであります。筆者はコロナ禍の問題が明らかにしたのは、国家(政府)の力(might of the state)の強さではあるけれど、もう一つ「コミュニティ」というものの強さも再認識されたということで、キャメロンが10年前に提唱した “Big Society”の理想が今になって果実をつけていると強調している。 |

|

筆者によると、市民に対してコミュニティ活動への参加を呼びかけるキャメロンの姿勢こそは、英国保守主義の代表的な存在であるエドムンド・バークが提唱した「市民社会」(civil society)の産物なのだそうであります。「市民社会」というのは、政府や企業から自立しながら、社会と政府の橋渡しをする市民組織(NPOやNGOなど)が中心となっている社会のことです。

|

|

|

back to top |

5) どうでも英和辞書

|

| A-Zの総合索引はこちら |

|

English spelling:英語の綴り

英語のスぺリングを簡略化しようという運動が100年以上も続けられていること、知ってました?推進しているのはSimplified Spelling Society(SSS)という組織で、創立が1908年というから、正確には112年間も運動を続けていることになる。SSSに言わせると、英語においてはアルファベットの使われ方が余りにも不規則で、発音と綴りの間に関係がないケースが多く、いわゆる「正しいスペル」は結局のところ暗記するしかない。発音とスペルをもっと近づける(つまりスペルの簡略化)ことによって、英語国の子供たちの読み書き能力も向上するだろうと言っている。

例えば"beautiful"という単語の"ea"なんて要らないし、同じことが"health"の"a"にも言える。それぞれ "butiful" と "helth" でいいではないかというわけです。これ以外にも "you" は発音からすれば "u" だけでいいはずだし、"slow" の最後の "w" なんて要らない。

英語にあるスペルの不規則性(inconsistencies)によって、英国の子供たちが教育上の不利益をこうむっていることに普通の人々が気づいていないとSSSは主張している。スペルの不規則性は英語を学ぶ外国人にとっても頭痛のタネです。書いた英語をそのまま発音しても、「正しい発音」にならないケースが多すぎるというわけです。「英国の子供たちが他のヨーロッパの子供たちより3倍も読み書き能力を身につけるのが遅いのはこのせいだ」と。例えば次の単語のアンダーラインをした部分を発音してみてください。 |

| go - do |

here - there - were |

came - camera |

| home - come |

count - country |

cater - caterpillar |

| combine - engine |

five - give |

treat - great |

|

これに対して、いまのままでいいという意見の言語学者は「どの言語にも非論理的な要素はある。非論理的な部分も含めて人間が使えるものになっているのだ」ということで、単純な英語の単語は「いちいちスペルなど気にしていない」というわけです。"the" は"t-h-e"ではなくて、"the" として憶えるものだ、と。

う~ん、どっちもどっちだけど、単純化も言うほど単純ではないでしょうね。ただ英国にある町や州の名前の中には「???」というのがありますよね。ロンドンから西へ電車で約30分行ったところにあるReadingという町を「リーディング」ではなくて「レディング」と発音しろと言われても困るよね。Gloucesterは誰がどう見たって「グロセスター」じゃありませんか?グロスターとは読めないもんな。 |

back to top |

6)むささびの鳴き声

|

▼7月31日付の産経新聞(Yahoo News)に「障害有無書かされ自殺」という見出しの記事が出ていました。読んだ方も多いのでは?何かというと「怒りのメッセージ」めいたことを書くのはむささびの趣味ではないけれど、この記事には怒らずにいられませんでした。36才で知的障害や精神障害であることに悩む男性が自殺したのですが、その理由が、自分にそのような障害があることを認める文書を作らされたことにある。これだけでは何だか分からない、極力短く説明します。

▼ある町の市営住宅(集合住宅)に障害年金などを受給しながら一人暮らしをする男性がいた。ある時、その男性はその住宅に暮らす人びとが作る「自治会」の次期班長がくじ引きで選ばれることになったことを告げられた。男性は自身の障害の関係で班長などつとまらないことを自治会に伝えたのですが、それに対する当時の班長の答えは「特別扱いはできない」というものだった。「自分は障害者だから勘弁して」というのはダメ、くじ引きから除外するわけにはいかないということです。

▼そこで男性は、自治会の会長、班長、社会福祉協議会の関係者と会って事情を説明したところ、どのような障害があるのかを文章にしろと言われたのだそうです。そこで男性は《○となりにかいらんをまわすことはできます》《○ひととあったらあたまをさげることはできます》《×おかねのけいさんはできません》《×ごみのぶんべつができません》《×おかねのけいさんができません》etcという具合に出来ることと出来ないこと約20項目を書かされた。そして「班長決めの集まりを開く際には文書を他の住民に見せることを伝えられた」と産経の記事は書いている。

▼要するに「アンタが口で説明しても誰も分からない、この文章を配布したらどうですか?」ということだった(とむささびは推測しています)。この文章を書かされた翌日、男性は自分で命を絶った。そして男性の両親が自治会長らを相手に計2500万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴したというわけです。これが怒らずにいられます?

▼これは怒りではなく「お笑い」の範疇に属するのかもしれないのが、7月23日付の朝日新聞のサイトにあった「GoToトラベルは文法ミス?」という記事。このむささびでもThe Economistが「最も野心的な企画」として紹介している、「GoToトラベル」というキャンペーンのタイトル自体が「文法的に間違っているのではないか」と議論している。そんなこと議論して何がおもろいねん?

▼埼玉県の山奥ではヒグラシがオーケストラのように鳴き合っています。ようやく梅雨があけたのだそうですね。 |

|

back to top |

←前の号 次の号→ |

|