| この写真は、フランス生まれのアメリカ人写真家、エリオット・アーウィット(Elliott Erwitt)の作品です。撮影は1954年だから、今から66年前、場所はアメリカのワイオミング州です。写真の上下に影があるのは、撮影が車の後部座席から行われたからなのだそうで、却ってそれが迫力を生んでいますね。アーウィットは1928年生まれの92才、アメリカで健在です。 |

目次

1)スライドショー:ベンチにて

2)スウェーデンと現実主義

3)在英共和党員:トランプは許せない

4)メディアが「上級国民」家族に背負わせる十字架

5)どうでも英和辞書

6)むささびの鳴き声

|

1)スライドショー:ベンチにて

|

|

ロンドン南部にクラッパム・コモンという大きな公園があります。最寄りの地下鉄駅はNorthern LineのClapham South、むささびの極めて限られた知識と経験によるならば、このあたりはランベス地区と呼ばれる「庶民的」で生活の匂いが強いエリアであったと思います。その中でクラッパム・コモンは住民たちのピクニックの場として楽しまれている。英国における「コモン」(commons)という緑地帯は、日本の都会などに比較すると桁違いに広いですよね。

|

|

そのクラッパム・コモンに接する場所に "Honest Tom's" という名前の出店風のスナックバーがある。出来てから30年ほど経つのですが、ハンバーガー、サンドイッチ、ベーコンなどが安く食べられるというので人気を保っている。創業者は亡くなり、現在は息子がやっているのですが、この辺りで安くて美味しい食べ物を提供した、先代をしのんでベンチが作られた。散歩に来た公園利用者が "Honest Tom's" でスナックを買い、そのベンチに坐ってしばらく休憩しようというわけです。 |

|

今年はコロナ禍などという事態に見舞われて、クラッパム・コモンも簡単には人が集えなくなっているけれど、それでも散歩の途中に "Honest

Tom's" のベンチで休んでいく人は多い。ということに注目したのが、社会現象などをドキュメンタリータッチで撮影する写真家のジム・グロバー(Jim Grover)。今年の8月いっぱい、このベンチの前にカメラを構え、そこで一休みしていく人びとを撮影し、コロナに見舞われた彼らの生活を語ってもらった。ここに紹介するのはこの企画のために撮影したグロバーの作品の一部です。ここをクリックすると全作品を見ることができます。 |

|

back to top |

2)スウェーデンと現実主義

|

|

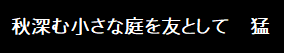

4月12日にお送りしたむささびジャーナル447号で、コロナ禍について「スウェーデンのやり方」という記事を載せました。コロナがヨーロッパで猛威を振るい始めたのは3月だったのですが、スウェーデンという国はその頃、都市封鎖のような急激な対策をとっていないことで知られていた。あれから半年、10月10日付のThe Economistの社説が、スウェーデンの現状について「マスクをしない国」(Land of the mask-free)としながらも

- スウェーデンはあたかも自由のチャンピオンのように言われているが、実際には「現実主義の国」なのだ。Sweden is held up as a champion of liberty. In fact it is the home of pragmatism

として、この国から「真に学ぶべきもの(real lessons)」について語っています。 |

|

3~4月頃のスウェーデンを振り返ってみると、コロナ禍について最初はそれなりに「規制」も実施していた。16才以上の学生はオンライン授業に切り替わったし、50人以上の集会は禁止され、仕事もテレワークが奨励され、70以上の年寄りは「自己隔離」を強くすすめられた。ただそれでも他のヨーロッパの国々が実施したような都市封鎖はやらなかったし、幼稚園や小学校が封鎖になることもなければ、ジム、レストラン、バーなども多少の規制はあったにせよ、他国に比べれば楽な感じだった。

とはいえスウェーデンがコロナ禍への対応でしっかり成功していたかというと、必ずしもそうではない。人口10万人あたりの死者数(10月10日現在)は58.04人で、同じスカンジナビア諸国のフィンランド(6.34人)やノルウェー(5.23人)などのほぼ10倍にものぼる(フィンランドもノルウェーも都市封鎖を実施したことがある)。ただスウェーデンにおける「規制」は他国におけるそれのように経済的損失を伴っていないし、死者が多いとはいえるけれど高齢者が多いのも事実だ、とThe Economistの記事は言っている。自由を好むスウェーデン人は、経済を犠牲にせずにマスク抜き・ロックダウン抜きでコロナ禍を乗り切れるのではないかと考える向きもある。 |

|

確かにスウェーデンにはいろいろと学ぶべき点は多いけれど、それは主として「自由」についてよりも「社会的な一体性」(social cohesion)を堅持するための様々な「妥協」(trade-offs)について言えるのではないか、とThe

Economistは指摘します。スウェーデンという国は「小さな政府」が好きな人間にとって、どうもよく分からない点がある。がりがりの個人主義を好むのかと思うと、社会政策はバイキングのような人間が上から押し付けているかのようにも見える。現在のスウェーデンは社会的なサービスに使う予算がOECD加盟国の中では7番目でドイツよりも多い。その意味では「進歩的」な国の見本のように見える。

ただ、スウェーデンの場合、英国、フランス、スペインなどと違ってコロナの「第二波」には(まだ)襲われていない。尤も首都・ストックホルム周辺における感染件数は9月になってそれまでの4倍に跳ね上がってはいるけれど、それでも感染者数の絶対数としては小さい。スウェーデンの第二波対策はドイツのそれに見習っていると言われている。とはいってもそれはいわゆる「集団免疫」(herd

immunity)方式を採用しようというのではない。それをするにしては感染の危険性が高い(高齢者の)人口が多い。スウェーデンがやろうとしているのは、大規模な検査と接触の追跡調査を実施することによって感染を早めに察知することですが、そのためには国民に対して不安ではなくて安心感を与えるようなメッセージを送り続ける必要がある。それによって国民の自治が可能になるというわけです。

|

|

スウェーデンの政策から学ぶべきなのは、国民が政府による規制からの自由を堅持しているということではない。政府が規制を行う際には常にそれに対する「交換条件」(trade-offs)を用意するということである、とThe Economistは主張します。例えば検査の結果「陽性」が判明した人間が出た場合は、家族全員が隔離されるけれど、学童はそれから除外される。何故なら学校閉鎖までやってしまうことによる損失の方がはるかに大きいから。同じようにスウェーデンにおける「隔離」も5~7日程度で、2週間が当たり前の他国に比べれば短い。2週間のロックダウンをやったとしても、実際にはその2週間目に拡大するケースは少なく終息に向かうケースの方が多い。それよりもロックダウンを長期化させることによる国民の精神衛生への悪影響の方が深刻だというわけです。

スウェーデンという国は信頼関係で成り立っており(high-trust society)、法律はしっかり守られる。ただ彼らのコロナ禍への対応は、コロナが長期間にわたって存在し続けることを前提にしている。その間にスウェーデン人の法順守が破られ、結果として感染が広がってしまうことも考えられる。そこへいくと「低信頼社会」(low-trust societies)の場合は、法的強制と自警活動の間のバランスが必要になる。ただ「低信頼社会」であったとしても、長続きのする規則というものは必要になる。 |

|

で、マスクはどうなるのか?スウェーデン贔屓の人びとは、ストックホルムのような大都会でたくさんの人がマスクなしで過ごしていることを称して「自由な社会」の証拠だと思うかもしれない。しかしそれはスウェーデン政府が自由を奨励しているからではなく、政府の専門家がマスクが役に立つという証拠は薄く、マスク強制以外の対策の方が効果的であると考えているということを示しているに過ぎない。この点でスウェーデンは他の国と歩調がずれる。というわけで、The

Economistの記事の結論は・・・

- もしスウェーデンにコロナが戻ってきたらその態度も変わらざるを得ないだろう。結局のところスウェーデンのコロナ政策は「証拠と現実」に基盤を置くものであり、盲目的な原理・原則に支えられるようなものではないのだから。

If the disease charges back there, that is likely to change. After all,

its policy is based on evidence and pragmatism, not blind principle.

となっている。 |

| ▼この記事のタイトルを『スウェーデンと現実主義』としたけれど、ここでいう「現実主義」は "pragmatism" の訳です。普通、「現実主義」というと

"realism" の和訳として使いません?"pragmatism" には「実用主義」という日本語があるけれど、要するにちょっとしたピンチだからと言ってキャンキャン騒がない姿勢(アタマだけの世界に生きている姿勢)のようなものを表現するのに「実用的」とやってしまうと範囲が狭すぎるように思ったわけ・・・でも、この「現実主義」には自分でも100%は納得がいっていません。 |

|

back to top |

3)在英共和党員:トランプは許せない

|

|

保守派のオピニオン・マガジンとして知られるThe Spectatorのサイト(10月17日)に

- この生来の共和党人間がバイデンに投票するわけ Why this lifelong Republican has to vote for Biden

という見出しのエッセイが出ています。書いたのは同誌のケイト・アンドリュース(Kate Andrews)という経済記者、ニューヨーク州生まれで国籍はアメリカですが、現在はロンドン在住で共和党員です。年齢が書いていないけれど、6才のときに行われた大統領選(1996年)で共和党のボブ・ドール候補が民主党のビル・クリントンに敗れたことを記憶しているところを見ると、ようやく30才に届いたばかりという人かもしれない。英国では「海外共和党」(Republicans Overseas)という組織のスポークスマンを務めているのですが、このエッセイの趣旨は「自分はこの選挙ではバイデンに投票するつもり」ということを宣言しながら、その理由も紹介することにある。ちょっと長ったらしいけれど、ほぼ全文をそのまま訳してみます。 |

|

「水と油」だけど・・・

今回、生まれて初めて民主党の候補者を支持しようと思っているけれど、まさかそれが、あのオバマの副大統領だった人物になろうとは・・・。とはいえ自分がジョー・バイデンとカマラ・ハリスのコンビに投票しようと思っていることは事実なのだ。民主党の経済政策によって、コロナ禍からの回復を狙うアメリカ経済が大いに打撃を受けることは分かっている。増税と公共投資の大きな政府・・・それが民主党なのだから。が、バイデンは民主党では「中庸」ということになっている。しかし副大統領候補のハリスの姿勢は、正に「トップダウン」であり「政府による干渉」を進めるものだ。ハリスの政治と私のそれとでは、正に「水と油」と同じように離れている(about as far apart as one can get)。 |

|

しかし・・・もう一方のトランプはどうなのか?意地悪さ・冷たさ・人種偏見・女性蔑視・・・どれをとっても私が考える政治とは正反対(antithesis)なのだ。いや私と正反対なだけではない。私が愛するアメリカが追求しているはずの政治とも正反対なのだ。トランプ支持者は言う、「彼の問題発言はその殆どがメディアによって歪曲されたものだ(out of context)」と。しかし「イスラム教徒のアメリカ入国を許さない」との発言をトランプがしなかったということを信じるためには、私自身が目をつむり、耳をふさいで「見なかったふり・聞かなかったふり」をしなければならない。トランプが障害者の記者のことを嘲笑ったことなどないということを信じるためには、私自身がその場面から目を背けなければならない。

メキシコ人への侮辱発言

オバマ政権下のどんより曇ったような(lacklustre)8年が過ぎる頃、もそろそろ変化があるはず(a shift was coming)と感じてはいた。あの頃の共和党の候補者の中には、私自身が支持している人間もいた。特に「リバタリアン」と称される自由至上主義者たちがそうだった。そんなときにトランプがメキシコ人のことを「レイプ人間」(rapists)と呼ぶのを聞いて、トランプについての私の関心も一度に醒めてしまった。まったく許されない(unforgivable)発言だった(トランプが許しを請うたわけではないけれど)。レーガンの頃の共和党がこんなやり方で移民たちを悪者扱いするなどということはなかった。でもトランプはやった。変化はやって来た(a major shift did come)ということであり、私がそれに乗ることがなかったということだ。I didn’t take part. |

トランプ支持の若者たち |

と、こう言ったからと言って、「トランプ支持者」を悪く言うつもりはない。トランプ支持者にはかなり辛辣な言葉が投げつけられている(それを聞いていると、トランプが自分の批判者にどのような態度をとっているかが見えてくる)。トランプの政策の中にはうまくいった部分もある、と支持者たちが指摘するのは当然だ。減税によって企業による賃金が大いに値上がりした。そのことは自分たちのような市場経済を信ずる人間にとっては驚くに値しない。トランプの減税と規制緩和によって経済はブームを呼んだ。アメリカ人家庭の中間所得が6.8%も上昇したのだ。記録をつけ始めて以来の上昇だった。

復元不可能な社会崩壊

これらの点では大統領はアメリカのためによくやったと言えるし、私自身も、この際は鼻をつまんでトランプによるこのような政策が続くように願うべきなのだろうか?と自問したりする。しかし答えは常に「ノー」なのだ。理由を述べるならば、現在問題になっているのは経済よりも重大な問題であり、大統領の机に置かれる法案などよりも大きな問題だからだ。すなわちアメリカの社会組織そのものが崩壊しつつあるということなのだ。これ以上崩壊が進むと、本当に元に戻らなくなってしまうと思うのだ。The social fabric of America is coming undone, and if it unravels much more, I fear it won’t be possible to stitch it back together.

私は今年の夏ほど自分の国から遠く離れていると感じたことはなかった。ロックダウンが続くロンドンのアパートでテレビを観ながら、アメリカ社会の分断が崩壊点にまで達しつつあることを見ていた。トランプは混乱とエゴイズムの中で大はしゃぎだった。ジョージ・フロイドという青年が殺害されたあと、トランプは、あたかも自分自身が警官による横暴の被害者であるかのように振る舞った。あるいは暴徒たちによる放火がトランプ自身の店や車に向けられたかのように振る舞った。自分たちの商店が襲われ、クルマが焼かるのを見守っている現場のアメリカ人たちよりも、自分の方が被害者だというような振る舞いだった。 |

|

非常識が常識に

アメリカ社会の不安定要素を煽っているのはトランプだけではない。例えばトランプが2016年の選挙でフェアに勝利したということさえ認めないグループが民主党の中には数多くあり、そのような人びとは、あらゆる手段を使ってあの選挙の結果を覆そうと試みてきた。ただトランプが大統領としてアメリカ社会に対して行ってきた不安定要素の扇動は誰よりもひどいものだと言える。例えばローレン・ウィツケという共和党の上院議員候補は「殆どの第三世界からの移民は文明社会に溶け込むことが出来ない」(most Third World migrants cannot assimilate into civil societies)などというメッセージをツイッターで発信している。あたかもそれが今やアメリカにおいて許される常識であるかのように、だ。ローレン・ウィツケが自分自身の言葉に責任を負わなければならないのは当然であるけれど、そのようなメッセージを発信することが許されるような社会的な雰囲気を作り上げたのは大統領(トランプ)であると言えるのだ。

このような「常識」は、国の指導者が謙遜(humility)とか妥協(compromise)のように指導者が身につけているべき資質を全く有していないときに盛んになるものなのだ。バイデンとトランプによる最初のテレビ討論会を見ながら私が感じたのはそのようなことだった。トランプはそのような謙遜とか妥協心のような資質を身につけようともしなかったということだ。あの討論会でトランプは相手の発言をさえぎり、怒鳴りつけ、勝手に長々としゃべり続けた。それだけでもひどいことであるのに、バイデンが自分の息子であるボー・バイデン(デラウェア州司法長官も務めた政治家・弁護士、2015年に脳腫瘍が原因で死去)に敬意を払うコメントを述べている最中にこれを無視し去ろうという態度をとったのである。トランプが彼の最も非人間的な側面を見せつけた瞬間だった。あれ以上に人間が下落するのを想像するのは難しいと思うけれど、トランプの場合は、あと4年という時間を与えられれば、躊躇せずにそのような面を見せつけるのではないだろうか。 |

|

トランプとヒラリー

実は2016年の大統領選挙では、私は初めて共和党から離れて、独立系で自由至上主義者(リバタリアン)の候補者を支持した。私はニューヨークの人間だったから、あの選挙ではニューヨーク出身の二人のエリート(トランプとヒラリー・クリントン)に対する抗議の投票(protest votes)をしたことになる。アメリカの大統領選挙の歴史の中であの二人ほど評判の悪い候補者はいなかったはずだ。彼らは恰も大統領になることが、「最高の名誉」(the highest privilege)というよりも「生まれつきの権利」(their birthright)であるかのように錯覚していた。今回の選挙では、私は「両方とも支持しないことによる抗議」ではなく、「一方を支持することによる抗議行動」をとるつもりなのだ。この選挙でバイデンは、完璧には程遠いけれど、「通路を超えて」相手側に手を差し伸べている。これは歴史的な現象なのだ。バイデンの選挙キャンペーンが目指しているのは、アメリカという国の再団結である。しかも(ここが最も重要なところなのであるが)バイデンはキャンペーンの中で、たまには謝罪するのもオーケーなのだ(it’s OK to apologise now and again)ということを想起させてくれたとも言えるのだ。

違いを受け容れる

アメリカには王室というものがない。大統領が国のトップであり、道徳上の羅針盤でもある。トランプがそのような役割に合っていないことは、これまでにさんざ証明されている。私としては、共和党を再び偉大な党とするような価値観や原則を復活させるようなリーダーがどこかに隠れていると信じたい。それが見つかるまでは自分とは異なるアメリカの将来像を持つ人間がホワイトハウスに君臨することも受け容れようと思っている。その人物が、アメリカおよびアメリカが依って立つ理想のようなものを愛している限りは、だ。 |

|

ヨーロッパ人が観る米大統領選

|

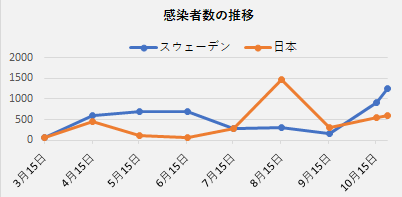

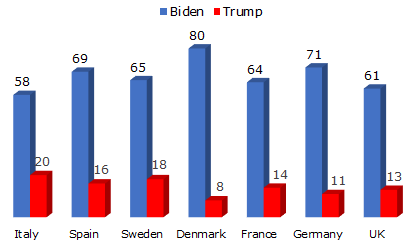

| 共和党員であるケイト・アンドリュースの反トランプ論は以上のとおりなのですが、彼女が日ごろ付き合っているであろう英国人を始めとするヨーロッパ人のアメリカ大統領選に寄せる気持ちを示すのが、英国の世論調査会社であるYouGovが最近行った欧州7か国における世論調査です。結果は下記のとおりです。上のグラフが「どちらが勝つと思うか?」という現実論、下のグラフは「どちらに勝ってほしいか?」という期待論です。トランプもずいぶん嫌われたもので、この世論調査の結果を見ると、仮にトランプが再選されたとしても、ヨーロッパと付き合っていくのが如何に大変かが分かります。 |

| どちらが勝つと思うか? |

|

どちらに勝ってほしいか? |

|

▼テレビの政治討論番組を見ていたら、アメリカの大統領選挙の行方が話題になっており、かつてはNHKのキャスターをやっていた「ジャーナリスト」が出演していました。その人を紹介するテロップによると、2016年の選挙で「トランプ勝利」を予言したのだそうです。どうやら今回も同じ見解のようでありました。その番組には、やたらと日本語が上手なアメリカ人のタレントのような人も出演していたのですが、彼の場合は明らかに「反トランプ」でした。

|

|

▼むささびが気になったのは、アメリカ人のタレントがトランプ現象のアメリカを「実に嘆かわしい」という口調で語っていたのに対して、日本人の元キャスターの方は、自分が予言する「トランプ勝利」をどのように思い、なぜそう思うのかを全く語ろうとしないことだった。トランプのような考え方や政治姿勢に共感を覚え、それを口にすること自体は全く構わないと(むささびは)思うのですが、日本人の「ジャーナリスト」はそれを口にすることが悪いことであるように考えているのでは?トランプのような姿勢の大統領が再選されるアメリカや世界(日本も含めて)の現状を、この人はどのように感じているのか?ということです。それを全く語ろうとしない。だからつまらない。 |

|

back to top |

4)メディアが「上級国民」家族に負わせる十字架

|

|

10月14日付のYahoo Newsに『「上級国民」家族が背負う十字架』という記事が出ています。共同通信の佐々木央・編集委員が書いたもので、昨年4月、東京・池袋で乗用車が暴走し、歩いていた母子が死亡した事故についての初公判が開かれた(10月8日)という記事です。記事は最初の部分で次のように書いている。

- 旧通産省工業技術院の元院長、飯塚幸三被告(89)は「心からおわび申し上げます」と謝罪しながらも「アクセルペダルを踏み続けたことはないと記憶している。車に何らかの異常が発生し、暴走した」と述べた。それが多くの人の激しい怒りを買っている。

|

|

記事は4部に分かれているかなり長いものなのですが、ポイントは記事の締めくくりの次の文章にある(と思う)。

- この原稿を書き終えたら、元院長や家族に会えないか、阿部恭子さんに頼んでみるつもりだ。

「阿部恭子さん」というのは、犯罪や事件の加害者の家族を支援する活動をしているWorld Open Heart(WOH) というNPOの代表者です。池袋暴走事故でいうと、車を運転していた人の家族を支援している。阿部さんと加害者家族の接触についての詳しい内容が講談社の「現代ビジネス」というサイトに「『上級国民』大批判のウラで、池袋暴走事故の『加害者家族』に起きていたこと」という記事(阿部さんが書いた)に書かれている。むささびはその記事は読んでいない。 |

|

共同通信の佐々木さんの記事に話を戻すと、「事件」と名の付くものには加害者と被害者が存在するけれど、もう一つ必ず存在するのが彼らの家族である、と。被害者の家族についてはいろいろと支援の動きが広がってきているけれど、「加害者の家族」への支援は殆ど何もないというのが現状なのだそうです。法律的には「被告の家族」は事件とは無関係のはずなのに、大きな事件の場合は、メディアが自宅や職場にまで殺到、「近所の人に後ろ指を指されて転居を余儀なくされたりする」こともある。池袋の「暴走」についてはメディアというメディアが「被告」を袋叩きにしているのですよね。例えば10月8日付のサンケイ・スポーツ(サンスポ)のサイトに出ていた

という記事などはその典型です。夫人がツイッターで「人の命を何だと思っているのだろう。悔い改め、罪を認めて罰を受け、被害者に心から謝罪すべき」と、痛烈に批判した・・・とサンスポが報じているわけです。この場合、バッシングしているのはデヴィ夫人なのですが、それをさらに拡大させたのがサンスポである、と。共同通信の佐々木さんによると、この事件に関して被告とその家族に対する世間的なバッシングを激化させた理由の一つに、メディアによる誤った報道がある。 |

|

この事故の場合、被告が逮捕されなかったことで非難されたけれど、「加害者の不逮捕に家族も関係した可能性があるという憶測」が流れた。その憶測の根拠となったのが、「事故発生直後、救急車の到着前に飯塚被告が息子に携帯電話をかけていたという報道」だった。しかしWOHの調べでは、被告の息子が電話を受けたのは事故後55分も経ってからのことだった。またテレビ報道によると、被告が警察に対して「予約していたフレンチに遅れそうだった」と供述したことになっている。恰も被告が高級レストランにおける予約を守ろうとして人を轢いてしまったかのように響くけれど、息子によると「(被告らが)向かっていたのは、遅れても構わない馴染みのごく普通の小レストラン」に過ぎなかった、と。さらに被告は「医師から運転を止めるように言われていたにもかかわらず運転していた」という報道もあった。が、息子によると「そのような事実はなく、車を擦ったりぶつけたりといった家族が不安になるような問題も起きてはいなかった」とのこと等々・などなど・etcというわけです。

池袋の「暴走事故」の場合、WOHの阿部さんが「被告」の息子と話をしたところによると、車に同乗していた自分の母親(被告の妻)も「生死にかかわる重傷」で、息子は「何日も食事が喉を通らず全く眠れていない」ので憔悴しきっていたとのことです。共同通信の佐々木さんは、この事故に関するメディア報道について

- 事件・事故を担当する社会部記者として仕事をしてきて、こういう事態を知らないわけではなかったが、目を背けてきた。いや、加担してきたと認めるべきか。だが、阿部さんのリポートを読んで、メディアや個々の記者にできることはあると感じた。

と述べています。佐々木さんの言う「メディアや個々の記者にできること」とは「懲罰的な気持ちを捨てて」加害者やその家族の話を聞くことである、というわけで、

- 重大な事件が起きたときに傷つくのは被害者側と加害者側だけではない。それに比べれば、はるかに小さいけれど、社会もまた傷つき、おののく。そして、その集積は強い力を持つ。このたびの池袋事故の被告への厳しい反応もその現れだろう。加害者側の真摯な応答は、そうした傷を癒やすのに役立つと、私は信じる。

と言っている。このむささびの記事の始めに紹介した「この原稿を書き終えたら、元院長や家族に会えないか、阿部恭子さんに頼んでみるつもりだ」という佐々木さんの文章はそのような意味を含んでいるようであります。

|

▼共同通信の佐々木央・編集委員が書いた記事の出だし部分に、「被告」が裁判で無罪を主張したことが「多くの人の激しい怒りを買っている」という記述があります。この辺りがむささびには気になって仕方ない。「多くの人の激しい怒りを買っている」なんてことが、どうして分かるんですか?と聞いてみたくなるわけ。この部分、正確に言うと「・・・怒りを買っていると記者は想像する」ということなのではありません?はっきり言うと「記者自身が怒っている」ということなのでは?自分が怒っていることを「多くの人」と言い換えることで、恰も客観性が保てたかのような気になってしまう。メディアが使う似たような表現に「成り行きが注目されている」というのもある。実は「皆さん、この件に是非注目してくださいね」という意味なのに、世の中全体が注目しているかのような書き方をする。実は注目に値するような事柄でさえもないかもしれないのに。

▼でも佐々木さんのエッセイの意図そのものは正しいし「注目に値する」と思います。そのことは『鳴き声』で触れるつもり。 |

|

back to top |

5) どうでも英和辞書

|

| A-Zの総合索引はこちら |

|

expendable:使い捨てがきく

|

10月14日付のBBCのサイトに、アメリカの大統領選挙について次のような見出しの記事が出ていました。

- To Mr Trump, you're expendable, you're forgettable, you're virtually nobody. トランプ氏にとって、あなた方は使い捨てがきく存在、忘れてしまってもよい存在・・・即ち実際には殆ど居ないのと同じ存在なのですよ。

民主党のバイデン候補が、フロリダ州にある高齢者センターにおける集会で述べたものです。聴衆の多くは高齢者だった。バイデン候補はさらに「トランプにとって気にすべき高齢者は自分だけ」(The

only senior Donald Trump seems to care about is himself.)と付け加えている。

"expendable"は、「消費する」とか「使い切る」とかいう意味で使われる"expend"を語源していますよね。それに"-able"が付くと、「~しても構わない」という意味になる。"forgettable"も同じです。

"expendable"という言葉をCollinsの辞書で調べたら、主にBritish Englishにおける使い方として次のような言葉で説明されていました。

- 1. may be expended or used up

2. not essential; not worth preserving

3. able to be sacrificed to achieve an objective

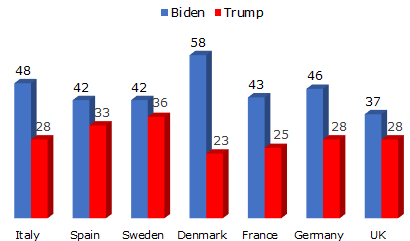

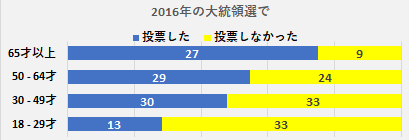

3番目の意味は強烈です。「目的達成のためには犠牲にしても構わない」というのですから。バイデンによると、トランプにとって年寄りの有権者とはそんな存在に過ぎない、と。下のグラフを見ても前回の大統領選における高齢層の投票率が如何に高かったが分かります。

|

|

back to top |

6)むささびの鳴き声

|

▼4つめに載せた『メディアが「上級国民」家族に負わせる十字架』という記事ですが、池袋の暴走事件について、いわゆる「加害者」側の状況も考えようとする、共同通信の佐々木さんの記事の意図そのものは、全く正しいと思うし、そのようなNPOが存在する日本という社会はまんざら悪いことだけじゃないんだとも。むささびがいつも考えるのは、このような事件については被害者、加害者、およびそれぞれの家族以外にもう一つのグループがあるということです。いわゆる「世間」です。メディアが代表しているのはそのようなグループで「庶民」とも言いますよね。このグループによって代表される(ことになっている)発想のことを「庶民感覚」と言うこともある。

▼その「庶民感覚」というのは、思想であれモノであれ、生き方であれ、大体において肯定的に使われるのではありませんか?池袋の事故についていうと、サンケイ・スポーツが引用したデヴィ夫人のツイッターがそれに当たる。共同通信の佐々木さんとしては、自分たちメディアによって作り出された「庶民感覚」については自分たちでも責任をとりたいと言っているのではないか、と。違います?むささびは、「庶民感覚」なるものを無批判に善玉扱いする(としか思えない)メディアの人たちに、そのことの善し悪しを是非とも語り合ってほしい。

▼むささびもかつて「庶民がきらい」と言ったことがある。2004年に小泉首相(当時)が北朝鮮を訪問して5人の拉致家族を帰国されることに成功したことについて、当時のメディアが「たった5人か」というので、小泉首相を袋叩きにしたことがありますよね。多くのテレビメディアが拉致被害者家族を出演させて小泉批判を放映した、あのこと、憶えてます?テレビ・キャスターが拉致被害者家族に対して「こんな成果しかなくて全く不満ですよね、そうでしょ?でしょ?」というわけで、恰も自分たちが拉致家族という「庶民」の代弁者・正義の味方であるかのように振る舞ったのよね。

▼むささびはあの時に、取り立てて小泉さんを褒めたたえる気にはならなかったけれど、それ以上に不愉快だったのが、あのメディアの人たちの振舞であったわけ。そういえば、あの際に小泉首相に同行していたシンゾーが後日、「たった5人」について批判的なコメントを出したのではなかったっけ?お笑いですね。

▼むささびの庶民嫌いは今でも変わっていないつもりなのですが、それにしても日本という社会で「庶民」なるものは、どのような位置にあるんですかね。たびたび取り上げる、英国の「職業別信頼度」によると、「普通の人」(ordinary people)への信頼度は54%だから、決して低くないのですよ。日本の場合「庶民」という項目はないけれど、「マスコミ」というのはある。それに対する信頼度は下から2番目ということになっているのですが・・・。

▼くだくだと申し訳ない。もう止めときます。最近、ミセス・むささびが入手した「自由律俳句」の本に出ている作品には笑えるものが多いですね。せきしろという人と又吉直樹という人の共著で、タイトルは「カキフライが無いなら来なかった」です。それ自体が作品なのですが、なぜか笑えますよね。「坊さんが大量にアイスを買っていた」というのも可笑しい。何故なのでしょうか? |

|

back to top |

←前の号 次の号→ |

|