| 日本では自民党の総裁選びがメディアの話題をさらっているけれど、ドイツでは本日(9月26日)、連邦議会の選挙が行われるのですね。2005年から16年にわたって政権をリードしてきたメルケル首相が出馬せず、選挙後に政界を引退するのですね。上の写真は2002年の党大会で、中道右派とされるキリスト教民主同盟(CDU)の党首に再選された時のメルケルです。1954年生まれだから、これは48才の彼女です。 |

目次

1)スライドショー:family of man

2)さよなら、メルケル

3)13億に歯向かう280万?

4)今なぜAUKUS?

5)どうでも英和辞書

6)むささびの鳴き声

|

1)MJスライドショー:family of man

|

|

今から殆ど70年も前の1955年、ニューヨークの近代美術館で The Family of Man という写真展が開かれました。写真展そのものはもちろんですが、それを上回る話題をさらったのが同じタイトルの写真集だった。父親が手に入れた写真集を幼かったむささびも眼にした記憶があります。子供だったので、よく分からなかったかもしれないけれど、それから今まで同じ写真集を何度も何度も見ました。それだけではない、むささび349号のスライドショーでも取り上げました。今回の "family of man" は5年前の繰り返しではなく、むささびがインターネットの世界を歩き回って集めた作品を見てもろうというものです。すべの作品についての撮影場所や写真家の名前が書いてあるわけではないのが、とても残念です。

|

back to top |

2)さよなら、メルケル

|

|

本日(9月26日)はドイツ連邦議会(ブンデスターク:下院)の選挙の日です。2005年から16年にわたって政権をリードしてきたメルケル首相が出馬せず、選挙後に政界を引退するのですね。選挙そのものについてはここをクリックすると最新情報が出ているようですが、この記事を用意している時点(9月中旬)では中道左派とされる社会民主党(SPD)が、支持率の点でメルケルが属する中道右派のキリスト教民主同盟(CDU)をリードしているようです。

ブンデスターク(Bundestag)は日本の衆議院にあたるものですが、参議院にあたるブンデスラート(上院:Bundesrat)は定数が69人で、議員は各州の政府から派遣されるために選挙はなく、議員は随時入れ替わっていくため任期も特に決まっていない。 |

|

機会を逸した時代?

むささびが興味を持つのは、メルケルという女性がなぜ16年間も首相であり続けたのかということなのですが、ドイツの週刊誌・DER SPIEGELの英文サイト(9月6日付)が「メルケルの16年」を振り返る特集記事を掲載しています。書いたのはDirk

Kurbjuweitという名前の同誌のコラムニストのようです。タイトルは

となっている。彼女の16年を振り返ると、国内的にも国際的にもピンチの連続だったのですが、彼女の「知性」(intellect)によって切り抜けることができたと言える。が、それでも「ああやっておけばよかったのに」(follow through)という思われる部分も結構あるというわけです。

|

|

彼女の時代を性格づけた「危機」は、そのどれもが最初は眼に見えないものが多かった。世界金融危機(2007~2010年)も、そのあとにきたユーロ危機もそうだったし、さらにはコロナ禍も気候変動の問題も、最初のうちは(普通の人間には)それほどの大問題になろうとは思わなかったような危機だった。あえてそれを予想できたのは、いわゆる「専門家」であり「科学者」たちだけだった。

科学者が政治をやると

アンゲラ・メルケルはそのような時代に最適の指導者として自らを登場させることができた。いわば歴史の申し子のようなものだった。彼女個人の人生を振り返ってみても、若いころのアンゲラは科学者として数字やグラフや表などと取り組む生活を送っていた。彼女は非常に知性的で合理性に富んでいるとう人物だった。「眼に見えない危機」とされるものも、アンゲラにとっては「理解」できるものだった。

つまりメルケルは正にこの時代に合った首相(right chancellor)であったとも言えるのですが、彼女の16年は正に戦後のドイツが経験したことがないようなピンチの連続の時代であったのだということです。政治家としての彼女のキャリアの始まりは1990年のベルリンの壁の崩壊のときに遡る。この年にメルケルは東ドイツ科学アカデミーという機関で働く物理学者ではなく政治の世界に身を置くようになった。 |

|

歴史の皮肉

政治家としてのアンゲラの成功はある意味「歴史の皮肉」ともいえる。東ドイツの女性が西ドイツをリードして危機の時代を切り抜けたというのだから…。ただその時代は経済危機の時代であっただけではなく、欧米の「自由と民主主義」というシステムがテロリズムによって大きく揺さぶられた時代でもあった。2001年の9.11テロだけではない。ロシアという国の侵略性、超大国としての中国の台頭、そしてイラクやアフガニスタンのようなイスラム教の国の西洋化もまた失敗例として挙げることができる。

さらに欧米自体の世の中もまともとは言えない状態だった。英国のEU離脱、トランプの登場、右翼ポピュリズムの台頭などなど。そして欧米がそれまで良しとしてきたやり方にも疑問と行き詰まり現象が見えてきた。金融危機や気候変動などもそうだし、コロナ禍を目の前にして、これまでのようなリベラル民主主義自体が危なくなっている。それやこれやでメルケルの16年はNATOやEUを含めて欧米全体の自信喪失の時代だったともいえる。 |

|

自信喪失の時代に

と、そんな時代にあってドイツの首相であるメルケルの仕事はこれらの「自信喪失現象」に対抗するしっかりした回答を見つけることだった。もちろんドイツのためだけではない。世界全体のためだ。で、メルケルはその責任を果たせたのか?その問いに答えを出すには時間がかかる。2年や3年では足りない。数十だって足りないかもしれない。そもそもメルケルだけの力でそのようなことはできるわけがない。

というわけで、DER SPIEGELは彼女が直面したピンチのうち最も厳しかったと思われるものを7件挙げている。 |

1. 2008年経済危機: The Financial Crisis:(2007~2008) |

「国民にはあなた方の貯金は大丈夫です、と言っています」

(2008年10月5日) |

2. ユーロ危機:The Euro Crisis |

ギリシャの財政破綻をきっかけに起こった経済危機。

「ユーロがダメになったらヨーロッパがダメになるのよ」

(2010年5月19日) |

3. プーチン:Putin |

最も苦手だった外国指導者。2007年のロシア訪問後に語った言葉:

ロシアの大統領は私が犬嫌いであることを知っていて、

会見の場に自分の犬を連れてきたのよ。 |

4. 難民危機:The Refugee Crisis |

2015年、シリアやアフガニスタンのような国からヨーロッパへ難民が押し寄せた。メルケルが2015年8月31日に記者たちに語った言葉:

何とかなりますよ(We can do this) |

5. トランプ大統領:Trump |

| 2018年、NATOの首脳会議で顔を合わせた。彼の「考え方」(views)には殆ど反対だったけれど、彼女にとって何よりも苦手だったのは、トランプが持っている「不合理で何を言うか・するか分からない」というスタイルだった。その意味では「独裁的かもしれないが合理的」である中国の習近平の方がはるかにましだと考えている。ただトランプ本人はメルケルについて "I love her." と述べたのだそうです。 |

6. 気候変動:The Climate Crisis |

2015年、パリで開かれた国連の気候変動会議で述べた言葉:

未来の世代の命が懸かっており、今すぐ行動しなければならないことは

誰にでも分かっている。 |

7. コロナ禍:The Pandemic |

2020年3月18日に国民向けに呼びかけた言葉:

問題は深刻です。真面目に取り組んでください。 |

|

居なくなると困る存在?

メルケルは2か月ほど前の7月22日に行われた記者会見で、「首相の座を降りたあと最も残念だと思うことは何だと思うか?」(what she would miss once she was no longer chancellor) と質問されて、次のように答えている。

- 人間は何かが目の前から消えた途端に、それを求めるようになるものです。You usually only miss something once

it’s no longer there.

果たしてメルケルは首相でなくなった途端に求められるようになるのだろうか?

メルケルの16年、good newsもあればbad newsもあったけれど、ドイツという国が安定を保っていたことは間違いない。経済的にも豊かであったし、国民生活も比較的恵まれたものであった(と、この記事の筆者は言います)。 |

|

ちょっと興味深いのは、彼女が率いていたCDUは「中道右派」とされているにもかかわらず、首相メルケルが真の意味での「保守」と言える政策を追求することがなかったということです。人権保護・難民支援・環境問題などへの積極的な姿勢を支持したのは、どちらかというと「中道左派」とされる人びとだった。ただ、メルケルはその「中道左派」的な姿勢を最後まで貫くということはなかった。最初は自分の姿勢を派手に打ち上げても、途中でだんだん細っていくというのが普通だった。このあたりのことについて、筆者は次のように書いている。

- 何をやっても彼女の場合は最後までやり抜くという「気持ち」(temperament) よりも「アタマ」(intellect) の方が勝ってしまったということなのだろう。Her intellect was generally not matched by the temperament to push things through to the end.

16年前と全く変わらない

メルケルは、国内問題についてはよくやったと言えるけれど、国際問題になるとそれほど大したことはやっていない。尤もそれはメルケルに限ったことではない。EUの現状、「西側」の状態、リベラル民主主義、そして気候変動の問題などを考えると、16年前より改善されているものは何もない。そのような状態を許してしまったについては、世界の指導者たちにも責任の一端はあるし、メルケルがその一人であることは疑いがない。

彼女が初の女性首相になった時に話題に上ったことの一つが、女性が首相を務めるドイツが、それまでのドイツ(男がリードしたドイツ)と何がどう変わるのか?ということだった。首相としてのメルケルがそれまでのリーダーと違ったのは、権力を盾に偉そうな顔をする (puffed up with power) ということが全くなかったということだ。つまり16年後の2021年に首相の座を去るけれど、16年前のメルケルと現在のメルケルは、顔つきが少し傷んだ (wear-and-tear) こと以外は全く変わらない。 |

|

そのメルケルの若さを支えているのが「好奇心」(curiosity) であろう、と。学ぶ意欲、知識欲と新しい見方を身につけることへの喜び…それがメルケルの本質であり、それが故に彼女と話をするのは興味深いのだ、と。

- それが自分個人の問題であれ、ドイツという国の問題であれ、ヨーロッパや世界の問題であれ、メルケルは優れた理解力と知識を以てそれをしっかりつかもうとする。彼女自身の中に根を張っている、このように巨大な力

(huge opportunity) に思いを馳せるならば、(この16年間)彼女は殆ど何もやらなかったのと同じと言わざるを得ない。When it

came to understanding and knowledge, she usually had a firm grasp of the

problems facing her, Germany, Europe and the world. Ultimately, out of

this huge opportunity rooted in her character, she did too little.

|

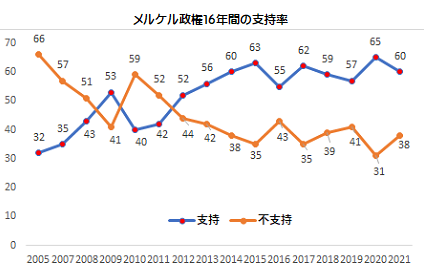

| ▼上のグラフはメルケルが首相だった16年間(2005年~2011年)におけるドイツの有権者の現政権に対する支持率の推移です。過去約10年間の安定度はすごいと思いませんか?日本人として不思議なのは、これだけ長期間にわたって支持されている「中道保守」政権なのに、本日の選挙では中道左派の社会民主党の方が有利とされていること。 |

|

back to top |

3)13億に歯向かう280万?

|

|

上の写真、左からリトアニアのギタナス・ナウセダ大統領、台湾の蔡英文総統、中国の習近平・国家主席です。8月28日付のThe Economistのコラム欄に

- China would rather be feared than defied 中国は歯向かわれるよりは怖れられる方を望む国だ

という見出しのエッセイが出ています。このエッセイは、この3人の指導者が代表する国同士のもめごとについて書かれており、イントロは次のように書かれている。

- Nationalist outrage has often served China well over the years, but that

may be changing 愛国的怒りは、これまでは中国に利してきたけれど、事情が変わりつつあるのかもしれない

小国が相手だと

欧米の民主主義諸国の中でも規模が小さい国々を相手にすると、中国政府は怒りを隠せないような状態になることが多い。相手が小さいのでつい態度が大きくなってしまうということです。バルト3国の一つ、リトアニア(人口280万)との関係にその例が見られるというわけです。 |

|

リトアニアと中国は、1992年に中国がリトアニアに、1993年にリトアニアが中国にそれぞれ大使館を設置して以来、正式な外交関係を有しているのですが、最近になってリトアニアが首都・ヴィリニュス(Vilnius)に台湾の代表部を設置することで合意したことから雲行きがおかしくなっている。中国と外交関係があるにもかかわらず、台湾の代表部を自国の首都に設置することで合意したのに中国がカンカンに怒っているというわけです。駐リトアニアの中国大使を召還したり、中国とリトアニアを結ぶ直行貨物列車の運行を取りやめたり、リトアニアからの農産物輸入を規制したりという行動に出ているらしい。

The Economistのコラムニストによると、中国が外交的に嫌がられるのは、単に「怒りっぽい」というだけでなく、北京駐在の外国大使が中国外務省によって嫌がらせを受けたりすることが度々あることなのだそうです。予定されていた貿易交渉がキャンセルされたり、中国政府が気に入らない人間と会おうとする外国の賓客訪問が中止になったり…という具合です。昨年、オーストラリアからの石炭やワインの輸入が減らされたのも、オーストラリア政府がコロナ・ウィルスの発生源の調査を要求したことが原因とされている。 |

リトアニアの首都・ヴィリニュス |

「台北」から「台湾」代表部へ

中国の要求には抑圧的なものもあるし、「不可解」(arcane)なものもあるのだそうです。例えばリトアニアの場合、首都・ヴィリニュスに設置するのが「台湾代表部(Taiwanese Representative Office)」ではなくて「台北代表部(Taipei Representative Office)」とするのであれば、これを許すというわけです。後者であれば、台湾の「地方事務所」の出先事務所とも解釈できる、と。「日本事務所」はダメ、「東京(大阪・仙台etc)事務所」ならオーケーってこと?

The Economistによると、中国の怒りっぽさは以前よりも(中国にとって)トラブル化するケースが多い。その理由は中国自身の「野望」そのものが変わってきているから。現在の中国が直面している国際社会は「二国間関係」がわんさと存在するような性格の場ではなくなっているということ。中国が構築しようとしているのは、お互いに似通った価値観を有した国同士の新しい国際的ネットワークやグループ化の世界であり、その中で中国が中核的な役割を果たすことを望んでいるということです。そのような世界では、ちょっとしたことで直ぐに気分を害して怒り出すような態度ではもたない。 |

リトアニアのワクチン提供について感謝する台湾の蔡英文総統 |

10年前の世界では、外国が中国に求めるのは未来を見据えた経済上のパートナーシップだった。リトアニアも中国をそのように見ていた。だから中国との付き合いを深めるべく大きな空港を作ったり、港湾施設を整えたりして、対中友好関係の点でバルト3国の隣国との競争に勝つことを望んでいた。

16 plus one

10年ほど前までは、リトアニアのような中欧諸国にとって、中国は発展する経済力からしても格好のパートナーとなり得る存在であると考えられていた。リトアニアにはバルト3国最大の空港があると同時に海上貿易発展のためには大きな港もあった。さらに最近ではヨーロッパへのハイテク金融サービスの浸透を狙う中国にとってバルト3国は入口となる市場でもあった。2012年、リトアニアは中欧・東欧の16か国から成る対中友好圏にも参加している。“16

plus one” と呼ばれるこのグループは1年に一度の政府首脳会談を開催するなどしている。 |

台湾(左)とリトアニア(右)の国旗

|

最初のころ、多くの東欧諸国はこれに二の足を踏んだ。“16 plus one”もEUの主要国からは「脅威」と呼ばれた。ただ東欧諸国はそのような主要EU加盟国の態度には反発する国もあった。特に中国では破格の待遇を受けていると目されていたドイツに対する反感が強かった。

そして次にやって来たのが失望感だった。中欧・東欧諸国に対する中国からの投資が思ったほどの規模ではなかった。しかもその多くがハンガリー、チェコ共和国、ポーランド、セルビアなどに向けられた。中欧・東欧諸国と中国の間の「貿易額」は増加したけれど、それは対中輸入が増加したからだった。現在、中国はリトアニアにとって12番目の貿易相手国に過ぎない。

甘い夢が消えて…

というわけで当初の甘い夢は消えた。16 plus one加盟国(現在ではギリシャが加わって17 plus oneとなっている)の中には、中国政府が自国政府ではなくて地方の機関と直接やりとりすることへの抵抗感も出てきた。首都が無視されていると感じ始めた。そして今年の2月に行われた17 plus oneの首脳会議には「首相」よりも「担当大臣」を派遣する国も出てきた。中国からは習近平・党中央委員会総書記本人が出席しているにもかかわらず、だ。リトアニアもそのような国の一つだった。 |

中国とリトアニアを結ぶ貨物列車 |

The Economistの記事によると、中国による「演技」としか思えない愛国心の発露が最近グローバルな規模で発揮されており、それが故の問題もいろいろ発生している。2年前の2019年8月、リトアニアの首都・ヴィリニュスにある中国大使館前でリトアニア人のグループが中国政府による香港市民への弾圧に抗議するデモをやっていたところ、リトアニアに住む中国人を動員してこれを邪魔しようとしたりしたことがあった。その数か月後には、リトアニア人による反ナチ運動の拠点となった場所(Hill of Crosses)を訪問した中国人が香港の民主化を支持する看板を破り捨てようとする動画が公開されたりしたこともあり、リトアニア人たちの怒りを買ったりしたことも。

そうこうするうちに対中貿易の振興を目的としたはずの港湾の拡張工事が中断されたり…。この港湾拡張工事には中国側からの投資も予定されていたけれど、リトアニア政府はこれを「安全保障上の脅威」と呼んだりして断っている。これらに追い打ちをかけるように今年の5月にリトアニア政府が17

plus oneグループからの脱退を発表しており、脱退の理由として国内に反対意見が多いことやEUのような効果がないことなどを挙げている。 |

台湾に提供されるリトアニアのコロナ・ワクチン |

愚かな反中行為、か?

中国の国営メディアはリトアニアによるこのような動きについて「アメリカに媚びを売る愚かな反中行為」(foolishly provoking China

in order to curry favour with America)と呼んだりしている。The Economistのコラムは中国メディアのこのような論調について「あたかも中小規模の国には自分の意思がないとでも思っているようだ」(as

if smaller countries lack any will of their own)と皮肉っており、コラムを次の文章で締めくくっている。

- 最近、北京にあるヨーロッパの大使館の間で重苦しい雰囲気が漂っていることは誰の眼にも明らかだ。(中国政府にしてみれば)国内的な政治効果という意味で、中国がバカにされたと感じたら、直ちに怒りの態度を示す必要があるということなのだろう。外国人と付き合っていく上では極めてへたくそなやり方だ。が、中国にしてみれば「大きな顔をされる」ことはさらに質が悪いということなのだろう。 The

mood of gloom and wariness among many European embassies in Beijing is

obvious to all. But domestic political imperatives require outsize displays

of anger, whenever China feels disrespected. That is a clumsy way to manage

foreigners. To China, however, being defied is worse.

|

| ▼The Diplomatという外交の専門誌によると、コロナ禍を機に台湾と中欧諸国との関係が親密化しているのだそうです。リトアニアは2万人分のワクチンを台湾へ寄付することを決めているし、チェコ、スロバキアも同じような「ワクチン外交」を展開しているのだそうです。 |

|

back to top |

4)今なぜAUKUS?

|

|

AUKUS(オーカス)なるものが「国際ニュース」で話題になっていますよね。Australia (豪州)・UK (英国)・US (米国) の3つを併せて

"AUKUS" というわけで、最近ますます超大国となりつつある観のある中国に対抗するアジア太平洋地域における新しい三国同盟なのだそうであります。アジア太平洋地域を舞台としているのだから「豪米」というのは分かるのですが、何故「UK」なのさ?

むささびの知識と頭では歯が立たないかもしれないけれど、英国の王立国際問題研究所(Chatham House)という組織のサイト(9月18日付)に掲載されていた

"AUKUS reveals much about the new global strategic context" という見出しの記事を読んでみました。「地球規模の新しい政治情勢を示している」というわけですが、案の定、このエッセイは大して分かりやすくなかった。書いたのはこの組織の理事長でロビン・二ブレット

(Robin Niblett) という人でした。記事のイントロは次のようになっている。

- The new AUKUS partnership as well as the furore in Paris surrounding its announcement says a lot about the new geopolitical landscape. AUKUS協定といい、その発表に合わせたかのように発覚したフランスの怒りといい、最近の新しい地政学的な風景について多くを語っているものなのだ。

大して長い記事でないとはいえ、ポイントだけ要約というのは難しいので、はしょりなしで日本語にしてみました。意味不明な場合は原文を読んでください。 |

AUKUSは地球規模の新しい戦略状況を示している

AUKUS reveals much about the new global strategic context

|

AUKUSの発表をめぐる外交ドラマの中で隠れてしまいそうだったのは、この同盟が世界的な規模で進む戦略的な変化のことだった。その変化の要素をいくつか取り出して考えてみよう。

まず豪州によるフランスとの新しいディーゼル電動式潜水艦の購入契約の破棄の問題がある。2016年に調印した契約で、総額660億ドルにのぼる。この契約破棄を見れば、豪州政府の中国の海軍力補強に対する憂慮の念が如何に高かったかが分かろうというものだ。

ボリスの「自由な外交」?

この問題は産業的にも法的にも外交的にも大変な問題になることを豪州政府は充分に分かっていた。にもかかわらず、導入すべきなのは米国の支援で英国が開発したステルス式原子力潜水艦しかありえないと決めてしまった。「長い目で見るとそれしかない」というのが豪州政府の見解だった。

|

|

(国の安全保障と企業間契約の間で)苦境にあえぐ豪州政府を救出しようとしたのが英国政府だった。そのことによって英国外交の幅の広さ(versatility)を見せつけることになった。(BREXITをやり遂げた) ボリス・ジョンソンがそれまでのようなフォーマルな外交や安全保障のような概念を避けたのは、EU離脱後の英国を取り巻く国際情勢の中で、彼なりに自由な姿勢で国際問題を追及したかったということだ。

ボリス・ジョンソンなりの新しい外交の追求は、EUを舞台とする交渉だけでなく、コーンウォールで開かれた先進国首脳会議を「G7+」として、従来の参加国以外に豪州・インド・南ア・韓国などの首脳をも含めたことがあるし、「5つ目同盟」(Five Eyes) と呼ばれる同盟国(豪州・カナダ・ニュージーランド・英国・米国)協力体制の確立もある。今回のAUKUSは、これらのような「ジョンソンのやり方」が功を奏するということを証明したとも言える。

欧州なの?インド・太平洋なの?

最近、ポーランドのワルシャワで英国=ポーランドの二国間会合が開かれた。その際ポーランド側が示した関心事の一つが、BREXIT後の英国が示す「インド・太平洋への傾き」が将来何を産むのかということだった。つまり英国はヨーロッパが最も必要としている時にヨーロッパにかかわることができないのではないか?ということだった。 |

|

しかしAUKUSが英国の能力を超えてしまうということはないだろう。AUKUS does not over-extend Britain. この協定には軍事的な約束事(コミットメント)はない。英国は米国・日本・インド・豪州から成るQuadと呼ばれる協定には属していない。しかも現在進行中の英国海軍による地中海から南シナ海への航海によって、英国とインド太平洋地域との係わりについてしっかりした視点を確立することさえできたのだ。

この航海については、充分な数の戦闘機が積載されていなかったとか、オランダやアメリカの海軍の援護戦艦に頼りすぎだという声も聞かれた。しかし考え様によっては、英国は戦艦クイーン・エリザベスの下で同盟軍と行動を共にし、しかも(アジアの海で)英国の国旗を掲げることさえできたのだ。これは決して小さなことではないだろう。

基本はヨーロッパ

ただ英国の防衛政策の基本ははあくまでもヨーロッパにある。そのことは最近発行された "Integrated Review" という報告書でも明らかなことだ。しかもNATOの戦略概念(NATO Strategic Concepts)というオフィシャル刊行物の新刊版の発行は英国が担当しているのだ。この報告書の作成そのものが2019年にロンドンで開かれたNATOの首脳会議において決定され、ジョー・バイデンのNATO本部訪問(2021年6月)において確認されたものなのだ。これらの成り行きによっても英国がこれからもヨーロッパの安全保障に深くかかわっていくであろうことは明らかだ。 |

|

いうまでもなく潜水艦の建造契約の破棄はフランスにとっては痛い出来事だ。フランスの関連労働者やハイテク産業界にとっては非常に大きな打撃となっている。特に現在は政治的にも微妙な時期でもある。2022年に選挙を控えるマクロン大統領にしてみれば、国民に対して自らの国際的な存在感を見せつけたい時期でもある。なのに今やフランスは、米英豪という、文化的・人種的な似た者同士ともいえるAUKUSトリオにを前にして孤立気味という有様なのである。

ただ今回の出来事によって、フランスはこれまで以上にEU寄りとなり、それが却ってEUの戦術的な意味での自立を促進することにもなるという見方もある。ヨーロッパの戦術的自立が意味するのは、フランス自らの主権と産業力を保護・拡大しようとする方向へ進むということだ。つまり安全保障や外交の点では、EU加盟国が、バラバラでいるよりもお互いに団結し合った方が、得るものが大きいということを知るようになるということでもある。

ヨーロッパの戦術的な言辞(レトリック)と現実的な行動の間に横たわるギャップは、実際にはEU自体のインド太平洋戦略が発表される前からAUKUSトリオの行動によって明らかになりつつあったのだ。EUのインド太平洋戦略が発表された、その日にドイツのフリゲート艦による上海訪問が中国政府によって拒否されたりもしている。 |

|

「アメリカが戻ってきた」

フランスと豪州の間の潜水艦に関する交渉が現実のものとなるまでにはまだ少し時間がある。豪州はフランスとの交渉から解放される必要がある。そして原子力潜水艦を動かすのに必要な濃縮ウランを確保し、潜水艦生産に伴う英米との作業分担や技術移転の問題を処理し、さらにはIAEA(国際原子力委員会)の憂慮の念を和らげる行動をとる必要もある。つまりこの潜水艦問題の解決には長い時間がかかるということでもある。

ただ結果がどのようになるにしても、AUKUSが発表された2021年9月15日という日が大きな出来事のあった日となることは間違いない。 AUKUSの発表によって明らかになったのは、ますます大きくなる中国の力(ハードパワー)に対しては、世界が真に重大な政治的・軍事的な反応を示すようになったということだ。

これらの出来事を大西洋を挟んだヨーロッパとアメリカの関係という視点から見ると、バイデン大統領は明らかに「アメリカが戻ってきた」というメッセージを伝えることにもなったということだ。3週間前のアフガニスタン撤退にまつわる混乱と失敗の後に、ようやく戻ってきたということだ。この一連の騒動によってバイデン大統領は「インド太平洋こそが、アメリカがこれから力を入れて行く地域だ」ということを世界に示す機会となったということでもある。

EUをインド・太平洋へ

中国から見ると、AUKUSの登場によって明らかになったのは、アメリカとその同盟国が何としてでも中国をその裏庭で包囲しようとしているということであり、その地域こそが自分たち(中国)が存分に力を発揮する資格がある地域であるということだ。他の国々にしてみれば、それは中国が習近平の自己主張の強い戦術を進めることの犠牲を払わなければならないということでもある。いずれにしても、アメリカは、あのオバマ時代の「おっかなびっくり」からバイデンの「強い決意をもった」姿勢に変わったということを中国も意識しているはずなのだ。

アメリカが姿勢を強める一方で英国が示した姿勢はより慎重で「チャンスがあればものにしよう」( leveraging opportunities

as they arise)という姿勢だった。例えば英国の豪州政策のお陰で日本では豪州への親近感が強まったと言える。そのことは2022年にTPPのメンバーとなることを狙う豪州英国にとっては悪いことではないだろう。

EUはどうか?これまではどこか傍観者という感じだった。この新しい国際情勢への対処の準備が出来ていなかったようにも見える。

- そうなると、英国とアメリカにとって重要なのは、今の騒動の埃が収まり次第、フランスとEU諸国を然るべき方法でインド太平洋への取り組みに参加させなければならない、ということだ。 It

is essential, therefore, once the dust has settled from these fraught few

days, that the US and UK reach out to find ways to involve France and its

EU partners in a meaningful, shared transatlantic approach to the Indo-Pacific.

|

|

| 訂正 |

| ▼この記事の最後の方に「2022年にTPPのメンバーとなることを狙う豪州にとって~」という部分があり、「豪州」を取り消して「英国」に変えています。親切な読者からの指摘による訂正です。この部分の原文は

"Australia could help its case as it pursues membership of the Transpacific

Partnership trade area in 2022" となっています。むささびはこの中の "its case" "it pursues" と言う部分の "it" を豪州と考えてしまったということです。英国がTPPに加盟することを望んでいるということに考えが及ばなかったこと、TPPの現在の加盟国に豪州が入っていることにも考えが及ばなかったということです。失礼しました! |

|

▼この筆者はボリスの脱欧・入亜のグローバル路線を大いに買っているようですよね。AUKUSというアイデアがどこから出てきたのか知りませんが、可能性としては英国なのでは?本当ならこの潜水艦なんて、アメリカと豪州の技術者だけで何とかなるのに「自分たちがお助けしましょう。我々は世界中に知り合いがおりますんで」とか言ってすり寄っていく。この分だといずれ中国も丸め込まれるかもしれない。

▼この記事の最初に掲載したAUKUSの漫画、誰が描いたのか知りませんが、よく見るとそれぞれの国の思惑のようなものが説明されている。左から怒りまくるフランス、EU、握手するAUKUS、右側にカンカンの中国、ガンバレ!と言う台湾、そしてニンマリ笑う日本…この漫画家には日本が「うまくやっている国」と映っているのですが、おそらく国際世論なるものの一致した感覚なのでしょうね。 |

|

| back to top |

5)どうでも英和辞書

|

| A-Zの総合索引はこちら |

|

weekend:週末

|

"weekend" と言えば「週末」(つまり土曜日と日曜日のこと)に決まってますよね。本日は9月25・26日にまたがる「週末」の日曜日ということです。では、気持ちを明日(9月27日)に置いて、その次の週末(10月2・3日)のことをあなたはどのように表現しますか?「この週末」ですか?「次の週末」ですか?どうでもいいじゃん!と思いますよね。でもYouGovのアンケート調査によると、これが案外ややこしいのだそうです。 |

週末っていつのこと?

|

9月13日(月)・14日(火)の二日にわたって、「9月17・18日の週末は "this weekend"? それとも "next weekend"? と尋ねたところ答えが年齢によってかなり異なることが分かったのだそうです。60から上の年寄りたちの圧倒的多数(7割)が「次の週末」(next weekend)と答え、「この週末」(this weekend)派は3割にも達しなかった。反対に18~29才は「この週末」が6割を超え、「次の」は3割しかいなかった。ついでに言っておくと、9月17・18日の次の週末(9月25・26日)のことは何と呼ぶのか?お年寄りは79%vs10%で "the weekend after next"(次の次の週末)と呼び、若い衆は49対39で "next weekend" (次の週末)だったのだそうです。それにしてもなんでまたこんな調査をやったんですかね!?

|

back to top |

6)むささびの鳴き声

▼コピペしておいた記事をいくつか紹介します。オリンピックの金メダルをかじって顰蹙を買った名古屋市長について、副市長が、この年末までは対外的公務を「基本的に控えてもらう」と説明したのだそうですね(9月15日付毎日新聞)。「市は定例会に、3カ月間にわたる市長給与(計150万円)の全額削減議案を提出している」とも書いてある。給料がもらえないというのも厳しい(と思う)けれど、市民の感覚からすると、年末まで市長としての仕事ができないという方が腑に落ちないのでは?いっそのことクビにした方がいいのでは?と思うけれど、市民の選挙で選ばれた人をメダルをかじった程度のことで辞めさせるのは、民主主義の原理に反するということ?すごく正直に言うと、金メダルをかじった程度のことでキャンキャン吠え立てる方がおかしいのでは?

▼小泉首相だったと思うけれど、官邸の廊下のようなところで記者たちと立ち話風のインタビューをやっていましたよね。今回、自民党の総裁選に立候補した4人の中で河野太郎さんだけが、「国民との対話を強化するため、囲み取材に毎日応じる」という発想に「ノー」と答えたのだそうですね(9月18日付スポーツ報知)。ではどうするのか?についてはスポーツ報知の記事を読んでもらうとして、この点については、むささびが河野さんに賛成であることは<「ぶらさがり」の説明責任>という文章で言っています。

▼「眞子さま」の結婚相手である小室圭さんが、ニューヨーク市内で、日本のテレビ記者に「突撃取材」を受けた際に、「真っ直ぐ前を向いて一切答えることはなかった」ということを、フジテレビが報道した、ということを9月24日付のデイリースポーツが報道しています。尤もデイリースポーツの報道は、小室さんが「突撃取材を無視した」ということよりも、その小室さんの態度について元衆議院議員の金子恵美氏が「もう少し丁寧に日本のメディアに対応した方が印象は良かったのでは」との思いを語った…という部分だったのですが。この人は立憲民主党の議員なのですね。「突撃取材」というのは、約束も何もなしで、いきなりマイクを向けるやり方のことですよね。むささびは、立憲民主党の政治家なら、むしろこのような取材を試みたテレビ記者を批判するコメントでも出すものと思っていました。

▼というわけなのですが、インターネットにはこの種のニュースが溢れかえっていますよね。わざわざ時間を割いてまでして読むに値しない。むささびは昔、この種のニュースを載せて売る新聞社で働いたことがあります。電車の中などで、自分の作った新聞がポイっと捨てられていくのを見るのって、悲しいのよね。でも私が読者だとしても捨ててしまいますね。

▼夜、虫の鳴き声がかなりにぎやかになってきました。間もなくむささび家の柿もそれなりに甘くなってくれるでしょう。甘柿なのですが、むささびはこれで干し柿を作るのが楽しみなんです。お元気で! |

|

| back to top |

←前の号 次の号→

|