| 世の中、本当に「いろいろなことが起こる」ということの締めくくりであるかのように英国のエリザベス女王が亡くなりました。96才!女王になったのが25才というから、70年間も「女王」としての生活に明け暮れてきたわけですね。「女王としての生活」とは「好き勝手は許されない生活」という意味です。想像を絶する世界ですね。 |

目次

1)女王とマグナムの70年

2)私は共和主義者で女王主義者

3)新首相はスズメバチ!?

4)追悼・ゴルバチョフ

5)ペレストロイカとは何だったのか?

6)どうでも英和辞書

7)むささびの鳴き声

8)俳句

|

1)スライドショー:マグナムと女王の70年

|

|

プロの写真家集団、マグナム(Magnum)がエリザベス女王の逝去に絡んで、自分たちのメンバーによるエリザベス女王の写真を紹介しています。Queen Elizabeth through Magnum’s lens。いわゆる公式カメラマンとしての仕事ではないので、普通には見られないような写真が紹介されているのが嬉しい。

|

| back to top |

2)私は共和主義者で女王主義者

|

アンドリュー・マーの追悼

| アンドリュー・マー(Andrew Marr)は、かつてはBBCの政治記者としてよく知られていましたが、現在は左派系のオピニオン誌 "New Statesman" の政治担当部長をする一方でフリーの政治ジャーナリストとしても活躍している(ようです)。9月8日、エリザベス女王の逝去が発表されたとき、マー氏はあるラジオ局で仕事をしており、急遽コメントを求められた。以下は彼の女王に対する「追悼トーク」が "New Statesman" のサイトに掲載されたものです。 |

|

|

最近メディアに登場する女王の顔を思い返すと、顔にしわが目立つようになっていた。年取ったのだから当たり前なのであるが、人間の顔に出来るしわは実にいろいろなことを伝えてくれる。彼女の目の周りにできるしわは「笑いじわ(laughter

lines)」だった。

|

|

あのしわを見ていると、彼女は個人レベルでは非常に可笑しくてドライかつ辛辣な人間(つまり人生を大いに楽しんでいる)なのではないかと思っていた。この世では我々は誰もが「自分自身であること」を奨励される。自分は自分のために生きている(us

for ourselves)という、個人主義の文化である。でも私の印象では女王は常に個人主義とは正反対の方向に向かって歩いていた。自分の個性は抑える生活。彼女の役割からすると、常に本当の自分は抑えなければならないという生活だったはずだ。その役割については、彼女自身が文字通り「神によって与えられたもの」(given

to her by God)であると信じていた。現代の世の中で、女王ほど「人生を楽しむためには本当の自分自身を抑えること(good life

is suppressing your real personality)」という生き方を貫徹した例は珍しいと思う。

|

|

最近の英国にはいろいろと面倒なことが多い。スコットランドが独立、アイルランドも南北統一が実現して、英国は分割してしまうのではないかとも思える。実にありとあらゆる問題に直面しているけれど、私が思うに、女王がいなくなった場合は、英国人は自分でも理解に苦しむような方法で振り回されることになるのではないだろうか。

我々は国としては実に運が良かったといえる。これまでの英国人は議論好きで手に負えない人間だった。何かというと自分の意見に拘って喧嘩ばかりしている。が、運がいいことに、立憲君主制なるもののおかげで、英国には自分自身の考えは抑える覚悟が出来ている人物が存在している。息子の方はどうか?それは良く分からない。

|

私自身は必ずしも立憲君主制が望ましいと思っているわけではない。自分たちの問題を解決するためには「相続の原理」(hereditary principle)以外の方法があっても良さそうなものだとも思う。ただ、私自身は文句なしの女王主義者(devout Queenist)だということは言っておきたい。特に今夜はそうなのだ。 |

↑クリックすると大きくなる |

▼上の写真、英国の新首相、リズ・トラスがエリザベス女王と会見したときのものです。場所はスコットランドのバルモラル城。撮影されたのは9月6日なのですが、女王の死が発表されたのが2日後の9月8日の午後です。不思議な気がするのは、逝去発表のわずか2日前の女王の様子です。とても死を直前にしたとは思えない。写真が小さいのでわからないかもしれないけれど、女王は「いつものハンドバッグ」を下げています。

▼そうか、アンドリューによると、立憲君主制の良さは、自分自身の考えを抑える覚悟が出来ている人物(somebody who is prepared

to completely suppress her opinions)が存在していることにある…か。ものは考えようかもね。でも息子の方は別問題(Her

son, another matter)である、と。 |

|

back to top |

3)新首相はスズメバチ!?

|

|

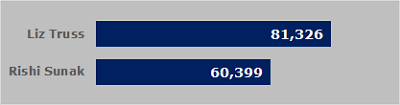

ボリス・ジョンソンに代わってリズ・トラス(Liz Truss)が英国の首相に就任しました。保守党の党首選挙では、対立候補(Rishi Sunak)との票差はざっと2万票。事前に言われていたほどの大差ではなかったんですね。9月5日付のTheEconomistが長々とした社説でリズ・トラス新首相について語っています。

- What kind of prime minister will Liz Truss be? リズ・トラスはどのような首相になるのか?

という見出しなのですが、その主見出しと一緒に "A wasp in a bell jar"(瓶の中のスズメバチ)という副見出しもついている。ガラスのビンの中でブンブン言いながら暴れまくるスズメバチってこと?社説のイントロはトラスを形容して次のように言っている。

- Britain’s next leader is a small-state conservative in a big-state era

英国の新首相は、大きな国家が全盛の現代における小さな国家を尊重する保守主義者だ

党首選挙の結果

|

英国落ち目論に抗して

社説はまず第二次大戦後の英国政治の形容詞として頻繁に使われる "declinism"(落ち目論)について語っています。英国は戦勝国の一つではあったけれど、国力とか国際的な影響力という意味では「落ち目の大英帝国」として英国人自身がバカにしている傾向が強かった。マクミラン首相(1957~1963)の時代に当時の欧州経済共同体(EEC)への加盟を望んだのもそのような「落ち目意識」があったからであり、マーガレット・サッチャーによる経済革命もそのような意識への反発をエネルギーとした発想だった。そして今、そのスズメバチがトラスを首相の座へと駆り立てた…というわけです。

|

|

トラスが党首選に勝利するについては、彼女の明るい(cheerful)性格によるところが大きいとThe Economistは指摘します。競争相手のスナクが、財務大臣を務めたこともあって、英国の現状や将来について慎重(悲観的)な物言いが多かったのに対してトラスは "I don’t agree with this declinist talk"(自分はそのような衰退論には賛成しない)と繰り返し

- I believe our country’s best days are ahead of us. 我が国の先行きは明るいと信じている。

と主張していた。彼女が与える「明るい性格」はボリス・ジョンソンとも共通する部分であったけれど、保守党支持者の間では受けていた。ある保守党関係者は「彼女の明るさに賭けるのはギャンブルであると言えるかもしれないが(一般有権者には)極めて強力な魅力かもしれない」(It’s a gamble, but it might be a very powerful cocktail)と認めている。間もなく(2025年?)行われるであろう下院議員選挙にあたってはトラスの明るさが力になるというわけです。 |

夫のヒュー・オリアリー氏(会計士)と首相官邸前で |

ボリスは「明るいだけ」だった

ボリス・ジョンソンにも明るさはあったけれど「明るさしかなかった」(often seemed to run on optimism alone)のが弱みだったとThe Economistは指摘している。トラスを見ていると、40年以上も前に誕生したマーガレット・サッチャーの保守党政権を想起させるのだそうです。サッチャーは経済不振に悩む英国を「高税・低成長の社会民主主義国」(low-growth, high-tax social democracy)には終わらせまいとする決意のようなものがあった(とこの社説は強調します)。同じことがトラス新首相にも言えて

- For her, this is a moral choice as much as an economic one: who wants to live in a society where the state takes half your income? 彼女(トラス)にとって、これは経済政策であると同時に道徳的な信念であるともいえる。国民所得の半分を国家が取り上げてしまう世の中なんぞに住みたい人間はいるだろうか?

ということになる。 |

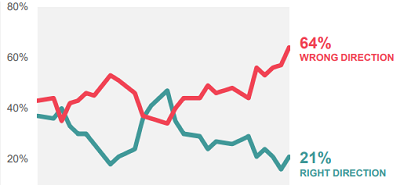

英国が進んでいる方向は誤っているか・正しいか

2020年1月~2022年8月

|

| 上のグラフは英国の世論調査機関、IPSOS-MORIが2020年1月から2022年の8月まで毎月行ってきた世論調査の結果です。テーマは「国の方向:Direction

of the country」で、1000人強の英国人を対象にオンラインで意見を聞いたものですなのですが、「誤っている」(wrong directiion)とする英国人が圧倒的に多いのですね。 |

|

三重の束縛

しかし(The Economistによると)トラスには「三重の束縛」(triply constrained)がある。彼女が信奉する自由市場経済政策は、生活費の危機克服とは根本的に矛盾せざるを得ない。一般家庭のガス代と電気代は10月には80%も跳ね上がると予想されるし、企業経営者にとってはさらに厳しい環境が待っているとされている。トラスは2025年1月までには総選挙に挑まなければならず、そこで彼女は英国社会の現状に深く不満を抱いている国民に直面することになる。

世論調査機関のIPSOSによると、現在英国人の約70%が「英国は衰退している」(the country is in decline)と感じている。さらに彼女がリードしていくことになった保守党自体が分裂気味の状態が続いている。彼女の前任者2人(ボリス・ジョンソンとティリザ・メイ)が退陣したのはそのせいであるとも言える。となると、トラスもまた

- She will bash at the walls like a wasp in a bell jar. ガラス瓶の中で壁を叩いて騒ぎまわるスズメバチののようになりかねない。

|

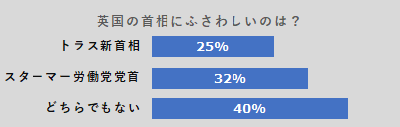

| ▼女王逝去のせいもあって「新首相」のことが話題にならなくなってしまっているのですが、リズ・トラスにしてみれば保守党内の選挙での勝利もさることながら、やはり気になるのは首相としての自分が有権者にどのように評価されているのかということでしょう。YouGovが9月7日に"Which

of the following do you think would make the best Prime Minister?"(次のうちの誰が最善の首相候補だと思うか?)というテーマで、彼女と労働党のキア・スターマー党首との人気比べを行っているのですが、結果は次のようになっている。 |

7 Sept Yougov |

|

| back to top |

|

4)追悼・ゴルバチョフ

|

|

8月30日に亡くなったミハイル・ゴルバチョフ元ソビエト連邦大統領について、同じ日付のThe Economistが追悼文(orbituary)を掲載しているのですが、彼が推進した「ペレストロイカ」について「自分が望んだようにはならなかった」と言っています。ゴルバチョフが望んだレストロイカ(改革)と何だったのか?この追悼文によると「民主的で人間の顔をした社会主義」(a

democratic, humane socialism)社会を作ることだった。それが達成できなかったのは何故だったのか?

The Economistによれば、彼の目指したものが「現実の世界というよりユートピア」(Utopia, rather than a real place)だったからである、と。現代ロシアのエリートたちから見るとゴルバチョフは、権力もカネも手にしているのに、1991年12月25日に大統領の座を降りてしまった。「変人」(oddity)としか言いようがない…。

1991年12月25日、ゴルバチョフはロシアの次期大統領に決まっていたボリス・エリツィンと大統領権限の委譲について延々8時間に及ぶ会談を行った後、疲れ切って自分の執務室で横になっていた。そこへ彼の側近であるアレキザンダー・ヤコブレフが入ってきたのですが、その彼が見たのは眼に一杯の涙を浮かべたゴルバチョフフだった。ゴルバチョフが意図していたのはソ連の「改革」であって「破壊」ではなかった。彼自身は、暴力を嫌い、西欧民主主義の源となった18世紀ヨーロッパの啓蒙主義を信奉する人間ではあったけれど、ソ連という社会制度は抑圧と虚偽によって作られていた(とThe Economistの追悼文は言っている)。 |

|

ゴルバチョフが生まれたのは1931年、レーニンらのロシア革命が始まってから14年、スターリンが権力を握ってから7年後のことだった。南ロシアの草原で半農半牧生活を送るコサック族の生まれだった。二人いた祖父の一人は敬虔なキリスト教徒、もう一人はマルクス・レーニン主義の信奉者だった。ゴルバチョフ本人は農民らしい保守主義と慎重な性格の人間だった。後にアメリカのレーガン大統領が感じたゴルバチョフに対する親しみは、両方に共通する育ちのせいだと言われている。両方とも小さな農村の出身であり、第二次大戦後の世界に対する楽観主義も同じだった。

1953年、スターリンの死後、ニキタ・フルシュチョフによってスターリン主義(個人崇拝)が否定され、若き共産党員であったゴルバチョフの仕事は反スターリン主義のメッセージを党員に伝えることだった。「社会主義をスターリン主義による歪曲から守る」ことがゴルバチョフの生涯の仕事となった。ゴルバチョフにとっての最大の関心事は国民生活の向上であったので、スーパーパワーとしてのソ連の地位を守ったり、軍拡競争に勝利することなども関心事ではなかった。 |

|

彼が共産党書記長に就任してからわずか1年後(1986年)にチェルノブイリの原発事故が起こる。政府はそれを隠そうと試みたが、ゴルバチョフはそれを非難、「公開性」を主張した。「それこそが真の社会主義なのだ」というのが彼の言い分だった。ただこの事故が1991年に訪れるソ連崩壊のきっかけの一つとなったことは間違いない。

1989年、大統領の座にあったゴルバチョフは、ソ連指導部をテレビ中継も含め公開の選挙で選ぶことを宣言した。この年に行われた選挙でゴルバチョフに挑戦したのは物理学者でスターリン主義的な政治体制に反対し、人権擁護運動を展開していたアンドレイ・サハロフだった。1989年の選挙で、共産党による政治権力の独占状態は崩壊してしまった。 |

| ▼The Economistの追悼文はゴルバチョフのことを "his belief in the Enlightenment"

と表現している。むささびの理解では "the Enlightenment" という言葉は18世紀のヨーロッパを支配した「啓蒙思想」のことであり、人間の理性の力を信頼する社会思想のことです(違っているかも)。つまり抑圧とか独裁などというものを受け付けない姿勢のこと。キリスト教でいうと、権威主義的なカソリックではなくて、プロテスタントの姿勢のことである、と。ロシア革命の基本思想であったはずのマルクス主義も基本はそこにある、とむささびなどは思っていたのよね。これは大変な誤解ということになるのかもな。 |

|

back to top |

5)ペレストロイカとロシア人

|

|

The Economistの追悼文が強調するとおり、政治家・ゴルバチョフが最も力を入れたのが社会主義・ソ連の改革運動(ペレストロイカ)だった。ゴルバチョフが意図したのは、「民主的で人間の顔をした社会主義」(a

democratic, humane socialism)社会の達成だったけれど、当のロシア人たちは何を感じていたのか?というわけで思い出したのが、むささびジャーナル357号に掲載した『ペレストロイカとは何であったのか?』という記事だった。書いたのはノーベル文学賞作家のスベトラーナ・アレクシェービッチなのですが、ペレストロイカという社会改革を当時のロシア人たちがどのように思っていたのかを、インタビューという形をとって発表したもので、それなりに当時のロシア人たちの感覚を反映していると思います。この3本の記事を再掲させてもらいます。 |

ペレストロイカとは何であったのか?

|

ロシア革命(1917年)→ソビエト連邦成立・スターリン独裁体制(1922年)→スターリン死去(1953年)と進んできた「ソ連」において、スターリンの死後32年経った1985年に登場したのがゴルバチョフ政権。ペレストロイカの名のもとにさまざまな自由化が進められる。ゴルバチョフ本人にはその気はなかったけれど、彼が火をつけた改革の波が最終的には6年後のソ連の崩壊に繋がった。ペレストロイカという改革に対する人びとの反応はさまざまだったようです。以下、紹介するのは3人の普通のロシア人の言葉ですが、年齢も職業も書かれていない。ただアレクシェービッチが彼らの言葉を記録したのは1991年のソ連崩壊から10年以内のことであることは間違いない

|

インテリが創ったもの

|

あの頃は、とにかく大群衆が「自由だ!自由だ!」と叫んで町中を練り歩いていたよ。スターリンがどんな人間だったか、強制収容所(Gulag)生活の実態は如何にひどかったかなどということを知るようになって、みんな飢えた人間のようにデモに参加していた。これからおれたちも民主主義者だ!というわけさ。とんでもないハナシさ。スピーカーが、「急げ・急げ・読むんだ・聞くんだ!!」とがなり立てるんだ。でも、みんながみんなそんな気になっていた訳じゃない。「反ソ連」なんて人はほとんどいなかったよ。みんなが望んだのは「いい生活」(to live well)をするってことだけ。例えばブルージーンズをはいて、ビデオレコーダーを持って、クルマを運転して、いいもの食べて・・・そういうものを望んだだけだった。

ペレストロイカ以前、僕の両親も、彼らの両親も、みんな支え合いながら生きていた。そういうものがペレストロイカですべてぺちゃんこに潰されてしまったわけだ。ペレストロイカは人民によって創られたものではない。あれはゴルバチョフと一握りのインテリとエリートたちが創ったものだったということだ。 |

「自由」の味は忘れない

|

あれは素晴らしかったけれどナイーブでもあった時代だった。みんなゴルバチョフを全面的に信用していた。あんなこと、それまでになかったものな。外国にいたロシア人がみんな「祖国」に帰ってきた。国中に喜びが溢れていた。でも間もなくして事情が変わった。みんなが「自由」を叫んでいる一方で食べ物が店から消えて行った。砂糖も塩も。怖ろしい気がした。間もなく配給カードが配られるようになった。まるで戦争の時代のようだった。

うちでは祖母が町中走り回っていろいろなモノをかき集めてきた。そして我が家の寝室は砂糖や穀物が入った袋でいっぱいになり、ベランダには洗濯用の粉石けんが山積みされた。父が涙を流して泣いていた。「これでソ連も終わりだ」(This is the end of USSR)というわけです。父は兵器工場で働いていたけれど、そこで急にミサイルに代わって洗濯機や掃除機が生産されるようになった。ソ連も終わり・・・父にはそれが分かっていたのでしょうね。間もなく彼は工場をクビになった。

町には「ゴルバチョフは役立たず!」と叫ぶデモ隊が現れた。みんながモノを買いあさり、それを売って生活するようになった。私も電球だのオモチャだのをバッグに詰め込んでポーランドまで売りに行った。嫌だったなぁ。ブラックマーケットが横行し、金貸しが大きな顔をするようになった。社会主義がダメになって資本主義社会が出来上がっていた。カール・マルクスの予言とはまるで反対ではないですか!

ただ・・・(長い沈黙があって)・・・私はあの時代を生き抜けてよかったと思っていますよ。共産主義が倒れて永久に消えてしまった(It's gone forever)のですから。あのときの自分たちが呼吸した「自由の空気」の味は絶対に忘れないでしょうね。 |

ゴルバチョフはアメリカの手先 |

ゴルバチョフはアメリカの秘密警察の人間だった。そして共産主義を潰したのだ。私はゴルバチョフは大嫌いだ。なぜなら彼は私から母国を奪った人間だからだ。ソ連は私の母国であり、私は愛していたのだ。石油、天然ガス、材木等々、ロシアは天然資源の倉庫みたいなものなのだ。欧米は共産主義であろうがなかろうが、強いロシアは嫌なのだ。だからロシアが強くなることを阻止しなければならないと考えて、ゴルバチョフに結構なカネ(a tidy sum)を払ったというわけだ。私ならゴルバチョフなんてすぐに処刑する。自分の手で撃ち殺すよ。

ペレストロイカのおかげでハッピーになったって?そうだろうよ、サラミもバナナもあるからな。私たちはクソの中を転げ回りなら外国の食べ物を食っている。我々が住んでいるのは「母国」(Motherland)などではない。スーパーマーケットだよ。巨大なスーパーに暮らしているんだ。これが「自由」だと言うのなら、そんなもの要らない。To hell with it!

いいか、ロシアは奴隷の国(a nation of slaves)になり下がってしまったのだよ。共産主義だったころ誰が国を支配していたのか?レーニンの言葉を借りるならば、「労働者」が支配していたのだ。それが今はどうだ、議会にいる奴らはドルで大儲けした百万長者だちだ。彼らはペレストロイカで我々を騙しただけなのだ。議会ではなく刑務所に送るべきなのだ! |

▼むささび357号に掲載したノーベル賞作家、スベトラーナ・アレクシェービッチ(Svetlana Alexievich)の言葉をもう一度を読んで見てくれません?彼女は必ずしもゴリゴリの共産主義者ではないけれど「ソ連時代を擁護する気はないが(社会主義建設であれ、それからの脱出であれ)私たちが血を流して戦ったものの価値については何も評価されていないのは残念というほかない」(内なるソ連人との決別)と言っている。切実な言葉です。彼女は長年スウェーデンで暮らしたことがあるらしいのですが、その経験からしても社会民主主義という社会は「いい点が多くある」と言っています。

▼2020年(だったと思う)NHKが「世界のドキュメンタリー」という特集の中で「ゴルバチョフ 老政治家の“遺言”」という番組を放映しました。むささびは大いに感激しましたが、それはNHKの制作ではなくて、ラトビアとチェコのテレビ局が作った番組だった。その中でゴルバチョフがはっきり述べたのは「私は社会主義者だ」という言葉だったのよね。むささびの想像によると、ゴルバチョフが望んだ「社会主義」はアレクシェービッチが経験したスウェーデン風の社会民主主義のことです。 |

|

back to top |

6)どうでも英和辞書

|

| A-Zの総合索引はこちら |

|

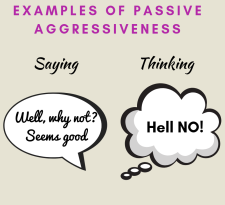

passive-aggressive: 受動的攻撃性

|

"passive" は「受動的」、"aggressive" は「攻撃的」、だから二つ合わせて「受動的攻撃性」などと言われても分からない。専門用語には何故こうも訳の分からないものが多いのでしょうか?ケンブリッジの辞書によると "passive-aggressive" は次のように説明されている。

- showing an unwillingness to be helpful or friendly, without expressing

your anger openly

あなたが誰かと付き合っていて、相手があなたに助けを求めているという状態を想像してみてください。相手が嫌なヤツでない限り、常識の範囲で援助の手を差し伸べようとしますよね。でも相手が嫌なヤツだとしたら?あなたとしては、相手に対して「お前のことなんか知ったことか」と思わせたい…けど、それをあからさまにはやりたくない…そういう状態のことを言うのだそうであります。Earthship Consulting という心理学のサイトには次のように出ている。

- 「受動的攻撃性」とは、本人が感じている「怒り」「不平不満」などに代表される否定的な感情を相手にぶつけず、消極的かつ否定的な態度・行動を取ることで、相手を攻撃しようとする心理。

要するに口に出さずに「反抗」することのようで、上役から命令されてイヤでも従わなければならないような仕事をしなければならないような場合、仕方がないので仕事をわざと遅らせたり真剣に取り組まなかったりして、反抗の気持ちを間接的に表わそうとする。本人が意識していることもあるし、意識しないままの場合もあるのだそうです。いずれにしてもむささびにはちょっと無理なのでは? |

|

back to top |

7)むささびの鳴き声

▼9月4日、北九州市の東八幡教会の奥田知志牧師の「私の重荷―誰かに代わって欲しかった」というタイトルの説教をYoutubeで聴いていてはっとした部分がありました。人間が抱える諸問題との関わりに果たす「宗教」の役割について語っているのですが、奥田さんによると、宗教にも「解決型」と「伴走型」があって、彼自身は後者の精神で宗教に臨んでいるのだそうです。「伴走型」宗教を別の言葉で言うと「重荷を消し去ってやることはできないが、あなたを独りにはしない」ということになる。それに対して「解決型宗教」は「あなたの重荷を一挙に取り去ってあげましょう」というものです。

▼むささび自身は、これと言った宗教に固まっているわけではないけれど、現代人が「宗教」なるものに「まゆつば感覚」をもってしまうのは、宗教の多くが「解決」を提供すると主張するからなのではないか?何らかの重荷を抱えて教会へやってくる人に対して、奥田さんが伝えるのは「私にはあなたの重荷を取り去ることはできないけれど、一緒にそれを背負うことで少しでも軽くすることはできる」ということで、カルト宗教は「解決」の提供に全力をあげるのではないか、と言っている。これにはむささびも納得がいってしまった。

▼今日は9月11日、2001年にアメリカで起こった「同時多発テロ」がこの日に起こったのですよね。あれから21年が経つのですが、それに関連してむささびジャーナル462号(2020年11月8日)に載せた<さよなら、フィスク:「五分五分報道」の限界>という記事は再読の価値があるかもしれません。「フィスク」は中東専門のジャーナリスト、ロバート・フィスクのことで、この記事が出る前に亡くなった人です。彼は自著のThe

Great War for Civilizationという本の中で、「9・11」直後のアメリカのメディア報道について「誰が、何を、いつ、どこで、どのようにして起こしたか」(who,

when, what, where, how)については洪水のように報道したけれど、「なぜ」(why)については殆ど報道することがなかったと批判している。

▼フィスクによれば、テロリストたちがあの行為に走ったについては、イスラエルにおけるパレスチナ人の惨状を考えなければならないというわけですが、あの当時のアメリカでは、それを問題にすることはテロリストに味方するのと同じという風潮があったのだそうです。フィスクは、欧米のメディアが陥りがちだった "fifty-fifty journalism"(五分五分報道)というものを批判しており、自分の中東問題の報道は常に「パレスチナ人の視点に立っている」と公言していた。要するに「五分五分報道」の持つ「無難さ」が飽き足らなかったということなのでしょうね。

▼フィスクの記事を再度読み返しながら、むささびが想っていたのは「安倍晋三殺害事件」についての報道だった。今でこそ「統一教会」なるものが大いに糾弾されているけれど、事件当座は「容疑者」を責め立てる報道で一杯だった。ひょっとすると、この事件における「山上容疑者」は、「9・11」におけるパレスチナ人と同じ立場にあったのではないのか?

▼エリザベス女王の国葬が9月19日午前11時からロンドンのウェストミンスター寺院で行われることは広く報道されていますよね。その日は「休日」(Bank

Holiday)になるのだそうですね。日本の報道を見ていたら、日本からは天皇陛下が出席という以外に「岸田首相もそれを考えている」という報道がありました。ウソでしょ? |

|

| back to top |

←前の号 次の号→

|