| 上の写真、クリスマスの飾りつけもすんだロンドンの首相官邸(10 Downing St)をキツネが訪問しているところですね。日本の都会では全く見ませんが、ロンドンも含めた英国の都会にはキツネが大いに出没します。大体が郊外や町の中にもある林のようなところに穴を掘って棲み処としているのだそうです。キツネは狼や犬と同じ種類の生き物と考えられているのですが、都会のキツネの場合は動物の肉以外に昆虫、ミミズ、果物などなどほぼ何でも食べる。もちろん人間が食べ残して捨てたものも。 |

目次

1)スライドショー:Tract Houseの住み心地

2)いま、中国で起こっていること

3)久しぶりに…職業別信頼度

4)再掲載:五分五分報道の限界

5)どうでも英和辞書

6)むささびの鳴き声

7)俳句

|

1)スライドショー:Tract Houseの住み心地

|

|

"Tract" という単語を辞書で引くと "a large area of land" という説明が出ている。英和辞書によると「土地・空・海などの広がり」となっているのですが、要するに広い面積の地域で、そこにに建てられる全く同じ外見の住宅のことを

"tract housing" というのだそうです。

- housing consisting of similar houses constructed together on a tract of land:土地の一区画に共に建築される、似たような家から成る住宅

というのですが、要するに住宅団地のことですかね。日本にもそのような住宅地がないわけではないけれど、大体において高層住宅がたくさん集まっているようなところが多いようですね。ただ

"tract housing" という言葉で検索するととてつもない数の個人住宅が集まっている「団地」のようなのでありますね。一軒一軒がそっくり同じ見かけの家が並んでいる様子というのは「壮観」というか「怖ろしい」というか…。「画一的人生の落ち着き先」などとケチをつけるのは、そんな場所に住めなかった人間のひがみかもね。 |

back to top |

2)いま、中国で起こっていること

|

|

12月1日付のThe Economistに「特別寄稿(By Invitation)」として、中国における政府の国民支配のあり方について

- The Chinese government exercises control through local busybodies

という見出しのエッセイが出ています。寄稿者はカナダ・トロント大学のリネット・オング(Lynette H. Ong)という政治学の教授です。名前からしても明らかに中国系の人なのですが、「中国政府の支配は地方の世話人たちを通じて実施されている」と言っている。"busybody" という言葉を辞書で引くと「おせっかい焼き」とか「でしゃばり」という日本語が出ています。何となく分かりますよね。

このエッセイが掲載されたころの中国は、政府による「ゼロコロナ政策」が幅を利かせてはいたけれど、国民的な不平・不満もそれなりに姿を見せ始めていました。リネット・オング教授のエッセイをそのまま紹介します。 |

Lynette H. Ong

|

|

起こる前につぶせ

中国共産党の社会支配は政治権力の中央集権化によって維持されている。その意味で、習近平によるゼロ・コロナ政策に対する中国各地における街頭デモには、様々な背景を持った人びとが参加していることが驚きをもって見られている。中国では市民が政府のやることに対して反抗することが極めて稀なこと(citizens rarely protest against government measures in this way)だからだ。中国における反政府行動が全国規模で起こること自体が、他の独裁体制の国(例えばロシア)における以上に珍しい。中国共産党は1989年の天安門事件で厳しい教訓を学んだのだ。即ち主なる反政府行動が起こる以前にこれを起こさせないようにする(pre-empt major protests before they occur)ということだ。 |

「地元」の徹底利用

中国の社会体制が頼りにしているものの一つがテクノロジーの発展だ。顔面識別能力を有したカメラやソシアル・メディアにおけるAIの活用は、政府に抵抗しようとする勢力を識別するのみならず彼らを脅迫することにさえ利用できる。さらに政府を支えるものとして、中国独自の社会機構(social fabric)もある。共産党は暴力を使うことなく全土に散在するコミュニティにおける「よく知られた人物」(prominent figures)を使って市民の行動を抑圧しようとしている。そのために隣近所の井戸端会議めいたものや地元の不良仲間たちまでも動員している。そうすることで国民の日常生活に対する政府の干渉を強めているということである。 |

|

「抑圧外注」のルーツ

社会を支配する手段として大衆動員を行う(私はそれを抑圧の外注:outsourcing repression と呼んでいる)というやり方は帝国主義にルーツを持つ。いわゆる「保甲制度」(baojia system)は宋の時代に導入されて、明王朝および清王朝の時代に完成されたとされるもので、政府が何世帯かを束ねて支配し、お互いに監視させるというやり方である。相互監視の制度には罰則も伴った。家族のうちの一人でも好ましからざる行いをするならば家族全員に影響が及ぶ。毛沢東がこのシステムを採用、紅衛兵(1960~70年代に猛威を振るった)は彼が敵を撲滅するために大いに利用した。「抑圧の外注」制度は、人間同士の関係が密な社会ではうまく機能した。これを拒否する人間は仲間外れとなる。いわゆる「コネ社会」では仲間外れは罰金や懲罰以上に厳しい罰となる。 |

|

最初はうまくいった

ハイテクとローテクを組み合わせたようなこの支配の二重構造は、最初のうちはゼロ・コロナ政策の成功の基本となった。地方ごとに強制されるロックダウン(都市封鎖)によって感染率は低下して世界の垂涎の的となった。コロナ政策は隣組制度と地方のボランティア(信用度が高い)の協力によって着実に実施された。その中で食料は着実に住民に届けられ、住民の体調管理まで行われ、その間に市民監視も確実に実施された。コロナ禍の最初の頃は、中央であれ地方であれ、政府が住民を説得してロックダウンが強制されたけれど、その際に暴力的な強制が実施されたことはなかった。

「小役人」たちの苦しみ

ただ中国における独裁体制が、上から強制するトップダウン的性格を有していることから、低い階層の役人にとってはロックダウンの実施がとてつもないプレッシャーとしてのしかかっていたことは否定できない。ゼロ・コロナ政策に対する中国内外からの注目が集まるにつれて(例えば)感染者数の低下が、中国人の欧米に対するプライドの高まりに繋がったりもした。そうなるとコロナを抑えられないということが「進歩の欠如」という見方に繋がり、それが「小役人ども」に対する罰則の強化にも繋がっていった。 |

|

これは驚くべきことではないが、中国におけるコロナ対策は、最初は理にかなった(reasonable)ものではあったけれど、それが次第に「熱を帯びた」(zealous)ものとなり、ついには異常としか思えない(preposterous)ものになっていったということなのだ。極端な方法に市民を従わせるためには「説得」(persuasion)だけでは足りない。特に緊急の手当てを必要とする高齢者たちへの対応は十分ではなく、死者も続出した。反対に幼少児たちは親から引き離されて隔離施設に入れられた。

上海ロックダウンの混乱

このようなことが重なって、今年(2022年)半ばごろまでには多くの市民が「ゼロ・コロナのためには何をやってもいい」という発想を正当化することが出来なくなっていた。上海におけるロックダウンの混乱がそのことをよく表している。市当局と住民と間の信頼関係が崩壊、当局がそれまで以上に力ずくの姿勢をとるようになってしまった。中国における統治が草の根レベルの政策実施ブローカーのような存在に支えられていることからしても、彼らと住民との間の信頼の欠如は大きな混乱に繋がってしまう。

社会支配そのものへの挑戦

上海における抗議活動は一時的には収まっているように見えるし、他の町でもコロナに伴う行動制限を緩和しようとする動きはある。が、それはそれとして、これまでの抗議運動が共産党の権威を傷つけ、これまでの社会支配のあり方に疑問を抱かせてしまったことは否めない。市民たちは、中国共産党が社会支配の基盤としている地方レベルの社会支配の構造そのものに挑戦し始めている。そのことは、日常生活に関わる政策(以前は説得(persuasion)によって実施されていた)が、市民の抵抗にあうようになるかもしれないということだ。例えばコロナ関連のテストを強制的に受けさせるようなやり方は、事態をますます悪化させてしまうだろう。地方コミュニティと当局の間の関係が悪化することは、中国共産党全体の支配制度そのものの弱体化をもたらすかもしれない。そうなると、習近平氏にとって中国の統治はかつて以上に困難なものになるということでもある。 |

▼中国政府による統治のやり方の中でキーワードとなるのが、この記事で使われている "outsourcing repression"

という言葉なのではないかと思うのです。むささびはこれを「抑圧の外注」と訳しています。大衆の抗議活動のようなものを抑えつけるのに、いきなり軍隊が出てくるのではなくて、地元のお偉いさんとかボランティアのような人びとにそれを任せる、という意味のつもりです。それでも結果としては政府の言うことを大衆に押し付けるという点では同じことなのですが。

▼天安門事件(1989年)が起こったとき、習近平(1953年生まれ)は36才だった。あの事件が多少とはいえ、現在の彼の思考方法に影響を与えているということはないのでしょうか?むささびの想像にすぎないけれど、習近平とプーチン(1952年生まれ)は、どこかそりが合わないような気がして仕方ない。 |

|

back to top |

3)久しぶりに職業別信頼度

|

|

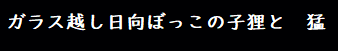

英国における職業別信頼度に関する調査については、以前に何度か紹介しましたよね。この調査を行っているのは "IPSOS" という調査機関であり、その結果を見ると平均的英国人の価値観や考え方が具体的に分かってとても面白い。

そのIPSOSのサイト(11月23日)に2022年度の調査結果が出ているのですが、普段と違うのは信頼度の対象となる職業が30種類にものぼっていることです。IPSOSによると、この調査が始まったのは約40年前の1983年、以来これまでに25回の調査が行われている。「信頼度:

veracity」と言ってもピンとこないけれど、この調査ではIPSOSの調査員が、調査対象者に30種類に上る職業リストを見せたうえで

- Would you tell me if you generally trust them to tell the truth, or not?

あなたは一般的に言って、これらの職業人が真実を述べていると信じますか?信じませんか?

と問うている。下のグラフでそれぞれの職業の横に記入され数字は上記の問いに対して「信じる」と答えた人間のパーセンテージを締めています。今回の調査結果について、注目点と思われるものをいくつか挙げておきます。 |

2022年・職業別信頼度

数字は各職業につき「信頼している」と答えた人の割合

|

政治家への信頼度

|

数ある職業人の中でも最も信頼度が低いのは「政治家」の12%なのですが、これは2021年の調査よりも7%低いものなのだそうです。今回の調査が行われたのは2022年10月26日~11月1日、リシ・スナクが首相に就任したばかりのころです。IPSOSの調査では政治家に対する信頼度は昔から低いのですが、12%という信頼度は調査始まって以来の低さなのだそうです。 |

博物館の社会的地位

|

信頼度のトップ6は「看護婦・技術者・医者・科学者・博物館長・教師」となっているのですが、英国人にとっては当たり前のことなのだろうと思うけれど、5番目に「博物館長(museum curators)」が来ているのは面白いですね。博物館というものの占める社会的な立場が日本などとは異なるってこと? |

ジャーナリストへの信頼度

|

信頼度の最低5職業を下から順に言うと「政治家・広告業・大臣・不動産業・ジャーナリスト」となるのですが、この中に「ジャーナリスト」が入っているのはどう考えるべきなのですかね。職業の社会的信頼度というものは、かなりの部分、ジャーナリストに良く書かれるか、悪く書かれるかによって違ったりするのではありません?つまり「政治家」や「大臣」について批判的なことを書きまくっているジャーナリストそのものが大して信頼されていない、と?ただTVのニュースキャスターへの信頼度(58%)は上から13番目と結構高いのですよ。これはどういうこと? |

普通の人間は?

|

最後に「なるほど」と思ったのは、レストランの給仕(10位・75%)・タクシーの運ちゃん(11位・66%)・車関係の技術者(18位・54%)です。どれも日常生活において接触することが多いし、どのサービスも有難いものだから。さらに「普通の人:ordinary

people in the street」への信頼度が「16位・55%」というのは、思ったより高いのですね。 |

|

▼信頼度が最低という職業人に政治家とジャーナリストが入っている…このような社会というのは住みやすいのか、住みにくいのか?「ジャーナリスト」といわれる金平茂紀さんが自分および自分以外のジャーナリストについて語っている記事が朝日新聞に出ていました。最近の日本では権力と記者たちが近づきすぎていることを危惧しているようなのですが、IPSOSの「職業別信頼度」に重ね合わせると、英国では、金平さんの職業である「テレビのニュースキャスター」は、どちらかというと信頼度が高いのですね。

▼IPSOSのいわゆる「ジャーナリスト」というのは、どちらかというと新聞や雑誌の記者たちのことかもしれない。いわゆる「大衆紙」というのは、とてもおカネを払って手に入れるような代物ではないよね。そのようなメディアがかなり影響力を有してしまっている。英国はそのような社会なのですよね。 |

|

4)再掲載:「五分五分報道」の限界

|

|

むささびジャーナル263号に<「五分五分ジャーナリズム」では中東は伝えられない>という記事が出ています。The Independent紙の中東担当記者、ロバート・フィスク(Robert Fisk)が書いた記事を紹介しているものなのですが、ジャーナリストとしてのフィスクが自分の報道姿勢について語っているものです。

フィスクは1946年生まれだからむささびより5才も若かったのですが、残念ながら2020年10月30日に亡くなっている。中東問題の専門記者で、9・11テロ事件のリーダーであったオサマ・ビン・ラディンとは数回、単独インタビューに成功したことで知られている。逝くのが余りにも早すぎた。最終的に所属したThe Independent紙はもちろんのこと、Guardian, Times, BBCなど、英国の主だったメディアが全てこれを伝えて彼の死を惜しんでいます。 |

ロバート・フィスク

|

"50/50" への疑問

ロバート・フィスクの記事は戦争の現場からのものがほとんどで、さまざまな紛争を、それに巻き込まれた人々の視点から伝えており、いわゆる「従軍記者」とか「戦争ジャーナリスト」による「大本営発表」式の戦場最前線報告ではない。彼なりの「ものの見方」(views)が鮮明に出てくる。

ここに紹介するのは、彼が2010年に米カリフォルニア大学バークレー校で行った講演会の中身です。講演のタイトルは"The Terror of Power and the Power of Terror"(権力のテロとテロが生む権力)というもので、アフガニスタンやイラクにおける「対テロ戦争」に関連してフィスクなりのジャーナリストとしての姿勢のようなものを語っています。非常に長い講演で、とても全部を紹介するわけにはいかない。むささびが紹介したいと思うのは、いわゆる"50/50

journalism"(フィフティ・フィフティ・ジャーナリズム)なるものについて彼が語った部分です。日本語に訳すと「五分五分ジャーナリズム」ということになるのでしょうが、物事を伝えるのに一面的な伝え方をするのではなく、異なった見解や背景を平等に紹介することで報道の中立性を保とうとする姿勢のことなのですが、フィスク自身は、この姿勢について疑問を抱いているようです。 |

|

パレスチナ難民の報道

ロバート・フィスクは、カリフォルニア大学における講演で、ジャーナリストの中に50/50 journalismという「中立性についての誤った考え方」(false idea of neutrality)を中東に持ち込んで報道する人がいる、と言います。彼に言わせると中東で起こっているのはサッカーの試合でもなければ高速道路の建設でもない。まさに「血まみれの悲劇」(a bloody tragedy)なのだとして次のように語っています。

- もちろんジャーナリストは中立であるべきで偏向があってはならないし、客観的でもあるべきである。が、それは最も苦しんでいる人々の側に立ったうえでのことである。それが誰であろうとも、だ。 Yes, we should be neutral and unbiased, we should be objective, on the side of those who suffer, and whoever they may be…

いまから40年前の1982年9月、ベイルート郊外にあったパレスチナ難民キャンプで2000人以上ものパレスチナ住民が虐殺されるという事件があったのですが、これを取材したフィスクが報道したのは、殺されたパレスチナ人と生存者のことのみであり、この虐殺行為を見ていながら何もしなかったイスラエル側の事情などについての報道はしなかったのだそうです。 |

|

「文化遺産」か「人間」か?

フィスクの50/50 journalism批判に関連するのですが、ブレア首相が2007年に退陣する際に行った演説の中で、英国の新聞の中でも特にThe Independent紙を名指しで取り上げ、同紙が事実を伝える「新聞」(newspaper)ではなく、意見を伝える「意見ペーパー」(viewspaper)だと痛烈に批判したことがある。これに対して同紙の編集長が「首相がThe Independentを批判するのは、それがviewspaperであったからではなく、首相のイラク政策に反対したからなのではないか」と反論しました。ブレアによるviewspaper批判は、どう考えてもThe Independent紙のフィスク記者のイラク戦争報道に対する批判であったわけです。

フィスクの「五分五分ジャーナリズム」批判の根幹は、物事を伝えるという仕事をしている自分の立っている位置を明確に意識していることにあると(むささびは)思います。そしてそれが「苦しんでいる人々の側」であると明言してしまっているということです。政府や反政府勢力の言うことを単に受身的に「伝える」のではないということです。

フィスクはまたシリア情勢に関する記事の中で

- The cost of war must be measured by human tragedy, not artefacts. 戦争のコストは文化遺産ではなく人間に起こった悲劇によって測られるべきだ。

と書いたことがある。内戦状態のシリアについて「文化遺産が破壊されている」と危惧する声が上がっているらしいのですが、フィスク記者は「人間の命に比べれば芸術品の破壊程度など何だというのか」と怒っている。 |

|

"Why"を語らなかった米メディア

フィスクの代表作の一つにThe Great War for Civilizationという本があります。アルジェリア内戦、イラン革命から9・11テロに続くアフガニスタン、イラク戦争におよぶ半世紀の中東の歴史を語っているのですが、常に精神的のみならず肉体的にも内戦や紛争の銃弾が飛んでくるところに身を置いているのが伝わってきて圧倒されてしまいます。

The Great War for Civilizationの中でフィスクは、9・11テロの直後、アメリカのメディアが「誰が、何を、いつ、どこで、どのようにして起こしたか」(who,

when, what, where, how)については洪水のように報道したけれど、「なぜ」(why)については殆ど報道することがなかったと批判しています。テロリストがあのような狂気に走った理由・動機です。フィスクによると、あの当時のアメリカでは、whyを問題にすることはテロリストに味方するのと同じという風潮があったのだそうです。彼自身は9・11テロのwhyはパレスチナ問題にあると言っています。 |

▼人間の世界には、さまざまな現象に「影響を与える人」と「影響を受ける人」の2種類があり、誰もがそのどちらかに属しているけれど、ジャーナリストと称する人間の中には、そのどちらにも属さないことを以て良しとすると信じている(としか思えない)人がいる。悪く言うと「当事者感覚の欠如」であるけれど、別の見方をすると、その社会が住みやすい場所になるためには、どちらにも「属すまい」という意識をもった人間が必要だってことですかね。

▼例えばウクライナ戦争のことを専門家と称する人びとが集まって「議論」するメディアの企画を見たり読んだりしていると、まるで相撲や野球の解説でも聞いているような虚しさ(時には怒り)を感じてしまう。それでもその種の態度は必要なのでしょうね、むささびにとってさえも。 |

|

back to top |

5)どうでも英和辞書

|

| A-Zの総合索引はこちら |

|

shrinkflation:シュリンクフレーション |

12月14日付のThe Economistが今年(2022年)メディアに登場した流行語の一つがこれなのだそうです。言葉の前半(shrink)は「縮む」という意味です。後半の "flation" というのがどのような意味なのか、辞書には出ていない(と思う)けど、経済用語の一部としてはよく使われる。「インフレ:inflation」「デフレ:deflation」「停滞:stagflation」という具合に、物価や景気の傾向を示すような言葉として使われますよね。

で、"shrinkflation" ですが、Cambridgeの辞書は次のように説明しています。

- the situation when the price of a product stays the same but its size gets

smaller 製品・商品の価格はそのままにしておいて、サイズは小さくなる状態

企業が商品の値段をそのままにしておいて、提供する量を少なくすることで「値上げ」のイメージを薄くしようとする行為で、消費者から見ると胡麻化されたようにも感じるけれど、では値段を高くした方がいいのか?と言われると、それもちょっと…というわけですよね。

アメリカのピザ・メーカーが、バスケットボールの元スターを使って自社のピザのコマーシャルを作って受けているらしい。1枚=12ドルなのですが、買ってもらうと1枚=1ドルが元スターがやっている慈善事業に寄付されるという仕組みになっている。女性のタレントが「最近のレストランはひどいわよね、食べ物の量を勝手に少なくして料金はそのまま、shrinkflationとか言ってさ」と文句をつける。と、その元スターが「ウチのピザはそんなことやってませんから」と主張するという筋書きです。 |

back to top |

6)むささびの鳴き声

▼つれづれなるままに…。職業別信頼度で気になったのですが、「軍人」というのが入っていないのですね。入っていたら10位以内は間違いないと思うのですが。日本における職業別信頼度については日本経済新聞が調査を行っており、「信頼できる」が最も高かったのは自衛隊の60%、次いで信頼度が高かったのは裁判所(47%)、警察(43%)、検察(39%)、教師(32%)の順となっている。では「信頼できない」が多かったのはどんな職業なのか?下から順に国会議員(56%)、マスコミ(42%)、国家公務員(31%)が続いたのだそうです。英国と似ている。

▼英国では亡くなったロバート・フィスクが「五分五分ジャーナリズム」に疑問を呈しているのですが、日本ではTVジャーナリストの金平茂紀さんが、自分および自分の仲間ジャーナリストのあり方について疑問を呈しており、それが朝日新聞のサイトに掲載されています。旧統一教会が主催する記者会見に出席したところ一緒に参加していた若い記者たちが余りにも優しくておとなしいことに歯がゆさを覚えたと言っています。

▼金平さんはウクライナ戦争の関係で、ベラルーシのルカシェンコ大統領との単独インタビューを行ったことがあり、むささびも『報道特集』(TBS)でそれを見たことがあります。今年の3月ごろだった。むささびにとってあのインタビューが未だに忘れられないのは、プーチンの戦争を支持するルカシェンコが「世界がアメリカ一辺倒になってしまっている」という趣旨の発言をした部分だった。ルカシェンコの「反米発言」はもう少し突っ込んだ方がよかったかもね。「そうか、プーチンの戦争には冷戦でアメリカに負けた口惜しさがあったのか…」と思ったということ。

▼今号のむささびジャーナルの表紙写真は、ロンドンの首相官邸前に現れたキツネですが、締めくくりの写真(下)は最近東京都内に現れたタヌキです。むささびの友人の家族が写したものを送ってくれました。ちゃんとカメラを見ているからすごい! |

|

| ▼次号(518号)の発行は2023年1月1日。元日の発行はたぶん初めてです。お元気で! |

|

| back to top |

←前の号 次の号→

|