| 上の写真は4月20日付のBBCのサイトから拝借してきたもので、"An audible sigh of relief in the Middle East" (中東から安堵のため息が聞こえる)という見出しがついています。撮影場所はテヘランで、壁に写っているのはイランがイスラエルに向けて発射したとされるミサイルです。イランとイスラエルの対立が(少なくともこの写真の時点では)救いようのないものには至っていない…その分だけ一応「安堵のため息:sigh of relief」というわけです。 |

目次

1)スライドショー:野生の魅力・迫力

2)「英外務省は名前を変えろ」

3)英国が安楽死を受け容れるとき

4)再掲載:私は安楽死を認めない

5)どうでも英和辞書

6)むささびの鳴き声

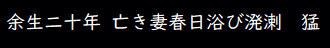

7)俳句

|

1)スライドショー:野生の魅力・迫力

|

|

英国には、野生の動植物の写真だけを対象にするコンテストがあります。British Wildlife Photography Awards というのがそれで、毎年一回、プロ・アマ両方のカメラマンの作品を集めて表彰している。今回は2024年の表彰作品の中から数点を紹介させてもらうことにしました。どれもそれなりに「野生」の迫力を感じさせてくれます。

|

back to top |

2)「英外務省は名前を変えろ」

|

|

4月8日付のBBCのサイトに、英国外務省(Foreign Office)に関連して

- Former diplomats lead call to replace 'elitist' department かつての外交官たちが、エリートのお役所である現在の外務省を交換するように呼び掛けている

という見出しの記事が出ていました。

これだけでは何のことだか分からないけれど、BBCの記事によると、かつて英国外務省で外交官としての要職に就いていた3人の人物が最近になって "The

World in 2040: Renewing the UK’s Approach to International Affairs"

というタイトルの政策説明書(パンフレット)を公にしたというわけです。日本語に訳すと『2040年の世界:国際問題に取組む英国の姿勢を改めろ』ということになる。 |

|

このパンフレットの制作・発表に取り組んでいる3人はいずれもかつては駐レバノン大使、駐インドネシア大使、駐アフガニスタン大使などをつとめた元外交官で、現在でもオックスフォード大学のカレッジ学長、ロンドンのユニバシティ・カレッジの名誉教授、貴族院議員のような社会的に影響力を持つ立場にある。 |

東京の英国大使館 |

BBCの記事はパンフレットの中身を語っているのですが、ひと言でいうと

- The Foreign Office should be abolished and replaced by a new Department

for International Affairs with "fewer colonial era pictures on the

wall". 現在の外務省は廃止して新しい国際問題に取り組む新しい組織にとって代わられるべきであり、その組織では植民地時代の写真の類はなるべく飾らないようにすること。

ということになる。

このパンフレットによると、今の外務省は過去に根差しており(rooted in the past)明確な目標を達成することに汲々としている(struggling to deliver a clear mandate)とのことなのですが、外務省自身は「明確な優先意識(defined priorities)をもって仕事をしている」とコメントしています。

このパンフレットが特に強調しているのは、英国の繁栄を促進するためには、昔ながらの外交政策のみならず「貿易・援助・気候変動 etc」のような問題についてもしっかりと関わることが肝心であるということ。 |

|

この3人に言わせると、役所としての名前からして「過去」に根差していることが分かる。英国外務省の正式名称は "Foreign, Commonwealth and Development Office: FCDO" なのですが、この中の "Commonwealth" は、昔の「英連邦」のことですよね。カナダ、オーストラリア、ニュージーランド等などですが、如何にもロンドンがある「英国」が本部で、それ以外はどれも「支店・支部」という感じがしないでもない。3人によると、役所の名前は "Department for International Affairs (or Global Affairs)" であるべきなのだとか。

パンフレットは最後の部分で英国の将来は「中くらいの国」として生きて行くべきであり、そのために参考になる「生き方」をしている国の名前を挙げています。

- EUに加盟していない中くらいの国として生きて行こうとするために、英国が学ぶべき国としてはノルウェー、カナダ、スイス、日本などが挙げられる。これらの国はいずれも自分たちの規模と独立性を利用することで世界を舞台に影響力を行使している。 As

a mid-sized power outside the European Union, there is potentially much

to learn from countries like Norway, Canada, Switzerland and Japan who

are able to use their size and independence to leverage significant influence

on the world stage.

|

|

|

▼1週間ほど前に英国のキャメロン外相がイスラエルを訪問、ネタニエフと会談してイランに対する「反撃」については慎重であるべきだという趣旨のアドバイスを与えたことがありましたよね。それに対するネタニエフの反応についてガーディアン紙(4月17日)は次のように伝えています。

- Benjamin Netanyahu brushed off calls for restraint and said his country would make its own decisions

about how to defend itself. 抑制の要請に対してネタニエフはこれをはねつけ、自分たちの国の防衛は自分たちで決めると発言した。

▼"brushed off" という表現にこの記事を書いたガーディアンの記者の気持ちが伺えません?いかにも「うるさい、あっちへ行け!」と言われているようで。 |

|

back to top |

3)英国が安楽死を受け容れるとき

|

|

4月11日付のThe Economistに

という見出しの記事が出ています。イントロによると

- The public is already supportive. Now the politicians are catching up 世論はすでに安楽死に好意的であり、今や政治家が世論に従おうとしている状態だ

とのことです。 |

|

9年前の2015年に開かれた保守党大会で、非公式ミーティングの議題の一つとして "assisted dying" が取り上げられたことがある。この時はミーティングへの出席者はたったの3人だった。「これでは議会ではとても勝てっこないな」という声もあったけれど「同性結婚だって、最初は誰も気に留めなかったじゃないか」という声もあった。

あれからほぼ10年、安楽死は全く「非公式な話題」などではなくなっており、ジャージー、マン島、スコットランドのような地方議会ではすでにこれを法的に認めるべく法案が提出されたりもしている。英国労働党のキーア・スターマー委員長などは安楽死に向けた法改正まで示唆しており、議会において討論する際にも党則に縛られない自由投票を許すとまで言っている。一方のスナク首相はそれほど熱心ではない様子ではあるけれど関連法案の検討を示唆するまでには至っている。The

Economistはこれらの動きについて

- Britain may be on the verge of its next big social reform. 英国は次なる大きな社会改革の瀬戸際にあるのかもしれない

と言っています。世論調査機関のYouGovによる最近の調査によると、3分の2以上の英国人が自分の友人に頼まれれば友人が自らの命を絶つことを手助けする気がある、と答えている。 |

|

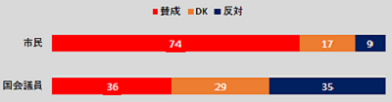

Yougovによる世論調査:

医者が患者の安楽死を可能にするように法律を改正することに賛成か?反対か?

2021年5~6月

調査対象:一般市民1768人・国会議員100人 |

|

世論が変わりつつあるのは英国だけではない。オーストラリア、ニュージーランドでは安楽死を認める法案が成立しているし、アイルランドやフランスでも同じような動きがある。英国においては英国医学会(British Medical Association)でさえも、安楽死については「反対:opposition」から「中立:neutrality」へと態度を変化させている。

これらの動きは政治家たちの意識にも影響を与えている。2015年にロンドンの国会とスコットランドの議会で議論されたときは「安楽死」は楽々と否決されていた。が、この3月にスコットランド議会に新たな安楽死法案を提出したリアム・マッカーサー(Liam

McCarthur)という議員によると、最近の政治家たちは安楽死を否定するより、これを支持する理由を見つけることに熱心だとのこと。スコットランドではおそらく来年(2025年)には安楽死が合法化するだろう、とThe

Economistは言っている。

|

|

ただ、ロンドンの国会ではそう簡単にはいかないだろう、と。間もなく下院選挙があり、その結果として反安楽死の議員が増える可能性は大いにある。特に労働党の場合は、前回の法案審議の際に反対する議員は労働党の方が多かった。この3月に安楽死支持派が発表した調査では、あらゆる選挙区で安楽死に賛成する意見が多かった。政治家がこれを無視するのは難しく、現在反対の議員も態度を変える可能性が大いにある。

英国における安楽死をめぐる議論は(The Economistによると)決して楽なものではない。多くの英国人が理屈の上では「人命尊重」という理由で「安楽死に反対」というかもしれないが、「楽に死ぬ」ことを必死の想いで希望する患者のことを想うと、一片の法律がどこまで患者を保護できるのか、という疑問がわいてくる。

スコットランドの安楽死法案によると、条件として患者が末期症状(terminally ill)であり、精神的にも安楽死を希望するような「健全な」状態であることが求められる。理論的には、患者が無理やり殺されてしまう可能性はないけれど、現実問題として、患者が苦しみながら生きるよりも死を選ぶことは誰にも止められない、と指摘するのは安楽死に反対する医者の集まりである苦痛緩和協会(Association

of Palliative Medicine)のマシュー・ドール医師だ。患者たちは安楽死を進める2週間前までに再考する必要がある。再考期間は長い方が(患者の決心も)確かである、ということだ。 |

|

安楽死推進論者の主張によると、そのような憂慮は仮定の話に過ぎない。アメリカのオレゴン州は1997年に安楽死を合法化しているけれど、無理やり殺されたという不満は一切存在していない。安楽死が可能な医療機関では薬物治療も行うことが可能であるが、実際にそれを接種するのは患者の3分の2にすぎない。カリフォルニア州では2016年に安楽死が導入されているが、安楽死を望んで入院しながら、それを実行できなかったのは5分の1だけだった。理由は安楽死をするには病状が重すぎてそれをする以前に亡くなってしまったということだった。カリフォルニアでは安楽死治療のための猶予期間(cooling-off period)があとになって15日間から2日間へと縮小された。

安楽死に反対する英国人たちは「国民健康保険(NHS)が絡んでくる英国の方が安楽死に関する規則違反の危険性が高い」と主張する。彼らが指摘するのは終末期ケアの質の問題であり、英国では資金不足のせいもあってつぎはぎ治療が多い。またカナダにおいては、安楽死治療を受けるのは大体において貧困者のような普通の治療を受けることができない人びとに限られている、と。安楽死に反対してCare Not Killingというキャンペーンを行っているアリステア・トンプソン氏は「安楽死の制度をしっかりしたものにすることが大切だ」と言っている。

もちろん「反安楽死」に対する「反・反安楽死」論もある。オーストラリアにおける安楽死法案は、これを実施するためのコスト増強が条件とされた。カナダにおいて安楽死を選択する患者は大体において金持ちが多く、死に際して緩和ケアを受ける人が多い。英国において安楽死導入を進めるための議論は、これを受ける患者がスイスでこれを受けるために1万5000ポンドを支払うことが可能なほどに金銭的な余裕がある人びとに限られている。 |

|

ジーン・エブリーという英国人女性は「エーラス・ダンロス症候群 EDS:Ehlers-Danlos syndrome」という遺伝性疾患に悩まされており、とてつもない量の薬の接種が要求されている。彼女は安楽死合法化のためなら何でもする」と言っている。スイスへ行って安楽死することもその気があるけれど、それをするだけのお金がない。「英国」にいながらにして安楽死できるとすれば、王室属領であるジャージー島へ移住するしかない。ジャージー島では議会が安楽死を支持する法案を可決している。 |

|

▼この3月にスコットランド議会に新たな安楽死法案を提出したリアム・マッカーサー議員(写真上)は「英国ではこの問題に関するまともな議論が行われたことがない」と言いながら、スコットランド議会でそれが成立したときには "We will wonder what took so long." と感じるであろう、と。つまり英国における「反安楽死」論というのが自分たちにもよく分からないということですよね。要するに英国人は宗教心のようなものが絡んでくる話題に弱いってことなのでは? |

|

back to top

|

| 4)再掲載:私は安楽死を認めない

|

|

2013年5月3日付のGuardianに

- I want to be a burden on my family as I die, and for them to be a burden on me

というちょっと変わった見出しの記事が出ていました。日本語にすると

- 自分は死ぬときには家族の重荷になりたいし、家族も(死ぬときには)自分の重荷になってもらいたい

となる。何のことなのだろうと思ったらいわゆる「安楽死」(euthanasia)のことでした。英国では「安楽死」は法律的に認められていないのですが、世論調査などによると75%が「ある程度の自殺ほう助は許されるべきだ」と答えているし、宗教関係者の調査でも70%が同じように答えている。

このエッセイの筆者はロンドンのNewingtonというところにあるセント・マリー教会の牧師でガイルズ・フレーザー(Giles Fraser)という人で、安楽死とか自殺ほう助の合法化には反対の意見であり、いわば英国内の少数派です。 |

Giles Fraser |

最近の英国では、理想的な死に方は眠っている間に痛みを伴わず、なおかつ誰の迷惑にもならずに死んでいくことというのが一般的なのだそうですが、フレーザー牧師は「私は自分の愛する人たちにとって重荷になりたいと思っているし、彼らが自分にとっての重荷になってくれることを願ってもいる。それこそがお互いに面倒を見合う(it's called looking after each other)ということではないか」と言っている。

自分の身体がまとも機能しなくなって、ベッドに横たわり、トイレさえも自分ではできなくなることは誰にでも起こることであるのですが、フレーザー牧師はこの状態のことを「リベラルな自決モデルの崩壊状態」(liberal model of individual self-determination breaks down)と表現している。これだと何のことだかよく分からないけれど、要するに自分のことは自分でやるという当たり前のことができなくなる状態のことであり、

- 他人に愛され、面倒を見てもらうことを許すしか他に術(すべ)がない we have little choice but to allow ourselves

to be loved and looked after.

という状態のことであると言います。別の言い方をすると、フランスの哲学者、デカルトの言う「我思う、故に我在り」(I think therefore I am)という人間存在のあり方からお別れせざるを得ない状態のことであると牧師は言います。自分で考えることができないのだから「我思わず、されど存在す」(I do not think and yet I exist)ということになります。ただ牧師によると、人間と人間の関係はお互いの利益のためにとりあえず繋がる(temporary alliances with each other)というようなものではない。 |

|

- 自分という存在は基本的なところであなたという存在と繋がってしまっている。私はあなたの身体を拭きますよ。当たり前じゃないですか。もちろん私は一晩中でもあなたの手を握りますよ。重荷がどうだのこうだのは黙っていなさい。私はあなたを愛しているのですよ。愛するというのはそのようなことを言うのですよ。My existence is fundamentally bound up with yours. Of course, I will clean you up. Of course, I will hold your hand in the long hours of the night. Shut up about being a burden. I love you. This is what it means to love you.

|

安楽死や自殺ほう助には、痛みで苦しむ人々をそれから解放してあげるという意味もあり、それがゆえに許されるべきだという考え方がある。それについてフレーザー氏は、おそらく自分だって痛みを和らげるために薬をのんだりすることはあるだろうとしながらも「痛みを少なくするということに問題はない」という常識(general

assumption)についてもこれを疑ってみる必要があると言います。

- なぜなら痛みもまた生きているということの一部であり、それを鎮めることによって価値あるものまで押さえつけたりしてしまうこともある。痛みに対抗していつもいつも麻酔状態に身を置いてしまうことで、生きていることの素晴らしい部分に身をさらすことが少なくなってしまうこともある。For

pain is so much a part of life that its suppression can also be a suppression

of a great deal of that which is valuable. Constantly anaesthetising ourselves

against pain is also a way to reduce our exposure to so much that is wonderful

about life.

|

|

フレーザー牧師はまた現代における「良い死」(good death)というものが、「それと知らずに死んでいく」(to die without actually knowing we are dying)ことを意味していることが多いとして、それでは世話になった人々に別れを告げたり、面倒をかけて悪かったと謝ったり、感謝の言葉を贈ったりする時間など必要ないということなのか?と疑問を述べています。

牧師によると、知らないうちに死んでいきたいという願望がどこから来るのかというと、それは「死ぬ」ということに対する過度な恐怖(excessive fear)にある。子供たちは葬式に連れて行かないという発想もまた大人による死に対する極端な怖れが根源になっている。「子供にはきつすぎる」(it will upset them)という発想です。そのように死を怖ろしいものとして隠してしまうことによって、却って恐怖心を培養し、現実を十分に知ることをしなくなってしまうとフレーザー氏は言って、

- 安楽死について問題だと思うのは、それが道徳的に間違っているということではなくて、それが恐怖感に満ちた生き方に根差しているということである。My

problem with euthanasia is not that it is a immoral way to die, but that

it has its roots in a fearful way to live.

と述べています。

フレーザー牧師の安楽死批判論が掲載された二日後の5月5日、同じGuardianに73才になる著述家、Lord Braggが安楽死について極めて肯定的に語ったという記事が出ています。この人は、昨年95才になる母親を看取ったらしいのですが、最後の5年間はアルツハイマーで、本人も家族もかなりタイヘンな思いをした。そして今では自分の親しい友人たちに、自分が80才になったらよく見守ってもらい、少しでも認知症の兆候が出てきたらひどくなる前に生命を止めるようなアレンジをして欲しいと頼んでいるとのことで「合法だろうが、違法だろうが、私はやります」(Legal or illegal, I will do it)と言っている。 |

|

▼英国で安楽死を否定する意見は「創造主である神への冒涜」というようなキリスト教的な道徳観に根差すものが多い。それに対して是認論は「神の言うことより人間が苦しまなくて済む方が大事」という、どちらかというとリベラルなものが多い。その点でフレーザー牧師が「道徳的に間違っているから反対というのではない」と言っている点がちょっと変わっている。

▼そして「痛みも生きていることの一部」として受け入れようと言っている。そのためにお互いに重荷になろうじゃありませんか、と勧めてもいる。むささびにはこれがガチガチの宗教的道徳観と物わかりのいい人間中心主義(リベラル)の両方を超越した姿勢のように思える。というわけで紹介することにしました。 |

|

back to top |

5)どうでも英和辞書

|

|

|

|

Underground: 地下鉄?地下道? |

上の写真はロンドン市内を走る地下鉄の駅のマークですよね。「地下鉄」のことを英国人はUndergroundといい、米国人はSubwayといいます。アメリカでUndergroundといえば「地下道」を、Subwayは「地下鉄」を意味するけれど、英国では全く反対です。で、この写真をよ~く見てください。真ん中に

"UNDERGROUND" として「地下鉄の駅」であることをはっきりさせている。で、その両側に書いてある小さな文字を見てください。左に

"PUBLIC" とあり、右側に "SUBWAY" とある。「PUBLIC SUBWAY=公共地下道」というわけで、地下鉄の駅であると同時に地下道でもある、と。アメリカ人はまごついたかもしれない…。 |

|

back to top |

6)むささびの鳴き声

|

▼哲学者の内田樹(うちだ・たつる)さんという人が朝日新聞のAERAに書いた巻頭エッセイを読む機会がありました。見出しは「日米安保条約廃棄の可能性 『起こり得るさまざまなシナリオ』をクールに吟味する知の作法」となっている。内田さんによると、米国の政治学者と日本の学者の間には「未来」を語るときの姿勢に決定的な違いがあるのだそうです。

▼米国の政治学者たちが「未来」を語るときは「もっともましなシナリオ」から「最悪のシナリオ」までを考えて「それぞれについて国益を守るための最も適切な対策は何かを論じる」。日本の政治家や政治学者は違う。彼らは「主観的なシナリオを一つ差し出すだけ」なのだそうです。

- 「起こり得るさまざまなシナリオ」の一つ一つについて主観的期待を排して、クールに吟味する知的習慣は日本にはない。

▼と内田さんは言っている。政治学の世界では「最悪」も含めて「起こり得るさまざまなシナリオ」の検討こそが肝心なのに、です。で、内田さんが最近出席した講演会で検討したのが「トランプが大統領に再選されたら日米関係はどうなるか」についての「最悪のシナリオ」だった。

- トランプは予備選ではNATOからの脱退を公言している。国連からの脱退と在日米軍基地の撤収を主張している共和党議員もいる。だから「日米安保条約の廃棄」は可能性としてはゼロではない。

▼内田さんによると、日本の外交専門家は日本の安全保障については「日米同盟基軸」を呪文のように唱えているだけで「日米安保条約が廃棄された後のわが国の安全保障体制」について想像力を行使する習慣がない。アメリカの政治学者に同じ質問をしたらいくつもの「シナリオ」を語ってくれるだろうに…と。

▼確かにメディア人も含めた日本の「考える人たち」の言動は実によく似ている。みんなが同じことを語っているようにしか見えない。先日テレビでやっていた「陰謀論」についてのディスカッションもそうだった。無難なのよね、みんな。 |

|

▼ところで、政治学とも内田さんとも全く関係ないけれど、今年(2024年)は米大リーグに日本人選手が誕生してから60年目という年なのですね。サンフランシスコ・ジャイアンツの村上雅則投手がその人だった。あれは1964年のことだったのか…。むささびが初めて「アメリカ・サンフランシスコ」という場所へ行ったのはそれから3年ほど後のことだった。村上投手はサンフランシスコの日本人社会ではヒーローだった。あれから60年が経つのか…。

▼プロ野球も60年前とは全く違いますね。各チームの「本拠地」を比べると分かります。パ・リーグの場合、北から札幌、仙台、千葉、埼玉、神戸、福岡で、60年前にプロ野球の本拠地が存在したのは福岡だけ。セ・リーグはどうか?東京に2つ、横浜、名古屋、大阪、広島で60年前と全く同じです。変わればいいというものではないけれど、それにしてもビジネスのやり方が余りにも変化がなさすぎません?とまあ、それはともかく、埼玉県飯能市の住民であるむささびにとって、西武ライオンズの成績はいくら何でもひどすぎますね。

▼わ、分かりました、もうやめときます! |

|

back to top |

|

|

前澤猛句集へ |

|