上の写真、何やらすごい「家並み」ですよね。

これはデンマークの首都・コペンハーゲンの家並みのものだそうです。 |

目次

1)スライドショー:ブレッソンの世界

2)IPSOSのトランプ評

3)再掲載①:あの時のトランプ

4)再掲載➁:政党の影が薄くなっている

5)どうでも英和辞書

6)むささびの鳴き声

|

1)スライドショー: ブレッソンの世界

|

|

アンリ・カルティエ=ブレッソン(Henri Cartier-Bresson)については、これまでも「むささび」で紹介したことがある(と思います)。「フランスの」というより「20世紀を代表する」と言うべき写真家です。1947年にはロバート・キャパ、デヴィッド・シーモア、ジョージ・ロジャーと共に国際写真家集団「マグナム・フォト」を結成した写真家です。 |

back to top |

2)IPSOSのトランプ評

|

|

| 予想されたことかもしれないけれど、英国の世論調査機関である Ipsos のアンケート調査によると、10人に6人の英国人がアメリカのトランプ新政権をこころよく思っていないのだそうです。多くの英国人が第二期トランプ政権は世界全体の安全保障に否定的な影響しか持っていないと考えている…。 |

トランプ本人への評価 |

ーー* ーー*

|

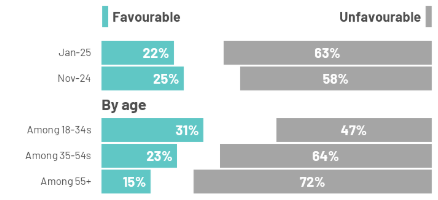

| このアンケート調査は、今年(2025年)の1月10日から13日にかけて行われたもので、まずトランプ本人に対する評価として63%の英国人が「好ましくない:unfavourable」と考えており「好ましい:favourable」の22%をかなり上回っている。ちょっと興味深いのは年齢別に見たパーセンテージで、若年層(18-34才)では好き・嫌いが「31%(好き)対47%(嫌い)」とそれほど極端な違いはないのに対して、55才以上のの高齢者層になると、「好き」がわずか15%なのに対して「嫌い」が72%と極端に高い。 |

E マスクへの評価 |

|

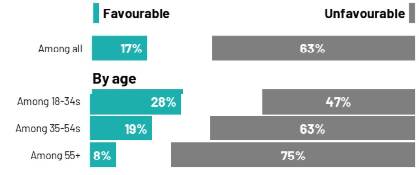

| トランプの右腕ともいわれるイーロン・マスクへの評価は対トランプのそれと同じような感じです。63%が「好ましくない」としている。ただ「好ましい」という評価はトランプの31%に輪をかけて低く、わずか17%にとどまっている。年齢層的にも似たような傾向です。 |

トランプ政権と国際情勢

|

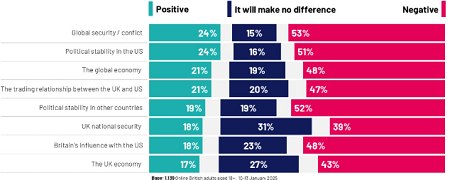

最後に、英国だけでなく、国際社会においてトランプ政権はどのように評価されるのか?国際社会におけるアメリカを、同じ国際社会の一員である英国人はどのように考えるのか?ここでも英国人の眼に映るトランプ政権は必ずしも好ましいものではない。

- 英国の対米影響力:強い(18%) vs 弱い(48%)

- 英米貿易の重要性:懐疑的(47%) vs 肯定的 (21%)

- 英国経済にとって米国は:重要でない(43%) vs 重要 (17%)

- 国防にとって米国は:重要でない(39%) vs 重要(18%)

という具合です。 |

国際関係

|

back to top |

3)再掲載①:あの時のトランプ

|

|

| トランプが初めてアメリカの大統領になったのが2017年のことですが、2019年の5月末から6月初旬にかけて日本と英国を「国賓訪問」しています。日本は5月26日~28日、英国は6月3日~5日の3日間です。「国賓」というのは「国のお客さま」ですが、ウィキペディアの定義によると「国王、大統領又はこれに準ずる者」となっているのですが、さらなる説明では「政府が儀礼を尽くし公式に接遇」することが決まりで、英語では"State Visit" と言うようです。「国家のお客様」というわけですね。 |

|

戦後の国際関係において、日本も英国も最も重要視してきたのが対米関係ですが、東の島国(日本)と西の島国(英国)では背景がちょっと違う。4月28日付のThe Observer紙が英米関係について

- Love, hate … indifference: is US-UK relationship still special? 愛情、憎しみ、無関心・・・英米関係はそれでも特別か?

という見出しの特集記事を掲載しています。筆者はコラムニストのサイモン・ティズドール(Simon Tisdall)という記者です。 |

|

日本政府がアメリカとの関係を語るとき必ず使われるのが「日米同盟」という言葉ですが、これは主として安全保障の話をするときに日本国内の世論形成のために使われている(とむささびは思っている)。英国政府が対米関係で使うのは「特別な関係」(special relationship)という言葉ですが、これは第二次大戦直後にウィンストン・チャーチルが使った言葉をそのまま踏襲しているもので、どちらかというと国際舞台における自分たち(英国)の特別な立場を誇示するために使われる。アメリカ人やアメリカ政府が対英関係について「特別」という言葉を使うのは余り聞いたことがない。

そもそもアメリカという国自体が、英国の植民地であったものが18世紀(1775年~1785年)における独立戦争の結果として誕生した経緯があることからも分かるように、最初は対立関係の色彩が強かった。1861年~1865年の南北戦争に際しては、当時のパルマーストン英国首相が南部の独立を望むような発言をしたことがある。それによって南北が統一された強大なアメリカの誕生が防げると考えたということです。当時の英国はアメリカを将来の帝国主義ライバルと見なしていた。 |

|

20世紀に入ると、アメリカと英国は立場が逆転します。グローバルパワーとして日の出の勢いを増すアメリカに対して、落ち目の大英帝国(decline and fall of the British empire)は第一次世界大戦(1914年~1918年)と第二次世界大戦(1938年~1945年)によって経済が疲弊し切ってしまった。1900年の時点では世界一の経済力と軍事力を誇っていた英国ですが、結局それは半世紀も持たなかったということです。

英米関係に「特別な関係」という言葉が与えられたのは第二次大戦直後の1946年3月、ウィンストン・チャーチルがアメリカの大学で行った演説の中でのことです。「戦後の世界をリードするのは、共通の言語や文化を有して特別な関係にある英国とアメリカだ」という趣旨のことを述べたのですが、チャーチルは英米間の特別な関係を、国際関係では大先輩である大英帝国が、若き戦勝大国・アメリカを導くための関係という意味で使っていた。けれど、アメリカ側はそれを「アメリカの利益を英国に都合がいいように搾取すること」と受け取っていた(とサイモン・ティズドールは考えている)。要するにアメリカは英国のことを、英国のリーダーたちが思うほどには好意的に考えてはいなかったということです。 |

|

最近の米大統領は英国を「そこそこ使えるお客さん」(moderately useful client state)で、軍事的には弟分であるけれど、ヨーロッパとの橋渡し役として役に立つ存在と見なしている。ティズドールによると、アメリカ人は、英国についてロイヤル・ウェディングやバッキンガム宮殿のパレード、優雅なお茶の会のような歴史と伝統に彩られた「おとぎの国」(theme park pageantry)として好ましいと考えている。それに対して英国人はアメリカを「なくてはならない同盟国」(essential ally)として受け取っている。

お互いに対するこのようなアンバランスな見方はますます通用しなくなっている。アメリカはかつてないほど英語圏の国々との関係が薄くなっている。それらの国々はいずれも歴史的に英国との繋がりが強い。現在のような状態だと英米両国はますます遠く離れた存在となる可能性もある。

第二次大戦が終わってから75年、英国は常にアメリカとヨーロッパの間に立ってバランサーの役割を果たしてきた。英国がEUを離脱するということは、英国にとってはヨーロッパが同盟の相手にはなりえないということです。アメリカはというと、英国をヨーロッパや地球規模での重要なプレーヤーではなくなりつつあると思っている。トランプおよびトランプ支持者たちが発する一国主義的ナショナリズムの言動からして、英米間にはかつて存在したような価値観の共有がますます薄くなっている。

- 英国は盲目状態で洞穴に向かって進みつつある。おそらくトランプとメイの後継者たちはこの困難から抜け出すことができるかもしれないが、それには非常に特別なものが必要となってくるだろう。 Britain is heading blindly for the void. Perhaps Trump’s and May’s successors can salvage the wreck. But it will require something very special.

とティズドールは結んでいます。 |

back to top |

4)再掲載➁:政党の影が薄くなっている

|

|

むささびジャーナルがまだ若かった201号(2010年11月7日)に、The Economist誌に出ていたちょっと面白い記事が紹介されています。原文のタイトルは "The party's (largely) over" となっている。「パーティーはほぼ終わった」という意味ですが、ここでいう「パーティー」は宴ではなく「政党」という意味です。で、「政党が終わった」とは何のことなのか?記事によると、世界的な傾向として、政党の党員の数が減っているということが言えるのだそうです。The Economist誌は、この傾向について

- (選挙で選ばれる)政府にとってはいいことではないかもしれないが、民主主義にとっては必ずしも悪いことではない」(bad news for governments,

but not necessarily for democracy)

と言っている。どういうこと?

|

|

例えばアメリカ。これまでは “50-50 natiion” と言われ、政治は民主党か共和党かの二者択一で行われてきた。4年前にギャラップが行った世論調査によるとアメリカ人の7割が、民主党もしくは共和党員であると答えている。それが最近では民主党:共和党:独立系=30-30-30という傾向になってきており、Pew Researchの世論調査では自分を「独立系(independent)」と考える人が37%でイチバン多くなっているのだそうです。ドイツでも従来の主要政党であったSocial Democrats(社会民主党)よりも、第三政党と目されてきた「緑の党」への支持率の方が高くなっているのだそうですね。 |

|

英国はどうか?いまから60年前、1951年の選挙では全投票者の97%が労働党か保守党のどちらかに投票したという記録があるのですが、今年の5月の選挙でこの「二大政党」に投票したのは全体の65%となっている。1950年代の英国における三大主要政党(保守・労働・自民)の党員数を全部合わせると400万人くらいいたのが、現在では50万人を下回るのだそうです。議会図書館の資料によると、2009年現在の党員数は、保守党が25万、労働党が16万6000、自民党は6万人。1950年代における保守党は300万、労働党も100万の党員を抱えていたとされています。

かつての英国では、労働者階級(working-class)が労働組合による組織労働者として存在しており、それが労働党を支えていたのですが、それはあくまでも労働者としての自分たちの利益追求を目的として存在しており、党も社会民主主義という思想を基にしていた。The Economistによると、有権者の多くが「中流意識」を持つようになって、左翼とか保守とかいう思想的なものではなく、具体的な政策を掲げる政党や活動を支持する傾向が出てきた。緑の党の躍進もそうだし英国のNational Trustは政党ではありませんが、1971年当時は25万人だった会員が今では370万人にまで増えている。 |

|

政党の影が薄くなるということは、政治が「部族的」(tribal)なものでなくなり、選挙民の政治意識が高まっていることを意味しているとも言えるのかもしれないけれど、英国エセックス大学のPaul

Whiteleyという先生が36カ国の政治状況を調査したところによると、政治の党派色が強い国ほど、ガバナンス(public administration)がうまくいっているという結果が出ているのだそうです。つまり政党が強い力を持っていると、短期的には受けが悪くても国や社会のために必要とされる政策を党として推し進めることができる。反対に党派政治が弱いと難しい政策を推進するときに必要な政治の力が発揮されないということもある。アメリカ・カリフォルニア州の住民投票の場合、投票者は問題ごとに投票するので政党が基準にはならない。それが同州が抱える財政危機の原因になっているという声もある。

選挙民の党派性が衰退する一方で、それに適応した新しいアイデアも生まれているようです。アメリカの大統領選挙における予備選のやり方を、これまでのように民主・共和両党の党員たちがそれぞれ党員集会を開いて候補者を一人だけ選ぶのではなく、党員以外の誰もが参加して2名を選ぶというやり方にしようというものです。そうなると州によっては一つの党から2人の選挙人が当選ということもある。ワシントン州ではすでに行われており、カリフォルニア州でもそのやり方が許可されたのだそうです。 |

|

政治における党派性の薄まりが主要政党が多数議席を獲得することがなくなり、政治的な不安定さを引き起こすこともある。英国のように小選挙区制で多数決がモノを言う政治の場合は一党支配を生み出しやすいとされてきたものですが、最近はそうでもなくなっている。今年の英国の選挙では、どの党も絶対多数を占めることができず、いわゆるhung parliamentの状態となって連立政権が誕生している。そう言えば今年の選挙では「第三勢力」ともいえる「緑の党」が初めて国会議員を出しましたよね。

これまで「独立系」の候補者は政治の世界ではアマチュア理想主義者と目される人々が多かった。これを政治の主流に取り込もうという動きもある。英国のIndependent NetworkやJury Teamのような組織は独立系候補者を組織化して力を持たせようという運動に取り組んでいる。彼らによると、今年の5月に行われた選挙における独立系候補者数は前回(2005年)の選挙の2倍なのだそうです。今年の選挙における独立系候補者の獲得票数は約15万票で、1987年当時の1万票と比較すると如何に独立系が伸びているかが分かる。 |

|

back to top |

5)どうでも英和辞書

|

No Trousers Tube:ズボン履かずに地下鉄へ |

1月13日付のBBCのサイトを見ていたら

- Mind the gap - and the goosebumps: No Trousers Tube ride returns

という見出しと共に、電車の席に座った3人の女性が楽し気に話をしている写真(上)が掲載されていました。どうみてもロンドンの地下鉄の中での客の談笑風景です。で、この見出しの意味ですが、前半の

"Mind the gap - and the goosebumps" をそのまま訳すと『すき間(と鳥肌)に注意して』となる。ロンドンの地下鉄ではお馴染み

ですが、"Mind the gap" はプラットフォームと電車の間にできるすき間に挟まれないように…という注意のメッセージです。

で、"the goosebumps" は…?楽し気な3人の女性をよく見るとズボンもスカートも履いていない、パンツ一つです。どうしたの!?と思ったら「ズボンなしの地下鉄乗車運動が復活:No Trousers Tube ride returns」とうたっている。

BBCによると、この「パンツ一丁」運動は2002年の1月にニューヨークの地下鉄を舞台に始まったもので、これを始めたチャーリー・トッドなる人物は

"The whole point is just to create unexpected moments of joy, delight

and confusion." とコメントしている。要するに単なるジョークとして始めたものがここまで続いてしまったということらしい。これは未だ日本では見たことないですよね。 |

|

back to top

|

6)むささびの鳴き声

|

|

▼二つ目の記事として載せた、トランプについての英国人のアンケート調査ですが、一つだけスペースの関係で掲載できなかった項目があります。英国人の支持政党と対トランプの感覚の関係です。憶えていますか?昨年(2024年)7月に英国内で選挙があって、野党だった労働党が与党の保守党を破って政権につき、キーア・スターマーが首相になった…あの選挙です。

▼あの選挙で労働党に投票した人たちにドナルド・トランプについての感想を聞いたところ、「支持する」という人は18%、「しない」という人は72%だった。で、保守党に投票した人のトランプ観はというと「支持」が25%で「不支持」は62%となっている。つまり政治的に「保守」を望む英国人たちも、大西洋を越えた国における政治となると感覚が違ってくるというわけ。

▼では、トランプ支持が最も低かったのは何党の支持者だったか?これはいわゆるLib-Dem(自由民主党)支持者で、急進左派という感じですが、政権に就くということはほぼない。

▼ただ、英国人の中にもトランプ好きは存在する。Reform UK という急進右派の政党ですが、IPSOSのアンケートには53% vs 30% でトランプ支持者が多いという数字が出ています。この党は2018年設立というから、出来てから6年しか経っていない。設立の趣旨が「EU離脱:Brexit」というから、将来性は…? |

back to top |

←前の号 次の号→ |