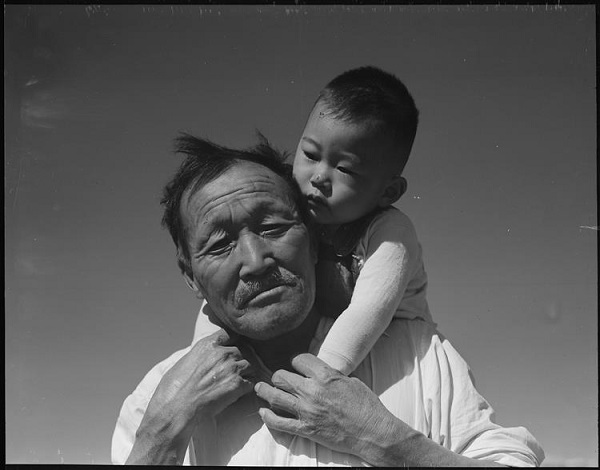

| 上の写真はドロシー・レンジ(Dorothea Lange)という女性写真家の作品です。日本人の祖父と孫なのですが、撮影されたのは1942年、撮影場所はカリフォルニア州にあった日系人収容所です。日米による戦争が始まってから半年後のことだった。 |

目次

1)スライドショー:AP通信に敬意を表して

2)メージャー元首相:米の孤立と世界の民主主義

3)英国人は「無神経」になっている?

4)再掲載・英国のユダヤ人

5)どうでも英和辞書

6)むささびの鳴き声

|

1)スライドショー: AP通信に敬意を表して

|

|

トランプ政権が最近、従来の「メキシコ湾」という呼称を「アメリカ湾」に変更したことで、これに従わない報道陣は、ホワイトハウス内の取材を制限、大統領専用機内の同行取材も認めない方針を示した。この件について、AP通信は2月11日、編集長のジュリー・ペイス(Julie Pace)の名前で次のような談話を発表しています。

- トランプ政権がジャーナリズムとしての独立性を固辞するAP通信を処罰しようとすることは警戒に値する。大統領執務室への我々の自由な出入りを制限することは、独立した国民によるニュースへのアクセスそのものを厳しく制限することに繋がるのみならずアメリカ合衆国憲法修正第1条にも違反する行為であると言えます。It is alarming that the Trump administration would punish AP for its independent journalism. Limiting our access to the Oval Office based on the content of AP’s speech not only severely impedes the public’s access to independent news, it plainly violates the First Amendment.

で、今号のむささびジャーナルは報道の自由のために戦うAP通信に敬意を表して、APのカメラマンが写したニュース写真を使ったスライドショーを作らせてもらいます。言うまでもなく、どの写真もトランプや「メキシコ湾」には何の関係もありません。 |

|

back to top |

2)メージャー元首相:米の孤立と世界の民主主義

|

|

2月16日付の英紙 Guardian のサイトに、

- Trump’s US isolationism threatens global democracy

という見出しの記事が出ています。「アメリカのトランプ政権による孤立主義は地球規模の民主主義を危機に晒している」というわけです」が、ちょっと変わっているのは、この記事がかつて(1990年11月28日 - 1997年5月2日)英国の首相をつとめたジョン・メージャー氏による寄稿という形式をとっていることで、政治的には労働党寄りの Guardian にこの人の名前で記事が掲載されることが珍しいと思うのですが、さらに変わっているのはこの記事が、同じ日にBBCラジオが放送したメージャーとのインタビュー番組を文字化したものであったことです。 |

|

Guardian にメージャーの名前で掲載された記事のポイントを紹介すると次のようになります。

- プーチンのロシアにおいては、彼と意見を異にする者は世の中から消えるか死ぬか、自国を出るか(可能性としては非常に低いが)モスクワにある建物から」身を投げるしかない。In Mr Putin's Russia, people who disagree with him disappear, or die, or

flee the country, or - on a statistically unlikely level - fall out of

high windows somewhere in Moscow.

- この18年間で民主主義はゆっくりとではあるが変化してきたと言えるのだ。醜いナショナリズムが成長してきているが、その殆どが偏狭な右翼主義によるものであり、時代が非常に不安定になりつつあると言えるだろう。There is no doubt in my mind that democracy has been in modest decline over the last 18 years. There is an ugly nationalism growing, mostly from the intolerant right… So it is a very unsettled time.

|

|

| ▼ここをクリックするとBBC Radio4でメージャーのインタビューを聴くことができますが、番組ではそれ以外のニュースも報道されているので、全体的にはかなり長いものになります。 |

|

back to top |

3)英国人は「無神経」になっている?

|

|

ちょっと古いけれど、1月14日付のThe Economistに

- Britain is becoming a well-mannered but deceitful society 英国は行儀がいいけれどウソが多い(deceitful)社会になりつつある

という見出しの記事が出ています。英国という国の性格(national character)を語っているもので、その理由は

- Technology and sloppy government are to blame ハイテクとごまかしの多い政府に責任がある

となっている。 |

|

記事がまず語っているのはイングランド南東部のWatfordという町にあるMoon Under Waterという名前のパブ。サッカー場が近くにあり、酒に酔った客同士の喧嘩が絶えない、典型的「飲み屋」だった。でもそれは数年前までの話で、最近では客同士の喧嘩やもめごとも少なくなり、店の雰囲気も変わってしまった。

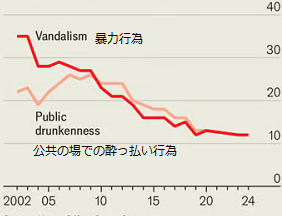

The Economistによると、このような変化が見られるのはここだけではない。内務省の統計を見ても20年前に比べると街頭における暴力行為や酔っ払いの数が明らかに減ってきている。その意味では社会全体の「行儀が良くなった:better behaved」とは言えるのですが、別の見方をすると、昔に比べると「不正直:dishonesty」な行為が普通のこととして受け入れられるようなものになってしまったとも言えるのだそうです。特に若い男性にこれが目立つのだとか。 |

|

英国には昔から政府主宰の「社会意識調査:British Social Attitudes Survey」というアンケート調査がある。最近のアンケートの一つに

- 失業者が500ポンド(10万円弱)の収入を得ながら税務署への申告を怠ったら、どう思うか?:what they would think if an unemployed person earned £500 and did not declare it to the benefits office.

というのがあった。その行為を「悪い:wrong」と考える英国人の割合は過去10年間で明らかに減っており、今では3000ポンドの申告漏れについても「平気: relaxed」という答えが増えているのだそうです。 |

|

|

back to top |

4)再掲載・英国のユダヤ人 |

|

|

| 今からほぼ20年前の2007年、英国では労働党が政権をとっていました。首相はゴードン・ブラウンだったのですが、そのブラウン政権を悩ませた問題の一つに政治献金にからむ「スキャンダル」があった。それを伝える「むささびジャーナル126号」によると、スキャンダルには3人の人間が絡んでいるのですが、その3人に共通していたのが、いずれも「ユダヤ人」であるということだった。 |

|

不動産会社を経営するDavid Abrahamsという人が、労働党に60万ポンド(約1億5000万円)の献金をしたのですが、その際、自分の名前を伏せて、別の人間の名前で献金したことが選挙法違反だというわけです。さらに労働党のJon

Mandelsohnという選挙資金担当者が、その献金の仕方が違法であることを知りながら金を受け取り、しかも黙っていたという責任を問われています。

政治献金にまつわる疑惑といえば、ブレアさんが首相であったころにビジネスマンのLord Levyという人物が、選挙資金を寄付したことの謝礼として、貴族院議員の資格を与えられたのではないかということが問題になった。結局、この人は罪にはならなかったのですが・・・。

Abrahams、Mandelsohn、Levyの3人に共通するのが、3人ともユダヤ人であるということで、メディアの中には、スキャンダルの背後には「ユダヤ人の陰謀」(Jewish conspiracy)があるのではないか、というニュアンスの記事を掲載するところが出てきている。 |

|

Jewish Chronicleというユダヤ人向けの新聞は、このスキャンダルによって「ユダヤ人叩き」が起こるのではないかと心配するコメントを載せています。例えばAndrew

Dismoreというユダヤ系国会議員は、

- 誰もがユダヤ人の利益との関連性やユダヤの陰謀の証拠を探し回っており、マスコミはそれを発見しようと、一枚一枚、石をはがすようなことをやっている(People

are looking for links to Jewish interests and evidence of a Jewish conspiracy.

The press are turning every stone to find one.)

として、「今回の献金問題も、ユダヤ人が絡んでいなければ、これほどの大々的な報道にはならなかったはずだ」(the case would have received such intensive coverage if it did not involve Jews)と言っている。

ではどのような報道を称して「ユダヤ人叩き」というのかというと、例えばDaily Telegraphのサイト(11月30日)は「本当の資金提供者を捜せ」(Hunt for the Real Donor)という見出しの記事とともに、Abrahams氏が、元駐英イスラエル大使と握手している写真を掲載している。記事ではこの元大使が、マネーロンダリングの疑いを持たれたこともある人物であり、現在は中東和平のための特使をつとめるブレア氏のアドバイザーにもなっていると紹介されている。

もっとそれらしいのは、The Independentが12月3日付けのサイトに掲載した寄稿文で、労働党イスラエル友の会(Labour Friends

of Israel: LFI)という組織によるロビー活動に触れて、この友の会の活動は「後ろ暗い(shadowy)」ところがあり、彼らの「舞台裏での影響力行使」(back-room

influence)は薄気味悪いとしています。この組織はイスラエル政府の意見を伝えるための組織であり、英国の中東政策を陰で形成するのに一役買っているとしている。ちなみに保守党にもConservative

Friends of Israelという「友の会」があるらしい。

- 今年(2007年)、イスラエルがレバノンを爆撃したときに、ブレア首相がイスラエル寄りの姿勢をとったのは、首相と「友の会」の特別な関係が理由の一つである(Tony

Blair's abject performance during the last Israeli assault on Lebanon was

partly the result of the special relationship he had with LFI)

とまで言っている。この筆者は「モーゼの怒りを買いたくはないが」(I have no wish to bring the wrath of Moses upon)とか「反ユダヤと非難されることを覚悟で言うと」(I can already hear the accusations of anti-Semitism)のように、如何にも「ユダヤの陰謀」をほのめかすようなトーンで記事を書いている。

|

|

政治献金スキャンダルにユダヤ人が絡んでいることについては、12月8日付けのThe Economistの政治コラムBagehotが「献金スキャンダルが語る英国のユダヤ人と移民たち」(What the funding scandal really tells us about Britain, its Jews and immigrants in general)という記事で取り上げて解説しています。

英国は対ユダヤ人の偏見も少なく、英国で暮らすユダヤ人たちは、ユダヤ人であることを隠す必要もなく、英国は最もユダヤ人でありやすい(one of the best places to be Jewish)であるとしながらも、彼らには英国社会に対する「漠然としてはいても強い感覚」(a vague but powerful sense)というものがあるとしています。すなわち:

- 英国には内輪の聖域、目に見えない主賓席のようなものがある。そこではうわべだけは歓迎されているように見えても、新参者は、生まれや出身階級が故に実際には歓迎されることがない。(there is somewhere an inner sanctum of Britishness, an elusive top table, to which, by reason of birth and class, the newcomer is not invited, ostensibly welcomed though he may be)

というわけです。 |

|

英国におけるユダヤ人の歴史ですが、BBCのサイトによると、最初に到着したのは11世紀の初め、1066年にウィリアム征服王(William the Conqueror)が,ヨーロッパ大陸からイングランドへやってきてここを制圧したときに、ユダヤ人を連れて来たことに端を発しているのだそうです。何故ユダヤ人を連れて来たのかというと、彼らが商人であり、銀行業に秀でていたということだった。当時のイングランドでは、キリスト教徒は利子を取って金を貸すことを禁止されていたのだそうです。

が、金儲けが上手であることがキリスト教徒たちのねたみを呼び、社会的な迫害にさらされるようになり、13世紀の終わりごろになって、当時のキングがユダヤ人追放を決めるに及んで、多数のユダヤ人が大陸へ脱出した。17世紀になって、清教徒革命の指導者であるオリバー・クロムウェルがユダヤ人の帰国を認めたことで、再びイングランドへやって来てユダヤ教を実践することを許された。英国最初のユダヤ教の集会所(シナゴーグ)が開設されたのが1656年のこと。昨年(2006年)、イングランド各地で「ユダヤ人の復帰350周年祝賀行事」が行われたのだそうです。 |

▼英国の有名人にはユダヤ人もいます。私でも聞いたことがある名前を挙げると、Benjamin Disraeliは、1874年に英国初のユダヤ人首相なった人ですね。 Lionel de Rothchildは、1847年にユダヤ人としては初めて国会議員に選ばれたのに、宣誓式でキリスト教との「連帯」を拒否したために国会には入れなかった。ロスチャイルド家は19世紀の初め、ナポレオン戦争の資金を提供した銀行家として有名です。 Yehudi Menuhinは最も有名なバイオリニストです。

▼となると知ってみたくなるのが、世界的に見た有名ユダヤ人ですね。Famous Jewsというサイトによると、心理学者のフロイド、相対性理論のアインシュタイン、哲学のカール・マルクス、スピノザ、革命家のトロツキー、原爆開発のロバート・オッペンハイマー、ワシントン・ポストの社主(だったと思う)キャサリン・グラハムなどときて、俳優のところを見たら、ケリー・グラント、ハリソン・フォード、ポール・ニューマン、ダスティン・ホフマンらの名前がありました。 |

|

|

| back to top |

5)どうでも英和辞書

|

tit-for-tat

仕返し |

2月10日付のBBCのサイトに

- China's tit-for-tat tariffs on US take effect

中国による "対米tit-for-tat関税" が効果を見せている…というわけですよね。2月4日、トランプ政権が行っている中国の対米輸出品に対する 10%の課税に対して「仕返し」の意味をこめてアメリカによる対中国輸出品に対する関税を課すると発表したというわけ。BBCの記事では、中国側の「返礼」が具体的に何を意味するのかがはっきりしないのですが…。

"tit-for-tat" という言葉をケンブリッジの辞書で調べると、次のように説明されている。

- actions done intentionally to punish other people because they have done

something unpleasant to you. 自分に対して不快なことを行った人物に対して、罰の意図をもって行う行動

というわけですが、ある人物の誕生日に友人の一人が誕生日カードを送らなかったのは、その人物の誕生日にカードを送らなかったことへの「仕返し」に違いない…と。"I

think it was tit for tat because I forgot her birthday last year..."

というわけです。言葉の起源はおそらく "this for that" なのでしょうね。 |

|

back to top

|

6)むささびの鳴き声

|

|

▼The Economistが発行するニュースレターには興味深い話題のものが多い。最近のニュースレターは、人類の歴史で権力者によって発禁処分とされた書物の代表的な例を紹介するものだった。例えば比較的最近の例としてサルマン・ラシュディという英国系インド人作家による『悪魔の詩:』(1988年9月)という小説は、イスラム教の預言者ムハンマドの生涯から着想を得て書かれており、イラン政府による国際的な発禁処分を受けた。

▼The Economistのニュースレターが挙げている発禁本の中には The Bible まである。聖書です。その中に入れられている "Song of Songs" という部分は、古くからイスラエルで歌われてきたものなのですが、とりようによっては「エロチック」と解釈される部分もある。で、2023年になって米国ユタ州のある町では住民からの訴えにより、この部分を掲載した聖書を公的な図書館に置くことを禁止したこともある。

▼この処置は法的には許されるけれど「やりすぎ」の声もある。さらには「ユタ州の子どもたちをポルノから守るもの」と前向きに評価する向きも。The Economistのニュースレターは聖書の中の "Leviticus 24: レビ記 第24章” に書かれている、神による戒めの言葉である “eye for eye, tooth for tooth”( 例に出しながら「禁止もやむを得ないのでは?」という言葉終わっている。 |

|

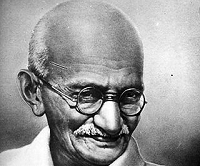

▼“eye for eye, tooth for tooth”...についてですが、The Economistの記事とは無関係に調べてみたら、インドの政治指導者であるマハトマ・ガンジーによる次の言葉が紹介されていました。

- “An eye for an eye makes the whole world blind.”「目には目をでは世界が盲目になるだけだ」

▼言えてるなぁ! |

back to top |

←前の号 次の号→ |