目次

1)スライドショー:"モノクロ" の世界

2)英仏人のトランプ、プーチン観

3)再掲載①:イヌの訓練に「命令」はムダ

4)再掲載➁:「異端」の意味

5)どうでも英和辞書

6)むささびの鳴き声

|

1)スライドショー: "モノクロ" の世界

|

|

3月9日付のBBCのサイトが "monochrome" というテーマで世界中の読者からの写真を掲載していました。むささびは、てっきり白黒写真の展示会のことかと思っていたし、実際そのような写真が多いのですが、いつもお世話になる

Cambridge の辞書によると "using only black, white, and grey, or using only one colour"

というのが「モノクロ」定義なのですね。"単色:only one colour" というのもありというわけです。

|

back to top |

2)英仏人のトランプ、プーチン観

|

|

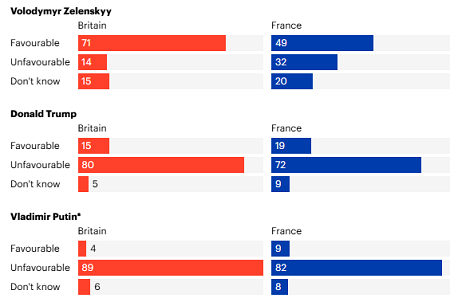

英国の世論調査機関、YouGovが英国人とフランス人を相手に最近話題のリーダーについてのアンケート調査を行っています。ウクライナのゼレンスキー、アメリカのトランプ、ロシアのプーチンに対するヨーロッパ人の好感度を調べているわけですが、ちょっと興味深いのは、ウクライナのゼレンスキーに対するフランス人の好感度が5割を切っているのに対して英国人のそれは7割を超えている。

トランプについては英仏人ともに評判が悪いけれど、あえて言えば英国人のトランプ観の方が厳しい。英国人のプーチン観もやたらと低いのですね。

|

三者の人気度

|

| |

back to top |

3)再掲載:イヌの訓練に「命令」はムダ

|

|

| むささび家にはワンちゃんが二人(二匹?)同居しています。いずれも間もなく15才にはなろうかという高齢者ですが、「マイペース」とはこういうことか、と思わせるような生活を送っています。で、2009年7月5日(むささびの誕生日)に発行した「むささびジャーナル166号」が犬人関係における命令と服従について英国の動物学者の見解を伝える短い記事を掲載しています。いわく「イヌの訓練に命令はムダ」…。 |

|

英国ブリストル大学の動物行動学の研究陣がおこなった調査によると、イヌの訓練のために「命令と服従」というやり方を採用するのは「効果がないだけでなく、イヌを攻撃的にするだけ」(ineffective and could actually increase dog aggression)であり、罰則ではなく褒めることを通じて訓練する方がはるかに効果的(far more effective to train dogs through reward rather than punishment)とのことであります。

Telegraph紙などの報道によると、英国のテレビ番組などでは、イヌとの付き合いについては「命令と服従が一番」というものが主流らしい。動物愛護団体に保護されている野良イヌたちを6か月にわたって観察・調査した、ブリストル大学のレイチェル・ケイシー(Rachel Casey=博士によると、

- 「イヌが常に群れ(人間も含む)を支配しようとしており、人間が主人だということを教えなければならない」という間違った前提に立っており、その思い込みが動物行動学を10年遅らせている。They claimed that each series “puts back animal behaviour by 10 years” because they are built on the false assumption that dogs are constantly trying to dominate the pack ? whether that be other animals or humans ? and must be put in their place.

とのことであります。

博士によると

- どのイヌも人間や他のイヌを支配したいという内的な欲求に基づいて行動するという盲目的な思い込みは、はっきり言ってバカバカしい。The blanket assumption that every dog is motivated by some innate desire to control people and other dogs is frankly ridiculous.

というわけで、大切なのは「首尾一貫していることと良い行いを褒めること(Being consistent and rewarding good behaviour)」 だそうです。 |

|

いまから約30年も前の英国で評判になったテレビ番組に "Training Dogs the Woodhouse Way(ウッドハウス流のイヌ訓練)" というのがあった。その番組のプレゼンターとして人気があったのがバーバラ・ウッドハウス(Barbara Woodhouseという女性。この人は「この世に"悪いイヌ"はいない。いるのは上下関係をはっきりさせる経験を欠いたオーナーだけ」という哲学の持ち主だった。つまり、人間がイヌよりも上だということを教え込むことが重要だというわけで、ブリストル大学の研究陣はその考え方が間違っていると主張しているわけです。

英国でイヌの愛護活動をやっている Dogs Trust という団体の獣医、クリス・ローレンス(Chris Laurence)も次のようにコメントしています。

- イヌに対してオーナーが群れの長だと教える技術は非生産的だ。イヌの行いがよくなることはない。内心びくびくしている怖がりのイヌや攻撃的で一緒にいるのが危険なイヌを増やすだけ。

Sadly, many techniques used to teach a dog that his owner is leader of

the pack is counter-productive: you won’t get a better behaved dog, but

you will either end up with a dog so fearful it has suppressed all its

natural behaviours, or one so aggressive it’s dangerous to be around.”

というわけです。

|

4)再掲載➁: 「異端」の意味 |

|

|

この記事は、麻生太郎氏が首相であったころに『フォーサイト』という時事問題誌に掲載されたものについて、「むささび」が紹介したものです。掲載されたのは<むささびの鳴き声>というコラムでした。 |

|

麻生首相が漢字の読み方を間違えたというので、いろいろ言われています。「頻繁(ひんぱん)」を「はんざつ」と読んだり、「未曾有(みぞう)」が「みぞゆう」になり、「踏襲(とうしゅう)」を「ふしゅう」とやってしまったり等々。フォーサイトという雑誌の2009年1月号に掲載された『異端妄説』というコラムも、そんな麻生さんを批判しているものの一つで、書き出しは次のようになっています。

- 内閣総理大臣が漢字を知らないということは、笑いごとで済むような話ではない。この国の日本語能力の低下の象徴であるとともに、国家指導者の人材がいかに不足しているかを如実に物語っている。

で、締めくくりは

- これからわが国の総理になろうという人物にはせめて漢字検定3級のテストぐらい受けてもらう必要がある。国語ができない国家運営の責任者の率いる日本など、国際社会でだれが信用するものか。

となっている。かんかんに怒っているわけであります。 |

|

むささびは「頻繁」とか「踏襲」ていどは読めるけれど、漢字検定3級(それってどんなものなのですか?)に受かる自信は全くない。自慢ではないけれど、妻の美耶子によると、私は「基本的な常識に欠ける」のであります。自分の常識度はともかく、美耶子さんは確かにいろいろ知っております。であるので、子供たちも「常識問題」については、母親を頼りにしていたのでございます。はっきり言って、その点は大いにコンプレックスを抱いて生きております、私は。

そのコンプレックス人間によりますと、麻生さんの間違いなどは「笑いごとで済むような話」なのでございます。『異端妄説』のコラムニストには、「なにをキャンキャン吠えてんのさ」と言いたい。私たちが麻生さんに期待するのは、この国から少しでも貧困や犯罪や差別をなくすことであり、漢字の読み書きではない。「踏襲」を「ふみおそい」と読んでも構いません。寒空に社宅を追い出されるような人をなくしてくれればよろしいのであります。 |

|

『異端妄説』が褒めている政治家に宮沢喜一さんがおります。筆者によると、宮沢さんは「総理としての実績はいまひとつだったが、教養の深さでは天下一品だった」のだそうです。漢学に詳しく、英語はペラペラで、ビル・クリントンもびっくりだったのだそうです。しかし教養が「天下一品」であったとしても「総理としての実績はいまひとつ」なのでは、しゃあないんじゃありませんか?(麻生さんのための注:天下一品は、"てんか・いっぴん"と読みます。"てんか・ひとしな"ではありません。食堂じゃないんだから)

それから「国語ができない国家運営の責任者」が率いる国は、国際社会で信用されないと言いますが、ブッシュさんは「子供」の複数形をchildrensとやったりしていた。彼が国際社会の信用を落とした(とされている)のは、英語の間違いが多かったからではないでしょう。イラク戦争が間違っていたからであり、国内的には金融危機を招来するような政策をやってしまったからでしょう。"childrens"とは関係ない。

ところで「異端妄説」というコラムの名前はどういう意味なのでしょうか?「異端」は「少数派」と似たような意味であろうし、「妄説」はYahoo!の辞書によると「根拠不明のでたらめな話」とか「取るに足らぬ話」となっています。つまり、今回のコラムも「取るに足らぬ話」として笑って無視すればいいのでしょう。それを鬼の首でも取ったようにキャンキャン言ってしまった私もお恥ずかしい・・・。ボクメンダイシモナイ(「面目次第もない」の反対)。 |

|

ただ、このコラムニストの言っていることは、とても「異端」とは思えない。私、何故か、コラムニストのような人たちは、まずは「異端」であるべきだと思っております。100人中・99人が「右」と言ったら「ひょっとして左なんじゃない?」とか言ってその場をしらけさせるような存在です。麻生さんの漢字力については、どの新聞も、どの雑誌も、どのテレビ番組も「みぞゆう」を取り上げて「首相たるもの、情けない!」と嘆いていたはずです。私の考えによると、「コラムニスト」といわれる人が(しかも匿名・ペンネームで)、そんなことをわざわざ取り上げて「笑いごっちゃない!」などと書くのは、勉強のできる沢山の"お利口さん"が、出来ないヤツ(少数)をよってたかって嘲笑しているようで、読んでいて不愉快であったわけでございます。この人、ひょっとして「異端」の意味を知らないんじゃないの?!

|

| back to top |

5)どうでも英和辞書

|

revoking: 取り消す |

最近のBBCのサイトに

- Trump revoking protections for Cubans, Haitians and other migrants

という見出しの記事が出ています。トランプ大統領が「キューバ、ハイチその他の国からの移民に対する保護を取り消す意向である」という意味ですよね。”revoke"

という言葉ですが、あちらの辞書には

- to say officially that an agreement, permission, a law, etc. is no longer

in effect:

という意味として説明されている。つまりそれまでは政府によって保障されていた合意とか許可事項が「法的:officially」に存在しなくなった、ということ。つまりキューバやハイチの出身者は間もなくアメリカに滞在することを許されなくなる、と。BBCの記事によると、バイデン政権では

CHNV(キューバ、ハイチ、ニカラグア、ベネズエラ)出身者に対しては、最長 2 年間米国での滞在が許される仕組みになっていた。それがトランプによって打ち切られることになったというわけです。 |

移民関係のお役所に張り出されたアメリカの地図を見ながら、

アメリカ国内における自分たちの地位について語り合う南米出身者たち。 |

|

6)むささびの鳴き声

|

|

▼久しぶりに北九州にある東八幡キリスト教会の奥田知志牧師が運営するサイトを訪ねてみると、『巻頭言』というエッセイ欄で「人はいつか変わる。変わらなくても人は生きる」という話題を語っていました。牧師が日ごろ関わるホームレス、困窮者、障害者のような人びとの「自立支援」について語っているのですが、教会が提供する様々な自立支援策に乗ってこない人びとも多い。

▼何故のってこないのか?と不思議に思い、牧師らが提供する「自立支援策」の選択肢が足りないのかも、と考えたりする。ただ牧師によると、困窮者が乗ってこないのは「人には時がある」からだ…ということになる。時がある?何のこっちゃ?

- 「時」は「時間」ではない。ギリシャ語ではそれを「カイロス」と「クロノス」いう別の言葉で表す。私は「カイロス」を「時」と、「クロノス」を「時間」と言っている。

▼牧師によると、現代人は「時」よりも「時間」に従って生活をしている。「何月、何日、何時、何分に予定が入っている」とか「次の電車は何分後に来る」とか…どれも「時間」の話である、と。困窮者の支援活動には、困窮者本人との話し合いの中で決められる「支援計画」というものがある。例えば「半年後に就労する」という具合です。

▼ただ(牧師によると)人間は「時間」だけで生きているわけではない。

- 人には「時」がある。「時」とは何か?生まれる時・死ぬ時・花が咲く時・散る時・創る時・壊れる時…こういう場面で使うのが「時」である。

▼牧師によると、「時」は「時間」と違って「その時」が来ないと分からない。人間は自分で定める「時間」を基に計画を立てることはできるけれど「時」を定めることはできない。人間は「時」を定めることはできない…どころか常に「時間と時の齟齬(食い違い)」の中に生きているというわけです。

▼自分のスケジュール帳に「X月X日 、病気になる」と書き込む人はいない。その「時」がいつになるのかが誰にも分からないから。にもかかわらず人間は「計画(時間)」を定めて日々を過ごす。人間の自立支援活動には、必ず「計画」が付き物ではあるけれど、人間が自ら決められるのは「時間」であって「時」ではない。

- このことを理解しないと計画通りいかないことを「相談員としての力量不足が原因」と自らを責めてみたり、「本人の努力が足りない」と相談者のせいにしたり。そういうこともあるかも知れないが、それだけではない。「時ではない」からだ。「立ち上がる時」、「生きようと思える時」。その「時」が来るまで待つしかない。

▼というのが牧師の読者(むささびも含めて)に対する結論です。 |

|

←前の号 次の号→ |