関東地方の9月は殆ど雨か曇りでした。驚きました。お日さまが見えない日が延々続いたのですから。かなり憂鬱な気分になるものであることも分かりました。もうそろそろ秋晴れが続いて欲しいのですが・・・。

|

目次

1)MJスライドショー:ドロシー・レンジの世界

2)ソシアル・メディアの女性いじめ

3)一党支配の英国政治

4)選挙区の境界線見直しで損する労働党

5)ジャーナリストは恵まれた階級?

6)EU離脱を促したメディア報道

7)どうでも英和辞書

8)むささびの鳴き声

|

1)MJスライド・ショー:ドロシー・レンジの世界

|

|

写真が好きな人ならドロシー・レンジ(Dorothea Lange)というアメリカの女性写真家の作品はご存じですよね。1895年、ニュージャージー州生まれ、1965年、70才で亡くなっています。写真家としての彼女の名前が歴史に刻まれているのは、1929年の大恐慌あたりからのアメリカの人びとの生活を克明に記録したドキュメンタリー・タッチの作品群のおかげです。ここに紹介する作品は1930年代のアメリカで職を求めて国内を転々とする労働者たちの姿です。ジョン・スタインベックの『怒りの葡萄』(The Grapes of Wrath)や『二十日鼠と人間』(Of Mice and Men)はちょうどこの時代のアメリカ、特にオクラホマ州やカリフォルニア州が舞台となっている。彼女は、第二次大戦中にアメリカ政府が日系アメリカ人を収容所に移住させるという政策をとったことに抗議して、これらの収容所における日系人の様子をカメラに収めた作品でも知られています。

彼女の父親がドイツ人だったということもあるせいか、ウィキペディアなどは彼女のことを「ドロシア・ランゲ」と呼んだりしているし、それが正解なのかもしれないけれど、むささびはなぜか「ドロシー・レンジ」と呼んでいます。その方が呼びやすいからなのですが、間違っているかもしれない。

|

back to top |

2)ソシアル・メディアの女性いじめ

|

|

かなり古いけれど、5月26日付のGuardianにインターネットのソシアル・メディアにおける女性を狙った侮辱的・差別的な言動を調査するための運動が英国で始まったという記事が出ています。運動を始めたのは労働・保守・自民の国会議員からなるReclaim the Internet(インターネットを取り戻そう)という超党派のグループで、これから公聴会を始めとする全国的な啓蒙活動を展開することになっています。

この記事の中で、DEMOSというthink-tankが行ったソシアル・メディアにおける女性への侮辱や差別(misogyny)の実態調査が紹介されている。今年の4月末から3週間にわたって英国内で使われているツイッターをモニター、“slut”

という言葉と “whore” という言葉(二つとも意味としては「売春婦」)がどの程度使われたかを調べたところ、これらの言葉を投げつけられた女性は約6500人、ツイート件数は1万件にのぼっている。同じ時期における国際的なツイッターを調べたところ3週間でツイート件数は約20万、ターゲットにされた人の数は約8万人となっている。この場合の「ターゲット」はすべて女性だろうと(むささびは)推測するのですが、DEMOSの調査によると、このような言葉を投げつけた人びとの半数が女性だったという結果も出ている。

DEMOSの調査によると、この種の差別的な書き込みのターゲットとなる女性としては、いわゆるセレブ(有名人)が最も多いのですが、最近非常に増えているのが教師を対象にしたものなのだそうです。約1300人の教師を対象に行った調査では、この種の侮辱的な書き込みを行うのは生徒や父兄であることが多い。ある男性教師の場合、Facebook上で父兄から「ぶん殴ってやる」と脅されたり、性的な傾向について侮辱を受けたりすることがあると言っている。Facebookの場合、その種のコメントに「いいね!」ボタンが押されたり、別の父兄からも「そうだ、そうだ」という類のメッセージ書き込まれたりして、いわばリンチのような状態になってしまう。この教師は警察に訴えるとともにソシアル・メディアの主宰者であるFacebookにも訴えたけれど、あまり意味のある対策は講じてくれなかったと文句を言っている。

この調査を行ったDEMOSの担当者は、インターネットのソシアル・メディアの世界では、これまでになかったような交流の輪が広がることは事実だが「人間はオンラインの世界では、オフラインの世界ほどには良き市民ではないこともあり得るということが分かる」(we

are frequently not as good citizens online as we are offline)と言っています。

▼いわゆるソシアル・メディアではないけれど、ドーン・フォスターという女性ジャーナリストが初めて新聞記事をオンライン版に載せたときの体験談をLondon Reviews of Booksのサイトで書いています。記事の内容は自分が自転車で町を走っているとほぼ必ずといっていいほど、男性から嫌がらせの言葉をかけられるという経験談だった。この記事に対する読者からの最初のコメントが

- 私がアンタを見かけたら、誰かに打ち殺されてしまえばいいと思うだろう。

If I ever see you in the street, I hope you get shot.

▼フォスターさんは、Guardianで読者からのオンラインのコメントを整理する仕事をしたことがあるのですが、その彼女によると、掲載されるコメントの中に読むに値するものはほぼゼロであるけれど、掲載されずにはねられるコメントのひどさ加減は「全くもって害毒としか言いようがない」(completely

toxic)ものだったそうです。来る日も来る日も数百人の常連が性差別・人種差別・同性愛差別のコメントを送ってくる。毎日そのようなコメントに接していると夜も眠れなくなるのだそうですね。彼女によると、その種のコメントを寄せてくるのは大体において男性だそうで、特に女性記者や黒人記者の書いたものに対するものが多いとのことであります。

|

|

back to top

|

3)一党支配の英国政治

|

|

9月24日、リバプールで開かれた労働党大会でジェレミー・コービン現党首の再選が決まりました。昨年秋の党首選挙で圧倒的な差で新党首に選ばれた(むささびジャーナル327号)コービン党首については、「鉄道の再国有化」とか「高所得者への増税」、「ISISと話し合いを」・・・という具合に考え方が「余りにも左派的」というわけで、特に労働党国会議員の間で評判が悪く、彼が組織した「影の内閣」からも辞任が相次いだりした。

今年の党大会ではオーエン・スミス(Owen Smith)という対抗馬が出馬して党首選挙が行われたのですが、地方の草の根党員の間におけるコービン人気は根強く、61.8%の得票で楽勝してしまった(昨年は53%)。票数でいうと31万票対20万票という差だった。

|

|

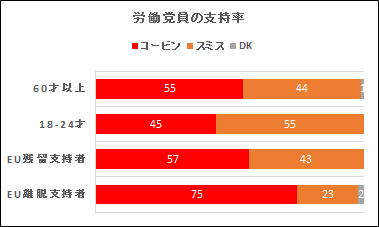

| コービンらの「左派グループ」に対する労働党員の間における支持層の内訳ですが、若い層の間では必ずしもコービンらが受けているわけではないのですね。さらに興味深いと思うのは、EU離脱を支持した人たちの間におけるコ-ビンへの支持率が極端に高いということです。その意味では、労働党左派グループの中に保守党右派に支持されている独立党に同情的な人たちが存在するということですからね。 |

この党首選挙の1週間前、9月17日付のThe Economistが社説で労働党の党首選について「一党体制の英国」(Britain’s one-party state)という記事を掲載しています。結論を一言でいうと

- 労働党の内部崩壊のおかげで英国には機能する野党が存在がしない状態になっている。それは多くの人たちが考えている以上に危険なことなのだ。

Labour’s implosion leaves Britain without a functioning opposition. That is more dangerous than many realise.

ということになります。

|

| 労働党左派グループに対する支持層ですが、労働党シンパのような人たちの間でも過半数には達していない。これが労働党支持者の世界を離れて「一般の世論」になると、若年層の間でもほぼ半数が「分からない」としている。明確な否定ではないけれど、積極的な支持でないことは明らかであるわけですね。 |

この社説はコービンが党首である労働党に極めて批判的なのですが、その最大の理由は、「資本主義打倒」(to overthrow capitalism)だの「一国主義的な核非武装」(unilaterally

forsake the country’s nuclear weapons)という言葉に代表されるように、彼の考え方が(The Economistの標準からすると)極左的(far

left)であることにある。30万~40万の労働党員は彼の思想に共鳴するかもしれないが、英国には4500万人の有権者がおり、その殆どが彼の思想には反対しているというわけです。労働党がこのような状態では、「保守党政権がこれからも長年にわたって、まともな野党にチャレンジされることなく続くことになる」のであり、英国にとっては決していいことではない(bad

news for Britain)。

- メキシコや日本の経験からしても、長期にわたってまともな野党勢力が存在しないと政府自体がダメになる。

Experience, from Mexico to Japan, suggests the long-term absence of serious political opposition leads to bad government.

というわけです。日本の政治はこんなところで反面教師的な存在として語られています。

英国の場合、これからEU離脱に向けて極めて複雑な交渉を行うことになる。そんなときに政府・与党のやることをきっちり監視する野党の存在は絶対に必要である。なのに労働党がこの有様では、その監視役を保守党内の「少数派」や貴族院(民主主義には程遠い存在)に頼らなければならない。そんなことでEUとまともな交渉など出来るのか?そもそもEU離脱という「悲劇的な決定」(calamitous decision)がなされるに至った背景にコービン党首の存在がある、とThe Economistは批判する。彼に離脱に反対する気がなかったようなものだということです。

まともな野党が存在しないことは、政府の国内政策についても好ましくない影響を与えている、と社説は主張します。例えば教育政策。メイ首相のグラマー・スクール復活構想は、ちょっと目には恵まれない階層の子弟に手を差し伸べたように見えるけれど、実はその反対という効果が考えられる。なのに野党である労働党からはまともな追及がなされていない。それもそのはずで、党の内輪もめのおかげで労働党の影の文部大臣が昨年以来3人も変わっている。これではまともな追及などできるはずがない。

労働党のガタガタ状態でもう一つ気になるのはスコットランドです。かつてはスコットランドは労働党の天下であったのですが、2014年の独立をめぐる国民投票あたりから民族党(SNP)の方が主導権を握るようになっている。コービン党首はSNPにおける主導権を労働党が取り戻すと言っているけれど、The

Economistによると、スコットランドにおける労働党支持者の間でもコービンの人気はよくない。となるとSNP主導のスコットランド独立機運が再び盛り上がる可能性がある。もともとスコットランドではEU離脱の評判が悪いので、「英国」(UK)が離脱するのなら、スコットランドはUKから独立してEUに加盟しようという意見が盛り上がるかもしれない。

で、これからの英国政治はどうなるのか?英国の選挙制度が、獲得票数をそのまま反映する比例代表制(proportional electoral system)だと、新しい小規模政党にも政権担当の可能性があるし、現在の労働党の穏健派(反コービン派)が党を抜けて新党結成ということもあり得るけれど、完全小選挙区制においてはそれが非常に難しい。となると当分は保守党の天下が続くことになる。The Economistは、トニー・ブレアとゴードン・ブラウンによる中道路線によって1997年から13年続いた労働党政権が行ったさまざまな社会改革(最低賃金制の導入や同性愛者の組合結成など)に言及、保守党に対抗する中道政党が出てこないかぎり、政治に対する国民の不満(disaffection)はますます大きくなるだけだと嘆いている。

▼コービン党首の左派路線では、労働党は万年野党に終わってしまう、それは英国にとって望ましいことではない・・・とThe Economistは主張しているのですが、ほぼ20年前に登場、2010年まで続いた、トニー・ブレア+ゴードン・ブラウンの労働党が望ましいと言っているのですよね。産業の国営化を否定した、あの右寄り労働党、「選挙に勝てる党」としての労働党に戻るということです。しかしいま思い返してみると、あの労働党って何だったんだろう?保守党と何がどう違ったのか?何も違わなかったのですよね。保守党と違っていればいいというわけではないけれど、あろうことかアメリカの共和党政権と一緒になってイラク戦争を遂行したりして・・・これではもう労働党ではない、と党員の多くが考えたということですよね。

▼もう一つ言えると思うのは、英国はもう「保守・労働」という二大政党の時代ではなくなったのかもしれないということですよね。終戦の年の1945年の選挙では、投票者の87.4%が労働党か保守党のどちらかに投票した。ほぼ9割です。昨年(2015年)の選挙はどうだったか?保守・労働あわせた得票率は67.3%です。20%も下がっている。その分だけ「その他」の政党に投票する人が増えたということです。それにプラスして完全小選挙区制の問題がある。政党の得票数が議席数に反映していない。昨年の選挙における保守党の得票率は36.9%だった。なのに議席数は全体の50.9%もある。反対に独立党は12.6%も獲得しているのに議席数はわずか1議席(0.15%)というぐあいです。二大政党の時代ではなくなったかもしれないというのは、アメリカにも当てはまるようですね。ギャラップ調査によると、アメリカの有権者の57%が第三の政党が必要だと考えている。

▼日本で小選挙区制が導入されたとき、これを推進した政治家たちが「政権交代が可能な二大政党制ができた」と喜んでいたのを思い出します。中にはこれに政治生命をかけているとまで言った人もいましたね。「二大政党制」というのは、あくまでも政治の「やり方」(how)の問題であって、政治の「中身」(what)の問題ではない。そのようなことに政治家としての「生命」をかけるのはどうかしている・・・とむささびは思いました。

|

|

back to top

|

4)選挙区の境界線見直しで損する労働党

|

|

9月17日付のThe Economistが、現在英国で進行中の選挙区に関する線引きの見直し(Boundary Review)について触れています。英国には "Parliamentary Constituencies Act "(議会選挙区法)というのがあるのですが、2011年にこれが改正された際にイングランド、スコットランド、ウェールズおよび北アイルランドの4つの選挙区境界線検討委員会(Boundary Commissions)が2018年9月までに見直し作業を終了することが決められた。

The Economistによると、今回の改正は1922年にアイルランドが英国から独立した際に行われた改正以来の大々的なものになるのだそうですが、最大のポイントは下院の定数を現在の650から600に減らすことにある。英国は一選挙区から議員一人という完全小選挙区制の国だから、議員数を減らすということは選挙区を減らすというのと同じことです。各境界線検討委員会が最近発表した途中報告によると、選挙区の数は次のように減らされることになる。

- イングランド:533⇒501選挙区

スコットランド:59⇒53選挙区

ウェールズ:40⇒29選挙区

北アイルランド:18⇒17選挙区

選挙区の多いイングランドの場合、選挙区によって有権者数にかなりのばらつき(3万8000人~9万人)がある。それを極力同じすることが求められている。どのように計算したのか分かりませんが、各選挙区の有権者数をなるべく同じに近いものにしようとすると、各選挙区の有権者数は「71,031人以上」、「78,507人以下」となるのだそうです。The

Economistの計算によると、それを前回(2015年)の選挙に当てはめると、おそらく労働党は24議席、自民党は4議席減らすことになり、保守党政権と野党との議席数の差は現在の16から36にまで増えるという数字が出ている。

またウェールズの場合、40ある議席が29にまで減るのだからかなりの減少です。それはとりも直さずウェールズにある選挙区の平均有権者数(約5万人)が「71,031人以上」という目安からすると少なすぎるということです。この境界線案がそのまま通ると、ウェールズで最も影響を受けるのは、40議席のうち25議席を占める労働党の議員ということになる。The Economistによると、有権者数が小さい選挙区になるほど労働党に勝ち目があるという傾向がある。労働党にとっては北イングランドも気になるところです。産業基盤の落ち込みもあって人口が減っており、その分だけ選挙区の数も少なくなる可能性が高いということです。

また下院議員の数を50人減らすと、年間で1360万ポンド(約18億円)のコスト削減に繋がるのだそうですが、もともと英国は議員数の多い国なのですよね。例えばフランスの場合、英国と人口は似たようなものなのに下院の議員数は577人であるし、アメリカは英国よりも5倍も人口が多いのに下院議員の数は435人、日本の衆議院は475人(小選挙区295人・比例代表180人)であることを考えると英国の650人は確かに多い。

▼「人口100万人あたりの国会議員数」ですが、英国は188か国中の90位、日本は168位です。英国の場合、下院議員の650人に貴族院の800人を加えた人数です。貴族院(House

of Lords)議員は選挙で選ばれるのではない。貴族院という制度については、別に詳しく紹介しなければいけませんね。中国の場合、人口が13億を超えますよね。それに対して議員数は約3000人いる。すごいのはグラフには入っていないインドですね。人口12億5000万に対して議員数はたったの786人、100万人につき0.63人!当然(?)188か国中の188位です。

▼100万人あたりの議員数が少なければ少ないほど、政治家なしでも収まっている国であるというのが「理屈」にはなりますよね。その意味ではインドがダントツです。最も議員数が多いのはイタリア半島にあるサンマリノという国で、人口が3万ちょっとなのに国会議員は60人もいる。となると100万人あたり約1900人という計算になります。

▼雑学ついでに、日本における都道府県議会議員の数ですが、有権者10万人あたりで一番多いのは鳥取県の7.42人、以下徳島、島根、高知、福井などが続く。いちばん少ないのは?東京で有権者10万人あたり1.16人となり、神奈川、大阪、埼玉、愛知などが続いているのだそうです。

|

|

back to top

|

5)ジャーナリストは恵まれた階級?

|

|

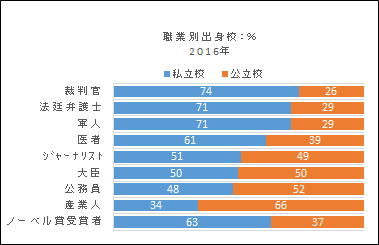

英国における社会的流動性や貧困問題に関する調査・研究を行っているサットン財団(Sutton Trust)が2016年初めに発表した "Leading People 2016" という調査は職業と学歴の関係について触れている。例えば裁判官の74%は私立学校(小学校と中学校)の出身で公立学校出身の26%を大きく引き離している。一方産業界では34%が私立、66%が公立出身となっている。職業の枠を外して英国の全人口で見ると、私立出身者と公立出身者の割合は7:93で、私立出身者は「ほんの一握り」しかいない。 |

|

Leading People 2016の調査の中にジャーナリズムという分野があるのですが、ここでは私立出身者が51%で公立出身者の49%をわずかに上回っている。ただ(くどいようですが)英国全体から見ると、私立出身は極めて数が少ないのだから、ジャーナリズムの世界の「ほぼ半々」というのは、割合から考えればメディアは私立学校出身者の世界、即ちかなり恵まれた家庭で育った人たちの世界、エリート層の世界ということになる。

|

|

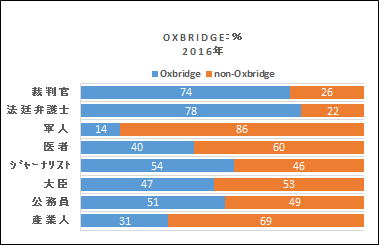

"Leading People 2016"にはもう一つ興味深い数字が含まれている。それは大卒者の中のオックスブリッジ卒業者とその他の大学卒(もしくは高卒)の割合です。裁判官、弁護士およびジャーナリズムの世界ではオックスブリッジが多いけれど、それ以外の分野では「その他の大学(もしくは高卒)」の方が多くなっている。

ということをアタマに置いて英国ジャーナリスト組合(Naional Union of Journalists: NUJ)のサイト(8月2日)に掲載されている "Journalism: still the preserve of the privileged"(ジャーナリズムは相変わらず恵まれた者の世界)という記事を読むと、いまの英国社会のある側面が見えてくる。即ち:

- 今では政府閣僚の間ではキャメロンの仲間であるイートン校出身者の数は減っているが、メディアの世界は相変わらず、私立校を出て、エリート大学へ通った恵まれた階層の人間の方が多い。

There are now fewer Etonians in the government since the purge of David Cameron's school chums from the Cabinet, but the media is still over-represented by people from privileged backgrounds who went to private schools and then on to elite universities.

ということです。

|

NUJによると、英国の新聞社が人材を求める場合、普通は「一流大学」(leading universities)の学生を狙うのですが、そのような大学の学生は「恵まれた階層」(advantaged backgrounds)であることが多い。例えばケンブリッジ大学の場合、2015年入学の学生のうち、「最も恵まれた階層」出身者が1260人だったのに対して、「最も恵まれない階層」(most disadvantaged neighbourhoods)の出身者はわずか65人だった。

さらにジャーナリズムの世界に入る若者の3分の1以上が大学院修了(Master's Degree)という学位を有しているのですが、この学位を獲得するためには7500~1万ポンドが必要とされており、普通の階層の若者にはかなりの負担を要求する額なのだそうです。要するに高所得者の子息でない限り、ジャーナリズムの世界に入るのは狭き門であるということです。それを反映してか、ロンドン市立大学(City University London)の調査では英国のジャーナリズム業界で仕事をする人の94%が白人であるという結果が出ている。2011年の国勢調査によると英国社会全体における白人の割合は87%だから、メディアの世界は実際の社会よりも白人が多いということになる。

|

|

ジャーナリスト組合によると、メディアの世界は、その低賃金体質によって恵まれない層の出身者にとってキャリアを積むことが難しい世界になっている。"Leading People 2016"という調査におけるメディアの部門については、ロイター・ジャーナリズム研究所(Reuters Institute for the Study of Journalism)という機関が協力しているのですが、700人のジャーナリストを対象に調査したところ、5人に一人の年収が19,200ポンド以下という数字が出ている。これは「最低賃金」(living wage)を下回る金額なのだそうです。さらに20代の半ばから後半という年齢のジャーナリストの年収は、ほとんどが29,000ポンドを下回っており、住宅の購入は極めて困難という収入になっている。これでは低所得者層出身者がメディア業界に身を置くことに躊躇するのも無理はないということです。

最後にジャーナリスト組合のミッシェル・スタニストリート(Michelle Stanistreet)専務理事のコメントを紹介しておきます。

- 近代的な民主主義国家にとって、あらゆる階層の国民を代表するメディアの存在は欠かせない。そこではメディアは恵まれた階層のための砦などではない。主要メディアの経営者たちが、これからも自分たちの世界以外の人材に目を向けようとしないのであれば、いずれは敗者になるだろう。

It is vital that a modern, democratic nation has a media that reflects all its citizens and is not a redoubt of the privileged classes. The management of the mainstream media is also the loser if it is not prepared to look for talent beyond a cohort of people who looks like itself.

|

▼むささびには、英国における「恵まれた(恵まれない)階層」というものについての実感がありません。そういうものはその国で生まれ育たないとピンとくるものではありませんよね。ただ、その種の区分けのようなものがあるということは、外国人として英国と接している中で垣間見ることはあるし、英国メディアでたびたび触れられるのでそれなりの認識はしているのですが・・・。そういう立場で考えると、英国の子供・若者が「私立学校」で教育を受けるということの特殊性は、日本などにはないものなのではないかと想像するわけです。日本にも「名家」とか「名門」と言われる家族や学校はあるけれど、英国に比べると社会的な存在感は薄いのでは?

▼その延長でいうと、英国における「オックスブリッジ」は、日本における「東大・京大」「早稲田・慶応」とは違うのではないかと(むささびは)想像しています。日本における「一流大学」の卒業者は「普通の人だけどアタマのいい人たち(試験でいい点がとれるという意味)」なのに対して、英国の「私立校⇒オックスブリッジ」の人たちは、「アタマがいい」のは当たり前で、自分たちは「普通」ではないと思っている。「エリート意識」というヤツですね。

▼エリート意識は必ずしも悪いことではないけれど、行き過ぎのダメさ加減というのはある。ジャーナリズムでいうと「高級紙」の世界です。読んでいて刺激を受ける記事が多いのは確かなのですが、鼻持ちならないような上から目線を感じることもある。The

Economistなどはその典型なのではないか?それと「エリート」が支える英国ジャーナリズムの強みだと思うのは、少数意見を吐く人間を大いに尊重するということ。これはジャーナリズムに限らず、社会全体に言えることかもしれない。 |

|

back to top

|

6)EU離脱を促したメディア報道

|

|

ジャーナリズム研究で知られる英国のロイター・ジャーナリズム研究所(Reuters Institute for the Study of Journalism:RISJ)のサイト(9月14日付)に、次のような見出しの記事が出ています。

|

|

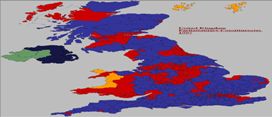

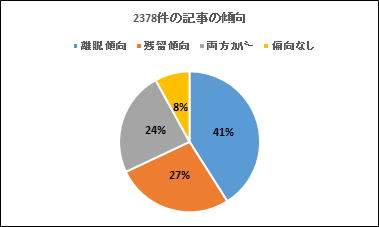

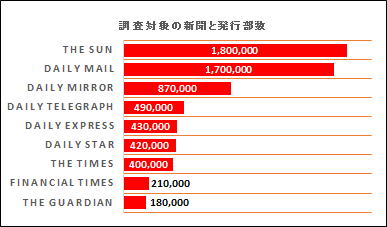

6月23日のEU離脱に関する国民投票に向けて賛成・反対両派による激しいキャンペーンが繰り広げられたわけですが、メディア報道に関する限り離脱志向のものが多かったということです。

|

| 調査対象になった全国紙9紙。このうち「残留」をはっきり主張したのは、Guardian、Financial Times、Daily Mirrorの3紙で残りはすべて「離脱」支持というニュアンスだった。Guardianと並んで残留派と言われたThe Independentがないのは紙媒体であることを止めてしまったからです。英国の場合、日本以上に紙媒体としての新聞の影が薄くなっているけれど、それでも高齢者の間では紙の新聞、特に大衆紙の存在感は大きい。The SunとDaily Mailの二大紙が「離脱」に回ったのは、世論形成という意味では大きかった。 |

|

この研究所では、投票日前の4か月間(2月20日~6月21日)にわたって毎週火曜日と土曜日の2回、ロンドンで発行されている全国紙9紙のロンドン版に掲載された国民投票関連の記事(2378本)を徹底分析した。この期間中はさまざまなアングルから英国とEUの関係を検討する記事が専門家や政治家の発言、あるいは「事実の報道」という形で読者に提供されたわけですが、その結果明らかになったのは、EU問題というよりキャンペーンをリードしている人たちの人格(パーソナリティ)が浮き彫りになるような報道が多かったということです。

- その意味において、例外はあるにせよ、メディア報道の多くが、すでに態度を決めている有権者たちの考えをさらに強化する役割を果たしはしたものの、考え方を決めていない有権者の参考になるような幅広い事実や質の高い情報提供は不足していた。

In that sense, in spite of some notable exceptions, the press was generally better at reinforcing the views of decided voters than in giving undecided voters, seeking broad facts and high-quality information, the evidence to make up their own minds.

要するに「離脱」、「残留」の両派ともに、あらかじめ自分たちの仲間だと分かっている層にのみ働きかけたキャンペーンであり、メディア報道もそれを反映したものが多かったということです。

記事のテーマとして最も触れられたのは「経済」(45%)で、次いで主権(25%)、移民・移動の自由(16%)、規則・規制(10%)、テロ・安全保障(4%)などとなっているのですが、記事の中で意見が紹介された人物で一番多かったのが「英国の政治家」(34%)、次いでそれぞれのグループの「活動家」(14%)、「専門家」(11%)、「一般人」(10%)などが続いている。政治家や活動家だけでほぼ半分を占めているのだから、如何に「客観的な見解」のようなものが少なかったかということが分かる。外国の政治家が5%ということは、この投票が英国だけの問題にはとどまらないものであるにも拘わらず、メディアはもっぱらこれを国内の問題として扱っていたということになる。さらに(日本との比較で)面白いと思うのは、「学者」のコメントが引用されたケースはわずか2%に過ぎなかったということ。しかも学者によるコメントの20%がパトリック・ミンフォードという「離脱派」の大学教授(カーディフ大学)によるものだった。

|

|

このレポートが最後に指摘しているのは、メディアに現れた両派の主張に見るトーン(ニュアンス)の違いです。「残留派」の主張はその多くが、英国経済に与える影響について語っていたのですが基調になっていたのが「離脱すると英国経済は壊滅する」というネガティブなトーンだったということ。それに対して「離脱派」のものは、EUや移民についての批判的なコメントを繰り返しながらも「離脱した暁にはこのような未来が待っている」という具合に未来に対する肯定的なコメントも語っていた。つまりEU残留を望むオピニオン・リーダーは、EU残留の肯定的な側面を語ることが少なかったということです。

▼このメディア分析でむささびが面白いと思ったのは、最後の部分、つまり両派の主張に見るトーンの違いというところだった。残留を主張する人たちが「離脱したらこんなに悪いことが起こりますよ」ということが多い割には「残留したらこんなにいいことがあります」という主張には消極的だったということです。「残留=現状維持」という側面は否定できないので、どうしても前向きとか未来志向というニュアンスは出しにくかったのだろうとは思うけれど・・・。

▼このことは日本における様々な意見の対立の場面にも当てはまると思います。例えば「原発反対」の議論は、どうしても「原発があるとこのような怖いことになりますよ、だから・・・」というハナシになりがちですよね。そうではなくて、(例えば)自然エネルギーによる生活の良さを語る姿勢が必要だということです。「戦争を止めよう」と叫ぶのと、「平和を作り出そう」と語ることの違いですね。

|

|

| back to top |

7) どうでも英和辞書

|

| A-Zの総合索引はこちら |

|

gerrymandering:意図的な選挙区境界線変更

4番目の記事で、現在英国で選挙区の境界線見直しが行われていることを紹介したけれど、委員会によって提案された線引き案について労働党のコービン党首が "It's a gerrymandering"と文句を言っているのだそうです。この案がそのまま適用されることになると、コービン党首の選挙区(ロンドンのIslington North)廃止され、隣の選挙区と合併することになるからです。もちろん境界線検討委員会がそんなことをやるわけがないけれど、結果としては自分に不利(あるいは他人に有利)になるような境界線変更のことを "gerrymandering" というのですね。

ネット情報によると、19世紀の初めに米国マサチューセッツの州知事でエルブリッジ・ゲリー(Elbridge Gerry)という人がいた。この人は「民主共和党」という政党に属していたのですが、1812年に知事としての自分の権限で州内の選挙区の境界線を自党に有利になるように書き換えてしまったのだそうです。その結果、区割りされた選挙区の形がサラマンダー(salamander)というトカゲの形に似ていたので、"Gerry+mander" という言葉が出来上がったというわけ。知事さんの名前にこだわると「ゲリーマンダリング」となるけれど、英国での発言は「ジェリーマンダリング」であるとのことです。

ただこの人は、1776年のアメリカ独立宣言の署名者の一人だったのだそうです。マサチューセッツ州知事(1810年~1812年)のあとは第4代大統領であるジェームズ・マディソンの副大統領に就任しています。

|

| back to top |

8) むささびの鳴き声

|

▼日本語のサイトに出ていたものの中からいくつか・・・。「弁護士/コラムニスト」という肩書を持つ高橋維新という人が『一人で全部を演じる「落語」は本当に面白いのか?』と問題提起(というほどすごいものではないかも)しています。落語というものは、一人の噺家が何人もの人物を演じる「独り芝居」ですよね。高橋さんは、複数の人物を上手に演じ分けることが出来る人が「名人」と呼ばれるのであろうと推測しながらも「落語という文化のあり方はさておき、『観客の理解』という点においては、確実に、登場人物一人一人の全てに、違う演者をあてがった方が分かりやすいのは確かである」と言っています。

▼この短いエッセイに対しては「何を言ってるのか分からない」、「落語を見たことないのかな?」、「ここまで腑に落ちた感のない文章も珍しい」などなど、殆ど否定的なコメントばかりが寄せられています。八つぁん、クマさん、ご隠居さんをそれぞれ違う演者がやる・・・これ、何十年も前には落語家同士の余興としてやっていませんでしたっけ?テレビでそれを見ながら子供心にも「どうしてつまらないんだろう?」と不思議に思ったことを記憶しています。本当につまらなかったのですよ。古今亭志ん生が演じた夫婦喧嘩の例をご記憶ですか?

|

夫:オレだから、てめえみたいな女でも飼ってやってるんだ、イヤならとっとと出て行きゃあがれ! |

| 妻:ああ、出て行くよ、その代わり返しやがれ、ひとのシャツ着てやがって |

| 夫:そういうてめえ、オレのサルマタ履いてるじゃねえか・・・ |

▼これを二人の演者(西田敏行と泉ピン子とか)がやると(おそらく)会場はシーンと静まり返るだけだと想像しますね。独り芝居に関する高橋維新さんの意見はともかく、むささびがつい気にしてしまうのは、彼のコメントの中の「 落語という文化のあり方はさておき」という部分ですね。落語を「古典芸能」というようなアカデミックな世界のものとして語る人が出てきたのはいつごろのことなのですかね。「文化のあり方」はともかく面白くなければつまらないよね、落語てえものは。むささびが中学生だか高校生だったころに林家三平というのが出て来て「三平です・・・どうもすいません」とやるのを聞いた時におなかを抱えて笑ってしまったのを鮮明に憶えているのですよ。なぜか何度聞いても可笑しかったのですね。不思議です。

▼はるか昔、英国人を対象に「英語落語の会」なるものをやったことがあります。「 どうもご隠居さん、こんちわ」、「 なんだ、八つぁんじゃないか、まあお上がり」という会話が "Helllo, Goinkyo-san, how are you?" "Oh, Hattsuan, come

in, come in!" となるわけですが、たったこれだけのことで、けっこう笑ってましたね、みなさん。このセリフを言うときの表情とか声の調子などもどこかユーモラスではあったのですが・・・。

▼英語で思い出したけれど、いまどきの中学生の英語の教科書では、日本人の名前を言うときにファミリーネーム⇒ファーストネームの順に言うのだそうですね。"My name is Harumi Jiro"であって "Jiro Harumi" ではないのだとか。最近読んだ本にそう書いてありました。本当ですか!?本当だとして、なぜそうなんですかね?まさかガイジンの名前もそうではないよね。 "Hello, I am Trump Donald!" とか。日本語では姓・名の順だから英語でも・・・ってこと?

▼昨日(土曜日)のTBS『報道特集』を見たら、アメリカ大統領選挙のテレビ討論会のことをやっていました。それによると、今年の選挙そのものが「政策争い」ではなくて、候補者の「性格争い」のようになっており、トランプのような「性格」がここまで受けてしまったについては、テレビによる報道の力が大きいというニュアンスのことを言っていました。英国におけるBREXITの勝利も、キャンペーンをリードしている人たちの人格(パーソナリティ)が浮き彫りになるような報道によるところが大きかった。事の本質ではなくて、テレビ・メディアが盛り上げる雰囲気とかフィーリングで物事が決まってしまう。英国のメイ首相が極秘にルパート・マードックと会っていたという報道があったけれど、英国でもアメリカでもこの人こそが諸悪の根源なのでは?

▼東京新聞はいい。アイデアが新鮮で若いのでありますよ。例えば【 特集・連載】というコーナーの中にある『 金曜日の声 官邸前』という連載モノ。毎週金曜日の夜に東京・永田町の首相官邸前で行われている反原発行動に集まった人たちによる文字通りの「ひと言コメント」なのですが、読むのにおそらく30秒もかからない。でも(ありきたりの言い方で情けないけれど)どれも「心がこもっている」のであります。このようなデモ活動を続ける人たちがいるということ自体が嬉しいし、それをこのような編集企画で取り上げる感覚にも脱帽です。

▼長々ダラダラ失礼しました。ことしはウチの柿の木に実が一つもならなかったので、つい・・・。お元気で!

|

|

| back to top |

| ←前の号 次の号→ |

|

| むささびへの伝言 |