2月も半ば過ぎです。次なるむささびをお送りするのはもう3月・・・!埼玉県に関する限り、風は冷たいのですが、陽だまりにいるとそこそこ暖かい。これまでのところ「冬なんて、あったんでしたっけ?」という感じです。あちらこちらで梅が咲いているのですが、どう考えてもいつもの年より早いのでありますよ。

|

目次

1)MJスライドショー:モノクロームの世界

2)「優勝劣敗」の犠牲者は

3)英国→欧州:半世紀前の姿勢

4)イングランドのナショナリズムの行方

5)どうでも英和辞書

6)むささびの鳴き声

|

|

|

2)「優勝劣敗」の犠牲者は・・・

|

|

ジャーナリストの金平茂紀さんが書いた

というタイトルのエッセイを読む機会がありました。これは昨年末に刊行された辺見庸氏の『月』という小説を読んだ金平さんの書評です。この作品は2016年7月に神奈川県相模原市で起きた津久井やまゆり園事件にヒントを得て書かれたものらしい。むささび自身は『月』を読んだことがないのですが、金平さんの書評が『月』という小説のことを語りながらも、あのような事件が起きてしまった現代の日本およびそこでマスメディア人として生きる自分について語るものである点に興味を持ったわけです。

|

|

「安楽死できる世界」

この事件そのものについてはむささびジャーナル(351号・388号)でも取り上げているので、ここで詳しく語ることは止めておきます。ただ金平さんのエッセイでは、この事件の被告である人間が犯行前に衆議院議長宛てに送りつけた手紙の一部が引用されています。そこからさらにむささびの独断と偏見で引用すると凶行の動機について被告は次のようなことを語っている。

- 障害者は人間としてではなく、動物として生活を過しております。

- 障害者は不幸を作ることしかできません。

- 障害者を殺すことは不幸を最大まで抑えることができます。

- 今こそ革命を行い、全人類の為に必要不可欠である辛い決断をする時だと考えます。日本国が大きな第一歩を踏み出すのです。

といった具合です。最後の「今こそ革命を・・・」の部分ですが、被告は自分の目標として、家庭内での生活や社会活動が難しい重複障害者については「保護者の同意を得て安楽死できる世界」を作ることであるとして、日本が世界に先駆けてそれを実践する国となるべきだと言っている。

|

|

「正しいことをやった・・・」

事件から2年半経ったいま、金平さんは「もっとも重要なことは、植松被告が今現在に至っても自分が起こしたことは基本的に間違っていなかったと確信していること」と書いています。さらにメディアの世界に身を置く人間として、この事件に対するメディアの姿勢について次のように書いています。

- マスメディア全体が、不可逆的な方向として、この大事件を忘れよう、遠ざけよう、なかったことにしよう、過去に押しやろうとでもいうような不可視の力が働いているように僕は感じた。

つまりあの事件を「特殊性格者による特殊犯罪」であって、懲悪ではあるけれど普通の人間には無関係な犯罪として扱おうという姿勢です。メディアによる報道の視点として「障害者に寄り添う」というものがあったかと思うと、再発防止のため措置入院制度の厳格化のような「管理者側の発想」に立つ報道もあった。さらにはこの犯罪をヒットラーのホロコーストとの関連で語ろうとする「専門家」もいたりする。しかし基本的には、この事件は「特異な人格の者が引き起こした特殊例外的な犯罪」であり、自分たち(メディア)が存在している世界とは無関係のこととして捉えているというわけです。

|

|

メディアの見て見ぬふり

金平さんはメディア人としてこれらの報道に接しながら「何か決定的なことが回避されている」という思いにとらわれる。この場合の「回避」は、別の言い方をすると「見て見ぬふりをする」ということだと思うけれど、

- 植松被告の主張するようなあられもない障害者観は、どこかこの日本という国で根をはってしまっている、あるいは共有化されてしまっているのではないか、と。

ということです。「障害者は不幸を作ることしかできない」という被告の発想は、実際にはいまの日本においても根付いてしまっているのではないか、ということです。

|

|

「優勝劣敗は社会の規準」

金平さんの書評の中に『月』という小説の一部分を抜き出して紹介する部分がある。津久井やまゆり園と同じような施設を舞台にして、実際の被告と同じような想いにとらわれて、障害者に対するテロ行為を実践しようとしている人間が「アホバカテレビ」、「底のあさい特集番組」、「底のあさいペラペラの良心」等々、今のマスメディアによって代表される常識のようなものをこき下ろした挙句に

という言葉を発する。その言葉について金平さんは「重く深く突き刺さってくる問いかけではないか」と言う。日本という国は、つい最近まで強制不妊手術を法で認めた「旧優生保護法」なるものが存在し、公的な機関で障害者雇用の実績が水増しされ、ホームレス襲撃などはニュースにもならない・・・金平さんに言わせると、これらは「みんなつながっている」というわけで、

- 僕らはしかし直視を避ける。それは自分たちのなかに同じ思想があるからではないのか。

と問いかけています。

|

▼金平さんは、メディアがこの事件を「特異な人格の者が引き起こした特殊例外的な犯罪」として扱おうとしていると言っているけれど、全く同じことをむささびジャーナル388号で紹介した北九州の牧師が言っています。その牧師は、現代の日本は「何も生産しない人間には存在価値がないという発想が生む圧力」によって、誰もが生き辛さを感じている社会であるとして、その意味では津久井やまゆり園事件の被告と自分は同じであることに気づくべきだとしている。そうすることで、「独りで生きることは出来ない」という人間の本質に踏み込んで考えないと、この事件は過去のこととして「スルーしてしまう」と言っている。

▼むささびにとっては、『月』という小説に出てくる男が放った「優勝劣敗が社会の規準になった」という言葉が痛烈です。「優勝劣敗」とは「優れた者が勝ち、劣っている者が負け」という意味ですよね。それが規準になったということは、強い者が勝ちという世の中になったという意味ですね。そのような世の中で生きていくためには、自分が強くなるか、強い者におとなしく従って生きるかしかない、弱い者は(やまゆり園事件の被告の言葉を借りるならば)「動物として生活を過す」しかない、あるいは安楽死か・・・。金平さんは「自分たちのなかに同じ思想がある」から、それを直視できないでいるのではないかと自問しています。

▼「優勝劣敗」という姿勢が大きな顔をしているのは日本だけではない。むささびの知る限りではBREXITの英国、トランプのアメリカも同じ病に罹ってしまっている。基本的に「自由競争」とか「小さな政府」のような発想が受けている社会です。そこでは人生とは「殺るか殺られるか」なのであり、殺られないためには相手を叩き続けること、止めると殺られる、だから常に強がっていなければならない、そのような価値観に支配されている社会では「役に立たない=存在価値がない」ということになる。「優勝劣敗」という思想の犠牲者は「弱い人間」だけではない。むしろ強がっている人間の方が、いつ殺られるかとビクビクしながら暮らすという意味では深刻な犠牲者であると言える。 |

|

back to top |

3)英国→欧州:半世紀前の姿勢

|

|

英国がEU離脱を決めた国民投票から約半年後の2016年12月11日にお送りしたむささびジャーナル360号に「戦後英国の対欧懐疑主義」という記事が載っています。英国のジャーナリスト、アンソニー・サンプソンが、1967年10月19日付のフランスの新聞、ル・モンドに寄稿した'Great

Britain commits itself to Europe'(英国はヨーロッパに深く関わる国となる)というタイトルのエッセイを紹介するものだった。寄稿から半世紀経った現在、英国はご存じのような状況にあるわけですが、サンプソンのエッセイのエッセンスだけもう一度紹介させてもらいたくなりました。サンプソン自身は2004年に亡くなっています。

アンソニー・サンプソン |

三つの円の中心

サンプソンによると、第二次大戦後、英国の指導者たちは、世界における自国の立ち位置は「お互いに接触し合っている三つの円の交差点」(centre of three intersecting circles)であると考えていた。その「三つの円」とはアメリカ、英連邦、ヨーロッパのことです。ウィンストン・チャーチルによると、英国はこの三つの円の中心で微妙なバランスをとることによって国際的な存在感を発揮できると考えており、その点では労働党とも意見が一致していた。サンプソン本人も含め、戦後の英国の学生たちは皆このような英国像・世界像を教えられたのだそうです。

3つの円のうち最も大きかったのはアメリカで、戦後の英国の国としてのプライドは「アメリカと最も密接な同盟関係にある国」という点にあった。英連邦との関わりについては前号(むささびジャーナル416号)に載せた『諸悪の根源は英国人の特権意識』という記事の中でも触れてありますが、「大英帝国華やかなりし時代への郷愁」もあったけれど、サンプソンによると「貧困国の発展を援助する」という理想主義にも支えられていた。

友だちであって恋人ではない?

三つの円のうち最も脆弱だったのがヨーロッパとの関係だった。1953年にフランスによって提唱された欧州防衛共同体(European Defence

Community)構想についてのチャーチル首相(当時)によるコメントが英国人の欧州観を表している。

- We are with them but not of them.

英国は彼ら(ヨーロッパ)とともにいるが、ヨーロッパではない。

|

ウィンストン・チャーチル:我々はヨロッパではない |

「英国とヨーロッパはお友だちであって恋人同士ではない」と言っているようなものです。なぜ英国はヨーロッパに対して「冷やか」だったのか?その理由の一つに戦後の自己イメージの違いがある、とサンプソンは言います。ナチズムやファシズムの跋扈を許し、自らを破滅に追い込んだとも言えるヨーロッパ大陸諸国には「過去との決別」という強烈な欲求があった。「何もかも忘れて新しく出直す」(a

desire to forget and start afresh)ことへの欲求です。サンプソンによると、英国にはそれが希薄だった。英国の場合、戦中・戦後において国内政治が安定していただけでなく、さまざまな古い体制(institutions)がそのまま生き残ったことで、ヨーロッパ大陸のような強い「過去との決別」願望は生まれなかった。そしてヨーロッパ大陸諸国が強く願った「団結したヨーロッパ」(a

united Europe)構想についても、英国の態度はどこか冷やかだった。

若者はアメリカへ

戦勝国の側にいた英国では戦前・戦中の「古い体制」がそのまま残ってしまった部分があり、それについて当時の英国の若者たちが反発して外国へ行くということはあったけれど、彼らの行先は圧倒的にアメリカであってヨーロッパではなかった。1964年当時の調査においてさえもフランスへ行ったことがある英国の若者はわずか6%、西ドイツへ行ったことがある者は3%しかいなかったし、同じ調査で英国を訪問したことがあるフランスの若者は1%しかいないという有様だった。

|

スエズ危機:アメリカが英国を見放すとき |

時代は変わる

しかし時代は、「三つの円の中心」という世界像を描いていた英国の政治エリートたちの想いを無視するかのように動いていきます。まず1956年、エジプトのナセル大統領がスエズ運河国有化を宣言する。1920年代からエジプトを間接支配していた英国はこれに反対してエジプトに軍事進攻までするのですが、同盟国だと信じていたアメリカがこれに反対、結局英国はエジプトからの撤退を余儀なくされる。

さらにスエズ危機の7年後に起こった「キューバ危機」は、世界が米ソという二大超大国によって命運を握られていることを明確に示した。また三つの円の一つであったはずの英連邦も1961年に南アが抜け、オーストラリアは対米接近の度合いを強めるなどしていた。要するに三つの円のうちの二つが英国との距離を取り始めていたということです。 |

シャルル・ドゴール:英国はアメリカお先棒担ぎだ |

3つ目の円であったヨーロッパでは、1957年に欧州経済共同体(EEC)が誕生していた。アメリカ、英連邦という2つの円から距離を置かれた英国の産業界にとってはEECへの加盟を通してその「共同市場」(Common

Market)へのアクセス確保は魅力だった。そして1961年と1963年の二度にわたってEECへの加盟申請に踏み切るのですが、フランスのドゴ-ル大統領によって拒否される。その理由は、英国がアメリカの欧州支配のお先棒担ぎをしているということだった。

島国では生きられない

結局、英国は二度目の加盟失敗の10年後(1973年)に加盟を果たすのですが、サンプソンによると、二度の加盟失敗の過程で英国の中で二つの大きな変化が起こりつつあった。一つは「島国として孤立政策を続けることは不可能な時代にきている」ということを英国人自身が認識したこと。ヨーロッパ諸国にとっては分かり切ったことであったけれど、そのような認識を持つのは英国人にとっては戦後初めてのことだった。

|

1973年、ついにECC加盟が実現 |

二つ目の変化は、加盟交渉を続ける中で、実は英国にも「親ヨーロッパ」の外交官、大蔵省官僚、産業人、ジャーナリストたちが多数存在することが分かったということで、彼らはいずれも、英国が将来においてヨーロッパの「共同体」構想に参加することになると確信していた。が、サンプソンによると、一つだけ問題があった。それは・・・

- どうすれば労働党の態度を変えることができるのか?

How could the Labour Party be converted?

ということだった。サンプソンの記事はここで終わっています。

|

▼つまり英国がEECに加盟したのは、あくまでもEECが提供する「共通市場」へのアクセスが欲しかっただけで、ヨーロッパ人たちがEECの先に見据えていた「団結するヨーロッパ」にはまるで関心がなかった。サンプソンによると、ヨーロッパの一部になることは英国人のプライドが許さなかった。ひょっとすると、英国人の心理は40年以上経っても大して変わっていないのかもしれない。

▼実はむささびにとって最も気になるのが、最後に書かれている「どうすれば労働党の態度を変えることができるのか」という個所であるわけです。1960年代の労働党はEECへの加盟には反対の立場をとっており、ゲイツケル党首などは「EECへの加盟は、独立国家としての英国1000年の歴史の終わりを意味する」とまで言っている。労働党は1975年に行われたEECへの加盟継続をめぐる国民投票でも反対を表明している。そして今年の国民投票では党の方針としては「EU残留」であったけれど、コービン党首がいまいち残留キャンペーンに熱心でなかったと批判されている。でも党員は圧倒的多数で「残留」を支持している。コービンは党内左派で1975年には残留継続に反対票を投じている。

▼反資本主義・反帝国主義を理念とする労働党という政党が、何故「一つのヨーロッパ」の動きに冷淡であるのか、どうもよく分からない。実は1981年になって労働党内の親ヨーロッパ派の人たちが独立して社会民主党(SDP)というの作り、アンソニー・サンプソンも同調するのですが、そのSDPも約5年続いただけで内部分裂してしまう。 |

|

|

back to top |

4)イングランド・ナショナリズムの行方

|

|

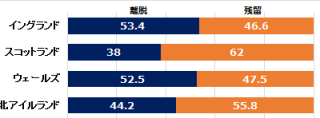

ちょっと古いけれど、2年前(2017年)の3月18日付のThe Observer紙に

- English nationalism is rising: but hard Brexit is not the way to assuage

it

- イングランドのナショナリズムが高まっている。が、ハードEU離脱ではそれを抑えることはできない

という見出しのエッセイが掲載されています。筆者はシェフィールド大学で政治学を教えるマイケル・ケニー(Michael Kenny)教授。このエッセイが掲載されたのが、2016年のEU離脱をめぐる国民投票から約9か月後のことである点にご注目を。エッセイには次のようなイントロがついている。

- 国としてのイングランドという新しい感覚が、昔ながらの「単一国家」の権力に立ち向かおうとしている。

The new sense of England as a nation harks back to the nostalgic power

of the unitary state.

この短いイントロの中に「国」を意味する言葉が二つ出てくる。"nation"と"state"です。二つの言葉の定

義という話を始めると訳が分からなくなるので、とりあえず

- Nation: 同じ言語や歴史、慣習などを共有している人間の集団

- State: 政治的な統一体

とでも言っておきます。このイントロによると、文化・歴史を共有している「イングランド」が、政治的な統一体と しての「イングランド」に立ち向かおうとしているというわけです(むささびの言うことが正しいという保障は全くないけれど、"nation"は日本でいうと「会津」とか「薩摩」のようなもので、"state"は東京を中心とする「日本」である、と考えているわけです)。

|

|

イングランドという「国」

英国という国(United Kingdom)はスコットランド、イングランド、ウェールズ、北アイルランドという4つの地域から成り立っているのですが、日本で言う北海道・本州・四国・九州というのとはだいぶ違う。日本の場合は、文字通り地理的な意味での4つの「地域」であるけれど、英国の場合はそれぞれが「国」(nation)であるということです。

今から約20年前の1999年にロンドンの中央政府が持っているさまざまな権限がスコットランド、ウェールズ、北アイルランドに作られた自治政府に移譲されるという大規模な地方分権が行われました。例えば教育、農業、環境保護などはそれぞれの自治議会で審議され、関連行政は自治政府の責任となったわけです。この分権をさらに推し進めて「自治政府」どころか英国からの「独立」を目指したのが、2014年にスコットランドで行われた国民投票だった(むささびジャーナル302号)。結果的には200万票対160万票で独立は否決されたのですが、あの際に話題になったのはスコットランドのナショナリズムです。このエッセイが語っているのはイングランドのナショナリズムです。

|

|

大都市周辺の不満層

1999年の地方分権のおかげでスコットランド、ウェールズ、北アイルランドには「自治政府」ができたのですが、イングランドにはそのようなものはできなかった。ロンドンにある政府も議会も「英国」のものであってイングランドのものではない。地方分権によって活気づくスコットランドなどを横目で見ながら「無視されている」という思いにさいなまれていたのがイングランドの「地方」だった。特にバーミンガム、マンチェスター、シェフィールドのような大都市周辺で暮らすイングランド人の間で自分たちが無視されているという不満が高まることになる。ケニー教授によると、それと同時に「イングランド」に対する一種の民族意識のようなものが下層階級の白人のみならず非白人の民族や若年層の間にも深く根付いていった。

|

|

イングランドのナショナリズムは、最初のうちはサッカーのワールドカップにおいてイングランドの国旗を打ち振る熱狂的イングランド・ファンによって象徴される文化的・感情的なものであったけれど、2000年あたりから政治の世界にも漏れ出すようになった。そういう雰囲気の中で2014年に行われたのがスコットランドの独立を問う国民投票だった。結果としては独立は見送られたけれど、イングランド人の間でスコットランドに対する反感が高まる結果となった。あの国民投票の翌年(2015年)行われた選挙では、この雰囲気を巧みに利用した保守党が「労働党が政権についたらロンドンの議会がスコットランド党(SNP)に取り込まれる」と訴えて単独過半数を手に入れた。独立に関する国民投票前のスコットランドでは労働党が最も大きな勢力を持っていた。

イングランド政府を作ろう

イングランド人の欲求不満を和らげる必要があると考えたのがキャメロン首相であり、彼を継いだティリザ・メイ首相だった。彼らのアタマには、このままでは自分たちが無視されていると考えるイングランド人の欲求不満を利用するUKIP(独立党)のような右翼勢力にイングランドが乗っ取られてしまうという危機感があった。この頃に行われた世論調査でも「怒れるイングランド人」の多くがUKIPの掲げるEU離脱を支持していた。

|

EUに関する国民投票

|

考えてみるとイングランド人たちは、過去何百年もの間、自分たちの国が地理的な意味での「イングランド」をはるかに超える存在であると教えられてきた。即ち大英帝国であり、英連邦であり、言語としての「英語圏」でありと言う具合です。これらはすべてイングランド人が成し遂げたものであり、英国(Britain)もまた然りというわけです。なのに、ここ何十年の動きを見ると、我がイングランドはますます小さくなり、忘れられた存在になりつつある、この際、イングランド人による自治政府(self-government)を作ろうではないか・・・という意識が強くなったとしても無理はないとも言える。

「保守党は、このような国のムードを正しく理解しているのか?」というのが、ケニー教授の問いかけです。移民の流入を減らそうという保守党の政策は、ちょっと目には時代のムードを正しく捉えているかのように見えるけれど、EUの関税同盟からも単一市場からも離脱しようとするBREXIT推進派の姿勢は、実はイングランド人が望んでいるものに沿っていないどころか、それに逆らうものなのではないか、というわけです。 |

|

ケニー教授に言わせると、EU離脱を叫ぶグループが掲げる「独立国家・英国」は、「単一国家」(unitary state)としてのイングランドに過ぎない。それは長い間、英国(United Kingdom)という集合体(ユニオン)を繋ぎとめてきた柔軟性と現実性に富んだ体制(statecraft)とは正反対のものだということになる。イングランド人の大多数は現在の英国(United Kingdom)の形を望んでおり、スコットランドにもその一部であって欲しいと望んでいる。ただイングランド人の考えも大いに反映した国であって欲しいということであり、現在はそのようになっていない、ということです。

「小さな政府」はそぐわない

もう一つイングランド人の感覚からずれる可能性がある(とケニー教授が考える)のは、1970年代末からこれまでのほぼ40年間にわたって英国を支配してきた「小さな政府」の発想です。ロンドンの金融業界を中心に推進されてきた「税金は低く、規制は少なく、自由貿易を推進するのが一番」という発想。そのような発想はグローバル化がもたらす変化の中で生まれる人びとの「不安感」をさらに深いものとすると同時に富、権力、機会のあらゆる面での不平等を深化させ、不平・不満・怒りなどの温床となる。

|

|

ケニー教授が望むのは、EUという市場(英国にとっての最大の輸出市場)へのアクセスを確保し、イングランド自体をフェアな社会とし、地方分権がさらに進んだ英国・・・これこそが、いわゆる「かつかつで生きている人びと」(JAMs)の支持を得るものとなるはずではあるけれど、

- 現在、政府が推進しようとしているBREXITがそれらをもたらすとはとても思えない。

But the kind of Brexit towards which the government is currently propelling the country looks increasingly unlikely to deliver on these ambitions.

と教授は訴えています。 |

▼2011年に英国で「貴方は自分を何人(なにじん)であると思っているか?」という問いに対するアンケート調査が行われたことがある。イングランド人の60.4%が「自分はイングランド人であり、それ以外ではない」と答えた。自分のことを「ブリティッシュであり、それ以外ではない」と答えた人は19.2%、「イングランド人であり、ブリティッシュでもある」と答えた人は9.1%だった。スコットランドとウェールズでも同じ調査が行われたのですが、似たような結果だった(むささびジャーナル295号)。つまり英国人はそれぞれの「国」(nation)への帰属意識が非常に高いということになる。むささびが半年ほど英国(イングランド)に滞在したときに鮮烈な印象として記憶に残っているのが、町でも家でもイングランドの旗が非常に目立つということだった。だからと言って、イングランド人が排他的愛国主義者というわけではない。

|

|

▼スコットランド、ウェールズ、北アイルランドにはそれぞれ「自治政府」があるのにイングランドにはない。もちろん「県議会」という意味での地方自治体はあるけれど、それならスコットランドやウェールズにだってある。要するにイングランドという「国」全体を治める政府がないということです。では作ればいいではないかとなるし、作ろうとしたことはあるし、今でもその動きはある。ただ・・・英国(UK)の中のイングランドと考えるとそれはため息が出るほどややこしいし難しい。英国全体の人口はざっと6500万なのですが、そのうち5600万がイングランドで暮らしている。このように極端に異なる人口の国と国を同じように扱うことは不可能です。ということは、イングランドをいくつかの地域に分け、それぞれがせめてスコットランドと似たような人口になるようにする・・・などということは考えるだけでため息が出る。 |

|

back to top |

5) どうでも英和辞書

|

| A-Zの総合索引はこちら |

|

tax return:納税申告

納税申告書を自分で書いたことあります?結構面倒ですよね。London Loves Business というサイトに、英国内の自営業者、約1000人を対象に納税申告の面倒くささを何かの譬えで表現する、アンケート調査を実施した結果を報告しています。「納税申告を書くくらいなら~する方ががマシ」という回答に見る自営業者の苦手意識調査というわけです。

- 5人に一人:見知らぬ人間100人を相手にスピーチをする方がマシ

- 5人に一人:一晩幽霊屋敷で過ごした方がマシ(a night in a haunted house)。

- 5人に一人:毒グモのタランチュラを1分間、手で持つ方がマシ(hold a tarantula for a minute)

- 7人に一人:エレベータに閉じ込められた方がマシ(get trapped in a lift)

- 8人に一人:飛行機から飛び降りた方がマシ(jump out of a plane)

記事によると、最近では領収書をスマホで撮影、納税時期になったら、それを自動的にカテゴリー分けするソフトを使えば書類だって簡単に出来てしまうのだそうであります。ホンマかいな!?

|

back to top |

6)むささびの鳴き声

|

▼2月15日付の朝日新聞のサイトに、JR東日本が羽田空港と東京駅を乗り換えなしで結ぶ路線を建設 する方針であるという記事が載っており、次のように書かれていました。

- 現在、東京駅から羽田空港までの所要時間は、浜松町駅で東京モノレールに乗り換えると約28分、品川駅で京浜急行に乗り換えると約33分かかるが、新ルートでは乗り換え無しで約18分となる構想だ。

▼他人のやることに重箱の隅をつつくようなケチをつけるのって楽しいよね。むささびは「約28分」、「約33分」、「約18分」という言葉が気になるわけってこと。「18分」に「約」を付けるとすると、それを付けない数字としては「18分35秒6」となるとでも言うわけ?この場合に「約」を付けるのは「10分」とか「15分」のように5分刻みの時間でいいんでないの?

▼おととい(だったと思う)の夕方、むささび宅に新聞の勧誘員が来ました。30才前後と思われる若い男の人だった。例によって「ウチはとらないよ」とにべもなく断ると、敵もさる者で「ひょっとしてXX新聞をとっているんですか?」と聞いてきたので「その新聞だけは間違ってもとることはないから安心しろ」と告げたら、何を勘違いしたのか勧誘に使うモノを次々と並べ始めたのです。最初はビニールの袋に入った洗剤を一つ、さらに二つ三つと追加、次にボール紙の箱に入った粉石鹸風のもの、さらには袋入りのお米まで並べて「ひと月だけでも」と言うので、「そんなものいくら並べたって取らないものは取らないの」と明言したら、無言で全部片づけて帰って行きました。

▼ひと月ほど前、ラジオを聴いていたら「韓国文学特集」というテーマでディスカッションをやっていた。知らなかったのですが、いま日本では「K文学」がブームなんだそうですね。昨年(2018年)12月に翻訳が出版された『82年生まれ、キム・ジヨン』(筑摩書房)という小説は、日本の若い女性の共感を呼び、「即重版」という人気なのだそうです。この小説を翻訳した斎藤真理子さんによると、韓国では「朝鮮戦争、南北分断、軍事独裁政権」などの苦しさかった時代を親や祖父母から伝え聞いて育っているので、若者世代も歴史的な経験の影響を受けている。「そうした重層的な社会の空気を吸って育ってきた民族ならではの、打たれ強い生命力を作品から感じるんですよね」と斎藤さんは言っている(anan News)。

▼むささび自身は一度も見たことがないのですが、ビデオ屋さんに行くと韓国の映画のDVDがわんさか並んでいますよね。(当たり前ですが)売れるから置いてあるのですよね。その一方で、新聞であれ、放送であれ、韓国からのニュースといえば「徴用工」「慰安婦」のように「韓国はけしからん」というものばかり。日本のメディアの韓国報道についてむささびは心底情けないと思います。国会の議長とかいう人が「天皇が謝れば慰安婦問題は片付く」とか言ったというハナシ、日本のメディアでその議長さんという人に直接インタビューでもしたところはあったんでしょうか?もっぱらシンゾーらの「けしからん、撤回しろ!」というコメントだけをマジメな顔して伝えている。ジャーナリズムの仕事は、何事も(特に自分たちの政権の言うことは)疑ってかかり、あらゆる側面から検討することだと思っていました。

▼いまのような状態では、日本人の多くが「韓国はけしからん」と思うようになっているはずですよね。それこそメディアがシンゾーのために作り上げた「世論」です。その方が自分たち(メディア)にとって得だから。そのような「けしからん国」と隣接しているのだから「国防軍」を持つのは当たり前だ、それなのに・それなのに日本の地方自治体ときたら自衛隊に対して何も協力しないではないか、こうなったら憲法を改正して・・・というような人物を持ち上げておいた方が自分たちにとって得だ、と考えている人たちがメディアの世界に存在する。もちろん何かの拍子にシンゾーがこけることはある。そのときは次の人のために世論を作り上げればいい。優勝劣敗の世界ではそれもしゃあない、と。あの新聞勧誘員には申し訳ないけれど、いまの状態では新聞にカネを払えという方が無理ってモノであります。

▼お元気で! |

|

back to top |

←前の号 次の号→ |

|