1)英国人は外へ出る

|

|

ある国から別の国へ移り住むということを意味する英単語にimmigrationというのとemigrationというのがありますよね。一つの国(例えば日本)を基点とすると、immigrationは外国人が日本に入ってくるほうで、emigrationは日本人が外国へ出ていくほうです。それが正しい言葉の使い方かどうか自信はないけれど、immigrationには「移民」、emigrationには「移住」という日本語を当てておきます。

むささびジャーナルでも何度か触れたけれど、現在の英国における深刻な問題の一つにimmigrationがあるけれど、9月8日付のThe Economistによると、最近の英国ではemigrationの数が増えているのだそうですね。つまり海外へ移住する英国人が増えているということですが、主なる理由は仕事だそうです。外国に職場を求めるということです。

英国政府は海外からの移民(immigrants)の数を2015年までに現在の約25万(年間)から10万人にまで減らそうという方針なのですが、The Economistによると、これは全くできっこない数字です。ただ移民が減る傾向にあることは確かなのだそうですね。今年(2012年)8月末の統計局の発表によると2011年の移民数は前年比3万6000人減の21万6000人となっている。外国人に与えられる労働ビザの発行件数は前年同期比で7%減、学生ビザにいたっては21%もダウンしているのだそうです。

では英国を出ていくemigrationの方はどうかというと、4年ほど前までは増える傾向にあった。これは、かつて仕事を求めて英国にやってきたEU域内からのimmigrants(特にポーランド系の人たち)が、経済状況を反映して、英国内での仕事が見つからなくなったので海外へ出ていくケースが増えたということを表していた。ただ英国を出ていく人数の最近のピークは2008年の427,000人で、2010年にはこれが339,000人にまで減少したという数字が出ています。つまり「移民」も減ったけれど「移住」も減った・・・人の出入りがかつてほどには盛んでなくなったということでもある。

が、最近になって英国人の海外移住の件数が増加しているのだそうです。2010年の海外移住者は136,000人だった。それが2011年には149,000人にまで増加している。今年(2012年)4月のYouGovの調査では42%が海外移住を真面目に考えてもいい(would seriously consider leaving)としており、実際に考慮中の6%と合わせるとほぼ半数の英国人が海外移住を人生の視野にいれていることになる。

世界銀行の推定(2010年)によると、海外で暮らす英国人は約450万人で先進国では最高の数だそうです。The Econimistは、英国人はもともと海外移住が好きな人たちであると言っている。第二世界大戦後にはオーストラリアやカナダへemigrateする人がたくさんいたし、1990年代には、ポンド高も手伝ってスペインやフランスに移住する人が増えた。後者はどちらかというと「優雅な暮らし」を求めての移住組です。

それが最近になって微妙に変化している。2006年の調べでは海外移住者の7%が年金受給年齢であったけれど、2010年ではこれが2%にまで減っている。むしろ仕事を求めて海外へ移住するケースが47%から57%へと増えている。それと学生で海外の大学へ行くケースも増えている。これは英国の大学が授業料を値上げしたりして英国の若者にも魅力がなくなっているということらしく、Student Roomというサイトによると、大学入学者の72%が海外留学を考えたと言っている。行き先はとしてはアメリカの大学の人気が高いのですが、EU域内の留学も増えているとのことです。

▼知らなかったけれど、「外へ出たがる」ことを英語ではhaving itchy feetというのですね。「じっとしていると足がムズムズしてくる」ということでしょうね。世銀によると、英国人は世界一のitchy

feetの持ち主であるとか。だから大英帝国なんてこと、やっちまったのかも?私が思うに、英国人の足がmost itchyなら、日本人のそれはleast

itchyです。日本人が200年もの間、しっかり鎖国をやっていたころ、英国人はせっせと外国へ行って、東インド会社なんかを作っていた。

|

|

| back to top |

2)多数意見は必ず誤る?

|

|

アイルランドの劇作家、ジョージ・バーナード=ショウの言葉に

- 少数意見もたまには正しいことがある。しかし多数意見は常に間違っている。

The minority is sometimes right; the majority always wrong.

というのがあります。多数意見はあてにならない、「常識を疑え」ということですよね。

Guardianのサイトを読んでいたら、アメリカのBarbara Leeという下院議員とのインタビュー記事が出ていました。この人は2001年9月、下院における「ブッシュ大統領に軍事力行使の権限を認める決議」(アフガニスタン爆撃を支持する決議)についての投票でただ一人反対票を投じたことで知られています。この決議は上院では98対0、下院では420対1で可決された。Barbara

Leeは421人の中のたった一人であったわけですが、決議がされたのが9月14日。あの9・11からわずか三日後のことで、アメリカ中が不安とリベンジ熱に満ち溢れていたのでしょう。Lee議員はバーナード=ショウのいわゆる「たまには正しいこともある」少数意見であったわけです。

決議案採決の日に行ったBarbara Leeの反対演説のテキストはここをクリック、動画はここをクリックするとそれぞれ見ることができますが、趣旨は「軍事力のを行使によって対米テロは防げない」「軍事力行使の結果としてさらに多くの人命が失われることを冷静に考えるべきだ」ということにあり、Lee議員は反対演説をしめくくるにあたって、ちょうど同じ日に行われた慰霊式で、ある牧師が言った

- As we act, let us not become the evil that we deplore.

行動するにあたって、自分たちが最も忌み嫌っているはずの悪に自分たちがならないようにしようではないか。

という言葉を紹介しています。相手が暴力できたからこちらも暴力で、というのは相手のレベルにまで自分を落とすことになるということで、前回紹介した「トニー・ブレアを裁判にかけよう」と呼びかけた南アの平和運動家も同じことを言っていました。ちなみにアフガニスタン爆撃決議案に賛成した「多数意見」の上院議員の中にはバラク・オバマも入っている。

Barbara Leeはまた、出口戦略(exit strategy)やはっきりした目的(focused target)を持たずに戦争に踏み込むことだけは避けなければならないとして「過去の過ちを繰り返してはならない」(We cannot repeat past mistakes)と強調しています。

1964年にベトナムのトンキン湾で起こった、北ベトナム軍がアメリカ海軍の駆逐艦に対して魚雷を発射した(とアメリカが主張する)事件をきっかけにリンドン・ジョンソン大統領に北ベトナム爆撃に関する権限を与えようという決議案が議会に提出され、下院では416対0、上院では88対2という圧倒的多数で可決されたことがあります。これがBarbara Leeが「繰り返してはならない」と強調する「過去の過ち」で、この決議案の採決がベトナム戦争の始まりと言ってもいいような出来事だった。アメリカが、ソ連と中国という共産主義大国が東南アジアを支配するという警戒心に取りつかれていた時代のハナシです。

ただその際にも上院でこの決議に反対した議員が二人だけいた。一人はアラスカ州選出の Ernest Gruening議員、もう一人はオレゴン州のWayne Morseという上院議員で、特に強硬に反対したのがWayne Morseで、反対意見の根拠は

- 宣戦布告もしていない戦場に若者たちを送り込んで死なせる権利はアメリカ政府にはない。

Our government has no right to send American boys to their death in any battlefield in the absence of a declaration of war.

というものだった。Morse議員は次のように反対演説を行っています。

- 我々が米国憲法を無視・曲解するという重大な過ちを犯してしまったということは歴史が証明するであろう。さらに次なる世紀(21世紀)において将来の世代は不安と大いなる失望感をもって、この議会を振り返ることになるであろう。議会はまさに歴史的な過ちを犯そうとしているのだ。

I believe that history will record that we have made a grave mistake in subverting and circumventing the Constitution of the United States - I believe that with the next century, future generations will look with dismay and great disappointment upon a Congress which is now about to make such a historic mistake.

Morse議員はまたCBSテレビのFace the Nationという番組で

- 私が理解できないのは、なぜ我々(アメリカ人)は自分たちが強いというだけの理由で、正義ではなく力を行使する権利を持っていると考えるのかということだ。東南アジアにおけるアメリカの政策はまさにそれなのだ。ロシアがやってもアメリカがやっても「不健全」であることに変わりはない。

I don't know why we think, just because we're mighty, that we have the right to try to substitute might for right. And that's the American policy in Southeast Asia -- just as unsound when we do it as when Russia does it.

と述べています。この発言は、アメリカがベトナムで「勝てるか勝てないか」(winnability)ではなく、「道義的に正しいかどうか」(morality)を問題にしたもので、当時の上院議員としては珍しいものであったそうです。なおMorse議員は1968年の上院議員選挙で敗れ、1974年に死去しています。

▼ベトナム戦争に反対したWayne Morse上院議員もアフガニスタン爆撃に反対したBarbara Lee下院議員も当時は超の字がつく「少数派」だった。しかしいまのアメリカ人で「ベトナム戦争は正しかった」と言う人はかなりの少数派だと思うし、アフガニスタン戦争についても現在では懐疑的な意見が多数になってしまった。バーナード=ショウの言葉どおりになっているわけですが、このケースにおける多数派の形成に大いなる力を発揮したのが、アメリカの主要メディアであったことは記憶しておいた方がいい。

▼Wayne Morseという政治家がベトナム戦争に反対するのに「勝てる・勝てない」という「技術論」「現実論」ではなく、「道徳的に正しいかどうか」を問題にしたという部分は、私もおぼえておきたいですね。人間の問題を考えるときに、人間とは何か(what

we are)と同時に「どうあるべきか」(how we ought to be)の問題も考える方が、人間を「静的」のみならず「動的」にも捉えることが可能だからです。現在だけではなく、未来もアタマに描くという意味でもある。

|

|

back to top

|

3)日本との「特別関係」を確立しよう

|

|

|

アメリカの外交関係のthink-tankであるEurasia Groupによると、「アメリカは日本をアジアにおける最良の同盟国として必要としている」(US needs Japan as its best ally in Asia)のだそうです。9月9日付のFinancial Timesのサイトにこの組織のIan Bremmer(会長)とDavid Gordon(調査部長)が共同で投稿しています。

第二次世界大戦以後、アメリカの外交にとって英国との「特別な関係」(special relationship)はきわめて重要な要素であり、現在でも地球規模の安全保障やヨーロッパにおける政治関係となると英国はアメリカにとってかけがえのない同盟国(indispensable

ally)であるには違いない。ただ世界のパワー関係がアジアにシフトしてきているのが最近の状況であり、アメリカは新しい世界秩序に即した「新たな特別関係」(new

special relationship)を必要としている。そして日本こそがそのかけがえのない同盟国であるべきなのだ、というのがイントロです。

アジアにおいては、国家資本主義の国、中国がアメリカにとっては商業の点でも地政学の点でも最大のチャレンジとなっているけれど、米中間の摩擦も見え隠れしている。そのようなアジアにおいては、中国が「腕力を発揮する」(flexes its muscles)中で、アメリカがアジア安定のためのパワーとして存在し続けることがアメリカ自身にとっての利益になる。そのためにアメリカが必要とするのは軍事的な手段であると同時に商業的な手段(commercial and military means)でもある。

- 簡単に言うと、アジアにおけるアメリカの戦略には経済的な手腕が要求されるということだ。そして日本はアジアでも最も裕福で教育水準が高く、技術力も最先端を行く国であり、経済的な手腕という意味ではアメリカよりも優れている。あるいは世界のどの国よりも優れているのである。

In short, US strategy in Asia demands economic statecraft. And Japan, Asia’s richest, best-educated and most technologically sophisticated country, does economic statecraft better than the US - or anyone else in the world, for that matter.

としてから、記事は戦後日本の「商業外交」(commercial diplomacy)の成功、その推進力となった経団連を中心とする民間企業の活躍や経済産業省の役割などに触れ「最近では韓国を新しい日本として語ることが流行っている」(It is in vogue to talk about South Korea as the new Japan)として、Toyotaにとって代わろうとしているHyundai、Sonyを追い越したSamsungなどの例を挙げています。

- しかしながら韓国はアメリカにとってアジアにおけるかけがえのない同盟国にはなり得ないだろう。韓国は(日本に比べれば)中国にさらされている割合がはるかに大きく、商業的には成功しているかもしれないが、地政学的な重要度という点では日本の比ではない。

But Seoul can’t be Washington’s indispensable ally in Asia. South Korea is much more exposed to China and, despite its commercial success, has only a fraction of Tokyo’s geopolitical heft.

インドはどうか?ここはアメリカの同盟国としての可能性は韓国以下といえる(even less likely)のだそうで、その理由として国内的な不安定要因が大きいし、まだ発展途上の国である上に、昔からアメリカに対する猜疑心が強いのでアメリカとの戦略関係を保持するのは限定的な範囲でさえ難しいとしている。

ではアメリカはどのようにして日本との新しい「特別な関係」を築くべきなのか?というわけで、ようやく出てくるのがTrans-Pacific Partnership(TPP:環太平洋戦略的経済連携協定)で、日本をこれに引き込むことがアメリカにとっては重要なステップとなると言います。このエッセイによると、TPPはアジアにおけるアメリカの商業的な意味での重要な足がかりになるものであり、これに日本が参加することで、中国が経済的な支配権を拡大しようとしているアジアに安定をもたらすもう一つの選択肢としての信頼性が加えられるであろうと言っている。

Eurasia Groupによると、現代は中国の国家資本主義が民主主義的資本主義に挑戦しようとしている時代であり、日本とアメリカの特別な関係は二国間だけでなく地球規模での同盟(経済版のNATOのようなもの)をも視野に入れたものであるべきであり、TPPはこれまで以上に幅広い日米二国関係の基礎ともなり得るものだと言います。

このエッセイは、日米の新しい「特別な関係」は、特に日本にとって容易なものではないだろうとしています。英米における「特別な関係」と同様、お互いが犠牲(sacrifices)と献身(engagement)を発揮する必要があるからです。しかし中国との距離的な近さや経済的な結びつきを考えると日米の特別な関係はアメリカのみならず日本にとっても極めて重要なものとなるだろうと言っている。

- 10年前、アメリカは日本に対して多くのことを要求し過ぎたし、反対に日本は何もやらなさ過ぎた。が、いまや中国の台頭が刺激になって、日米双方が必要とする特別な関係を結ぶべきときが来ていると言える。

Ten years ago, the US asked too much and Tokyo delivered too little; now, with a rising China as the impetus, it is time to seal the special relationship that both the US and Japan need.

というのがこのエッセイの結論です。

▼このエッセイは日本の国内政治について「日本では過去23年間で15人もの首相が誕生している」と言っておいて、次のように書いています。

- しかしながら現在の野田佳彦首相は日本の「何もやらない政治」を変えようと努力しており、それが将来についての楽観材料であると言える。

but recent efforts by Yoshihiko Noda, the current premier, to change the country’s “do nothing politics” provides ground for optimism.

▼英米のspecial relationshipについて最初に言及した政治家はウィンストン・チャーチル。1946年3月、米ミズリー州のWestminster

Collegeで行った演説の中で使われたものだそうです。この演説は戦後間もないヨーロッパには東と西を分断する「鉄のカーテン」しかれているということを語ったもので、別名

Iron Curtain speechとも呼ばれている。チャーチルは戦後の冷戦における英米関係を「特別な関係」と呼んだわけですが、この演説をしたときのチャーチルは野党(保守党)の党首であったのですね。 |

|

back to top

|

4)領土問題:浅井基文さんの視点

|

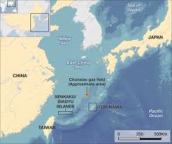

尖閣問題でネットをあたっていたら、元外交官で、昨年(2011年)の3月末まで広島市立大学広島平和研究所所長という仕事していた浅井基文さんの「21世紀の日本と国際社会」というブログにお目にかかりました。ここに掲載されているエッセイの中から「領土問題を考える視点」という記事を紹介します。と言っても外交のプロが書くものだけに、The

Economistも含めたメディアの記事よりも数倍(数十倍?)も長くて中身の濃いものなので、最初から最後までを要約してお伝えすることは難しい。興味のある方はここをクリックしてお読みいただくとして、私は、このエッセイの中でも第二次世界大戦が終わったときに結ばれたいくつかの条約と「尖閣」の関係に関する部分のみを紹介します。

尖閣・竹島・北方領土という日本が直面する「領土問題」を考えようとすると次の4つの条約のことを知る必要があります。すなわちカイロ宣言(1943年12月)、ヤルタ協定(1945年2月)、ポツダム宣言(1945年7月)、サンフランシスコ対日平和条約(1952年4月発効)です。

浅井さんによると、カイロ宣言では、「満洲、台湾及澎湖島ノ如キ日本国カ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国ニ返還スル」と定められており、ポツダム宣言では、カイロ宣言のこの規定を履行すべきであると定められている。日本が中国から奪った「満洲、台湾及澎湖島」は中華民国に返還すべしということですね。

一方、サンフランシスコ対日平和条約では、日本は「台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄」するとしています。

中国は、カイロ宣言にいわゆる「日本国カ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域」の中には釣魚島(尖閣諸島)が含まれるから中国に返還されると主張するのですが、日本は、サンフランシスコ条約で放棄した「台湾及び澎湖諸島」には、日本が無主先占で取得した、固有の領土である尖閣は含まれていないとする。「無主先占」というのは、国際法で使われる概念で、ウィキペディアによると、「いずれの国にも属していない無主の土地を、他の国家に先んじて支配を及ぼすことによって自国の領土とすること」なのだそうです。

要するに中国と日本は、違う条約を持ち出して領有権の主張合戦を繰り広げているわけで、浅井さんは「ここに尖閣(釣魚島)の領有権に関する主張の対立が生ずるわけだ」と解説しています。

- 日本と中国及びロシア(北方領土の場合)が依拠する条約が異なるので、それぞれの主張は平行線をたどり、決着がつかないということになる。

というわけです。なるほど。では、なぜお互いに違う条約を持ち出すのか?浅井さんの解説によると、「条約の法的効力は当事国だけに及び、非当事国には及ばないからだ」となります。最初に挙げた4つの条約の「当事国」を挙げると

- カイロ宣言:アメリカ、中国、英国、日本

- ポツダム宣言:アメリカ、中国、英国、日本

- ヤルタ協定(秘密協定):アメリカ、英国、ソ連

- サンフランシスコ平和条約:(主なる当事国)アメリカ、英国、日本

となる。4つの条約すべてに当事国となっているのはアメリカと英国です。

これらの条約に定められている「日本の領域」がお互いに矛盾がなければ問題はないけれど、浅井さんによると、サンフランシスコ平和条約は、ソ連と中国を抜きにしてアメリカの主導によって作成され、「(アメリカが)意図的に曖昧さを忍び込ませた」ために、「他の3条約との間で整合性がとれていない」のだそうで「そこにこそ、日本の領土問題が起こった根本原因がある」というのが浅井さんの指摘です。アメリカの曖昧さについては「むささびジャーナル248号」でもThe Economistの記事として紹介されていますが、カイロ宣言、ポツダム宣言、ヤルタ協定は1943年から45年にかけて締結されています。サンフランシスコ平和条約は1952年。この間にアメリカの中ソに対する考え方も政策も冷戦思考へと根本的に変わってしまった。そこに「整合性がとれていない」理由があるということです。

ところで、尖閣・竹島・北方領土について日本政府が使う言葉に「日本固有の領土」というのがありますよね。浅井さんによると、この「固有の領土」論は「国際的スタンダードとしては実はなんらの説得力をも持ち合わせていない」のだそうであります。ポツダム宣言の中に

- 日本国ノ主権ハ、本州、北海道、九州、四国、及吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ

- Japanese sovereignty shall be limited to the islands of Honshu, Hokkaido,

Kyushu, Shikoku and such minor islands as we determine.

という文言があるのだそうですね。普通の日本語に直すと

- 日本の主権は本州・北海道・九州・四国および我々が決める小さな島々に限定される。

となる。「我々」とはポツダム宣言を執行する側、すなわち連合国のことです。日本はこの宣言を受諾したのです。で、その「諸小島」(minor islands)に尖閣(あるいは竹島)が入るのかどうか?これは連合国が決めるのであって、日本が勝手に「固有の領土だ」と言っても通じない。もちろん中国だけが「ノー」と言っても通じない。中国だけが連合国ではない。そうなるとアメリカがどのような立場をとるかによって「事態は複雑化する」というわけで、

- 現在、日本の領土問題が紛糾しているのは、優れてアメリカの態度が曖昧を極めているからにほかならない。

と浅井さんは解説しています。このエッセイは尖閣以外に竹島と北方領土のことも検討しています。浅井さんによると、領土問題は「20世紀的国際権力政治の歴史的遺物」に他ならないのだそうで、21世紀の現在でもくすぶり続けるかもしれないが、

- 私たちに求められるのは、21世紀的視野のもとで、如何にして残り火が勢いを盛り返すことを未然に防止し、人類全体の平和と繁栄に資する方向での解決に導いていくかという健全な常識感覚である。

と言っている。これが浅井さんのメッセージのようです。

▼浅井さんのエッセイを読んで、私、かなり納得が行ってしまった。日本の主要メディアに接していると、あまりにも一方的に「中国が悪い」というメッセージだけを与えられているような気がして非常に気持ち悪かったわけです。中国がなぜ怒っているのかについてのきっちりした分析や背景説明が全くなされていなかったと思う。ひたすら「ごり押しの国」というイメージだけを与えられていたことに対する割り切れなさがあったけれど、このように解説されると「なるほど」と思ってしまったということであります。尖閣は日本の政府やメディアが言うほどには「固有の領土」(inherently Japanese territory)ではないということ。はっきり言って、中国側の言っていることにも一理はあるかもしれないということです。

|

|

back to top

|

|

5)こんなもののために戦争するんですか?

|

|

9月22日付のThe Economistが社説のトップで尖閣をめぐる日中関係について論じています。この号は表紙も尖閣の写真になっており

- Could China and Japan really go to war over these?

中国と日本はこんなものをめぐって本当に戦争までするのか?

というタイトルがついています。社説の書き出しは

- 島々を巡るケンカがアジアの平和と繁栄に深刻な脅威となっている。

The bickering over islands is a serious threat to the region’s peace and prosperity

となっています。

合理的に考えれば、ナショナリズムを刺激することは中国にとって損ということになると言いながらも、この社説は100年前のヨーロッパにおけるドイツ帝国の台頭を例に挙げて「自分たちの力が世界に認められていない」という当時のドイツ人が「非合理的な情熱」(irrational

passions)に駆られてナショナリズムに走ってしまったとして、これをいまの中国が置かれた状況にあてはめている。

- 中国は150年にもおよぶ屈辱(と中国人が見るもの)の後にようやく再台頭してきているが、周辺国の多くがそのことに不安を感じており、しかもそれらの国の多くがアメリカと同盟関係にある。そのような状況を考えると、単なる「岩の集まり」をめぐる紛争が「大公」の暗殺のような重大事にまで発展しかねないということは言える。

China is re-emerging after what it sees as 150 years of humiliation, surrounded by anxious neighbours, many of them allied to America. In that context, disputes about clumps of rock could become as significant as the assassination of an archduke.

ここでいう「大公の暗殺」というのは、第一次世界大戦の引き金となったオーストリア皇太子暗殺事件(1914年)のことを指しますが、要するに人間は経済的な合理主義だけでは考えられないようなことをするものだということです。

The Economistの社説によると、日本、ベトナム、フィリピンなどは、もし自分たちが譲歩したら中国がそれを弱さとみて次なる要求を突き付けてくるに違いないという恐れを抱いているし、中国は中国で、自分たちの言い分を通さなければアメリカやその他の国々は中国に対して何をやっても大丈夫だと思ってしまうだろうという恐怖感を持っている。そしてどのような小さな出来事も前例になるという危険性を伴っている。最近の世論調査によると、中国人の過半数が、これから数年以内に日中の軍事衝突が起きると思っているのだそうですが、The Economistは特に中国におけるナショナリズムの高揚を警戒しています。

で、The Economistの社説は「問題の中には一世代を経ないと解決を見いだせないというものもあるだろう」として、「アジアの政治家たちは、自分たちが醸成したナショナリズムという毒蛇の牙を抜く努力をしなければならない」としながらもアメリカが果たす役割について「中国が責任ある大国として台頭することを望んでいる」ということを中国側に分からせる努力をすることを主張している。例えば19世紀の英国がドイツに対してとったような包囲政策をアメリカが中国に対してとるということはないということを中国に分からせるということで、最近話題になっているアメリカによる中国のWTOになどは「中国の不安感を増大させるだけだ」と言っている。

The Economistは、「尖閣」程度の問題をアジア諸国が自分たちで処理できないとなると、もっとほんものの危機(例えば朝鮮半島や台湾海峡)に対してどのように対処するのかということについて疑問に思えてくるとして、当面の安全弁として三つのアイデアを提案しています。

一つにはちょとした「事故」が「危機」にエスカレートしてしまう可能性を極力小さなものにしておくこと。海上での衝突は、事故が起こった後に船舶がどう行動すべきか、何をするべきかということについて行動規範のようなものを予め作っておけば、比較的容易に緩和することができる。アジア諸国が常日頃からアジアにおける地域組織の中で一緒に仕事をしていれば、各国政府が緊急時に協力することは比較的容易なのであろう。が、アジアにおけるこのような組織はさしたる権限を与えられておらず影響力には限界がある。

二つめの安全弁は、領土問題に関する紛争について、偏見なしに棚上げする(to shelve disputes over sovereignty, without prejudice)ための新たな方法を模索することであると言います。中国の新しい主席に就任する習近平氏は「台湾問題」を棚上げした胡錦濤主席の成功例に学ぶべきであるし、尖閣諸島(台湾も領土権を主張している)については毛沢東も鄧小平も後代に解決を任せることにしたではないかというわけです。The Economistによると、尖閣諸島周辺の資源になんらかの価値があると思われる場合、棚上げ論は意味を持ってくる。軍事衝突があるかもしれないようなところに石油生産プラットフォームを設置するための投資をする企業はいない。中国の国営企業でさえもやらないだろうというわけで、領土権が棚上げされた暁には関係諸国による資源の共有を始めることが可能になるではないかというわけです。もっと望ましいのは尖閣諸島とその海域を海洋生物保護区であることを宣言することである、とThe Economistは主張しています。

とはいえ、いまの状況を考えるとアジアの国同士が協力することで、すべての問題が解決することはムリであろうというわけで、The Economistは三番目の安全対策として抑止力を構築しておくこと(to bolster deterrence)を挙げています。尖閣諸島に関するアメリカの姿勢は漠然とはしていない(unambiguous)とこの社説は強調しています。つまり

- アメリカは領土主権についてはいかなる立場もとらないが、尖閣諸島が日本によって管理されており、したがってその保護下にあるという姿勢である。

although it takes no position on sovereignty, they are administered by Japan and hence fall under its protection.

ということです。アメリカのこの姿勢は安定化には役立っている。なぜならアメリカは紛争のエスカレーションを抑止するために外交力を駆使するであろうし、中国は尖閣への軍事的侵入は不可能であることを承知している、とThe

Economistは考えているのですが、アジアの他の島々に対するオバマ氏の姿勢はいまいち不明確であるとも言っています。

いまから100年前のヨーロッパでは、平和とグローバル化に慣れきった指導者たちが、ナショナリストたちの火遊び許しても大きな火災にはならないだろうと思ってしまった。そのようなことを繰り返してはならず、そのために中国の果たす役割はアメリカのそれ以上に重要であろう(The role of China is even more central)として、The Economistの社説は次のように締めくくられています。

- この夏が過ぎた後、習近平氏と彼の隣人たちは、尖閣諸島がいかに大きな損害の原因になっているのかをきっちりと理解する必要がある。アジアは、浸食力の強い不信感の闇に逃げ込むことを避ける必要がある。中国は自分たちが平和裏に台頭するということ真摯に考えているということを示す必要があるが、そのためには不信感の闇からの脱出に主導的な役割を果たすことである。それこそが中国にとって最善の道なのである。

After this summer, Mr Xi and his neighbours need to grasp how much damage the islands are in fact causing. Asia needs to escape from a descent into corrosive mistrust. What better way for China to show that it is sincere about its peaceful rise than to take the lead?

▼9月22日付のThe Economistの表紙は「アジア版」の表紙で、ヨーロッパやアメリカ版は違うものかもしれません。が、私の知る限りでは記事の中身まで地域別のものを作ることはしないと思うので、「尖閣」が社説のトップ扱い(最も重大なニュース)になってしまったということです。あの破壊的フーリガン・デモの写真や映像が世界中に配布されてしまい、中国の政府や産業界にしてみれば大迷惑だったはずですね。英国に住む私の友人(アメリカ人)なども「中国はどうしようもないね」というメールを送ってきたりしています。

▼ただ、このThe Economistの社説が言っている「三つの安全弁」(three safeguards)の中の二番目に書かれていることには注目すべきではないかと思います。つまり「領土権をめぐる対立を棚上げする方法を見つける」(to rediscover ways to shelve disputes over sovereignty)ことが必要であり、「望ましいのは尖閣諸島とその海域を海洋生物保護区であることを宣言することだ」(to declare the islands and their waters a marine nature reserve)としている部分です。

▼素人の「素朴な疑問」」ですが、例えば中国側が「我々はこの海域を海洋生物保護区にするために自分たちの主張を棚上げする」と宣言した場合、日本はどうするのか?それでも「固有の領土」を言い張り続けるのか?あるいは「中国の言うことなどあてにならない」と主張するのか?日本がそのように振る舞い続けたとすると、アメリカや「国際世論」はどのように動くのか?孤立の道を歩むことになるのではありませんか?日本はベトナムやフィリピン、チベット、ウイグル自治区の人々と「反中国共同戦線」でも張るつもりなのでしょうか?反対に日本がそのような宣言をした場合、中国はどうするのでしょうか?相変わらずいまのような姿勢を取り続けるのでしょうか?いわゆる「弱みにつけこむ」という行動をとるのでしょうか?

|

|

back to top

|

6)どうでも英和辞書

|

A-Zの総合索引はこちら

|

inherent:固有の

外務省のホームページの中に尖閣問題に関するQ & Aというセクションがあります。そこでは冒頭から

と書かれており、英訳は

となっています。「固有の領土」は "inherent territory" とされているのですね。Cambridge Advanced Learner's Dictionaryを見ると、inherentは形容詞であり、

- existing as a natural or basic part of something(何かの自然もしくは基本的な部分として存在する)

と出ています。つまり外務省によると尖閣諸島は「自然もしくは基本的に日本の一部である」ということになる。

で、Google主宰の翻訳専門家のソシアル・ネットワークのサイトにアメリカ人と思われる人の書き込みがあって、北方領土や尖閣について「固有の領土」という日本語にinherentを使うのはおかしいと言っています。この人によると、inherentという形容詞は眼に見えないものを説明するのには使えるけれど、眼に見える具体的な所有物のようなものに使うのはおかしいのだそうです。

- Hardness is an inherent property of diamonds.(硬さはダイヤモンドに内在する性格だ)

というのはいいけれど「領土」とか「不動産」がどこ(だれ)に所属するかという意味では使えないと言っている。やや専門的な言語学のハナシのような気がしないでもないのですが、このアメリカ人の書き込みに対する反応の一つとして、英語の世界では形容詞や副詞は「必要な場合にのみ使うと考えておいた方がいい」というコメントが出ていました。形容するモノに対するインパクトが薄まってしまうのだそうです。この人によると「尖閣諸島は日本の領土だ」と言いたいのであれば単純に

- The Senkaku Islands are Japanese territory.

と言った方が

- The Senkaku Islands are clearly, obviously, a completely and totally integral

part of Japanese sovereign territory.

- 尖閣諸島は明らかに、明白に、完全に、全面的に欠かすことのできない日本の主権がおよんでいる領土である。

のように形容詞や副詞をダラダラ並べるよりははるかにインパクトが強いと言っています。これはちょっと極端な例ですが、余計な形容詞・副詞の類を使うと、主張に自信がないと受け取られるということで、inherentなどと言わない方が、inherentのように響くということです。

外交だの領土問題だのということはよく分からないけれど、日常レベルの言葉づかいの問題としては当たっている。だとすると外務省のHPにある英訳はあまりうまくないってことになります。"no

doubt", "clearly", "inherent"...くどいんだよな!

ところで、ご存じのとおりフィリピンも中国との間で領土問題を抱えていますよね。知らなかったのですが、AFP通信(9月5日)によると中国の国営テレビのニュースキャスターが

- We all know that the Philippines is China's inherent territory and the Philippines belongs to Chinese sovereignty, this is an indisputable

fact...

フィリピンが中国固有の領土であることは周知のことであり、フィリピンは中国の主権に所属する。このことは争う余地のない事実です。

と発言したらしいですね。もちろんこれはAFPの英語版に出ていたもので、実際には中国語で発言されたのですが・・・。中国語がお分かりの方はここをクリックするとこのニュース番組の動画が出ています。

AFPの記事によると、このキャスター(女性)が言いたかったのはHuangyanという島々(フィリピンではScarborough

Shoalと呼ばれている)のことらしい。国営テレビの担当者はAFPからの問い合わせにも一切ノーコメントで、フィリピン政府に謝罪したかどうかも分からないのだそうです。この部分は国営テレビのサイトからは削除されたのだそうですが、時すでに遅しという感じで、"China

TV", "Philippines", "Chinese territory"などのキーワードで検索すると、わんさか出ております。

|

back to top

|

7)むささびの鳴き声

|

▼古いハナシですが、9月14日の新聞のサイトを見ていたら、中国の船が尖閣付近で日本の領海に入ったことについて、石原・東京都知事が「かつてはいろんな教養や文化を持ち、孔子や孟子など日本に価値体系を教えるような先人がいた」と言ったうえで

- それをまったく喪失し、中国共産党の教導の下にああいうことを起こして平然としている国家は信じられないし、軽蔑する。

-

- と非難した、と伝えていました。

▼むささびが何を言っても体制には何の影響もないし、私は埼玉県民だから、都知事にも何の関係もないけれど、いちおう言っておくと、この人を知事として選んだ東京都民の集団責任は本当に大きい。「あちら」がどのような行動をとろうと、こちらは礼儀を守るべきなのに、そのような自尊心・自律心はこの人にはない。この人が誰を「軽蔑」しようが勝手であるけれど、都知事という立場を利用した、この人の個人的な感情の発露のおかげで身のすくむような想いをしている在日中国人だっている。自分の国を軽蔑すると言われているのですよ。全くひどいハナシです。そんな人が首都の知事を務めているというのだから、日本人として情けなくて恥ずかしい。

▼現在の尖閣騒ぎも、もとはといえば、この人が「東京都が買う」などと言い始めたことに端を発しているのですからね。いまの日本にとっては原発も危険であるけれど、危険度という意味ではこの人の方がよほどタチが悪い。沖縄の琉球新報は、この人の尖閣訪問について、平和的な解決の妨げになるという趣旨の社説を掲載しています。沖縄の人たちにしてみれば、東京人が選んだ知事のおかげで沖縄が混乱の先端に位置する状態にされている。いい迷惑でしょうね。

▼これはメディアでも言及されていることですが、いまから34年前の1978年10月25日、来日していた中国の鄧小平副首相が日本記者クラブで記者会見を行っており、尖閣問題について語っています。ここをクリックすると、文字で読むことができますが、さわりだけ紹介すると、副首相は次のように述べています。

- 尖閣列島は、我々は釣魚諸島と言います。だから名前も呼び方も違っております。だから、確かにこの点については、双方に食い違った見方があります。中日国交正常化の際も、双方はこの問題に触れないということを約束しました。今回、中日平和友好条約を交渉した際もやはり同じく、この問題に触れないということで一致しました。中国人の知恵からして、こういう方法しか考え出せません。

▼「この問題に触れない」ということには日本側も賛成したのですよね。それを東京都知事という、何の関係もない人が出てきて勝手に触れてしまったのですよね。迷惑もいいとこ。

▼このむささびの2番目の記事にある「多数意見は常に間違っている」というバーナード=ショウの言葉ですが、言うまでもなくどの意見も、少数派だから正しくて、多数派だから誤っているということはない。ただ自分は間違っていないと思っているけれど、周囲を見るとみんなが自分とは違うことを言っている・・・そういう状態の不安から逃れたくて口をつぐんでしまうということは往々にしてある。いわゆる「空気を読む」というのはそういうことを言うのですよね。原子力ムラなる人々がこれをやったお陰で福島の事故が起こった。そして尖閣をめぐる「多数」と「少数」・・・そんなときに稀代のへそ曲がり、バーナード=ショウの言葉は力になるような気がしません?

▼先日、今年初めてプロ野球を見てきました。所沢のライオンズ球場です。内野自由席で2500円。面白くもなんともない試合だったのですが、私のような超老人の野球ファンにはあの応援団というのが本当に邪魔ですね。うるさくて興ざめもおびただしい。かなりお年の女性ファンが多いのには驚きました。

▼今回も長々とお付き合いをいただきありがとうございました。 |

back to top

|

|

|

![]()