| まだ6月の半ばだというのに、埼玉県は「暑中お見舞い」のカードでも送りたくなる気候であります。いまから熱中症にびくびくしています。上の写真、40年以上も前のニューヨークの夏の風景ですが、右の男3人のうちアタイは一番手前のハゲ野郎の表情がいちばんいいと思うのさ。口をあんぐりあけて、「わっ、いいなあ!うちのカカアとは大違いだ」という雰囲気が出ている。ちょっとオッサン、熱中症に気をつけた方がいいと思うよ、アンタのアタマじゃ危ない・・・。 |

目次

1)携帯は学力向上には有害?

2)医療の民主化とクラウドソーシング

3)悲劇を生んだデンマークの「社会実験」

4)選挙投票権を16才に?

5)ビン・ラディン殺害:「狂喜乱舞」の裏側で

6)どうでも英和辞書

7)むささびの鳴き声

|

1)携帯電話は学力向上には有害?

|

|

英国のティーンエイジャーの間における携帯電話の普及率は9割を超えるのだそうですが、5月17日付のBBCのサイトによると、学校における携帯の使用を禁止すると子供たちの学力が6%伸びるという調査結果がでたのだそうですね。調査したのはロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)の二人の研究者で、英国における4つの大都市(ロンドン、バーミンガム、マンチェスター、レスター)にある中学校を舞台に調査したところ

ことが明らかになったとのことであります。

携帯電話の禁止によって特に目立つのは、成績不振者や低所得者層の子供たちの成績の向上だそうで、数字で表すならば、一週間に1時間学業時間を増やしたのと同じ効果が現れたのだとか。

LSEの報告書でも触れられているけれど、学校における携帯電話所持については国によって規制も実にさまざまなのですね。完全禁止の国もあれば、これを授業で使ったりしているところもある。英国の学校では8年前から教師が自らの判断で子供たちの持ち物を没収することができるようになっているけれど、携帯電話の所持については各学校の判断に任されている。

LSEの報告書が触れていることの一つにニューヨーク市の例がある。ここでは今年(2015年)の3月に、それまで10年間続いた一部の学校における携帯所持の禁止が廃止されたのだそうです。携帯電話所持の自由化方針を打ち出したニューヨ-ク市長はその理由として「不平等をなくすため」(it

would reduce inequality)ということを挙げているのですが、これは説明の必要がある。

ニューヨークでは市内の学校における暴力犯罪の防止対策の一環として、犯罪多発エリアにおける学校は、金属探知機が設置されるなどして特殊扱いされている。これらの学校ではまた防犯という意図もあって携帯電話やi-Padの類の学校内における所持が全面的に禁止されていた。そうなると、市内における公立学校なのに場所によって携帯の所持が禁止されている学校とそうでない学校があるということになる。それでは不公平だというわけで、全部自由にしてしまったということです。

確かに携帯所持の自由化によって、学校間の「不平等」はなくなったかもしれないけれど、それによって出来の悪い子供がますます勉強に力が入らなくなるということはあり得るわけで、LSEの報告書は

- 学校は携帯の所持を禁止してこそ教育上の格差を低減させることができるのであり、携帯の使用を許可することでニューヨーク市は、そのつもりはなくても子供たちの学業成績における格差を大きくすることになるかもしれない。

Schools could significantly reduce the education gap by prohibiting mobile phone use, and so by allowing phones, New York may unintentionally increase the inequalities of outcomes.

と言っている。

これに対して元教師で現在はCode Kingdomsという子供ためのゲームサイトの運営に参加しているダニエル・オサリバン(Daniel O’Sullivan)氏は、5月20日付のGuardianに "Let the kids use their phones in class"(授業で子供たちに携帯を使わせよう)というエッセイを寄稿、

- 携帯の禁止は近視眼的であり、教師が子供たちに教えようとしている革新的な事柄について全く考慮していない。そのような教師の教えによってこそ、子供たちは現代の世界で活発に生きていくだけの技能を手にすることができるのに、である。

Outlawing mobile phones is a shortsighted measure that doesn’t account for all the innovative things that teachers can, and regularly do, devise to give children the skills they need to thrive in the modern world.

と批判しています。LSEの研究者による調査報告書はここをクリックすると読むことができます。

▼はっきりいうと、73才のむささびには小学生や中学生が携帯を持っているということ自体、異常としか思えない。出来の悪い児童は授業中に先生に隠れて携帯で遊んだりするでしょうね。むささびなら絶対そうするもんね。そういう子供の成績を上げるために「良い子」も含めて全面的に禁止というのは難しいよね。親自身が携帯の世界で生きているということもある。

|

| むささびジャーナル関連記事 |

し学校における携帯所持の良し悪し

|

|

| back to top |

2)医療の民主化とクラウドソーシング

|

|

5月23日付のThe Economistに出ていた「医療の民主化」(Democratising medicine)という記事が医療における「クラウドソーシング」(crowdsourcing)について紹介しています。「クラウドソーシング」というのはネット辞書によると「不特定多数の人の寄与を募り、必要とするサービス、アイデア、またはコンテンツを取得するプロセス」となっている。The

Economistの記事は "CrowdMed" というアメリカの医療サイトの話なのですが、患者数が少ない「まれな病」(希少・難治性疾患:rare diseases)の治療に「クラウドソーシング」で臨んでいるのだそうです。

アメリカ保健協会(National Institutes of Health)といいう政府機関の定義によると、患者数20万人以下の病が "rare

diseases" と呼ばれているのですが、現在のところざっと7000種類の病がこれに当てはまるのだそうです。7000というのはけっこうな数ですよね。希少・難治性疾患の専門誌

"Journal of Rare Disorders" が一昨年(2013年)発表した数字によると、アメリカでこの種の病に罹っている人の数は2500万人(人口の約8%)にのぼっている。希な病だけに医者に分からず、治療法が見つかるまでに平均で7年半もかかる。ヨーロッパにおける難病調査によると、患者の4割近くの人が誤った治療を施されたりしており、場合によっては命取りになる。

CrowdMedの場合、基本的には患者が自分の症状を伝えるとそれを見たさまざまな人からの治療のアイデアが応募されるという仕組みなのですが、患者によっては報酬を支払う人もいる。治療法を提案する人も学生・医者・看護婦から普通の人たちまでいろいろなのですが、提案された治療法を検討するMedical Detective(医療探偵)が患者との相談にあたる。

The Economistの記事によると、一日にげっぷが150回も出て困っている女性がいたのですが、内視鏡だの超音波だのという最新技術による治療も行ったし、ワイン、チョコレートなどを控えるという食事療法もやったけれど治ることがなかった。困り果ててCrowdMedに登録したところ「言語病理学者」(speech

pathologist)による “supragastric belching”(腹式げっぷ)の訓練が効果的な治療法であることが分かった。

CrowdMedが行った患者のアンケート・レビューによると8割が、このクラウドソースによる提案が正しいものだったと返答しているのですが、非常にうまく行ったケースの多くが、世の中で高く評価されている医療資格の持ち主ではなかったのだそうです。どちらかというと普通の人たちの経験則による治療が案外役に立っているということですね。

尤もCrowdMedによる「庶民の知恵の持ち寄り」方式もいずれはライバルとの競争にさらされるだろうとThe Economistは言っており、IBMの人工知能「ワトソン」が集める専門家による膨大なデータもそのようなライバルの一つであるとしている。

- いずれにしても世界中の専門家によるデータを分析するコンピュータが勝つのか、現場の医療経験者やアマチュアによる「集団的な知恵」が勝つのか・・・大いに興味のあるところではある。

It will be interesting to see whether the collective wisdom of practitioners and enthusiastic amateurs prevails over an algorithmic synthesis of the world’s medical literature.

とThe Economistは言っています。

▼クラウドソーシングとは話題が違うけれど、ラジオを聴いていると、医学情報なるものがずいぶん大きな顔をしているのですね。「XXの症状にはYYをのめばいい」とか「私は健康のために必ずエレベータではなくて階段を使います」というような話を大真面目にやっている。特に高齢者向けの番組にその手のものが多いのですね。あのような放送を聴いて、そうだ自分もやってみよう!などという気になる人もいるんですよね。聴いていてなぜか悲しい。

▼これも「クラウドソーシング」とは全く関係ないけれど、その昔、柳家小さんという噺家の「葛根湯医者」という小噺があったの、ご存知で?何でもかんでも「葛根湯(カッコントウ)」という漢方薬を飲ませたがる医者の話です。頭痛がするという人にも葛根湯、腹痛にも葛根湯、腰痛にも足痛にも葛根湯という具合いで・・・

- 「お前さんはどこが悪いんだ?」

「先生、あっしは、目が悪くってねぇ」

「目が悪い?そりゃまずいな、目は人間の眼(まなこ)なりってぇからな、葛根湯やるから、お飲みなさい。で、となりのアンタは?どこが悪いんだ?」

「あっしは兄貴が目が悪いてえから、一緒に付いて来ただけなんで」

「そりゃ、ご苦労だなぁ。退屈だろう、ま、葛根湯でも飲みな」

というわけです。

|

|

| back to top |

3) 悲劇を生んだデンマークの「社会実験」

|

|

上の写真、子供たちとおぼしきシルエットが手をつないでいます。全部で16人いるこの子供たちが、以下に紹介するストーリーの主人公です。場所はグリーンランド。むささびはグリーンランド(Greenland)というのが、スカンジナビア半島の沖合にあるアイスランドのさらに北にある、ちょっと大きめの島と思っていたのですが、とんでもないのですね。総面積の220万平方キロは日本(38万平方キロ)の6倍。「スカンジナビア半島の沖合・・・」というのも、アジアのごく小さな島国の浅学の輩が自国中心の地図を頭に描いた発想であり、実際には北米大陸とヨーロッパ大陸の間に存在する、人口5600万5万6000のどでかい国だった。お恥ずかしい・・・。(注:グリーンランドの人口は5600万ではなく、5万6000が正解です。ある方から指摘されました。訂正します。まことにお恥ずかしい!)

|

|

グリーンランドはかつてはデンマークの植民地で、ウィキペディアによるといまでも「デンマーク王国を構成」する国です。6月10日付のBBC Magazineのサイトに出ている

という記事は、そのグリーンランドに住んでいたイヌイットの子供たちの話です。1950年代初期にデンマーク国民として再教育されるべく、頼みもしないのに故郷を離れて社会実験のためにデンマークへ連れてこられたもので、60年以上を経たいま、デンマーク政府に対して謝罪を求めている。

そんな子供たちの一人であったヘレン・シーセン(Helene Thiesen)は1951年のその日のことをいまでも記憶している。首都のヌーク(Nuuk)で暮らしていたシーセン一家を「背の高いデンマーク人」(two grand Danish gentlemen)が訪ねてきた。ヘレンとその妹は母親から、しばらく外で遊んでいるように言われたのだそうですが、実はその二人がデンマークの政府関係者だったということです。もちろん彼らは人さらいに来たわけではない。

その頃のグリーンランドは多くの住民がアザラシ猟で生計を立てており、肺結核が蔓延するなど、生活レベルもデンマーク本国に比べればかなり厳しいものがあった。そこでデンマーク政府が考えたのが、特に頭の良さそうなグリーンランドの子供たち(6~10才)を本国に呼び寄せて教育を受けさせ、新しいグリーンランダーを育成しようという実験だった。この計画を後押ししたのがデンマークのSave

the Childrenだった。ヘレンはこうして選ばれた22人の「小さなデンマーク人」(little Danes)の一人として、デンマークのホスト・ファミリーのもとで暮らすことになる。

|

デンマークのヘレン・シーセン |

慣れない環境で、とてもハッピーとは言えない生活だったけれど、とにかく1年が過ぎ、22人のうちの16人はグリーンランドへ帰り、残りの6人はデンマーク人の養子として残ることに。ヘレンは、帰国組の一人で再び母親と暮らせるという嬉しさいっぱいの帰国だった。が、グリーンランドでヘレンを待っていたのは、母親とは離れて暮らす「子供の家」での生活だった。

その家はデンマークの赤十字が創設したもので、富裕なデンマークの家庭で過ごした子供たちは帰国後も平均的グリーンランド人の貧しい生活はするべきではないというのだった。母親との再会を喜んだのも束の間、ヘレンはバスに乗せられて新しい子供の家へ送られた。そこではデンマーク流のライフスタイルが強制され、イヌイット語を喋ることは禁止、デンマーク語だけの「エリート生活」を送ることになった。

|

グリーンランドに新設された「子供の家」にて |

ヘレンの記憶によると、その家ではデンマーク人はまさに「ご主人さま」(masters)であり、何から何まで「ご主人さま」の管理下に置かれ、口答えすることは一切許されなかった。そこでの経験が自分の性格形成に重大な影響を及ぼすことになった、とヘレンは振り返っている。彼女の場合、なぜか理由もなしに急に悲しくなって泣き出すことがあるのだそうですが、彼女はそれを「あのときの経験」のせいだと考えている。

|

ヘレン・シーセン |

彼女がグリーンランドの故郷を離れてデンマークに行かされ、帰国後も「子供の家」で暮らすことを求められたことについて、ヘレンは自分の母親を決して許すことができなかった。ただそれがデンマーク政府による「社会実験」の一環であったことを知らされたのは、1996年、彼女が52才になってからのことだった。それもデンマークの政府からではなく、政府関係の資料を調べていた作家によって知らされたのだそうで、そのときは床にへたりこんで泣きに泣いた。

ヘレン自身はデンマーク人と結婚してデンマークで暮らしているのですが、たまにあのときの仲間たちと会うことがあるけれど、16人いた「子供の家」の仲間のうちいまでも生きているのは7人だけ。ヘレンさんによると、全員が思うのは、あのように子供を扱ったデンマークの「社会実験」は間違っていたということです。あの計画に参加させられた子供たちはその後、グリーンランドにもデンマークにも溶け込むことができず、それが故に自分が根無し草(rootless)のような存在であることを意識しながら生きざるを得なかった。そのせいでアルコール依存性になったり、早死した人たちもいたのだそうです。

|

グリーンランドの首都、ヌーク |

ヘレンにデンマーク政府による「社会実験」のことを知らせた作家が伝えたことで、この「社会実験」のことが明るみに出たわけですが、1998年になってデンマーク赤十字がヘレンに手紙を送り、あの実験を助ける役割を担ったことを「後悔している」(regret)と告げた。またSave

the Childrenが謝罪したのは2009年になってからのことですが、あの実験に手を貸したことを示す資料そのものを破棄していたことが明らかになってしまうという失態までやってしまった。

そして2010年になってグリーンランド政府もこの問題でデンマーク政府の謝罪を求める事態にまで発展してしまっている。その当時は野党であったデンマーク社会民主党は「デンマークは謝罪すべきだ」という立場をとったのですが、2011年の選挙で政権の座に就いてからというもの、この問題については沈黙を続けているのだそうです。

で、ヘレンですが、絶対にあり得ないと思っていたのにデンマーク人と結婚して子供たちもできて、個人レベルでは大いに幸福な生活を送ってきたと言っているのですが、デンマーク政府に対しては複雑で

- デンマーク政府当局に関しては、本当に苦々しい気持ちを持っています。大いに失望したと言ってもいい。彼らがなぜ私たちを実験の材料として使うなどということができたのか・・・全く理解に苦しむし、その点についてはいまでも苦々しい思いでいっぱいです。これは死ぬまで消えないと思う。

But as far as the Danish authorities are concerned, I have felt very bitter and very disappointed. I've not been able to understand how they could turn us into an experiment. It's just incomprehensible and I'm still bitter about it. I will be until the day I die.

と語っています。 |

▼デンマークがグリーンランドを植民地にしたのはざっと300年前の1721年だそうですが、その後いろいろあって、1979年に国民投票が行われた結果、国内問題はすべてグリーンランド政府の管理下におかれ、外交・防衛だけはデンマークが管理するというシステムになっている。スコットランドと英国の関係と似ていなくもない。

▼ヘレンのストーリーを知ったうえで、最初に掲載した子供たちが手をつないでいるシルエット写真を見ると、本当に悲しくなりますね。この社会実験に手を貸したSave the Childrenの関係者は「グリーンランド社会のためを思っての実験だったのだろう」と言いながらも「やり方は全く間違っていた」と認めています。ちょっと不思議なのは、もう一方の担い手であった赤十字は1998年には "regret" という曖昧な表現ながらいちおう過ちを認めているのに対して、Save the Childrenが謝罪したのはその10年もあとからのことだったということです。その間、何があったのでしょうか?

▼いずれにしてもよその国の人間が別の国に乗り込んで行って「あたしらの言うとおりにしなさい。そのほうがアンタらのためなんだから」なんてことは止めたほうがいい・・・という教訓みたいなものでありますね。

|

|

| back to top |

4) 選挙投票権を16才に?

|

|

つい最近、日本における選挙権年齢を20才から18才に引き下げようという法案が衆議院本会議で可決されて、6月17日には成立の見通しと報道されていますね。6月13日付のThe

Economistによると、スコットランドでは選挙年齢を現在の18才から16才にまで下げる可能性が高いのだそうですね。「他でもそうなるかもしれない」(others

may follow)とのことであります。

日本の国立国会図書館の資料によると、選挙権年齢に関する情報がある国192カ国の中で18才以下にこれを認めている国は170カ国と圧倒的多数なのですが、17才以下となると7カ国にまで下がり、16才ともなると、オーストリア、キューバ、ニカラグアの3カ国だけとなっています。もちろんそれ以下という国はない。

The Economistの記事によると、18才以下にこれを認めない理由として、一つには政治家を選ぶ権利を与えられるほどには「成熟していない」(not mature enough)というのがあるけれど、もう一つの理由として、選挙権を与えられてもこれを行使する気のある若者は少ないであろうという推測がある。

ただ昨年の独立に関するスコットランドの国民投票では「16才」も投票を認められたし、投票前の調査でも16/17才の74%が賛成・反対の態度を決めるに十分な情報を得ていると答えているし、16/17才の投票率(75%)は18~24才のそれ(54%)よりもかなり高かったという数字もある。

もっともThe Economistによると、昨年のスコットランド独立に関する国民投票で16~17才がどのような投票をしたのかについては分かっていない。若い人(18才以上)の間で民族党の人気が高いことは事実であるとしても、では若者がみんな独立支持だったかというと必ずしもそうではない。国民投票の約1年前にエディンバラ大学が行った調査では、14~17才のスコットランド人の6割が独立には反対という意見で、「賛成」は2割以下であったという情報もある。というわけで、The

Economistは

- ティーンエージャーは時として普通に考えられているよりも保守的になることがあるのだ。

Teenagers, it seems, are sometimes more conservative than people think.

と言っている。

▼当面注目されるのは、2017年に予定されている英国のEU加盟を続けるかどうかの国民投票をどうするかということですね。投票年齢が引き下げられると加盟継続への支持が増えるのでは?ちなみにキャメロンは選挙権年齢の引き下げには反対だそうです。

|

|

| back to top |

5)ビン・ラディン殺害:「狂喜乱舞」の裏側で

|

|

いまから4年前の2011年5月1日、午後11時35分(アメリカ東部時間)からホワイトハウスのEast Roomという部屋で、オバマ大統領がある演説を行いました。長さは9分半程度のものだったから「演説」といよりも「コメント」という感じですが、カメラの前で全米向けに話をしたものです。ホワイトハウスのサイトでは 「リマークス」(remarks)となっている。午後11時35分といえば殆ど真夜中です。そんな時間帯にアメリカ人に語りかけようというのだから、よほどの重大ニュースでなければならないわけですが、それは2001年9月11日に起こった同時多発テロ事件の指導者とされた、あのオサマ・ビン・ラディンがアメリカ軍特殊部隊の手によって殺害されたことを全米に向けて発表するものだった。殺害場所はパキスタン国内のアボタバード(Abbottabad)という保養地にある敷地内の建物。ビン・ラディンはここに潜んでいたというわけです。

|

|

★「正義はなされた」?

オバマ大統領の「リマークス」はここをクリックすると動画で見ることができるし、文字で読むこともできます。この演説の中でオバマ大統領は、大統領就任直後からビン・ラディンの拘束もしくは殺害を対アルカイダ作戦の最重要課題としてきたこと、この作戦がCIAのプロたちによる献身的な情報収集活動の成果であること、アメリカ側には一切の犠牲者を出すことなく、銃撃戦のすえビン・ラディンの殺害に成功したことなどを強調、あの9・11テロ事件以来、アメリカ人がいちばん聞きたかった言葉

"Justice has been done"(正義はなされた)を告げたうえで、最後をお決まりの

- May God bless you. And may God bless the United States of America.

皆さんに神の祝福を、そしてアメリカに神の祝福を。

という言葉で締めくくった。大統領に就任してから2年、第一期目の真ん中あたりのことで、オバマ大統領は殺害を実行したアメリカ特殊部隊の勇敢さを称えると同時にアメリカ国民に向かっては、「神の庇護の下にある」アメリカという国の強さを絶賛し団結を呼びかけている。それを聴いたアメリカ人が全国で狂喜乱舞したことはむささびもはっきり記憶している。

|

|

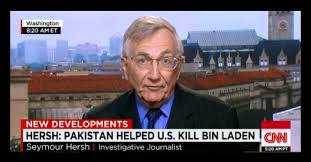

あのスピーチから4年、2015年5月21日付の英国の書評誌、London Review of Books (LRB) に「オサマ・ビン・ラディン殺害作戦」(The Killing of Osama bin Laden)というエッセイが掲載されています。書いたのはシーモア・ハーシュ(Seymour M. Hersh)という米国人ジャーナリストですが、この殺害作戦についてのアメリカ政府の発表は全くのでたらめ(false)だと決めつけています。シーモア・ハーシュの記事は、1万語を超える長いもので、残念ながらそのすべてを紹介することはむささびの能力をはるかに超えている。ほんのさわりだけ紹介しますので、その気がおありの方は是非本文をお読みになることをお勧めします。

★「アメリカだけでやった」というウソ

シーモア・ハーシュの記事は、主としてアメリカの情報筋の退役者からの情報に基づいている。ハーシュはこの情報源のことを

- アボタバードにおけるビン・ラディンの存在についての初期の頃の情報に通じていた退役情報関係者

a retired senior intelligence official who was knowledgeable about the

initial intelligence about bin Laden’s presence in Abbottabad.

と表現しています。LRBの記事にはこの人物からの情報が極めて頻繁に出てくるけれど、名前は明かしていない。

ハーシュが最も強く主張しているのは、この殺害作戦が "all-American affair"すなわちパキスタン政府に事前に通告することなしにアメリカ側だけの判断と行動で行われたものだとするアメリカ側の説明は「最も見え透いた嘘」(most

blatant lie)であるということです。ビン・ラディン殺害は、アメリカがパキスタンの助けを借りて実行したものだということです。

CIAによるビン・ラディン追跡は9・11直後から大々的に続けられていたけれど、ハーシュによると、実際には2010年8月、パキスタンの首都・イスラマバードにあるアメリカ大使館に駐在していたCIA関係者を訪ねた元パキスタン情報局の幹部だった人物が「ビン・ラディンの居所を教える」と伝えたことが大きな転機となった。タレコミですね。条件は2001年にアメリカ政府が公約していた報奨金(2500万ドル)をその人物に支払うということだった。

タレコミ情報には嘘が多いのが常であるというわけで、CIAは本国から嘘発見の専門チームをイスラマバードに派遣してこの人物の尋問を行った結果、彼の言うことが嘘でないということになり、ビン・ラディンが潜んでいるとされる建物は人工衛星を使って徹底的に監視されることになった。ビン・ラディンの潜伏先(アボタバード)はパキスタンの首都、イスラマバードから約40マイル(60キロ)のところにある。このタレコミを行ったのはかつての情報局幹部であった人物ですが、ビン・ラディン殺害作戦には現役のパキスタン軍幹部も手を貸している。そのことには後ほど触れるつもりです。

|

|

★ビン・ラディンはなぜそこにいたのか?

ビン・ラディンがアボットバードに「潜伏」していたという説について、シーモア・ハーシュは「おとぎ話」のようなものだとして、

- 国際指名手配の下、大規模な追跡にさらされているビン・ラディンのような人物が首都・イスラマバードからわずか40マイルしか離れていないリゾート地のようなところが、安全に暮らしなおかつアルカイダに指示を与えるの適した場所だなどと考えるだろうか?

Would bin Laden, target of a massive international manhunt, really decide that a resort town forty miles from Islamabad would be the safest place to live and command al-Qaida’s operations?

と書いている。

|

|

CIAにタレコミ情報を提供した人物によると、ビン・ラディンはそこに自分の意思で「潜伏」していたのではなく、パキスタン情報局(ISI)によって2006年から囚われの身(prisoner)となっていたのだということです。ビン・ラディンは9・11のあった2001年から2006年までの5年間、アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にあるヒンドゥークシュ山脈の山中に家族とともに隠れ住んでいたところをパキスタン当局(ISI)によって発見、拘束され、アボタバードの「豪邸」(実はISIの関連施設)に閉じ込められる。その頃のビン・ラディンは身体が弱って「障害者」(invalid)のような状態だったので、ISIはお抱えの医師をビン・ラディンの近くに住まわせた。アミール・アジズ(Amir

Aziz)という名前のこの医者は後になってビン・ラディンのDNAの採取に「活躍」することになる。

それにしても、かつての情報局幹部が金欲しさにタレコミするまでは、パキスタンがビン・ラディンの居所をアメリカに明かさなかった理由は何なのか?この点についてハーシュの記事は1990年代にISIの長官をつとめていたアサド・デュラニ(Asad Durrani)という人物が今年の2月にアルジャジーラ・テレビとのインタビューの中で発言した言葉を引用しています。すなわちISI幹部が知らなかったという可能性はあるが、知っていたという可能性の方が高い(more probable)というわけで、

- (パキスタン当局が)考えていたのは、適当な時期が来たらビン・ラディンの居所を明かすということだったのだろう。その「適当な時期」とは、必要な見返りが得られる時期という意味だ。オサマ・ビン・ラディンのような人物を捕まえていたら、何もなしにアメリカに手渡すなどということをするはずがないだろう。

And the idea was that, at the right time, his location would be revealed. And the right time would have been when you can get the necessary quid pro quo - if you have someone like Osama bin Laden, you are not going to simply hand him over to the United States.

と言っている。

ちなみにCIAは、タレコミがあったことは(この時点では)パキスタン側には一切伝えていない。それを知らせてしまうと、パキスタン政府がビン・ラディンを別の場所に移してしまう可能性があると考えられたからです。この時点ではCIAはパキスタン政府を絡ませることなく自分たちだけでビン・ラディン襲撃をやってしまおうと考えていた。

★カーターの二の舞は許されない

タレコミから2ヶ月後の2010年10月、ビン・ラディンの居所が突き止められたという情報がオバマ大統領に上げられたが、オバマは(当然ながら)慎重だった。それに対するオバマの反応は

- それが本当にビン・ラディンであるという証拠がない限り、この話は二度と私のところへは持ってくるな。

Don’t talk to me about this any more unless you have proof that it really is bin Laden.

というものだった。

その人物が100%間違いなくオサマ・ビン・ラディンであることの証明、さらには失敗のリスクなしに彼を捕捉もしくは殺害できるという保障・・・この二つがない限り、大統領の許可はおりないことになった。オバマの頭には1979年から80年にかけてイランの首都・テヘランにおけるアメリカ大使館人質事件のことがあった。当時の民主党・カーター大統領がこの解決に失敗、共和党のレーガン大統領の登場に繋がった。オバマはカーターの二の舞だけは避けたいと思っていた。そのためにもビン・ラディン襲撃作戦は絶対に失敗の許されないプロジェクトだった。作戦の失敗はオバマが「黒人のジミー・カーター」(a

black Jimmy Carter)となることであり、二期目は絶対にないことを意味したわけです。

|

|

潜伏している人物がビン・ラディンであることを証明するためには、彼のDNAを入手・照合する必要があり、失敗のリスクなしにビン・ラディン襲撃を成功させるためには、夜間の襲撃が必要になる。この二つの条件を満たすためには、パキスタン側の協力が欠かせないというわけで、CIAが接触したのがパキスタンの軍関係者の中でも二人の最高幹部だった。一人はアシュファク・パルベス・カヤーニ(General Ashfaq Parvez Kayani)陸軍元帥、もう一人はパキスタン情報局(ISI)のアミド・シュジャ・パーシャ(General Ahmed Shuja Pasha)長官です(この名前のカタカナ表記はむささびの自作です)。

これら幹部による協力の約束は比較的容易に得ることができた。パキスタン側がアメリカからの資金援助に頼っている部分が大きく、特にタリバンやアルカイダのようなテロ・グループとの戦いのためにはアメリカからの軍事的な援助が欠かすことができなかった。CIAはまたこの二人に、自分たちはビン・ラディンがパキスタン国内に拘束されていることを知っており、場合によってはそれを公表する気があるということを伝えた。それはパキスタン側への脅しのつもりだった。パキスタンの軍幹部にとっては、ビン・ラディンの拘束を公にされるとタリバンやイスラム過激派による襲撃の可能性があり、ありがたくない話だった。

★サウジアラビアをどうする?

パキスタン側にとって厄介なのはサウジアラビアの存在だった。サウジアラビア人であるビン・ラディンの拘束はサウジ側には伝えられており、サウジはパキスタンに対してビン・ラディン拘束のための費用負担を行っていた。サウジアラビアとしてはそれがアメリカ側に知られてしまうことは避けたかった。アメリカがそれを知ってしまうと、パキスタンに圧力をかけてサウジとアルカイダの関係についてビン・ラディンに白状させてしまい、それがアメリカ側に知られてしまう・・・それがサウジにとっては起こって欲しくないことだった。

一方、パキスタンが怖れたのは、ビン・ラディン拘束について、サウジがアメリカにうっかり漏らしてしまう(the Saudis might spill the beans)ことだった。そうなるとパキスタンの対米関係が崩れてしまいかねない。それに比べれば元ISI幹部による報償金目当ての「タレコミ」で知られる方がまし(not the worst)だった。

ハーシュによると、このストーリーにはテロリスト、ビン・ラディンの拘束などというよりもはるかに複雑な国と国との関係が絡んでいる。まずパキスタンとアメリカの関係。表面的には対立することが多いように見えるけれど、実際には情報交換が盛んに行われている。アメリカによるタリバン掃討作戦にはパキスタンから寄せられる情報は欠かせない。またパキスタンが対インドとの関係でアフガニスタンのタリバンともそれなりの関係を保っておく必要がある・・・ことはアメリカも承知している。

事態をさらにややこしくしているのがパキスタンの核兵器です。これが中東の危機に絡んでイスラム教の国の手に渡ったりすることがないようにするためにも、アメリカはパキスタンとの関係を緊密に保っておく必要がある。またインドとの軍事対決の可能性を常に抱えているパキスタンにとってはアメリカとの同盟関係を密にしておく必要は欠かせない等々です。

|

|

★作戦は成功したけれど・・・

パキスタン時間の2011年5月2日、アメリカ東部時間の5月1日にオサマ・ビン・ラディン襲撃計画が実施されたわけですが、詳細についてはウィキペディアでも参考にしてください。ただシーモア・ハーシュのストーリーに関係することをひとつだけ書いておくと、この作戦には何機かのヘリコプターが使われているのですが、そのうちの1機が作戦初期の段階で敷地内で墜落するという事故があった。当然のことながらその際の轟音が近所に響き渡っており、住民の耳目を集めている。

ビン・ラディン殺害作戦そのものは「成功」したのですが、シーモア・ハーシュによると、そのあとのホワイトハウスで行われた議論は混乱の極みだった。

まずこの作戦の実施と「成功」については、いつ誰が発表するのかという問題でもめた。実は作戦実施前にCIAとパキスタン関係者との間で約束事があった。それはビン・ラディン殺害については、作戦実施後1週間ほど経ってから、ビン・ラディンは山中でドローンの攻撃を受けて死亡したと発表するというものだった。が、作戦の最中に米軍のヘリコプターが墜落するという事故があったことで、周囲に爆発音は聞こえたはずだし、火の手が上がったのも見られたはず。何かが起こったはずだという噂が流れることは防ぎようがない・・・というわけで、1週間も何も言わないというのは不可能というのが大統領補佐官らの意見だった。これには国防長官のロバート・ゲイツなどはかなり強硬に反対、パキスタンとの約束を守るべきだと主張したけれど、結局その日のうちにオバマ自身が発表するということに。

★銃撃戦はあったのか?

オバマが全米に向かって語りかける文章は、急ごしらえのものであって国家安全保障委員会のチェックを経ていない。その種のステートメントではよくあることですが、政治的なウケ狙いという性格は否定できない。シーモア・ハーシュは問題になったオバマ発言の一例として次の部分を挙げている。

- After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body.

(アメリカの特殊部隊は)銃撃戦の末、オサマ・ビン・ラディンを殺害し、彼の死体を確保したのであります。

「銃撃戦の末」というからには、特殊部隊員とビン・ラディンの間で撃ち合いがあったことを意味しているけれど、実際にはビン・ラディンは病人であり、とても「銃撃戦」などできる状態ではなかった。ハーシュによると、オバマ演説の翌日になってジョン・ブレナン(John Brenann)というオバマの補佐官が記者団と会って、オバマ演説の中の「誤解」部分についての釈明を行った。「銃撃戦」についての詳細の説明を求められたブレナンは、ビン・ラディンが銃を撃ったのかどうかについて「正直言って分からない」(I quite frankly don’t know)という、かなり情けない回答をしたうえで、「ビン・ラディンという人間の性格を考えれば自業自得ってものなんじゃないの?」([It] just speaks to I think the nature of the individual he was)とほとんど支離滅裂としか思えないようなことを言っている。

オバマ発言のこの部分については、ホワイトハウスは曖昧なままで済ませてしまっているけれど、数日後に国防省が発表した資料では銃撃戦はなかったことになっている。

★ビン・ラディンの死体は?

「銃撃戦」以上に記者たちが執拗に質問したのが「死体を確保した」(took custody of his body)の部分だった。殺害後、ビン・ラディンの死体はどうなったのか?報道陣に行った説明では、「ビン・ラディンの死体はジャラジャラバード(アフガニスタン)の米空軍基地に運ばれ、その後は直ちに空母カール・ビンソンに運ばれ、海に水葬された。彼の死後、数時間のことだった」・・・というのがホワイトハウスの説明だったけれど、記者団からは次のような質問が出された。

- 死体を水葬(buried at sea)することに決めたのはいつのことか?

- 水葬も殺害作戦の一環として予定されていたのか?

- 水葬についてイスラム教の専門家の意見を聞いたのか?

- 水葬についてのビジュアルな記録(写真・フィルムなど)は残されているのか?

|

ビン・ラディンを「水葬」した?空母カール・ビンソン |

シーモア・ハーシュの記事によると、ホワイトハウスの担当者はこれらの質問のどれに対してもまともな答えをすることができなかった。そもそもビン・ラディンの死体であれその写真であれ、実際に見た者がいるのか?ハーシュの記事はその点についても懐疑的です。とにかく作戦を実行した特殊部隊員に対しては厳重な箝口令が敷かれていたのだそうです。ハーシュに言わせると、それもこれもビン・ラディン殺害の発表は1週間ていど遅らせて、山の中でドローンにやられたことにしようというパキスタン側との約束を守っていれば、これほど矛盾だらけの説明をする必要はなかった。

ハーシュの説明によると、パキスタン側が発表の時期を遅らせて、山の中でドローンに殺られたことにすることを求めたのは、ビン・ラディンという人物がパキスタン国民の間ではけっこう人気があったということもある。つまりその人物をアメリカが殺害するのにパキスタン政府が絡んでいたとなると、国民の批判の矛先が自分たちに向かってくるということを怖れたということです。

シーモア・ハーシュは、LRBに寄稿した長い長い記事の最後を次のような文章で締めくくっています。

- 政府の高いレベルにおけるウソは、相変わらずアメリカの政策(決定)の際の常套手段(modus operandi)となっている。秘密刑務所、無人飛行機による爆撃、特殊部隊による夜間の襲撃、指揮系統の無視、そして楯突く可能性のある者は切って捨てること・・・などと同じように、である。

High-level lying nevertheless remains the modus operandi of US policy, along with secret prisons, drone attacks, Special Forces night raids, bypassing the chain of command, and cutting out those who might say no.

シーモア・ハーシュは1937年生まれ。ベトナム戦争の際の米軍によるソンミ村大虐殺事件の暴露記事で1970年度のピューリッツァーを獲得するなどして、いわゆる「調査報道」ではよく知られたジャーナリストなのですね。 |

▼シーモア・ハーシュがLRBに寄稿した記事については、ネットで検索する限りでは、アメリカのメディアではそれほどの話題を呼んでいるとも思えない。ただCNNがハーシュ本人にインタビューしており、特に彼が「情報源」としてほとんど一人の人物しか使っていない点を挙げて記事の信ぴょう性そのものについて議論しています。またNew York Times Magazineは、多少及び腰ながらもハーシュの記事の信ぴょう性を買っている。英国メディアでは(むささびの知る限りでは)Daily Mailがハーシュの記事は「お笑いだ」(It's a comedy)、Guardianが「みんな、嘘つきなんだって?」(Everybody's lying, yeah?)とほとんどまともには扱っていない。

▼それにしてもむささびでさえも「なぜ?」と思ったのは、この記事が掲載されたのがLondon Review of Booksという、普通の新聞に比べると読者にも限りがあるような出版物だったということです。素晴らしい内容の出版物であることは間違いないけれど、基本的には「書評誌」です。アメリカ政府のウソを告発するのならアメリカの新聞があるだろうに・・・と普通なら考えますよね。ひょっとして他の新聞や雑誌にも持ち込んだけれど、どこも引き受けなかったということでしょうか?だとしてもLRBのような雑誌がいい加減なものを掲載するというのも考えにくい。いわゆる「マスコミ」と違って、信頼される内容だけが売り物ですからね。

|

|

▼では、むささびはなぜこの記事を紹介する気になったのでありましょうか?ビン・ラディンのような「悪者」をアメリカという「正義の味方」が、自分たちだけの「たゆまぬ努力と勇気」だけを頼りに、他国の助けは一切借りずに倒したのだという自己満足に水を差そうとするハーシュの姿勢に勝手に感動してしまったということがある。大統領が "Justice has been done"(正義はなされた)と宣言し、市民が熱狂的にこれを受け入れる・・・ビン・ラディン一人が死んだって物事はなにも変わらないのに、です。その種の「世論の流れ」に逆らうのはかなり勇気のいることだと思う・・・それだけでも紹介の価値はあると(むささびは)思ったということです。

▼ところでハーシュのストーリーは日本のメディアではどの程度紹介されたのでしょうか? |

| むささびジャーナルの関連記事 |

ビン・ラディン殺害までの2兆ドル

ビン・ラディン殺害とTargeted Killing |

|

| back to top |

6) どうでも英和辞書

|

| A-Zの総合索引はこちら |

|

British baseball:英国野球

英国にも野球(baseball)があるなんて(恥ずかしながら)つい最近、BBCのスポーツ欄のサイトを見るまでは全く知りませんでした。

それによると、ウェールズとイングランドの間で1908年以来ずっと行われてきた「ブリティッシュ・ベースボール」の試合が今年は資金不足で中止になってしまい、その将来が危ぶまれている(Wales v England baseball future threatened as annual game falls)というわけです。「ブリティッシュ・ベースボール」とアメリカのそれとの違いについてBBCのサイトは次のように説明しています。

|

British |

American |

| 選手の数 |

11人 |

9人 |

| 投球方法 |

下手投げ |

どちらでもいい |

| イニング数 |

2回 |

9回 |

| ベース |

ポール |

ベース盤 |

| 打球方向 |

どこでも |

前方のフェアゾーン |

| 得点 |

1塁・1点 |

ホームインで1点 |

アメリカンの場合、ピッチャーの投げ方はオーバースロー、アンダースロー、サイドスローなど何でもありですが、ブリティッシュの場合は下手に限る。イメージとしてはソフトボールですね。「イニング数」がちょっとややこしい。アメリカンの場合は3アウトで1回(イニング)が終了、それが9回まである。ブリティッシュの場合、11人がアウトになって初めて1回(イニング)が終了するけれど、試合全体としては2回でおしまいというわけですね。ちょっと間延びするんでない?

打球の方向ですが、アメリカンの場合、前方向90度以内に打たないと「ファウル」ですが、ブリティッシュの場合は「どこでもあり」(any direction)だから、バットに当てさえすればボールがどちらへ飛んでいってもオーケーということですよね。つまりファウルというのがない、と。「得点」は打者が相手よりも早くポールに到着(手で触る)すればそれで1点となる。アメリカンベースボールで説明すると、いわゆる「ヒット」(単打)は1点、二塁打は2点、三塁打が3点でホームランは4点となる(と思う!)。アメリカンの場合は走者が「ホームイン」しないと得点にはならない。ブリティッシュの場合、単打で出塁した場合、その時点で1点ですが、出塁選手が次打者のヒットで次の塁に進んでもそれは得点にはならない。

と、これだけでは何だかよく分からないという方は、ここをクリックするとBritish baseballのデモンストレーションを動画で見ることができます。が、それを見ても良く分からない・・・という人もいると思いますね。むささびは、あのクリケットなるスポーツはさっぱり分からないもんね。 |

| back to top |

7) むささびの鳴き声

|

▼6月8日付の毎日新聞のサイトに「特集ワイド:この国はどこへ行こうとしているのか」という記事があって、作家の半藤一利さんとのインタビューが出ていたのですが、その中で半藤さんが述べた言葉を紹介します。それはいまの日本では「異なる意見を許容する」という態度が極端になくなっていることを憂うもので

- 閉鎖的同調社会になりつつあるのではないでしょうか。似た考えの仲間だけで同調し合い、集団化し、その外側にいる者に圧力をかける。外側にいる者は集団からの圧力を感じ取り、無意識に自分の価値観を変化させ、集団の意見と同調していく。その方が楽に生きられるから。

▼「似た考えの仲間だけで同調し合い、集団化し・・・」というのは、(例えば)第二次大戦中の日本における「隣組」のようなものです。誰に強制されたわけでもないのに「英米は憎たらしい」と思い、「兵隊さんにご苦労さまと言いましょう」と誘い合う中でみんなが同じ方向に向かって走り始めてしまった。そうなると「みんなと同じ」でいる方が楽だから「無意識に自分の価値観を変化させ、集団の意見と同調していく」というわけです。そうして「世論」が出来上がり、それが政治家を駆り立てた・・・戦争中の日本社会を支えたのは、ヒットラーのような独裁者に思想を強制された日本人ではなくて、「みんなと同じ」でいることで「安心感」を保障した「隣組」だったということです。

▼むささびよりもほぼ10才年上の半藤さん(1930年生まれ)は「最初は政治家が世論を先導しているようでも、途中から民衆の方が熱くなり、時に世論が政治家を駆り立てたんです」と言っている。「政治家を駆り立てた」のが「世論」ならば、その世論を駆り立てるのに大きな役割を果たしたのがメディアであったということであり、それはいまも変わっていないと(むささびは)思っているわけです。ただ、むささびの想像によると、メディアに関わっている人たちは、自分たちが世論を「駆り立てている」などとは思ってもいない。自分たちは世論を反映しているだけだと思っている。

▼これまでにも何度か引用した、アイルランドの劇作家ジョージ・バーナード・ショウ(George Bernard Shaw)の言葉に "The

minority is sometimes right; the majority always wrong" というのがあります。「少数意見だって正しいことはある。多数意見は必ず間違っている」ということ。物事が「正しい」とか「間違っている」とかいうときに、それが多数意見なのかどうかなどは本当はどうでもいいことなのに、そのことを気にして「多数」に従ってしまう弱さのようなものが、人間にはつきものですよね。つい「隣組」を作ってしまう弱さのようなものです。

▼しかし、「隣組」を作ってしまう弱さは、少数意見を排斥・攻撃して抹殺することに参加するという「弱さ」であって、保護を必要とするような弱さではない。自分で克服するしかない類の「弱さ」であろうと思います。それを克服するためにはバーナード・ショウのいわゆる

"the majority always wrong" を肝に銘じておくことだと思ったりするわけです。多数意見はまず疑え・・・。

▼もう一つ、むささびの想像によると、メディアの世界には彼らなりの「隣組」がある。それぞれが皆と同じであることで安心する空気という意味です。そしてそれは必ずしも日本のメディアだけの現象ではないということも確認しておきたい。今回のむささびで取り上げた「ビン・ラディン殺害」で、「政府の発表はおかしい」と言ってしまったシーモア・ハーシュ氏への他のジャーナリストからの風当たりは相当なものです。オバマ大統領によるビン・ラディン殺害の発表を受けて星条旗をかざしながら大喜びする「アメリカ」は、70年以上も前に「天皇陛下万歳!」と言って日の丸を振りかざしていた「日本」です。むささびは実体験としては知らないけれど、半藤さんは知っているのかもしれないですね。

▼3番目に紹介したデンマークの「社会実験」についてですが、よろしければBBCのサイトを見てくれません?そこには写真が大きく出ているのです。この社会実験に参加させられた子供たちの表情を見ると、まったくと言っていいほど笑顔がないのです。見ていて本当に痛々しい。

▼「安保法制」や「集団自衛権」の関連で学者が「憲法違反だ」と言ったりして、あたかも安倍さんらが追い込まれているかのような印象を受けます。むささびの気持ちとしては、もともと首相などにしてはいけない人だったのだ、というところですが、あの人は紛れもなく日本人が選んだ首相なのですよね。軍事クーデターで政権を作ったわけではない。

▼それはともかく「日本がアメリカの戦争に巻き込まれるのはごめんだ」という理由で「集団自衛権」に反対というのは何だか物足りないのですよ。誰かもっと「平和」を語ってくれないものかと思うわけです。どうしたら「平和」を作れるのか?ということです。「攻められたら自衛するのは当たり前でしょ」なんて議論ではなくて、何をどうしたら攻めたり、攻められたりすることがなくなるのか?ということです。そういう話をしてくれません?

▼もう6月も半ばなのですね。お元気で! |

|

| back to top |

| ←前の号 次の号→ |

|

| むささびへの伝言 |

![]()