2016年もあとひと月。速かったですね・・・。今年は英国人とアメリカ人が「俺たち偉いんだ、文句あっか!」と、勝手に力んでくれた年でしたね。弱い人間に限って「バアロー、てめえ」などと凄んでみせたくなるものらしい。ナルシズムってやつです。迷惑もいいとこ。

|

目次

1)世界は何を心配しているのか?

2)市民権の売買ビジネス

3)「この世に世界市民なんてない」

4)難民選手団とスポーツ国家主義

5)どうでも英和辞書

6)むささびの鳴き声

|

1)世界は何を心配しているのか?

|

|

世論調査機関のIPSOS-MORIのサイト(11月15日)に “What Worries the World”(世界の心配事)という名前で世界の25か国の人びとを対象に行われた意識調査の結果が出ています。65才以下の成人を対象に「現在最も心配していることは何か?」(what

are the issues that most worry them?)というのと、「自分の国において、物事が正しい方向に進んでいると思うか?」(whether

they think things in their country are headed in the right direction)という質問をしたものです。 |

|

調査対象国のリストなどの詳細はここをクリックすると出ていますが、調査が行われたのが10月7日であることに注目するべきかもいれない。、英国ではEU離脱の国民投票が行われてから約3か月後、アメリカの大統領選でトランプが勝利する1か月前の意識調査であるということです。

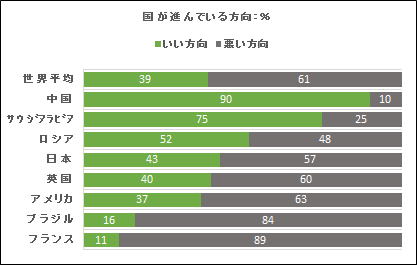

具体的な心配事(例:貧困・テロ・福祉・教育など)については国によって違うので、あとから紹介するとして、物事がまともな方向に進んでいるかどうかという一般論については、世界平均が6:4の割合で悲観論が勝っている。むささびが特に関心を持ったのは、リオ五輪から2か月後のブラジルの人たちの意識なのですが、フランスと並んで殆ど「異常」と思われるほど悲観的な見方が多い。オリンピックを実施したからといって将来について楽観的になるとは限らないけれど、招致した人たちの気持ちがそこにあったことは事実なのでは?逆に日本などから見ると信じ難いほど楽観的なのが中国とサウジアラビアです。実際にはインドもサウジと似たような数字なのですが、、どちらかというと経済成長と強権政治が目立つ国の人びとは「楽観的」な見方をしがちであるってこと?

|

|

英国の場合、60%:40%で悲観論が勝っているのですが、実は楽観の数字は調査が行われるひと月前には44%だったのだそうで、BREXIT直後の盛り上がりが下降線をたどっていることが分かると主宰者は言っています。ただそれでも英国人の楽観主義は他のEU加盟国やアメリカよりは高いのです。アメリカの「悲観主義」は、この調査が大統領選のちょうどひと月前におこなわれたものであることで説明がつく・・・というのは考えすぎ? |

|

では現代人は何について最も憂慮しているなか?こればっかりは国によって違うのですが、平均をとるならば、一番の共通項は「失業」です。英国の場合は「移民の増加」がトップに来るのですが、フランスとドイツでもこれがトップ3に入っている。変わっている(と思う)のが中国で「モラル低下」がトップにきている。これがトップ3の中に入っているのは中国だけ。アメリカ人の心配事のトップにきている「テロ」ですが、トルコ、イスラエル、インド、フランス、ベルギーなどでもトップ3に入っているけれど英国の場合は第4位にきている。

|

|

この調査で面白いのは、それぞれの「心配」(worry)と「現実」(reality)の間にギャップがみられるケースがあるということです。例えば韓国では57%の人が「失業」がトップに来ている。これは南アと同じような数字です。でも韓国における実際の失業率は4%にすぎず、南アの25%とは大違いというわけです。

また「移民」についても感覚と現実の間に微妙なギャップがある。ドイツ人の38%がこれを心配しており、心配度世界一なのですが、ドイツの人口に占める移民の割合は15%です。これに対してカナダの場合、移民の割合は21%でドイツよりは高いのに「心配だ」という人の割合は17%に留まっている。

|

| ▼心配事の中で案外注目度が低いのが「環境」関連で、英国では17件あるうち「気候変動」が9%、「環境破壊」が7%と、いずれも一桁、世界平均でも似たような数字で下位にランクされている。「モラルの低下」の方がはるかにランクが高い。 |

back to top

|

2)市民権の売買ビジネス

|

|

|

|

アトーサ・アラクシア・アブラミアン(Atossa Araxia Abrahamian)という女性ジャーナリストが書いた "The Cosmopolites"(世界市民)という本によると、いま世界中で市民権の売り買いが盛んに行われているのだそうですね。この中で特に詳しく書かれているのがアフリカの「コモロ連合」(Union

of Comoros)という国のことです。アフリカ大陸の東南部の地図を見ると、大陸とマダガスカルの間の沖合に小さな島がいくつかある。それがコモロ連合です。人口は約80万、面積は香川県と同じで1862平方キロメートル、日本の外務省のサイトによると「バントウ系黒人を主流にアラブ系、マダガスカル系、インド系等」の人びとがこの国を構成している。

最貧国の開発計画

フランスの植民地であったのが1975年に独立したのですが、政治的に不安定で、独立以来これまでの40年間で20回ものクーデターが企てられている。農業だけが頼りで、2004年の数字ですが国民の半数が一日1.25ドルで暮らしており、電気もまともに通じていない部分があるのだそうです。世界の中の最貧国の一つであることは間違いないわけですが、その国へ今から15年ほど前に中東のクエートとアラブ首長国連合(UAE)のビジネスマンが大規模な開発計画を携えてやってきた。

オフィスビルやホテルを作り、海外からの観光客や企業を誘致する。自分たちは中東の砂漠のど真ん中にドバイという超近代的な大都市を作ったのだから、コモロを「アフリカのドバイ」にすることだって夢ではない・・・と売り込んだわけです。でもどうやって極貧国であるコモロにそんなことが出来るのか?金はどこにあるのか?この当たり前の疑問に対して中東のビジネスマンが提案したのは、コモロの指導者たちが思ってもみなかったアイデア、即ち、アラブの人びとにコモロの市民権を販売するというものだった。彼らの説明によると、コモロの市民権を買いたがる中東(湾岸諸国)の「顧客」には二つのタイプがある。一つはアラブのビジネスマンで、彼らはさまざまな国の市民権とパスポートを持つことで世界中で仕事がしやすくなると考えており、現に複数の国の市民権を持つ金持ち実業家はいくらでもいるということだった。

無国籍者の存在

もう一つはクエートやアラブ首長国連合に数多く居住する「ビドゥーン」(Bidoon)と呼ばれる無国籍者たち。クエートもアラブ首長国連合も国家としての歴史はせいぜい20年~30年、人工的に作られたような国家だったけれど、国が建設された当座、それぞれの「国境」内で昔から暮らしていた遊牧民(ベドウィン)のような人たちに国民としての登録をするように呼びかけた。しかしそれに応じて手続きを済ませた遊牧民はあまり多くはなく、無国籍(stateless)のまま国内に居住するようになってしまった。それなら関連政府が自分たちで市民権を与えるように努力すればよさそうなものですが、それぞれの国民の間にある無国籍者に対する宗教的・人種的な差別意識もあってそれもすぐには難しい。

| ▼クエート政府の発表によると、総人口は約420万(2015年)ですが、その7割が「移民」(immigrants)であり、クエートの市民権を持っているクエート人の数は約280万です。またアラブ首長国連合の場合は、総人口は約920万、うち「移民」は85%を超えている。つまり両国とも外国籍を持っていながら暮らしている人の数がやたらと多いということです(いずれもCIAのサイト参照)。 |

無国籍者がどこかの国の「市民権」を持ってくれれば、「外国人」として扱うことができる。クエートやUAEの政府には、「外国人」が何かトラブルを起こした場合、その国へ「強制送還」することも法的には可能になるという思惑もあった。そこでコモロ政府が市民権を売ってくれれば、売り上げはすべてコモロのものとして国のインフラ整備などに使えるというのがアラブ・ビジネスマンたちの説明だった。要するにコモロ政府発行のパスポートを大量に印刷してくれれば、それを自分たちが売るというわけです。

経済市民権

コモロを「第二のドバイ」にする開発計画の中心になっていたのが、シリア系フランス人のバシャ・キワン(Bashar Kiwan)という人物で、2009年には、そのための投資企業であるComoro Gulf Holding(CGH)まで設立している。さらにキワンは、アラブ首長国連合の内務大臣から、無国籍者の家族4000世帯分のコモロ市民権を用意してくれれば2億ドル支払うという約束を取り付けてコモロ政府に取り次いだ。それ対してコモロ政府は、パスポートの発行には合意したものの、それは「経済市民権」(economic citizenship)と呼ばれるもので、あくまでもコモロ国内でビジネスを展開する権利が与えられるというだけのもので、永住権も選挙権もないというものだった。但しコモロ政府発行のパスポートは与えられるので、ビドゥーンたちは「無国籍者」ではなくなるし、将来的にはUAEやクエートの市民権が与えられる可能性もあることが、両国の政府関係者から言われていた。

そしてコモロ政府はキワンとの約束通り、大量にパスポートを印刷してアラブ首長国連合まで届けたのですが、約束の2億ドルはコモロ政府に直接払われるのではなく、キワンが設立した投資会社を通じて払われるという形をとっていた。キワンとしては、沢山のビドゥーンをコモロに移住させ、無国籍者たちにコモロの国籍を持たせるという計画を持っており、2億ドルについてもその多くを移住したビドゥーンのための住宅や病院などの建設にあてるつもりだった。キワンに言わせれば、ビドゥーンの移住が増えることで、中東からの投資も大いに増え、コモロ全体が活性化する・・・という予定だった。

とん挫した開発計画

が、中東からの投資はキワンが思ったほどに増えることがなく、開発計画も停滞する。そうなるとコモロ国内にも不満を持つ政治勢力が現れ、2011年の選挙で誕生した新政府はバシャ・キワンのプロジェクトにはことごとく批判的な姿勢をとるようになり、キワンは国外追放されてしまう。彼が推進した「経済市民権計画」も1600万ドルの負債(対コモロ政府)を抱えたまま挫折してしまった。"The

Cosmopolites"の著者が「あなたにとって市民権とは何なのか?」と質問したところ、キワンから返ってきた答えは次のようなものであったそうです。

- 私はシリア人。いつも自分の国の外で暮らしてきた。だから私にとって市民権は大して大きな意味は持っていない。

I’m a Syrian who’s always lived outside my country. So for me, citizenship doesn’t mean much.

著者がクエートの政府関係者に「コモロの市民権の売買が許されるのなら、クエートの市民権も金で買えるのか?」と聞いたところ、答えは「ノー」でその理由は「我が国の市民権は高いよ」(Our citizenship is expensive!)というものだった。クエートでは、市民権を持っている人間には生まれてから死ぬまで至れり尽くせりの福祉サービスが与えられる。つまり市民権保持者が一人増えるだけで政府にとってはタイヘンな財政負担になるということなのです。

バシャ・キワン |

パスポートの値段

"The Cosmopolites"の著者によると、バシャ・キワンらが販売した「経済市民権」を購入したUAEやクエートの出身者は約10万人いる。そのうち何人がコモロで暮らしているかについては書かれていない。あるネットによると、コモロ連合の「経済市民権」は世界でも一番安く、申請者本人が4万5000ドル、配偶者が2万ドル、18才以下の子供は一人1万ドルだそうです。但しフランス人とイラン人には売らないのだそうです。

いわゆる「市民権の売買」ではないかもしれないけれど、大富豪が居住権のようなものを金で買うことは「投資ビザ」という形でありますよね。"The Cosmopolites"によると、例えば英国の場合、200万ポンド(約2億6000万円)を出して政府発行の国債を買うか、英国企業の株を買うことで "Tier 1 Investor Visa" という投資家用のビザが下りて英国での居住権を得ることができるし、さらに300万ポンド払えば、市民権(citizenship)まで買うことができる。アメリカについていうと、失業率の高い地域の企業に50万ドルを投資すると、2年後には永住権がもらえる。250万ユーロ(約3億円)を払うと家族全部のキプロスの市民権が買える。キプロスはEUに加盟しているからその市民権を持っているということはEUの市民権を持っているのと同じことになる・・・。

▼"The Cosmopolites"の著者であるアブラミアンは、アメリカ暮らしで、中東のテレビ局「アルジャジーラ」の記者をやっているのですが、イラン国籍のアルメニア人とロシア人の間にカナダで生まれ、スイスのジュネーブで育った。現在はニューヨークで暮らしているけれど、自分がどの国に属しているのかがよく分からない。でもカナダ、スイス、イランの政府が発行したパスポートを持っている。その彼女が市民権の売買という現象(行為)について次のように語っている。

- 市民権売買という現象が示しているのは、一つの国に所属するという概念そのものが偶然の要素が極めて強いものであるということなのだ。

it speaks to the very arbitrariness of the concept of belonging to a nation to begin with.

▼民進党の蓮舫さんが二重国籍(dual nationality)であったことで話題になったことがあったけれど、それほどキャンキャン騒ぐようなことなのですかね。二重国籍が認められている国として英・米・仏・カナダなどにまじって韓国があるのは面白い。アジアでは日本、中国など殆どの国がこれを認めていない。日本は将来、労働力不足解消のために外国人を受け入れようなどとムシのいいことを考えているのですよね。だったら二重国籍程度のことで、安物のスピッツみたいにキャンキャン吠えるのは止めた方がいい。ちなみに国連の推計によると、現在、地球上には1000万人の「所属国なし」(stateless)という人が存在するのだそうですね。

|

|

back to top

|

3)「この世に世界市民なんてない」

|

|

10月12日付のファイナンシャル・タイムズ(FT)のサイトに

という見出しのエッセイが載っています。書いたのはFTの副編集長であるロウラ・カラフ(Roula Khalaf)という女性ジャーナリストで、「誇り高き世界市民」とは彼女を含め、自分を世界市民だと思っている人たちのことを言っています。6月の国民投票でBrexitが勝利して以来、英国で暮らす外国人に対する風当たりが強くなっており、一つの例として、メイ政権で内務大臣の立場にある人物が「外国人を雇っている企業は、その数を明らかにするべきだ」と発言したりしている。

|

|

カラフ自身、生まれはレバノン、教育はフランスで受け、アメリカ、中東、英国などで仕事をしてきた。10年ほど前に英国の市民権を取得しているけれど、その前は「外国人労働者」であったわけです。FTのエッセイでカラフが問題にしているのは、10月にバーミンガムで開かれた保守党大会におけるメイ首相の演説の中の次の部分です。

- 自分が世界の市民であるなどと考えている人は、どこの市民でもありません。「市民である」ということの意味が分かっていないということなのです。

But if you believe you’re a citizen of the world, you’re a citizen of nowhere. You don’t understand what the very word ‘citizenship’ means.

‘citizenship’は普通には「市民権」とか「国籍」などの日本語があてられるけれど、むささびは「市民であること」(being a citizen)と言っている。その方がメイさんの言いたいことに近いと思うからです。では彼女自身は「市民であること」をどのようなものであると考えているのか?

- 我々の社会をよくするための絆や義務を尊重する精神のことなのです。即ちあなたの近所に住んでいる人、あなたのために働いている人、あなたが販売するものを買ってくれる人のために責任を持つということなのであります。

That spirit that means you respect the bonds and obligations that make our society work. That means a commitment to the men and women who live around you, who work for you, who buy the goods and services you sell.

と述べたあとメイさんは具体例として「地元の若者の訓練もせずに海外から安い労働者を雇おうとするような態度は市民精神に反している」と主張している。要するに「英国ファースト」ということです。(ここをクリックするとメイ演説のテキストを読むことができます)。

|

|

ロウラ・カラフが市民権を取ったころの英国政府が世界に向けてPRしていたのは「多様性」(diversity)であり、他者に対する開かれた態度(inclusiveness)であり、これらのものを許す寛容性(generosity)だった。そしてカラフのような経歴の持ち主は、自らが国際的な経験を有した、視野の広い「グローバル・シチズン」であることを誇りにしていた。彼女に言わせると、インターネットで繋がっている現在の若い世代は、両親世代に負けず劣らず「英国人」であることも意識している(they

do not feel any less British than their parents)一方で、自分たちが国境を超えたコミュニティの人間であることを喜んで受け入れている。メイの言うような世界市民の否定はそのような世代を遠ざけてしまう、と言っている。

ロウラ・カラフは記事の中でBBCがGlobeScanという機関と共同でおこなっている国際的な意識調査について触れています。海外14か国、約2万人を対象に自分が何者であるか(self-identity)について聞いているのですが、15年続けてきた中で今年になって初めて自分を所属国の人間というよりも「地球市民」(global citizen)であると答えた人の数の方が多かったのだそうです。

BBCによると、2008年の金融危機以後、先進国の人びとの間で「地球市民」という意識が減っているのに対してナイジェリア、中国、インドなどではその意識を持っている人が急速に増えているのだそうです。ただ英国人については45%が自分を「地球市民」であると感じている。金融危機以前にはこれが59%であったことを思うと減っているには違いないけれど、ドイツ人の30%に比べると英国人の方が「地球市民意識」が高いということが分かる。

6月の国民投票で「離脱」が勝利した理由の一つに移民の増加があるけれど、ロウラ・カラフは、移民問題は数多くある理由の一つにすぎず、実際には社会的な不平等が最も重要な理由であり、それは「地球市民」や「国際派エリート」の仕業でもなんでもない。

- 移民や国際人が悪いなどと考えようとすることはポピュリズムと偏狭なるナショナリズムを助長することに繋がる。それこそがBrexitによって分断されてしまった国(英国)が避けるべき道なのだ。

To pretend otherwise is to engage in populism and narrow nationalism that a country so divided by the Brexit vote would do well to avoid.

とカラフは主張しています。

▼「この世に世界市民なんてない」というメイ首相の言葉を読むと、マーガレット・サッチャーの「この世に社会なんてない」(There is no such thing as society)という言葉を思い出します。人間、自分のことは自分が面倒を見るべきであって「社会」などというものをあてにしてはいけない、家族同士や隣近所が助け合うべきだ・・・サッチャーなりの「自立した個人」論であり、「小さな政府」論であるわけですが、自分・家族・隣近所という考え方が分かりやすいので「庶民」には受けた。

▼ティリーザ・メイの「外人より英国人優先」論も、移民労働者に職を奪われたと感じている「英国人」には受けますよね。でも彼女のいう「英国人」とは誰のことなのか?まず感覚的な問題として、生まれも国籍も英国でもアジア系やアフリカ系の「英国人」たちは何を感じるのか?さらに見かけは「白人」でも二重国籍(英国では合法)のような人はわんさといる。彼らは「雇用は英国人優先で」というような言葉をどのように受け取るのか?

▼保守党大会での演説の中でメイは、EUから離脱した英国のことを "Global Britain" と呼んでいる。EUというくびきから独立して世界と付き合う英国というわけですが、300年も前なら、大英帝国として七つの海を支配することができたかもしれないけれど、BREXITの英国は、基本的に内向きの国、首相の立場にある人が「global

citizenなんて存在しない」と言い切っているような国なのであります。英国のことを "Global Britain" などと呼ぶ一方で「世界市民は市民ではない」と言っている・・・メイというのは、もう少しまともな人だと思っていたけれど・・・。 |

|

back to top

|

4)難民選手団とスポーツ国家主義

|

|

ちょっと古いけれど、9月25日付のOpen Democracyのサイトに、リオ五輪で話題になった難民選手団(Refugee Olympic Team)についてマックス・マウロ(Max Mauro)というジャーナリストがエッセイを寄稿して

- リオにおける難民選手団の存在によって明らかになったのは、現代の国際スポーツ大会を取り巻く国家中心的な考え方を再検討する必要があるということだ。

The presence of the refugee team at Rio highlights the need to re-evaluate the nationalistic ideology that surrounds and informs modern global sports.

と主張しています。

最初は「個人」だった

第一回の近代五輪大会(1896年・アテネ)の場合、競技はあくまでも個人単位で行われたけれど、それ以後は徐々に国家同士の競技大会の様相を呈して現在に至っている。その中で特に肩身の狭い思いをしてきたのが無国籍(stateless)のアスリートたちです。国単位という枠に収まらないという意味では「複数国籍者」も似たような状態におかれている。リオにおける難民選手団の参加についてIOCのトマス・バッハ会長は「彼らによって難民が置かれている危機的な状況を世界に知らしめることができた」と胸を張っている。

ただ、難民選手団の登場は(筆者のマックス・マウロによると)さまざまな理由によって国籍を持たないアスリートを取り込むことが出来ない、現代の組織スポーツが抱える構造上の問題を浮き彫りにしたともいえる。このことはオリンピックのみならずFIFAが取り仕切るサッカーのワールドカップについても言えるのだそうです。これらの巨大国際イベントが「国対国」という感覚で行われるものなのだとすると、どの国にも属さない人には無縁のものということになる。

「独立アスリート」

例外的な出来事もいくつかある。例えば1992年のバルセロナ五輪ではユーゴスラビアの選手は自国が内戦状態にあるという理由で五輪旗を掲げて参加した。またリオにおいてはクエートから参加した射撃のEhaid Al-Deehaniという選手が金メダルを獲得したけれど、彼は「独立アスリート」(independent athlete)という肩書での受賞だった。クエートの五輪委員会に対して政府が関与しすぎるというのでIOCがこの委員会そのものの存在を認めなかったからで、この射撃選手の表彰式では五輪旗が掲揚され五輪歌が演奏された。

ただこれらは「内戦」とか「IOCと国内五輪委の軋轢」という特殊なケースです。難民選手団が提起したのは、特にヨーロッパで増えている市民権を持たない永住者の存在である、と筆者は言います。国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)によると、現在ヨーロッパにはどの国の市民権も持たない永住者が少なくとも68万人は存在する。特に深刻なのは難民もしくは難民申請者に生まれた子供で、親が国籍を持たない状態だと子供も無国籍という状態になる。

「同伴者なしの未成年」

さらに現在のEUには「同伴者なしの未成年」(unaccompanied minors)が約9万人いる。つまり親も親戚も庇護者もいない子供たちという意味です。国連の子供の権利条約によると、人間は18才になるまでは保護の対象として扱われなければならない。例えば18歳未満の人を強制送還することはできない。つまり18歳以上の難民を国外退去にすることはできても、18歳未満にはこれが適用されない。少なくとも国連の規約ではそうなっている。

ただ国際的なスポーツ界は必ずしも国連の要求に沿った体制にはなっていない。例えばFIFAの場合、未成年がプレーを望んでいる国に選手として登録するためには、「選手資格・ガバナンス委員会」(Players' Status and Governance department)の承認がなければならない。これは「同伴者なしの未成年」を締め出そうという目的で作られた決まりではなく、未成年者の人身売買を防止するためにできた決まりではある。が、現実にはこの規則のおかげでFIFAが難民の未成年をプレーヤーとして受け入れることは「極めて限られた範囲」(on very limited occasions) and with extreme reservation)でのみ行なわれている。

「一体感という幻想」

考えてみると、ワールドカップやオリンピックのような「国際」スポーツは国と国が争うことを前提としているのですよね。"International"というのはそういうことです。だから国がお金を出して選手育成などやっている。英国の場合、リオ五輪でもかなりの成績で、そのことで国のイメージが上ったり、国民的な一体感のようなものが醸成されたりするということで、今後はますます国としてのメダル獲得に力を入れるようになる。またヨーロッパには有能なスポーツ選手を優先的に帰化させる法律を持っている国がいくつもあるのだそうで、今後はこれがリオ五輪に「難民選手」として参加したアスリートにも適用される可能性もある。

ただ(筆者によると)それは難民アスリートを利用して、国としての「一体感という幻想」(illusion of inclusion)を作り出そうとする努力に過ぎない。いま必要なのは、オリンピックやワールドカップのような巨大国際イベントを取り巻く「国」という考え方そのものを再検討するということである、と。「国」という発想は、極めて容易に国家主義的な考え方に繋がる。"national sports"が、いつの間にか"nationalistic sports" になるということです。

▼英国の場合、オリンピックの獲得メダル数が20年前とは比較にならないくらい増えているのですが、英国チームのことをTeam GBと呼び始めたのは1999年、五輪での使用は2000年のシドニー大会からだそうです。GBはもちろんGreat

Britainの略で、厳密にいうと北アイルランドは含まれていない。その意味ではTeam UKの方がいいのではないかという意見もあるそうです。それはともかく2012年のロンドン大会のTeam

GB選手団542人のうち61人は外国生まれで「人工的英国人」という意味で "Plastic Brits" と呼ばれたりした。このときには「英国はメダル数を増やしたくて外国人もチームに入れた」という批判の声もあった。

▼リオ五輪の英国は総合メダル数では67個で第3位、金メダルでは27個で第2位という好成績であったわけですが、かつての共産圏ほどではないにしても「五輪で勝つ」ことが英国人の一体感を増大させて気持ちを浮き立たせることはメディア報道を見てもわかる。となると(例えば)難民申請者の中で五輪で活躍できそうなアスリートがいたら優先的に扱おうとするのは、英国だけではないでしょうね。「国民的一体感」なんてスポーツ大会以外ではそう簡単に生み出せるものではない。

▼だからこそ五輪における国家主義的傾向には気を付けよう、とこの筆者は言っているのですよね。詳しくは説明しないけれど、むささびもリオ五輪に見る日本国内の「盛り上がり」には居心地の悪さを感じていました。どの国も似たようなものなのですが、気持ち悪いものは気持ち悪い。 |

|

back to top

|

5) どうでも英和辞書

|

| A-Zの総合索引はこちら |

|

post-truth:ポスト真実

"post-"という表現は「~後」という意味でカタカナでも使われるようになりましたよね。「ポスト小泉」というように。"post-"の反対は"pre-"ですね。「戦前」は"pre-war"で「戦後」は"post-war"。文法的には形容詞なんだそうですね。だから「戦後派」は"post-war

generation"でいいわけ。

で、むささびは"post-"というのは「時代」を表す接頭語であると思い込んでいたので"post-truth"という言葉の意味が分かりませんでした。オックスフォード英語辞書(Oxford English Dictionary: OED)が"post-truth"という言葉を「今年(2016年)の単語(word of the year)」に選んだというので、OEDを見たら次のような説明が出ていました。

- Relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief.

世論が形成される過程において客観的な事実よりも感情や個人的信条が大きな影響力を発揮するような状況のこと。

つまり「真実」ではなく「真実らしい感じがする」ようなことに基づく主張ということですよね。例えばトランプが大統領選挙中に言った「オバマ大統領の出生届は偽造されたもの」とか「ISを設立したのはオバマだ」などという殆どギャグとしか思えない言葉がフェイスブックやツイッターを通じて凄まじい勢いで拡散されるうちにとてつもない数の人がこれらをマジに受け取るようになってしまった。

同じようなことが英国のEU離脱キャンペーンでも使われた。離脱派が繰り返し主張したのが「英国は1週間あたり3億5000万ポンドもの加盟費をEUに払わされている」という言葉だった。離脱派が決して触れることがなかったのが、3億5000万ポンドに対してEUから1億ポンドの払戻金が支払われているという事実だった。つまり実際に払っているのは2億5000万ポンドだという"truth"が語られないまま3億5000万ポンドという数字だけが拡散してしまった。

要するに「~という噂がある」という類のデマがSNSを通じて拡散すると尤もらしいハナシになってしまうということですかね。

|

back to top

|

6) むささびの鳴き声

|

▼昨日(11月26日)付のオブザーバーによると、亡くなったキューバのフィデル・カストロについて、英国労働党のコービン党首が「欠陥はあったけれど社会正義の旗手であったことは間違いない」(champion of social justice despite flaws)とコメントしています。コービンのような見方をする左派のオピニオン・リーダーは多いのだそうです。北朝鮮の指導者についてコービンらがどのように考えているのか、気になりますね。

▼先日、TBSラジオを聴いていたら『ゆがんだ青春 -全学連闘士のその後-』というドキュメンタリーをやっていました。最近亡くなった元TBSディレクターの吉永春子さんが半世紀以上も前に作ったもので、1960年の安保闘争で活躍した全学連をリードした学生たちが、実は右翼の田中清玄から資金援助を受けていたことを伝える番組だった。むささびが大学一年生として体験した「60年安保」も、2016年のいま、吉永さんの番組について語るジャーナリストたちにとっては「歴史的な出来事」にすぎないもののようでした。ちょっと寂しい気がしたけれど、当たり前ですよね。

▼あの時、むささびの祖母が安保条約について思いつめたような表情で、「あれは軍事同盟やで、反対せなあかん」と言っていたのを思い出します。考えてみると1960年といえば、日本を壊滅させた戦争が終わってからまだ15年しか経っていないときだったのですよね。祖母にとってはぜんぜん「過去」ではない。その戦争の責任者の一人であるはずの人物(シンゾーの祖父)が首相として君臨している。とても許せるものではなかった。だから全学連のデモに対しても共感を示す人が多かった。でも新安保条約は成立、反対を叫んだ人たちは普通の生活に戻り、次なる首相が「みんなで豊かになりましょうや」(所得倍増論)と呼びかけたりして、「60年安保」は終わった。

▼1960年のあの頃、日本社会党という政党がありまして、外交的には「非武装中立」を主張していた。そしてその社会党の浅沼稲次郎委員長が右翼に刺殺された。憲法第9条の理念からすると、さして異常ではない「非武装中立」という考え方が日本を滅ぼす・・・とこの右翼は考えていた。55年後、この右翼と大して変わらない考え方の人物が首相になっているわけですが、その一方で、2016年の沖縄の人たちの戦いについて「沖縄の人々が『沖縄を東アジアでの平和の象徴にする』というビジョンで活動していますが、空想的な理念ではない。日本が生き残っていく一つの手段です」と語る思想家もいる(白井聡:11月18日毎日新聞)。この人は1977年生まれです。

▼訳も分からないで「60年安保」のデモに参加して、「てめえら、なにやってんだ!」という怒号とともに警官に思いっきり蹴飛ばされたときに恐怖と一緒に感じたのは、この世には決して分かり合うことがない人間がいるものなのだという無力感のようなものだった。自分自身が大して分かっていたわけではないけれど、あの警官の靴は痛くて悲しかった。あれから55年、皆さまにとってどのような半世紀でしたか?トランプのような大統領の登場がアメリカの衰退をはっきり見せつけてくれましたね。自由とか民主主義とかパイオニア精神とか・・・むささびのような世代が憧憬の眼で見ていた、あのアメリカではなくなったということ。

▼実はむささび自身、どうもよく分からないわけよ。トランプ現象もBREXITも現代社会で「置き去りにされている」(left out)と感じている「プアホワイト」たちの怒りの表れであるという人がいますよね。でもそのプアホワイトたちは何故、極右的な言動(「アメリカを再び偉大な国にしよう!」、「英国を取り戻そう!」etc)になびいてしまったのか?アメリカでいうと、彼らは何故、民主党のサンダースを支持しなかったのか?英国でも、何故「労働者階級」の多くが右翼的保守派の言うことに拍手を送ったのか?労働党のオフィシャルな立場はEU残留支持であったのに。

▼と、こんなことを書きながらも、むささびとしては、「何故?」などという問いを発してしまう自分に納得感がもてないわけよ。トランプ現象やBREXITを他人事として考えているということなのではないか?本当は、英米の「プアホワイト」たちを怒鳴りつけたいのよさ。「てめえら、プアぶりやがって、プアブラックやプアラティノ、プアパキスターニのこと考えたことあるのかよ」とか言ってさ。トランプがシンゾーが言うように「信頼できる指導者」かどうか分からないけれど、彼に投票したプアホワイトを信頼する気にはならない。むささびも「プア」だけれど、英米のプアホワイトほどアホではないつもりなのさ。

▼なんだか分からなくなってきたので、この辺で止めとこ。11月に関東地方に雪が降ったのは54年ぶりなんですって?悪い冗談はやめてもらいたい。和歌山から渋柿を取り寄せて干し柿を作っています。むささびの実験によると「渋柿⇒干柿」は「甘柿⇒干柿」より甘いんですね。食べ過ぎないように気を付けよう! |

|

| back to top |

| ←前の号 次の号→ |

|

| むささびへの伝言 |