上の写真はウェールズ出身のフォトジャーナリスト、フィリップ・ジョーンズ・グリフィス(Philip Jones Griffiths)の作品です。撮影は1957年、場所はウェールズのロンダ・バレー(Rhondda Valley)という谷間の村です。1957年といえば第二次世界大戦が終わってから12年、むささびは16才だった。フィリップ・ジョーンズ・グリフィスは1936年生まれ(2008年死去)の報道カメラマンで、アルジェリアやベトナムの戦争取材で有名な人ですが、このような人間写真は素晴らしいとしか言いようがない。

|

目次

1)「自分探し」なんて止めよう・・・

2)首都をマンチェスターへ?

3)「スロー・ジャーナリズム」が求められている

4)「メイビー首相」と英国のこれから

5)「労働党こそまともだ」

6)狂った大統領のお説教

7)どうでも英和辞書

8)むささびの鳴き声

|

1)「自分探し」なんて止めよう・・・

|

|

最近の英国メディアで保守・リベラルを問わず話題を呼んでいる本に "Stand Firm:Resisting the self-improvement craze" というのがあります。日本語訳が出ているのかどうか知らないけれど、本のタイトルを勝手に日本語に直すと『しっかりしろ:自己改善ブームに抵抗しよう』とでもなりますよね。自己改善・・・自分で自分を高めるということ。この本を書いたのはデンマークの心理学者でスベンド・ブリンクマン(Svend

Brinkmann)という人なのですが、Psychology Todayというサイトに、著者がこの本を発表するにあたっての「マニフェスト」なるものを掲載している。書き出しは

- 「自助努力」についての本を次々と買いあさっているのに一向に幸福感を得られない・・・貴方はそんな風に感じていませんか?感じているとすると、おそらく貴方は自己啓発中毒症に感染しているのであり、「反自助」の努力をする必要がある。

Are you buying one self-help book after another without really becoming happy? If so you are likely addicted to personal development and in need of anti-self-help.

となっている。「天は自ら助くる者を助く」(God helps those who help themselves)という昔ながらの教えに反対しているように思える。ブリンクマンのマニフェスト7カ条をかいつまんで説明すると・・・。

|

|

1. 自分のヘソを見つめるのは止めよう(Cut out the navel-gazing)

「ヘソを見つめる」(navel-gazing)とは「独りでじっと考える」という意味なのですね。自分のヘソなんて眺めれば眺めるほどアホらしく見えてくる・・・医学的にはそれを「ヘルス・パラドックス」と呼ぶのだそうです。つまり患者は自分の症状を自己診断すればするほど気が滅入ってくる。世の中の自助努力称賛人間たちは「何事も自分の直感(gut

feelings)で決めよ」などと言うけれど、やめた方がいい。「自分の感覚」ほどあてにならないものはないということ。

2. 人生のマイナス面に注目しよう(Focus on the negative in your life)

「前向きであることはいいこと」と言うのが普通ですが、ブリンクマンによると、人生、ハッピーで朗らか(happy-clappy)よりも「不満たらたら」の方がいいことの方が多いのだそうです。人間誰でも年を取って病気になり、いずれは死んでしまう・・・毎日毎日そういう自分の弱さとか限界を考えるようになると、生きていることを有難く感じるようになる(you’ll

appreciate life more)、と。

3. いつも「ノー」という帽子を被っていろ(Put on your No hat)

世間に対して「そんなことやりたくねえ」(I don’t want to do that)と拒否する姿勢を見せることをデンマークでは「ノーという帽子を被る」と言うのだそうです。ノーの帽子を被ることで人間としての尊厳を見せつけることができる、と。いつも「イエス」とだけ言うなどということはロボットのやること。企業などで上役に「自己啓発」(personal

development)のための研修コースに参加するように勧められた場合でも、丁寧にお断りしたうえで、「自分は職場でケーキを食する日を提案したい」(you’d

prefer to introduce a “cake day” at work)とでも言っておくこと。なるほど・・・ケーキ・デーね。その上役が甘いモノ嫌いだった場合は「窓際に座っていろ」と言われてお終いということね。社内でみんながケーキを食べてる様子なんて、ちょっと気持ち悪い気がしないでもない。この際、ポテトチップス・デーあたりで勘弁してもらいたいな。

4. 自分の感情は押し隠そう(Suppress your feelings)

いつも明るく朗らかに振る舞うと、他人はそれをウソなんじゃないかと勘ぐるようになる。かと言って自分の怒りを抑えられないようでは、手におえないガキ(unruly child)のように扱われることになる。大人は常に「本当」(authenticity)よりも「(見てくれの)威厳」(dignity)を大切にするものなのだ。

5. コーチをクビにしろ(Sack your coach)

「コーチ」というのは、人生相談に乗ってくれたりする人のことを言う(らしい)のですが、大体においてそのような人びとは、相談する側の内面にある潜在能力のようなものを引き出そうとする。そんなことを忘れて、自分の内側ではなくて外側を見たら何が見えるのか・・・そのあたりのことを検討してみよう。人間の「内側」にあるものなんて大したことないってこと、かな?

6. 読むなら「自助本」ではなく小説を(Read a novel)

「自分は自助努力によって富と幸せと健康を手に入れた」などということを述べ立てるような本に限って、人生は自分の思うようになるものという考え方を強化するものが多い。でも実際の生活ではそんな本が言うようにはうまくいかず、そんな本を読んだおかげで却って情けない思いに浸るだけ。その点、小説は人生が極めて複雑で自分の思うようにはいかないものであることを教えてくれることが多い。

7. 過去に生きよう(Dwell on the past)

今現在ものごとがうまくいっていない場合、憶えておくべきなのは、これからもっと悪くなる可能性があるし、おそらくそのようになるということ。そこへいくと「過去」はいい。遠くなればなるほど明るいものになる傾向がある。将来のビジョンだの革新だのということを語る人間に出会ったら、「何ごとも昔の方が良かったのだ」と告げてあげよう。

|

要するに「人生、思うようにはならないことを自覚して生きよう」と言っているように見える。でも・・・「自覚して生きる」ということ自体が「自助努力」そのものなのでは?という疑問が湧いてくるけれど、そのあたりのことについて筆者は

- 自助努力本に反対する自助努力本というわけだ。議論のきっかけにでもなればいいと思っている。

You might call it a self-help book against self-help books. I wrote it like that to generate debate.

と開き直りともとれるコメントを出している。Guardianの紙上にこの本についての書評がでているのですが、見出しが「今こそ、自分探しをやめるときだ」(It’s time to stop looking for yourself)となっています。

|

▼ガーディアンの紙上におけるこの本の書評が「自分探しを止めよう」と言っているのですが、それについての読者の反応がいろいろあって面白い。

- この書評も本自体も個人の権利を侵害しようとしている。何も考えない「蟻の思想」(ideology of the ant)の薦めみたいなものだ。

- それはちょっと言い過ぎなんじゃない?(Aren't you overreacting just a tad?)

- 自分へのこだわり過ぎ(over pre-occupation with the self)がよくないと言っている。それは当たっている。

- 「自分がないこと」(Selflessness)こそが幸福へのカギなのだ。

▼「自分」なるもののややこしさについては、むささびジャーナル367で語っています。「自分」を持つことは大切、でも「自分だけ」じゃダメ・・・何言ってんのさ、このお!と怒りたくなるけれど、ガソリンスタンドの「セルフ」と違って人生における

"self" てえものはややこしいのよね。 |

|

back to top |

2)首都をマンチェスターへ?

|

|

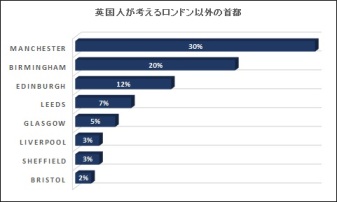

テロ事件に見舞われたマンチェスターですが、3か月ほど前、2月23日付のThe Economistのブログ欄に "Go north"(北へ行け)という見出しの記事が出ていました。何のことかと思ったら、英国の首都をロンドンからマンチェスターへ移転することを提案するものだった。移転の理由は、現在の英国では余りにも物事(ものごと)がロンドンに集中しすぎていることなのですが、なぜ移転先がマンチェスターなのか?世論調査によると、ロンドン以外の首都として最も適当されたのがマンチェスターだったのですが・・・。

|

|

超簡単にこの町のアウトラインを紹介すると、ロンドンから電車で約3時間、マンチェスター市自体の人口は(ネット情報によると)約43万で、バーミンガム、リーズ、グラスゴー、シェフィールド、エディンバラなどに次いで9番目です。ただマンチェスター市を囲むエリア全体(Greater

Manchester)の人口は約270万でロンドン都市圏、バーミンガム都市圏に次いで沢山の人が暮らしている。ただ「マンチェスター」という名前が英国人の心に響くのは、18世紀から19世紀にかけて世界に先駆けて起こった産業革命の中心地であったということなのではないか(というのはむささびの感想です)。20世紀に入って衰退したとはいえ、この町を中心にして勃興した紡織産業や鉄道の発展なしには大英帝国もなかったのですからね。 |

|

| The Economistが、現代のマンチェスターがロンドンに代わる首都としてふさわしいとしている理由には大いにうなずけるものがある。まず地理的な条件。北イングランドに位置しているので、ロンドンに比べると、スコットランド、北アイルランド、ウェールズなどに近いということ。EUを離脱して独りで生きていかなければならない英国(UK)という国にとって国民の一体感の中心になり得るのはロンドンではなくマンチェスターである、と。 |

|

EU離脱と言えば、昨年行われた国民投票で、ロンドン都市圏では残留派が多かったのに対してマンチェスターの場合、市内は残留派が勝ったのですが近郊では離脱を支持する方が多かったのだそうです。住民の気質がロンドン周辺よりも「庶民的」であるということです。また実際の生活水準の点でも、ロンドン周辺よりマンチェスター付近の方が他のイングランドに近いというのも首都にはふさわしいとThe Economistは言っている。4年前の数字ですが、ロンドンにおける平均収入が22,500ポンドであったのに対して、ロンドン以外のエリアのそれは17,600ポンドだった。

首都移転先がマンチェスターであるかどうかはともかくとして、The Economistが強調するのはロンドンへの一極集中が不健全であるということ。ヨーロッパで右翼勢力が台頭している国に共通しているのが、大都市への一極集中現象がみられることだそうで、パリ、コペンハーゲン(デンマーク)、ストックホルム(スウェーデン)、ウィーン(オーストリア)、ブダペスト(ハンガリー)などがそれにあたる。一方、複数の大都市に拡散している国ではそれが起こっていないというわけで、その例としてドイツのベルリンとミュンヘン、カナダのトロントとモントリオール、オーストラリアのメルボルンとシドニー、スペインのバルセロナとマドリード、ベルギーのナムルとブリュッセル、スコットランドのエジンバラとグラズゴーなどが挙げられています。

|

| ▼ロンドンにCharing Crossという鉄道の駅がありますよね。東京でいうと・・・新宿という感じ? The Economistによると、英国における「ロンドン一極集中」を示す数字として、ほとんどの公共投資がCharing

Crossの駅から半径60マイル(約100キロ)の範囲内で行われているのだそうです。東京でいうと、北は宇都宮、西は沼津、東は銚子、水戸という感じですかね。英国の場合、あまりにもいろいろなことがこの半径内で起こりすぎている。外交・防衛・経済という大きな政策決定のみならず、メディアが主なるニュースとして伝える事柄の圧倒的多数がこの圏内で起こっているという数字まであるのだそうです。 |

|

back to top |

3)「スロー・ジャーナリズム」が求められている

|

|

マンチェスターのテロ事件以来、英国のメディアというメディアがこの事件の報道で埋め尽くされており、中にはDaily Mailの毒舌コラムニスト、ケイティー・ホプキンズ(「どうでも英和辞書」参照)のような挑発的な評論も大手を振ってのし歩いているという(むささびから見ると実に情けない)状況なのですが、一服の清涼剤とも言えるエッセイが5月24日付の書評誌、London

Review of Books (LRB) に出ていました。ロンドン大学でメディア論を担当するデス・フリードマン(Des Freedman)教授が寄稿した

"The Terror News Cycle"(テロ報道のサイクル)という見出しの記事です。

|

|

このエッセイは今回のテロ事件についてのBBCのTodayという看板ラジオ番組の報道の仕方を紹介することから始まっています。この番組は毎朝6時から9時までの3時間におよぶニュース番組なのですが、テロ事件があった翌朝(5月23日)の番組では、まずテロリズムに関する専門家とニック・ロビンソンというBBCの花形政治記者の対談があって、次のような会話が放送されたのだそうです。

- 専門家:テロリストたちにとって、誰を殺すかなどはどうでもいいんです。テロが成功したかどうかは、あくまでも遺体を入れた袋がいくつ作られたかによって決められる(Terrorists

don’t care who they kill. It’s the number of bodybags that determines success)。

- 政治記者:それとパブリシティですね(And the publicity)。

- 専門家:そう、それとパブリシティです(And the publicity)。

この短い会話から見えてくるのは、テロリストが「残虐+狡猾=極悪人間」であるという図式について二人の話し手が文句なしに合意しているという雰囲気です。

教授によると、番組はこの二人の対談も含めて延々3時間にわたってさまざまな「専門家」によるテロの動機についての推測コメント、現場に居合わせた人びとによる証言等々、ほぼこのテロ事件に関する報道で埋め尽くされた。これらはいずれも犯人が特定される前の取材・報道です。つまり専門家の「推測」と普通の人びとの「見たこと・聞いたこと」だけで作られたわけですが、おかげでテロリズムを実行する人間にとっての最大の目的(objective)である「恐怖と(世論)分断のタネをまくこと」にとっては大いなる手助けをしたことになる。

|

|

|

その後は被害者、犠牲者の家族とのインタビューや病院関係者によるコメントなどが続くわけですが、フリードマン教授が言うのは、テロ事件にまつわる「一日24時間・一週間7日」にもおよぶとさえ感じられる報道の大洪水にもまれながらも、メディア側が自問するべきなのは、何のための報道なのか?ということである、ということです。人びとの絶望や恐怖感を余すところなく伝えることが目的なのか?それこそがテロリストたちの望むところだと言われているのではないか?政府による警備強化のための世論の盛り上げ?それともテロの政治的背景などについて多少なりとも納得のいく説明をすること?

教授によると、現在の報道で最も欠けているのが、最後の部分(テロが起こる政治的・社会的背景の説明)で、これをやろうとすると「テロリストの肩を持つのか」と言われたりする。教授によるならば、このような背景説明がない限り、テロリズムはあくまでも「人目はひくけれど実はよく分からない事件」で終わってしまう。テロ事件を世界中のさまざまな場所で起こっていることと結びつけて考えることは、必ずしもテロ行為を「大目に見る」ということにはならないのに・・・。 |

|

マンチェスターのテロ事件ではサルマン・アベディというリビア系の英国生まれの青年が犯人とされている。そして彼がつい最近リビアから帰国したばかりであるということも。が、それが何を意味しているというのか?BBCの安全保障専門のジャーナリストが「リビアは破綻国家だ」(Libya has become a failed state)という説明をしたけれど、リビアがそのような状態になったについては欧米による内政干渉の影響抜きには語れない、なのにそのあたりのことについては全く触れていない。

教授はまた2015年11月のパリにおけるテロ事件の際に、英国を代表するニュース番組であるはずのBBCの "Today" が、13時間にもわたるパリ・テロ報道を行ったにもかかわらず、あのテロと欧米諸国による中東諸国への干渉、ISISのようなテロ集団の盛り上がりなどの現象の間の相関関係について語られたのはわずか63秒だけだったのはどういうことか?と疑問を呈している。 |

|

テロリズムそのものの報道が良くないというわけではないけれど、余りにも型にはまった反応は大衆の恐怖心を煽ることにはなっても、読者や視聴者によるテロとの戦いの役に立つことは全くない。むしろテロリストたちが望むような状況を生み出すことに役に立ってしまう。

フリードマン教授はこれまでのような決まりきったやり方をとらず、視聴者や読者が現在の暴力的な世界に対して理解を向上させることに貢献しようとするジャーナリズムのことを「スロー・ジャーナリズム」と呼んでおり、その必要性を訴えているのですが、

- 問題は、そのようなジャーナリズムのあり方を促進するようなビジネスモデルがないし、政治的な意思も見当たらないのが現状だということである。

The trouble is that there is neither the business model nor the political will to foster such an approach.

とも述べています。

▼フリードマン教授は、テロリズムの真の原因や背景を探ろうとする「スロージャーナリズム」を奨励するような「政治意思」がないと嘆いているけれど、マンチェスターの事件後再開された選挙遊説で労働党のコービン党首が「テロリズムの原因をしっかり理解することこそが、英国人の安全を守る効果的な方法だ」(An informed understanding of the causes of terrorism is an essential part of an effective response that will protect the security of our people)と語っています。

▼またマンチェスターの地元紙(Manchester Evening News)のサイトなどを見ても、ロンドンの大衆紙のような過激な反イスラム論調のようなものは見られない。その意味では英国全体の雰囲気は冷静なのではないかと推測しています。 |

|

back to top

|

4)「メイビー首相」と英国のこれから

|

|

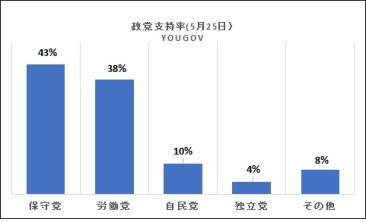

マンチェスターのテロ事件ですっかり影が薄くなってしまったけれど、6月8日は英国の選挙の日です。メイ党首率いる保守党の圧倒的優勢が伝えられていたのですが、最近の世論調査を見ると必ずしもそうではないという雰囲気になっている。マンチェスターにおけるテロ事件以前のことですが、The

Economistのブログがメイさんについて"Not Maggie May, but muddled May"という見出しのエッセイを載せている。訳すと「マギー・メイではなく、どっちつかずメイ」となる。「マギー」はティリーザ・メイの先輩であるマーガレット・サッチャーのことです。メイさんには、これと言ったカリスマ性(fascinating

personality)がない。あえて言えば「冷静にして有能」(calm and competent)が特徴であり、いまの英国人が求めているのはそれなのかもしれないのですが、それが裏目に出て「冷静・有能」が「どっちつかず」と受け取られてしまう可能性もないではない。

|

|

| 5月25日にYouGovという世論調査機関が発表した政党支持率。マンチェスターのテロ事件後に行われた初の調査結果です。保守党と労働党の差が5ポイントとなっているのですが、選挙が行なわれることがメイ首相によって発表された4月半ばのころの支持率は保守党が46%、労働党は25%で、20ポイントを超える差がついていたことを考えると、メイさんにしてみれば信じられないような状況です。The

Economistの記事によると、5ポイント差ということは議席数に直すとわずか2議席なのだそうです。 |

|

実は今から10年前の2007年、労働党の党首がトニー・ブレアからゴードン・ブラウンに代わったのですが、良くも悪くもスター性に富んでいたブレアに比べるとブラウン(ブレア内閣の財務相)は、地味ながらも有能というのが定評だった。そして2010年の選挙を迎えたときに労働党がブラウン党首を表現するのに使ったキャッチコピーは「派手ではない、ただのゴードン」(Not

flash, just Gordon)というものだった。そして選挙ではキャメロンの保守党に敗れてしまった。

好き嫌いはともかく、サッチャーさんの場合は強烈な個性(persona)と哲学があり、「サッチャリズム」という言葉が定着しているけれど、メイの場合に将来「メイズム」(Mayism)として記憶されることがあるだろうか?The

Economistに言わせるならそれはない。"persona" がなさすぎるというわけです。そのことがはっきりしているのはBREXITに対する姿勢です。キャメロン政権の閣僚であった頃はEU離脱には反対していたのに、離脱が勝ってしまうと直ちに「熱心なハードBREXIT推進者」(enthusiastic

supporter of hard Brexit)変わってしまい、EUの単一市場とも関税同盟ともきっぱり縁を切ると言い切ってしまった。

|

|

| この選挙に圧勝して、離脱の条件をめぐってEUと交渉するときに「自分には英国民がついているのですよ」と強気で臨むことができる・・・というのがメイさんの目論見だったのですが、「僅差の勝利」ではそうもいかない。The

Economistはメイさんに "Theresa Maybe" というニックネームを付けたりしているのですが、確かにサッチャーさんのような頑固さはない。ただ首相ともなると「~かもね」(maybe)とばかり言っているわけにもいかない。 |

|

実はBREXIT推進派にも2種類ある。一つはEUの官僚的規制から自由になって独立したグローバルな自由貿易国として世界と付き合おうという考え方で、保守党右派がそれにあたる。もう一方は英国独立党(UKIP)のような外国人排斥傾向のあるグループ。メイさんの場合、両方にいい顔をする傾向にある。例えば昨年のダボス会議で行った演説と保守党大会における演説を比較してみると:

- ダボス会議:英国は開かれた経済、自由貿易、自由な投資、思想、情報の交流などを促進するグローバル・チャンピオンになるのです。

- 保守党大会:最近の指導者たちは庶民たちより国際派のエリートたちに近いと考えているようだ。しかし「世界市民」などというものを信じるということは、どこの国民でもないということですよ。彼らには「国籍」というものの意味が分かっていないのですよ。

となる。一方では国際的であることを強調し、もう一方では「世界市民なんていない」と言い切っている。また今回の選挙用に用意された保守党のマニフェストには、従来の保守党とも思えないような文言が並んでいる。

- 規則のない自由市場など信じていない

We do not believe in untrammelled free markets.

- 利己主義的な個人主義を排する

We reject the cult of selfish individualism.

- EU加盟国であるが故に英国人にも認められた労働者の権利は離脱後も維持される

Workers’ rights conferred on British citizens from our membership of the EU will remain.

最後の文言などを読むと、「EUにいた方が良かったのでは?」と言いたくもなる。The Economistによると、現在の保守党が生まれたのは1834年、それ以来、原理原則よりも政権維持に力を入れてきた。首相としてのメイさんには、保守党の伝統ともいえる「柔軟性」があると言えるけれど、別の言い方をすると「首尾一貫性のなさ」に危険性が潜んでいるということになる。

- 予期せぬ出来事が起こったとき、はっきりした方向感覚を持っていない政治的指導者の弱さが露呈されるものだ。

- Unexpected events expose the weaknesses of political leaders who have no clear sense of direction.

ということであります。

|

▼不謹慎と思われることを覚悟でいうと、むささびはマンチェスターのテロ事件がメイさんに有利に働くのではないかと思いました。彼女が首相になる前に内務大臣(Home Secretary)という、治安を担当する閣僚であったこと、ライバルのコービン労働党党首がISIS爆撃反対などという変わった主張をしており、あたかもテロリストの友だちであるかのように言われていたということ・・・二つ合わせればどう考えたってメイさんに有利だと思ったわけ。

▼テロ事件が原因でメイさんの人気が落ちたということはないのですが、かと言って劇的に上がったわけでもない。世論調査的には何も変わっていない。ただ、テロ後に首相であるメイさんが行ったことと言えば、テロリストについて最大限の侮辱的な言葉を使って「怒りの声明」を発表し、テロ警戒のレベルを「最高」(critical)に引き上げたり、主なる都市の町中に軍隊をパトロールさせたり・・・ただでさえ不安におののいている国内を余計に緊張させる言動ばかり。ガーディアンのコラムニスト、サイモン・ジェンキンズが「うんざり」(enough)と表現するほどヒステリックな対応だった。

▼2001年の9.11テロが起こったときに、ジュリアーノ・NY市長は市民に対して「ピザを買いに行って、子供たちと公園に行き、芝居でも見に行こう」と呼びかけたのだそうですね。そうすることで市民の気持ちを落ち着かせようとした。なのにメイさんは反対のことばかり。「マンチェスター市民の方がよほど落ち着いていた」とジェンキンズは言っている。これでは確かに首相としては物足りない。どうやら6月8日の選挙は、メイさんの「圧勝」というセンはなくなった? |

|

back to top

|

5)「労働党こそまともだ」

|

|

5月19日付のMiddle East Eyeという中東関係のサイトに英国のフリー・ジャーナリスト、ピーター・オボーン(Peter Oborne)が書いた英国の選挙についてのエッセイが載っています。労働党が発表したマニフェストについて語っているのですが、

と言っている。「コービン」は労働党党首であるジェレミー・コービンのことであり、労働党左派のリーダーと目されている。6月の選挙では「鉄道の再国有化」のような「過激」(?)な政策を掲げて、いわゆる「リベラル・メディア」の間でさえもあまり評判が良くない。またエッセイの書き手であるオボーンはというと、保守派の新聞、Daily

Telegraphの政治部長をしていたこともあって、基本的には保守的な考え方をする人で、英国のEU離脱にも賛成の立場をとっている。そのオボーンが激賞するコービンの中東政策とは? |

|

オボーンがまず指摘するのは、ざっと20年前に労働党のリーダーとして登場したトニー・ブレアによって労働党が右寄りになったことで、公共サービスに「市場の原理」が導入され、税制や財政の点でも保守党と労働党の違いがなくなってしまったこと。そこに問題の根源があるということです。

特に外交政策では、労働・保守党ともに欧米によるイラク、アフガニスタン、リビアへの爆撃を支持し、サウジアラビアを始めとするイスラム教スンニ派が支配する湾岸諸国との同盟関係を支持している。しかし今回の選挙の労働党のマニフェストを読むと、外交政策について強調しているのは「保守党と異なり」(Unlike the Conservatives)、平和、人権、国際法を守るということを基本的な姿勢(valus)としている。EUを離脱したあとの英国にとって「グローバルな姿勢を貫く」ことの重要性を訴えている点ではメイ保守党の方針と似ているのですが、過去の失敗(イラク、アフガニスタン、リビアなど)からは決別する必要がある、と訴えている。そして外交政策の中核となるのは、「国連を通じて活動する」、「他国による一方的な侵略戦争には加担しない」という2点であるとしている。

|

|

オボーンによると、コービンはブレア路線からの決別を宣言したが故に政治メディアやロンドンの政界において「異端」扱いされているが、マニフェストに見る中東和平への姿勢こそがブレア、キャメロンに代表される政界の常識に対抗するものだ、と。保守党のマニフェストでは、中東問題が全く触れられていないのだそうですが、オボーンによると、英国メディアはコービンの外交政策についてはわざと無視する姿勢を貫いている。特にBBCがこれを無視するのは全くフェアでないと怒っている。

現在の中東で最も悲惨な状態にある国の一つが、サウジアラビアを中心とする湾岸諸国からの爆撃にさらされているイエメンであるわけですが、コービンはイエメン爆撃に伴う国際人権法違反について国連による調査を実施するべきだとしているし、英国企業によるサウジへの武器輸出にも反対している。 |

| ▼マンチェスターにおけるテロに関連して、コービン党首は「いわゆる対テロ戦争はうまくいっていない」として、英国内で起こるテロと英国政府のこれまでの外交政策とは無関係ではないことを強調しています。つまり英国がこれまでにアフガニスタン、イラク、シリアなどで行ってきた戦闘行為が国内におけるテロの呼び水になっているということです。この発言には、保守党のみならず自民党からも「テロリストの肩を持つのか」という批判が出ているのですが、コービン本人は全くこれを翻す気はないようであります。はっきり言って、彼の主張の正当性は認めざるを得ないと(むささびは)思います。 |

|

back to top |

6)狂った大統領のお説教

|

|

先週の日曜日(5月21日)、サウジアラビアのリアドでイスラム諸国の代表を前にトランプが行なった演説について、The Independent紙のロバート・フィスク記者が評論しています(5月22日付)。演説のテキストはここをクリックすると読むことができるのですが、フィスクによると「偽善とおべんちゃら」(hypocrisy and condescension)でいっぱいのひどいものであったとのことであります。例えば・・・

| イランが敵だ・・・ |

テロの脅威を検討するためには、テロ集団に対して「安全な場所」、「金銭的な援助」、「テロリストを集めるための社会基盤」という3つの前提条件を提供している政府の存在を忘れるわけにはいきません。その政府こそが中東の不安定要因になっているのです。もちろんそれはイランのことであります。

イランが平和のパートナーとなる日まで、良心的な国々は協力し合うことでイランを孤立させなければなりません。彼らがテロリズムに対して金銭的な支援を続けることを阻止しなければならないのです。イランの人びとが公正かつ正義に満ちた政府を手に入れる日が来ることを祈りましょう。 |

フィスクによると、トランプはこれまで何かと言うと「ISIS殲滅だ!」と叫んできたのに、ここでは何故か批判の矛先をイランにだけ向けており、あたかもイラン国民が自分たちのリーダーを上から押し付けられているかのように語っている。実際にはこの演説が行われる直前にイランの大統領選挙が行われ、対外融和路線を進める現職のロウハニ大統領が選ばれたのに、です。サウジアラビアがイスラム教スンニ派の国であるのに対してイランはシーア派の指導的な立場にある国です。トランプが演説の中で批判したのはもっぱらイランであり、同じシーア派と目されるイエメンであり、ヒズボラというレバノンの組織だった。

|

|

| 善と悪の戦い |

| この戦いは異なる宗教間とか宗派間における戦いではないし、異なる文明の間の戦いでもありません。凶暴なる犯罪者とまともな人びとと間の戦いなのです。前者は人間の生命を抹殺しようとし、まともな人びとは宗教の如何を問わず人間の生命を守ろうとしている。これはまさしく「善と悪」の間の戦いなのです。 |

フィスクによると、トランプの口ぶりからするとテロリズムはあくまでもイスラムの世界だけの話と考えている。そしてあたかも自分は旧約聖書に出てくる預言者気取りで、テロとの戦いは「善と悪との戦い」(a battle between Good and Evil)などと言っている。そこには昨年から今年にかけてアメリカ国内で自分がさんざ振りまいた反イスラムの言動に対する謝罪の気持ちなどは一切見られない。

アメリカのCNNはトランプのこの演説について「アメリカの中東政策をリセット(やり直す)するものだ」と解説していたのだそうですが、フィスクによればそれはとんでもない間違いで、トランプが中東の指導者たちを相手に「お説教」(lecture)をしたものに過ぎない。しかもトランプによるこの「お説教」が行われる前に、サウジアラビアが1100億ドル相当のアメリカ製武器の買い付けを約束し、カタールもまた「数多くの素晴らしい武器」(a

lot of beautiful military equipment)の購入を決めている。フィスクは「怒りのエッセイ」を次のように結んでいます。

- トランプは平和を語ったが、実際にはアラブ人をスンニ派とシーア派の間の戦争に駆り立てたに過ぎない。気ちがい大統領の演説が終わったとき、あのイスラム世界の指導者たちは媚びへつらいの拍手を送っていた。しかし彼らは本当にトランプの言葉が予告することを理解していたのだろうか?

Trump talked of peace but was preparing the Arabs for a Sunni-Shia war. The fawning leaders of the Muslim world, needless to say, clapped away when the mad president of America had finished speaking. But did they understand what his words really portended?

|

▼トランプ演説の原稿は、むささびが読んでもひどい代物だと思います。サウジアラビアに1100億ドルもの武器を買わせたうえに、その宿敵国ともいえるイランを「孤立に追い込もう」と呼びかけている。「イランと戦争をしてください、武器は我々が提供しますよ」と言っているのと同じこと。あろうことか、それを「善と悪の戦い」であると決めつけている。イランとサウジアラビアが戦争になったとしても、アメリカが提供するのは武器だけだからアメリカには直接の害は及ばない。北朝鮮をめぐって韓国にミサイル防衛システムを設置し、日本にはさまざまな武器を買わせる。こんな大統領と親密であることに意義を見出している首相の国の人間なのでありますよ、我々は。実に情けないやら、腹立たしいやら・・・。

▼「善と悪の戦い」と言えば思い出すのが「悪の枢軸」(axis of evil)という言葉ですよね。イラク戦争をやり始めたジョージ・ブッシュが使ったもので、イラク、イラン、北朝鮮を意味していた。英国ではブレア首相が、日本では小泉首相が、それぞれこの大統領とウマが合うことを売り物にしていたっけ。 |

|

back to top |

7) どうでも英和辞書

|

| A-Zの総合索引はこちら |

|

final solution:最終的解決

マンチェスターのテロ事件に関連してデイリー・メール紙のコラムニスト、ケイティー・ホプキンズ(写真上)が自分のツイッターで使って顰蹙を買っているのがこの言葉です。もともと右翼的な発言で「人気」を集めている女性コラムニストなのですが、今回のテロについて

"We need a final solution"(今や最終的な解決が必要だ) という言葉を使ってメッセージを発信した。

彼女が言いたかったのはテロリズムと対決するためには生半可な対応ではダメで、もっと決定的な対応をとるべきだということだったようなのですが、"final solution"(最終的解決)という言葉は、ナチスがヨーロッパにおけるユダヤ人を殲滅する計画のことを指すコードネーム(暗号)として使われたものだったのだそうです。つまりホプキンズのツイッターメッセージは、英国もしくはヨーロッパで暮らすイスラム教徒たちへの殲滅計画の呼びかけともとられかねないものであったということです。

このメッセージを発信した途端にホプキンズのもとへ「不謹慎だ」という抗議のメッセージが殺到、さらに警察へ通報する人も出てきたというわけで、ホプキンズはこれを削除、"final solution"というのを "true solution" という言葉に換えたのだそうです。

ケイティー・ホプキンズは1975年生まれだからナチズムのことなど実体験としては知らないのですが、ガーディアンのコラムニストであるニック・コーヘンは

- ホプキンズ自身はナチズムのことなど何も知らないだろうが、彼女が使う"final solution"という言葉には民族浄化以外の意味はない。

Even if Hopkins knows nothing of Nazism - which I doubt - her "final solution" can only mean ethnic cleansing

と言っている。ホプキンズの普段の言動(むささびジャーナル342参照)からしてもそうに決まっている・・・ということです。ちなみに、ホプキンズはこの発言がもとで、トークショーをやっていたロンドンのラジオ局をクビになってしまったそうです。 |

back to top |

8) むささびの鳴き声

|

▼5月25日付の朝日新聞のサイトに「加計学園」問題にからめて文科省の官僚トップだった前川喜平・前事務次官が記者会見を行ったというニュースが出ていました。前川さんの発言もさることながら、むささびの記憶に残ったのは、彼の発言についての文科省の「中堅幹部」の次のようなコメントだった。

- 在任中に内閣府と真正面から闘わずに、今になって正義感を振りかざし、出会い系バーに出入りするなどプロとして自覚のない人が次官をしていたことにぞっとする。若手ががんばっている中で、これ以上発言しないでほしい。

▼なぜこのコメントがむささびの記憶に残ったのか?自己分析してみたのですが、それはおそらくこの「中堅幹部」の発言が持っている(むささびに言わせるならば)理不尽さが理由なのであろう、と。「在任中に闘わずに、今になって正義感を振りかざし・・・」と言うけれど、「正しい」と思うことを発言するのは在任中であろうとなかろうと正しいことなのではありません?この場合の「正しい」というのは「国民が知るべきだと思うことを知らせること」という意味です。それをこの「中堅幹部」が言うように、在任中に言う根性がなかったのだから未来永劫にわたって発言してはならないなどと言われたら、何も言えなくなるのでは?

▼むささびがこの「中堅幹部」に問うてみたいと思うのは、仮に前川さんが在任中に今回のような発言し、それが事実であったと考えた場合、この「中堅幹部」はそれをきっちり支えたのか?ということ。ひょっとすると現在の文科省にだって告発すべき問題はあるんでないの?この「中堅幹部」自身がそれを見て見ぬふりをしていることはないと言い切れるのか?前川さんについて「在任中に内閣府と真正面から闘わずに・・・」などというけれど、そんなこと、アンタに出来るんですか?つまりこの「中堅幹部」は(自分自身も含めた)普通の人間には出来っこないと分かっていることを前川さんに求めているということ。それがむささびには理不尽としか思えないということです。

▼もう一つ、この「中堅幹部」は前川さんについて、「出会い系バーに出入りするなどプロとして自覚のない人」と表現しています。「プロとしての自覚」って何?それと「出会い系バー」はどういう関係になるのさ。仮にも教育という崇高なるものを司る役人がそのような低俗なる場所に出入りする・・・それが教育のプロ失格ということ?例えば新聞記者が出会い系バーに出入りした場合はどうなのよさ?農協の職員は?外国公館の日本人職員は?大学教授は?むささびの感覚によると、その種の場所に出入りしていることがばれるとほんの少しだけ「カッコ悪い」とは思うかもしれないけれど、「プロとしての自覚」云々などというおどろおどろしいものではない。皆さん、文科省の役人に「品行方正・清廉潔白」なんて期待します?小学校から英語を教えようなどというアホらしいことは止めて欲しいとは思うけど、「出会い系バーに出入りするなんて、とんでもない奴だ」などとは全く思いませんね、むささびは。

▼お付き合いを頂き、ありがとうございました。お元気で! |

|

| back to top |

| ←前の号 次の号→ |

|

| むささびへの伝言 |