上の写真はアメリカ・デラウェア州にあるボンベイ・フック野生動物保護区(Bombay Hook National Wildlife Refuge)で羽づくろいをしている青サギ。風ひとつない湖の早朝の景色なのだそうです。アメリカのNational Geographic誌が主催する自然写真コンテストへの応募作品の一つです。まさに一瞬のチャンスを捉えたスチル写真ならではの美しさであります。

|

目次

1)BREXITは今①:結局2年先送り!?

2)BREXITは今②:コービン・ブームと労働党

3)BREXITは今③:「寒い国から帰ったスパイ」の歯ぎしり

4)「新しいドイツ」に向けて

5)話題の本、『津波の亡霊』

6)どうでも英和辞書

7)むささびの鳴き声

|

1)BREXITは今①:結局2年先送り!?

|

|

9月22日(金曜日)、イタリアのフィレンツェで英国のメイ首相が、EU離脱(BREXIT)後の英国とEUの関係についての演説を行なったのですが、The

Economistのブログによると、彼女の演説がケンカ腰ではなくソフト路線のように見えるところからEU側には歓迎されている。問題は英国内の世論、特に保守党内の強硬BREXIT派の意見をどこまでまとめることができるのか(The

real problem could be her own party)ということのようであります。

|

|

英国のメディアでは殆ど毎日のようにBREXIT関連の話題が取り上げられているけれど、余りにもいろいろなことが報じられすぎていて、全体像がいまいちつかめないというのが(むささびの)正直な感想です。事実関係だけ確認しておくと・・・。

- 2016年6月23日:EU離脱に関する国民投票。離脱支持が51.9%、残留支持が48.1%で、英国民は「離脱」を選択したことになった。

- 2016年7月13日:国民投票を提唱したキャメロン首相が辞任して、キャメロン内閣にあって残留支持とみられていたティリーザ・メイ(内務大臣)が首相に就任。

- 2017年3月29日:EUに対して「離脱」を正式通告、2019年3月末の「正式離脱」までの2年間にわたる離脱交渉が始まる。

- 2017年6月8日:離脱に向けての地盤固めのつもりでメイ首相が打って出た選挙で、保守党は22もの議席を減らすという惨敗。強い支持基盤の上でEUとの交渉にあたりたいメイさんにとっては大きな誤算だった。

で、現在、英国とEUの間で離脱条件をめぐる交渉が行われている。例えば離脱後の人の往来制限、離脱に際してEU側が支払いを求めている「離脱費用」の額、英国領である北アイルランドとEU加盟国であるアイルランドの間の国境問題などなど・・・The

Economistによると、「本質的に行き詰まり状態」(essentially stuck)にある。現状を一言で言うと離脱後にEUとどのような関係を保ちたいのかについての英国側の態度がいまいちはっきりしないことである、と。

|

|

メイさんのフィレンツェ演説の中で、各メディアがこぞって取り上げたのが、2019年3月末の正式離脱から2年間を「移行期間」とするという提案だった。2019年3月に正式離脱して、4月1日から文字通り「域外国」になるというのでは貿易や企業関係の混乱が避けられない・・・だったら2年間(2021年3月まで)は現状のままにするという提案です。その間、英国は加盟国としての負担金を支払うし、加盟国の国民による往来もこれまでどおりだし、EU市場へのアクセスも加盟国と同じ扱いを受けることになる。但し英国が2019年3月をもってEU加盟国でなくなるという事情に変わりはないのだから、EUの決定事項に投票する資格はない。保守派(=離脱賛成)のThe

Spectator誌などは

- つまり英国は投票権のない加盟国であり続けるということだ。

In effect, Britain would be staying in the EU but as a non-voting member

と皮肉ったりしている。

|

| EUと英国人 |

|

このグラフは英国社会研究所(Natcen)という機関が、昨年(2016年)のEU離脱に関する国民投票直前に行った世論調査の結果を示しています。年齢別のBREXITに対する態度を示しているのですが、EU離脱を支持している年齢層が55才~74才だけであることが明らかになっている。今からざっと30年前(1980年代中葉)のサッチャリズム全盛期に働き盛りを迎えていた人たちです。対照的に若い世代はほぼ6:4の割合でEUへの残留を望んでいる。

この研究所の調査では、全体として「残留:53%」vs「離脱:47%」で、残留派の方が多い。なのに実際には52% vs 48%で離脱派が勝っている。つまりこの調査に応じた若い層のかなりの部分が国民投票に行かなかったのではないか、とNatcenでは見ているわけです。それはともかく、どちらが勝ってもギリギリだったのだということが分かりますね。 |

|

EU側にはメイさんの演説を「一歩前進」として好意的に受け止める声が多いけれど、問題は保守党の内部です。「余りにもEUに対していい顔をしすぎる」(too generous to the EU)というわけで、メイおろしが本格化するかもしれない。ごく最近、あろうことか閣僚であるボリス・ジョンソン外相が、Daily Telegraph紙に4000語という膨大な長さのエッセイを寄稿、EUに対する強硬意見を披瀝して問題になったりしている。掲載のタイミングがメイさんのフィレンツェ演説の直前であっただけに、「ボリスは後部座席から運転手を操っている」(back seat driving)と批判する向きもある。

というわけで、日本と同じく、政局を語ることだけが大好きな英国のメディアにとって、英国時間の本日(10月1日)から4日までの日程でマンチェスターで開かれる保守党の年次総会が「稼ぎどころ」となるわけです。

|

▼ところでメイさんのフィレンツェ演説とは直接関係ありませんが、英国には議会が主宰する「オンライン署名」(online petition)という制度があることは以前に紹介しましたよね。10万人以上の署名を集めると、議会での審議を行わなければならないという制度です。BREXITの国民投票結果についても「国民投票をもう一度やれ」という呼びかけに400万人以上の署名が集まったことから、議会での審議が行われたのですが、国民投票そのもののやり直しにまでは至らなかった。

▼で、現在この制度を利用して行われているのが、EU離脱にあたっての最終条件に関する国民投票(a referendum on the final Brexit deal)というわけです。この国民投票を英国がEUを実際に離脱する2019年3月以前に行うべしというのが署名活動の要求するところで、すでに国会審議のための必要条件である10万人の署名は集まっている。署名活動の締め切りは来年(2018年)の3月12日となっている。この国民投票には選択肢が3つある。

- 選択肢1: EU離脱のための手続き開始の法的根拠となったArticle 50そのものを無効とする。即ちEUに残留する。To revoke Article 50, thereby keeping Britain in the EU

選択肢2: 英国・EU間の交渉そのものを拒否して離脱する。To reject the UK-EU deal and leave the EU

選択肢3: 英国・EU間の交渉による離脱条件を受け入れたうえで離脱する。To accept the UK-EU deal and leave the EU

▼離脱交渉は2019年3月までに終了することになっているけれど、万一条件面で折り合いがつかず交渉そのものが終了しなかった場合は、「選択肢3」は外され、それに賛成した人数を「選択肢1」と「選択肢2」に振り分けて最終的に一つにするというシステムなのだそうです。まさか、それで国民投票をもう一度ってことにはならない、よね? |

back to top |

2)BREXITは今②:コービン・ブームと労働党

|

|

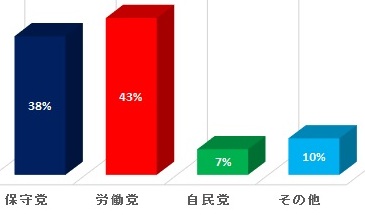

9月23日付のThe Economistに「労働党政権への道」(Labour’s route to Downing Street)という記事が載っています。9月24日から27日までブライトンで開かれた労働党の年次総会の前日に掲載されたものですが、ジェレミー・コービン党首率いる労働党に対する人気が最近大いに盛り上がっていることに触れたもので、イントロは次のようになっている。

- 半年前までは、生き残りをかけてアップアップ状態であった野党・労働党が、いまや政権を目指して準備を進めるようにまでなっている。

Six months ago the opposition was in a battle for survival. Now it is preparing for government

|

|

ジェレミー・コービンが労働党の党首に就任したのは2015年9月のことで、4人の党首候補者の中でコービンは最左翼と見なされていたけれど、草の根労働党員の支持は圧倒的だった(むささびジャーナル327号)。ただコービンが掲げる政策(鉄道・エネルギー・水道などの再国営化、NATOからの脱退、ISISへの爆撃に反対etc)については、草の根労働党員の支持はあったけれど、労働党以外の普通の英国人の間では疑問視する声の方が高かった。「左翼的すぎる」というわけです。

事情が変わってしまったのが、今年(2017年)6月に行われた選挙です。メイ首相が、EUとの離脱交渉における自身の立場を強化するために打って出た選挙だったのに、保守党が13議席も減らす一方でコービン率いる労働党は232議席→262議席と30も議席を増やす結果となった。得票数の点でもコービンの労働党は935万→1290万と300万票も増えてしまった。「左翼的すぎる」コービンの労働党が躍進したことについて、当時のThe

Economistは

- 労働党は無理に中道寄りになるのではなく、自らが「本当に」信じていることに依って立つことによって勝つことができる。

the Labour Party can do well by standing for what it “really” believes in, rather than cleaving to the centre.

と書いている。

|

|

で、迎えたのが先日の労働党大会だったのですが、BBCがコービン党首の言葉として伝えたのが

というものだった。この党大会はタイヘンな盛り上がりで、党首が会場に到着すると、いまや若者の間で流行歌のようになっている "Oh Jeremy Corbyn" が沸き起こった。「まるで勝利集会のようだ」(victory rally)とBBCが伝えるほどの興奮ぶりだった。

で、問題はBREXITです。EU離脱が決まった国民投票の際、コービンの労働党は公式には離脱に反対しておきながら、キャンペーン期間中にコービン本人が休暇をとったりして「離脱反対」がどこまで本気なのか疑わしいとまで言われてしまった。ブライトンの党大会でコービンは、メイ首相がフィレンツェ演説で提案した「2年間の移行期間」というアイデアには賛成しながらも、保守党内部がこの問題でもめていることに触れて、離脱後の英国を「進歩的ビジョン」(progressive

vision)の下でまとめることができるのは労働党だけだ、と訴えています。 |

最近の支持率: YouGov

|

|

ただ、この党大会ではBREXITそのものの善し悪しについての議論は行われず、コービンの演説でも「単一市場へのアクセスを確保すると同時に、EU側の要求である移民受け入れの数値目標の設定は拒否(rejecting

immigration targets)」という、かなり虫のいい言葉しか聞かれなかった。ただThe Economistなどによると、この曖昧な態度にはある程度やむを得ない部分もある。つまり労働党の支持者が、ロンドンを中心とした南イングランドの「若者と高所得インテリ層」と「北イングランドの労働者」という極端に異なるグループを含んでいるということ。前者はEU離脱には反対であり、後者は離脱賛成ということです。 |

▼ジェレミー・コービンは労働党左派の代表格のように言われており、党首になりたてのころは、それが故にメディア的にはあまり評判が良くなかった。右派メディアからはアホ扱いされ、リベラル・メディアからは理想ばかり言っている「困ったリーダー」と言われていたのですが、最近では彼のことを "principled man"(理念がはっきりしている)として好意的に評価する声が高くなっているようであります。それに関連するのですが、むささびジャーナル11号(2003年7月13日)に『「選挙に勝てる党」のジレンマ』という記事が出ています。当時の党首で首相でもあったトニー・ブレアが、自分以前の労働党のことを理屈ばかりこねている「万年野党」として否定したことについて書いている。

▼そのブレアが労働党を「選挙に勝てる党」(winnable party)に仕上げて政権を樹立したのが1997年のことだった。あれから20年、あれほど熱狂的な支持を受けたブレア流の「現実主義的労働党」を否定する党首が受けている・・・時代の流れを感じるけれど、それはまた必要に応じて変化することを厭わない英国人の逞しさの表れでもある。 |

|

back to top |

3)BREXITは今③:「寒い国から帰ったスパイ」の歯ぎしり

|

|

英国の作家、ジョン・ル・カー(John Le Carre)が書いた『寒い国から帰ってきたスパイ』(The Spy Who Came in From the Cold)を読んだことあります?むささびはない。けど映画は見ました。主演・リチャード・バートンで筋書きは憶えていないのに、自分がとても感激したことだけは鮮明に記憶している。妙なハナシですが、実際そうなのです。ジョン・ル・カーは今年で85才ですが、最近になって"A Legacy of Spies"(スパイたちの遺産)という新作を発表するなどして、いまだに活躍しているようです。

|

|

そのル・カーが新作の発表を機に、アメリカのNPRラジオのインタビューを受けています。それによると彼は1961年にCall for the Dead、62年にA Murder of Qualityというミステリーを書いたけれど、さしたる注目を浴びなかった。彼の作品で国際的なヒット作となったのは3作目の『寒い国から・・・』だったのですね。その後の作品もスパイ小説ばかりなのですが、彼自身が英国の諜報機関(MI5とMI6)のスパイとして働いていた。彼のスパイ小説の時代背景はいずれも冷戦による東西対立だったけれど、その冷戦が終わってから約25年経った現在の世界について語っている。

冷戦のころの欧米社会には「はっきりとした哲学(a clear philosophy)があった」とル・カーは言います。「個人の自由」(individual freedom)、「開放性」(inclusiveness)、「寛容さ」(tolerance)などの言葉によって表現される哲学で、総称して「西側の考え方」(a notion of the West)と呼ばれ、人によっては「反共産主義の思想」(anti-communism)と呼ぶこともあった。ル・カーによると、あの当時の「西側」の共産主義理解はかなりおおざっぱ(broad brush)なものだった。共産主義社会にだって優れた人物はたくさんいたし、社会制度にも優れた点があったにもかかわらず、西側では共産主義といえば何もかもが悪者扱いされる傾向があったということです。

|

|

ソ連の共産主義が消えてなくなってから15年以上が経過した今、「西側社会」が方向性を見失ってしまっているというのがル・カーの想うところです。

- 我々を捉えているのは「未来に対する怖れと戸惑い」以外には何もない。西側には一貫した思想がなくなってしまったのだ。

We seem to be joined by nothing very much except fear and bewilderment about what the future holds. We have no coherent ideology in the West.

冷戦終結前の世界で模範となっていた「偉大なるアメリカ」も衰退している。その意味で「我々は独りになってしまったのだ」(We are alone)とル・カーは語ります。

|

|

ル・カーによると、英国のEU離脱は「とんでもないハナシ」(appalling)です。まさにヨーロッパが道義的にも、政治的にも、軍事的にも単一のブロックとしてしっかり団結する必要がある、その時期にEUを離脱する・・・そして大西洋の孤児のような存在になる・・・実に情けないというわけです。

ジョン・ル・カーの作品に必ず登場するスパイはジョージ・スマイリーという名前なのですが、最新作であり、おそらくル・カー最後の作品となるであろう "A Legacy of Spies" の中でスマイリーは自分が心底ヨーロッパ人であり、スパイとしての使命感もヨーロッパに対する使命感であるとしながら、次のように告白しています。

- 私にとって遂げることができずにいる夢のようなものがあるとするならば、それはヨーロッパを暗黒から救い出して新しい「理性の時代」へと進ませることなのだ。私はその夢をいまだに持っているのだ。

If I had an unattainable ideal, it was of leading Europe out of her darkness towards a new age of reason. I have it still.

おそらくル・カー自身のBREXITに対するメッセージなのでしょう。

|

▼Le Carreという名前を「ル・カレ」と発音するのが一般的なのかもしれないのですが、昔BBCのラジオで聴いた『寒い国から・・・』のドラマ番組では「ジョン・ル・カー」と発音されており、むささびもその方がしっくり来る気がするので「ル・カー」と書きました。

▼彼が最初のヒット作である『寒い国から・・・』を書いたのが1963年だから、まさに東西冷戦の真っ最中だった。個人的な思い出になるけれど、むささびは大学生で、共産主義のソ連が崩壊するなんて夢にも思わなかった時代です。でも実際には『寒い国から・・・』の28年後(1991年12月)にソ連は消えてしまった。が、それからさらに25年経って西側世界の人間であるジョン・ル・カーが

"we seem to have no direction" (方向性を見失っている)と言うようになっている。反共産主義の最先端を走っていたはずのアメリカと英国がトランプ現象とBREXITで「呆然自失」という状態にある。方向性を見失った「西側」ですが、ジョン・ル・カー自身は"new

age of reason"(新しい理性の時代)を目指すのだと言っている。とても間違っているとは思えない。 |

back to top

|

4)「新しいドイツ」に向けて

|

|

先週の日曜日に行われたドイツ連邦議会の選挙で、メルケルの率いるキリスト教民主・社会同盟(CDU/CSU)が勝利して、彼女は4期目の首相をつとめることになったけれど、彼女の党の獲得票数は前回比でマイナス8.7%だったのだから、必ずしも喜んではいられない。この選挙で最大の話題だったのが、「極右」と言われる「ドイツのための選択肢」党(AfD)が13.2%(前回比+8.5%)の票を獲得、それまでは連邦議会に議席がなかったのが一躍第三勢力にまで飛躍してしまったということ。選挙翌日(9月25日)のSpiegelのサイト(英文)に掲載されている「新しいドイツ」(A New Germany)というエッセイは、AfDの台頭についての危機感に満ちています。

書いたのはステファン・カズマニーというドイツの政治ジャーナリストで、イントロからして激しい調子です。

- 「ドイツのための選択肢」党が連邦議会に議席を持つようになるということは普通の事態ではない。それはドイツのリベラル・デモクラシーに対する攻撃であり、他のすべての党はこれと戦わなければならない。それが故に社会民主党が(これまでの連立を捨てて)野党に回ったのは正しい選択だったと言える。

The Alternative for Germany's entry into the German parliament is not normal -- it's an attack on our liberal democracy, one that all the other parties must fight. That's just one reason that going into opposition is the right decision by the Social Democrats.

エッセイはAfDという政党が第二次大戦におけるドイツ軍の行動を肯定的に評価し、ユダヤ人などに対して組織的に行った大量虐殺(ホロコースト)を過小評価するような政党であり、それが連邦議会で議席を得たことの意味についてしっかり考えることを呼びかけている。

- AfDの勝利を、単に現在のヨーロッパに共通する右翼ポピュリズムの台頭現象だとして片づけるわけにはいかない。それは我々の自由な民主主義そのものに対する攻撃であり、他の政党およびドイツ社会そのものに対する攻撃であるとみなすべきだ。我々はこれに対して断固として抵抗しなければならない。それこそがこれからの4年間の我々の主なる仕事なのである。

No, this is more than just common European right-wing populism. This is an attack on our liberal democracy -- and the other political parties, indeed the rest of society, must resist it. That will be our main task over the next four years.

|

|

|

と言いながら、筆者がこの選挙の結果として唯一積極的に評価しているのが、これまでメルケルの党と「大連立」を組んできた社会民主党(SPD)が、これからは連立政権に参加しないことを表明したことだと言っている。いまSPDにとってもドイツという国にとっても最も大切なのは、SPDが自らの立場に明確にこだわることである、と。つまり極右勢力に対して断固として戦う真の社会民主主義政党としてのSPDを再評価するということです。SPDが連立政権の一部ではなく野党になることこそが、ドイツの政治をまともな状態に戻すことに繋がるのだ・・・というわけです。

|

|

筆者によると、そもそも保守派であるメルケルのCDU/CSUとSPDが連立を組むこと自体が「異常」(abnormal)なことなのだそうであります。左翼勢力であるはずのSPDと大連立を組んだことで、CDU/CSUの中の保守的な勢力が反発してさらに保守的・右翼的になり、中には極右のAfDに流れてしまった保守層もいるのだというわけです。そしてその責任は一重にこの大連立を推進したメルケルにある、と・・・。

メルケルが推し進めた「大連立政治」の問題点としてこのエッセイが挙げているのが、ドイツの政治から「野党」という名に値する政党がなくなってしまったことです。2013年の選挙の結果生まれた「CDU/CSU+SPD」という大連立が連邦議会の総数630議席のうち500議席を超える勢力になってしまった。その結果、メルケル首相という存在は「議論抜きの合意」を象徴するものになってしまった。つまり彼女が何をしようが、何を決めようが「別の方法もあったのに・・・」という議論そのものを経る必要がなくなってしまった。その名に値する「野党」という存在(an opposition worthy of the name)がないのだから・・・。 |

|

「問題解決が私の楽しみよ」(she enjoys solving problems)と言うのがアンゲラ・メルケルの口癖のようになってしまったけれど、これからはそうも言っていられないかもしれない・・・というわけで、トランプ、プーチン、ユーロ危機、気候変動、北朝鮮の核開発などの国際的な難問題と並んで、Spiegelが挙げているのが、メルケルのCDUと姉妹提携を結んでいるCSU(キリスト教社会同盟)という地域政党の中から極右のAfDに鞍替えする有権者が出てくるのではないかということです。

|

▼AfDの支持者が口にする「ドイツはいつまで謝り続けるのか?」という言葉の裏にある感情は、英国のBREXIT支持者、アメリカのトランプ支持者、そして日本の嫌中・嫌韓人らのいずれにも共通している。自分たちが所属している国の過去に対する否定的・懐疑的な「インテリ・エリート」たちへの反感です。英国では大英帝国時代の植民地時代にアフリカ人やアラブ人に対して英国人自身が行なったとされる諸々についての罪悪感を口にする人間とそれに反発する人間が対立している。日本でも戦前・戦中の日本の「過去」を否定的に述べようものなら「極左・反日」と騒ぎ立てる人たちが存在する。いずれも劣等感をベースにする攻撃性を隠すことをしない人たちであり、哀しいかなむささびのような「普通の人間」は我慢して付き合うっきゃない。

▼それよりもこのエッセイで興味深いのは、社会民主党(SPD)に対して、「極右勢力に対して断固として戦う真の社会民主主義政党」に徹しろと呼びかけている部分ですね。むささびはドイツの政治については何も知らないのですが、メルケルの保守政党と連立を組むについてはSPDなりの思惑があったのであろうと推測するけれど、そのことが保守主義者たちの右傾化を促進すると同時にSPD自体の反右翼姿勢の弱体化を招いた・・・とエッセイは言っている。どこか「選挙に勝てる党」を主張したブレアの労働党の運命と似ている。英国ではそれがコービンによって否定され、今ドイツでも同じことが起こっているのかもしれないということです。「名を捨てて実をとった」民進党も同じ。 |

|

back to top |

5)話題の本、『津波の亡霊』

|

|

The Times紙の東京特派員であるリチャード・ロイド・ペリー(Richard Lloyd Parry)が書いた "Ghosts of the Tsunami" という本が話題を呼んでいるとみえて、あちこちの英国メディアで取り上げられています。2011年の東日本大震災で児童が74人も亡くなった宮城県石巻市の大川小学校の悲劇についてのノンフクションなのですが、保守、リベラルを問わずほとんどの新聞や雑誌が書評を掲載している。むささびがこれまではあまり取り上げたことがない大衆紙的なDaily Mailの日曜版(Mail on Sunday)のサイト(9月9日)に掲載されたものを紹介します。

|

|

まず大川小学校の悲劇について。あの日、三陸海岸・追波湾の湾奥にある新北上川を遡上してきた津波が、河口から約5kmの距離にある同校を襲い、校庭にいた児童78人中74人と、教職員13人中10人が亡くなったのですよね。その後、2014年3月に亡くなった児童の遺族が、当日の学校側の対応について、裁判を起こし、2016年10月に仙台地方裁判所が遺族の訴えを認める判決を出したというわけです。ロイド・ペリーによる大震災報道については、むささびジャーナル(2011年3月17日)でも取り上げていますが、震災後何度も石巻に足を運び、関係者から取材したものをまとめたのが "Ghosts of the Tsunami"

というわけです。

この書評は

- この本にはいろいろといい点があるけれど、その一つとして日本人の人間としての側面を描いていることが挙げられる。これまで日本人といえば、何を考えているのか分からない、疎遠な存在として描かれることが多かった。

One of this book’s many virtues is that it gives a human face to the people of Japan, who are so often characterised as distant and inscrutable.

としたうえで、娘の遺体に対面した母親が娘の顔から泥をぬぐっているうちにタオルが泥だらけになってしまったので、「眼の部分は舐めながら泥をぬぐってあげた」と語り、亡くなった友だちの写真をカバンに忍ばせて登校する生徒は「一緒に登校しているような気になる」と言ったり・・・。

|

|

さらに惨事から6か月後、娘が行方不明になっている若い母親は、自分の娘も含めた行方不明者の捜索活動に参加すべく潜水技術の講習会に参加してライセンスを取得する。海にも潜っての捜索活動に関わる中で自分の娘の遺体が見つかったと知らされる。無残な遺体と対面した彼女はその数日後にはまた行方不明者の捜索のために海に潜って行った・・・。

この書評によると、"Ghosts Of The Tsunami" は、あの大災害と大川小学校における悲劇について書いているけれど、もう一つ「さりげない調子ではあるけれど、日本という国が持っている強みと弱みついても検討されている」としている。例えば大川小学校の悲劇について地方自治体政府が責任を認めようとしないことについての日本人の態度は、よく言えば「冷静」かもしれないけれど、別の言い方をすると「仕方ない」という諦めの雰囲気の中で生きているとも言える。「もっと怒ってもいいのに」と考えるロイド・ペリーにしてみれば、「何故なんだ!」と叫びたくもなる。

|

|

が、その一方で、このような大惨事のさ中にあっても見受けられる「日本的な義務感とコミュニティ意識」(Japanese sense of duty

and community)を目の当たりにして、「英国だったらどうなっていたか・・・」と思わずにはいられなかった。

- 小学校の体育館の中には何百人もの人間が文字通り体をすり合わせるようにして暮らしている・・・これが日本の東北ではなくて北イングランド学校の体育館だったらどうだったか想像をめぐらせた。この状態では、おそらく殺し合いが始まっていただろう。

I pictured a school gymnasium in north-east England, rather than north-east Japan, in which hundreds of people were living and sleeping literally head to toe. By this stage, they would have been murdering one another.

というわけです。

"Mail on Sunday" の書評は「大川小学校の悲劇について知れば英国人なら必ず思い出すのがアベルバンの悲劇だろう」と言っている。むささび自身は知らなかったのですが、今から約50年前の1966年、ウェールズのアベルバン(Aberfan)という炭鉱町でボタ山が崩れて付近の学校や住宅を押し潰し、144人(うち児童が116人)が死亡するという悲劇があったのですね。時代のエネルギー源が石炭から石油へと移り行く兆しが見えていた時代の出来事だった。

|

|

大川小学校の悲劇について、筆者のロイド・ペリーは次のように書いています。

- 悲劇や苦しみを直視することは容易なことではない。一歩身を引いて、それらを自然なもの、避けられないものと思うことはもっと難しい。それができるならば、死であれ惨事であれ、それほどには気持ちを打ち砕き、生きていることがむなしく思われるようなこともないかもしれない。が、自分にはそれは出来ないだろう。特に自分の子どもを失ったような場合は、だ。でもひょっとすると、そのように出来ることは、それを目指して然るべきものなのかもしれない。

It’s not easy to confront tragedy and suffering. It’s surely even harder to take a step back and see these things as natural, or inevitable. If you can do that, death and disaster might not seem as soul-crushing or life-denying as they first appear. I don’t think I could do it myself, especially if I had lost a child. But perhaps it’s something to aspire to.

|

▼筆者のRichard Lloyd Parryですが、1969年生まれ、東京のフォーリンプレスセンターとのインタビューによると、最初に日本に来たのは約30年前の1986年、高校生だったのですが英国内のテレビ・クイズで「日本旅行」を当てたのだそうです。1995年にThe

Independentの東京特派員として日本での記者生活を始めたのですが、その年はオウム真理教によるテロ事件と阪神淡路大震災があった年です。

▼東日本大震災のときは仙台と塩釜へ取材に行き、その際の経験談として、仙台では見ず知らずの被災者からお菓子をもらい、塩釜ではカマボコをもらったハナシを書いている。いずれも被災者の方がどうしても持って行けと言って引き下がらなかったのだ・・・と感激している。現在はThe Timesの特派員のようですが、日本との付き合いも長いですね。 |

|

back to top |

6) どうでも英和辞書

|

| A-Zの総合索引はこちら |

|

deplorable:嘆かわしい

"手持ちの英和辞書によると "deplorable" という言葉の説明として「嘆かわしい、哀れな、みじめな」という日本語が書いてある。ネットで見るMerriam-Websterの英語辞書はこの言葉の説明として

"arousing or deserving of one's loathing and disgust" と書いてある。例文として

- we will not tolerate such deplorable behavior in a house of worship

- 神聖な場所においてそのようなdeplorableな行動は許しません

というのが出ている。ちょっと英和辞書と違う(ように思える)。どうやら「忌み嫌うべき」、「軽蔑に値する」という意味に近い言葉のようですね。

で、その"deplorable"ですが、トランプと会談した韓国の文在寅大統領が、会談の冒頭カメラの前で北朝鮮による挑発行為について "extremely deplorable" と発言したのに対してトランプが言ったのは

- That's been a very lucky word for me and many millions of people.

その言葉は私と何百万という人びとにとって幸運を呼び込む言葉だったんですよ。

という言葉だった。その言葉を言いながらトランプがニヤニヤしていたので、何か特別な意味があるのかなと思ってネットを調べたら、ありましたね。大統領選挙の期間中に民主党のヒラリー・クリントンが「トランプ支持者には人種差別主義者や性差別主義者がたくさんいる」ということを表現するために

- You know, to just be grossly generalistic, you could put half of Trump's

supporters into what I call the basket of deplorables. Right?

かなり一般化して言うけれど、トランプ支持者の半数はゴミ屑かごに捨ててしまっても構わないような人たちじゃないですか。でしょ?

と発言した。その発言を捉えたトランプ支持者が、それ以後は自分たちのことを "deplorables" と呼ぶようになったというわけ。だからトランプにしてみれば、まさに

"very lucky word" ということになる。知らなかったなぁ、そんなこと。 |

back to top |

7) むささびの鳴き声

|

▼思いつくことを日記風に書いておくと・・・。9月28日、民進党の前原代表が「希望の党」との「合流」について党常任幹事会で次のように発言したのですよね。

- 安倍政権を終わらせる。もう一度政権交代が可能な二大政党制をつくりたい。そういう思いで今日は具体的な提案をしたい。(日本経済新聞9月28日)

▼安倍政権の何が悪くて「終わらせる」と言うのか?を問い始めると長くなるので止めておくけれど、安倍政権を否定しさえすれば、あとはバラ色の世の中が待っている・・・前原さんはそんなこと考えていないと言うかもしれないけれど、むささびにはそのようにしか聞こえない。何を否定するのかではなく、何を「肯定」するのかを語るべきです。そうしないとアンタのことを判断することができない。

▼政権交代が可能な二大政党制を作りたい・・・二つの大きな政党が競い合うような世の中を作ること、有権者が常にA党かB党かのどちらかを選ぶような政治の「やり方」(how)を実現する、そのことに命を懸けている、と言っているのですよね?実現しようとする政策の中身(what)は二の次であるってこと?「政権交代が可能な二大政党制を」という言葉を聞くと、むささびには相撲とりが「素晴らしい土俵を作りたい」と言っているようにしか聞こえない。お相撲さんの仕事は素晴らしい相撲をとることであって素晴らしい土俵を作ることではないと思う。

▼日本の有権者は、野党がどのような政策を考えているのかを知らされる機会が非常に少ないと思いません?例えば北朝鮮のミサイル問題について民進党が何を考えているのか?日本経済新聞のごく小さな記事(8月30日)を見るまでは知りませんでした。それによると前原さんは「(北朝鮮との)対話を模索することもしなくてはいけない」と考え、枝野さんは「対話を強調する局面ではない」と考えているのですね。枝野さんの方がシンゾーに近いようです。知ってました?

▼ちなみに日本共産党は、「北朝鮮の暴挙に抗議する」とする一方で、経済制裁強化も大切だが、アメリカと北朝鮮の直接対話が大事だ・・・と考えている(共産党のサイト)。はっきり言って全く知りませんでした。なぜ知らなかったのか?知らされることがなかったから。北朝鮮問題といえば、シンゾーとトランプが意気投合したという趣旨の報道しか知らなかった。それはむささびの怠慢といえばそうには違いないけれど、主要メディアによる野党の意見の報道があまりにも少なすぎると思う。だから有権者もシンゾー的な発想しかないと思い込む。そして自民党以外に政権の「受け皿」がないなんてことになる。そう思いません?

▼ところで、その共産党なんですが、一体いつまで「日本共産党」という名前を使うつもりなのですかね。党のサイトを見ると、自分たちはソ連や中国の共産党からの干渉もはねのけてきたし、ソ連が崩壊したときには「歴史の進歩を妨げてきた巨悪が崩壊した」とまで言い切ったのだと書いてある。党名を変えない理由については

- ぶれない、筋を通すということの象徴―「反戦平和」「国民主権」の旗を命がけで守り抜いてきた不屈の歴史と未来を展望する名前です。

-

- と言っている。

▼「ぶれない・筋を通す」のはいいけれど、社会主義という政治・経済システムそのものをどのように考えているのか?むささびは「ゆっくり社会主義」がいいと思っているのでありますが・・・。いずれにしても「ぶれない・筋を通す」は自民党の選挙ポスターだって言っています。

▼それにしても解散前は「消費税の使い方」だの「大学無償化」だのが選挙の争点のようなことを言っていたのに、選挙が始まったとたんに「北朝鮮の脅威」しか口にしない・・・このあたりにシンゾーのアタマの限界があるわけよね。むささびでさえ分かってしまう「口先人間」ということです。もう一人、「武装難民は射殺だ」という発言をやってしまった麻生太郎という大臣のアタマも似たようなレベルですよね。「踏襲」を「ふしゅう」と読んでいる程度のことなら笑って済まされるけれど、事情があって国を出なければならなかった人たちについて、まず「武装」を疑ってこれを口にする無神経さ加減はとてもまとも(decent)な人間のやることではない。

▼というわけで、9月なんかあっという間に消えてしまいましたね。今年の我が家の庭の柿の木にはたくさんの実がなっておりまして、むささびは干柿づくりに凝ってしまっております。 |

|

| back to top |

| ←前の号 次の号→ |

|

| むささびへの伝言 |