あっと言う間に1月も下旬、信じられます?先日、埼玉の山奥をクルマで走っていたら蝋梅が咲いていました。着々と春が近づいているということでしょうか。ところで、上の写真はレバノンにある難民収容所にいるシリア人の子供たちですが、撮影したのは同じくシリア出身のハネイ・アル=モリヤというカメラマン。このカメラマン自身が難民であったのですが、彼には「盲目」というハンディがあった。詳しくは2つ目の記事(盲目の難民カメラマン:ハネイの場合)に書いてあります。

|

目次

1)MJスライドショー:視覚なしで見えた景色

2)盲目の難民カメラマン:ハネイの場合

3)トランプの訪英中止と英国人の「うぬぼれ」(?)

4)狂信と嘲笑を超えて

5)どうでも英和辞書

6)むささびの鳴き声

|

1)MJスライドショー:視覚なしで見えた景色

|

|

盲目の音楽家といえば、レイ・チャールズ、スティービー・ワンダー、長谷川きよしらの名前がすぐに浮かびます。むささびでさえも知っているし、「目が不自由なだけに耳が研ぎ澄まされているのだろう」と、(何も知らずに)感心したりする。そのむささびが全く知らなかったのが「盲目の写真家」の存在です。一昨年(2016年)8月20日付のThe

Observerに出ていた "The Blind Photographer" という本の書評を読んで初めて知りました。

|

|

このスライドショーは、その本に出ているものも含めてネット上に出ていた盲目の写真家の作品を集めたものです。それにしても目が不自由で自分が撮影している被写体が見えない(かもしれない)のにどうやって写真を撮れるのか?このスライドショーに出てくる最初の3枚("Tree

of Light", "School of Sparkling Seahorses", "Lights")の作品を撮った英国のロジータ・マッケンジー(Rosita McKenzie)という女性写真家は11才で視力を失ったのですが、写真を撮ることについて次のように語っています。

- 眼を閉じて周りの音や空気に集中するの。周囲の景色と感情的な繋がり(emotional connection)を作らなければならない。聴いて、触って、味見して、臭いを嗅いで・・・じーっと立って、鳥が羽ばたく音とか風が吹き抜けていく音とか遠くに聞こえる車の音などに耳を澄ましていると、景色の構図のようなものが浮かんでくるのよ。

|

|

普通の人間が写真を見るとき、自分では意識せずに写真が発する音を聴いている。公園で子供が遊んでいる風景の写真を見ると子供たちの笑い声や叫び声が聞こえるし、夏の田んぼの風景写真を見ると、カエルの鳴き声が、都会の雑踏を写した作品からはクルマの音が聞こえる・・・という具合です。ロジータ・マッケンジーと仕事を共にするカメラマン(健常者)が常に言われるのは、視覚以外で周囲を捉えることなのだそうです。「これは」と思う音が聞こえたり、匂いがしてきたり、空気の動きを感じたりしたときに、その方向にレンズを向ける・・・そうすると写真を撮るという行動が、一つの経験、その場の精神(spirit

of place)を捉えようと試みる経験として残るということです。「その場の精神」とは「その場の気分」というようなものなのですかね。

|

|

スロベニア人のイウゲン・バウチャー(Evgen Bavcar:1946年生まれ)が視力を失ったのは11才のとき。16才で初めてカメラを手にするのですが、初めての写真展をパリで開いたのは41才のときだった。その彼は写真を撮る理由について「誰でも真っ暗な部屋にいると光が見たくなるでしょう」として

- 私が写真を撮るのはその(光を見たいという)欲求からです。

From this desire, I photograph.

と語っている。

|

| ▼「音を聴きながら風景を想う」という言葉で思い浮かべるのがプロ野球のラジオ中継ですね。「打ちました、大きい大きい・・・入ったか?入ったか?入りました~!!!!!」という音を聴きながら自分がその場にいるような気分になっている。耳で見ている。たまにドジなアナウンサーがいて、ただのレフトフライなのに「大きい!」とやったりする。球場で見たり、テレビ中継を見たりするより興奮するときがある・・・あれは何なのでしょうか?ひょっとすると自分のアタマで野球を「見ている」からなのではないか・・・。 |

back to top |

2)盲目の難民カメラマン:ハネイの場合

|

|

このむささびジャーナルの「表紙」写真を撮影したシリア人の写真家、ハネイ・アル=モリヤ(Hany Al Moliya)については国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)のサイトに"Looking for Hany"というビデオシリーズで紹介されています。「写真家」と言ってもまだ24才の若者です。

|

|

|

彼が生まれ故郷であるシリアのホムズ(Homs)という町を家族とともに離れたのは2012年。2011年に始まったシリア内戦で町が爆撃を受け、彼の親戚などが多数死亡、自分たちの住宅も破壊されてしまいとても住んではいられなくなって、家族全員で隣国のレバノンへ逃れた。自分たちが難民になろうとは夢にも思わなかったハネイらの家族にとって、レバノンの難民収容所でのテント生活は「毎日がただ生存することだけ」(life

was focused on daily survival)というものだった。

|

|

|

彼の場合、難民であるということ以外にもう一つハンディがあった。眼震症(nystagmus)という眼の病を背負っていた。自分でも知らないうちに眼球が動いてしまう病で、自分から1メートル以上離れた景色がすべて焦点がぼけてしまう。「法律的には盲目」(legally blind)とされている。ホムズを離れたのは通信エンジニアになるべく大学に入学したばかりのときだったのですが、レバノンで難民生活を送る中で彼の目に留まったのが、収容所を取材にくる外国カメラマンたちだった。当たり前のことなのですが、彼らは取材を終えると収容所を去っていく。ハネイが考えたのは難民生活を難民自身がカメラに収めて世界に発信できないかということだった。

|

|

カメラを手に入れてレンズを覗いたハネイが感激したのは、すべてがくっきりと見えたことだった。自分でも驚くほど写真家としての才能があるようだった。そして「法的に盲目」である彼が自分に与えたタイトルは「難民収容所カメラマン」(photographer from the camps)というものだった。

|

|

しかし彼および家族の難民としての生活の厳しさに変わりはない上に、レバノン自体の国内情勢も緊張したものになってきたことから、収容所生活が3年を過ぎたときに家族全員でカナダへ移住することになった。カナダ西部の大平原の真ん中に位置するサスカチュワン州の州都・レジャイナ(Regina)に落ち着いたのが2015年のことだった。アル=モリヤ一家が難民としての資格を得ることができたのもハネイの眼の状態が理由だった。そしてハネイ自身も念願の大学進学も果たせたそうなのだそうです。

|

|

カナダに落ち着いたハネイですが、シリアやレバノンに残してきた人びとのことを忘れることは出来ない。彼らはいまハネイの写真集の中にのみ存在している・・・と。これらのことはすべて"Looking for Hany"というビデオシリーズで見ることができます。

|

| ▼ハネイの場合、カメラのファインダーで見る景色は通常の人と変わらないようなのですね。その彼が写したシリア難民の子供たちの表情や服装を見ると、殆ど70年も前の自分を見るような気がする。いまに比べれば、服装も食べ物も「貧しい」ものであったのかもしれないけれど、それなりに笑ったり泣いたりしながら・・・要するに楽しく生きていたのですよね。 |

|

|

back to top |

3)トランプの訪英中止と英国人の「うぬぼれ」(?)

|

|

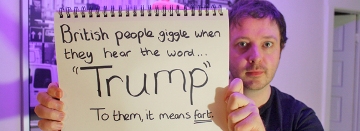

2月に予定されていたトランプの英国訪問が中止されたことは、日本のメディアではどの程度伝えられていたんでしたっけ?ネットに見る限りではそれほどのニュースではなかったようですね。英国のメディアは(当然のことながら)そこそこ大きく伝えていました。そもそも2月に訪英が予定されていたこと自体(むささびは)知りませんでしたが、中止の理由が1月12日付の彼のツイッターで明らかにされていた。

- Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO!

というわけで、いちいち訳すのは止めて、日経のサイトに出ていたものをそのまま使わせていただくと・・・

- オバマ政権が新しい大使館を外れた場所に12億ドル(約1300億円)かけて建てるために、ロンドンで最も好立地で素晴らしい大使館を二束三文で売り渡した。悪い取引だ。私にテープカットしてほしかったのだろうが、お断りだ!

と言っている。とにかくオバマが気にらないという趣旨のことを言えば支持者には受けるということなのでしょうが、実際に大使館の移転を決めたのは2008年のブッシュ政権だったとのことであります。

|

ロンドンのアメリカ大使館:現在のもの(左)と新しい建物(右) |

何も分かっていない

それはともかく保守派のマガジン、The Spectatorがトランプの訪英中止についての英国人の反応について「何も分かっていないうぬぼれ人間たち」だとこきおろしています。記事の見出しは

- Britain’s epic vanity: do we really think Trump cares that much about coming here?

英国の大きなうぬぼれ心:我々は本当にトランプがそれほど熱心にこの国へ来たがっていると思っているのか?

となっている。

|

|

「予行演習」のつもりだった?

英国におけるトランプの評判は全く芳しくない。大統領になる前からその右翼的発言が「英国の価値観にとっての脅威」(threat to British values)だから入国を禁止するべきだという類の議論があったし、大統領就任後はイスラム教徒の入国禁止、エルサレムの首都認知、英国内の極右組織とのツイッター交流 etc 数え上げればきりがないほどで、下院のオンライン署名では「トランプの国賓訪英に反対する」というものに約190万人が署名したり・・・。

そんな状態だから国賓訪問でバッキンガム宮殿に宿泊させるなんてとんでもないという状況だった。そこで(The Spectatorによると)英国のお役人たちが考え付いたのが実験的訪英、つまり訪英はするけれど首相とちょっとだけ顔を合わせておしまいというアイデアで、その中にアメリカ大使館の落成記念式も入っていたらしい。その程度ならロンドンで大規模な反トランプ・デモも起こらない、そのような実験後にいずれは国賓訪問ということで・・・というつもりだった。国賓待遇のための予行演習というわけですね。

|

|

マクロンを見ろ

ただ、The Spectatorに言わせると、そのような反トランプ世論の中で、そもそもトランプ本人が英国訪問を望んでいないのではないかというハナシが全く出てこないのはおかしい・・・「訪問するとしても一回で充分だ」などとトランプが考えているなどとは英国人は思ってもみない、と。

- 尊大でうぬぼれが強く、どんなにくだらないことでも自分たちの気分を良くするものであれば大切だと思い込む・・・(トランプをめぐる世論は)我々、英国人が持っているこのような性癖を見事に描き出している。

Nothing better illustrates our sense of self-importance, our priggishness, and our ability to convince ourselves of rubbish if it makes us feel good.

それに対してフランスのマクロンを見ろ、とThe Spectatorは言います。マクロンは「反トランプ」をセールスポイントにして当選したような人物なのに、2017年の革命記念日(7月14日)にトランプをパリに招待しており、パリ市民もそれなりに歓迎していたではないか。国際社会における英国のライバルたちは、英国人のようにくだらない意地をはることはしないのだ・・・と。

|

|

特別関係、必要なのは英国

英国内の反トランプ人間たちのお蔭で訪英は中止され、その理由として挙げられたのがアメリカ大使館の移転問題だった。しかし本当の理由が、英国内の反トランプ人間たちが引き起こすであろう大騒ぎ(fuss

and fury)を避けたかったことであることは誰でも知っている。英国は自分を歓迎していない・・・アメリカ大統領という世界一のパワフル人間がそのように考え、泣く泣く訪英を中止した・・・多くの英国人はそのように考えたがっている。

昔から大西洋を越えた英米関係は「特別」なものと(英国では)言われきた。しかしEU離脱という事態を考えると、英米の「特別な関係」(the so-called special relationship)を必要としているのは、アメリカではなくて英国の方なのだ、とThe Spectatorは強調している。この記事によるとトランプ本人は英国流の「威風堂々」(pomp and circumstance)たる公的な行事の類が大好きであり、スコットランド人の母親が王室に対して大いに親しみを感じていたと語っているのだそうですが、それは個人としてのトランプのハナシ。アメリカ大統領としての仕事の中では英国は優先順位(priority)の低い国になってしまう。なのに左翼の連中ときたらトランプの訪英が中止になったのは、自分たちが英国の名誉を守るために戦ったからだなどと大喜びしている・・・というわけで

- 我々は、なんと愚かで虚栄心の塊のような国民なのだろう。

What a silly, vain people we are!

というのがThe Spectatorの記事の最後の言葉です。

|

▼ファイナンシャル・タイムズから送られてきたニューズレターによると、英国行きがなくなったトランプはダボス会議に出席するつもりらしいですね。あの会議にトランプのお友だちがいるとは思えないけれど・・・。

▼トランプをアホ扱いする英国のその種の「世論」について、The Spectatorは「鼻持ちならない虚栄心に固まった自称・進歩的インテリ」であるとこき下ろしている。ではThe Spectatorは、トランプのどの部分を肯定しているのか?まさか世界一パワフルな国の大統領だから・・・ということではないよね。むささびの見るところによると、トランプを支えているアメリカの草の根人間たちは「虫唾が走るほど汚らわしい」けれど、大統領ともなると世界的な影響力があるのだから、とりあずは笑顔で迎えてあげるのが英国流・・・というのがThe Spectatorの正直な感想なのだろう、と。つまりThe Spectatorの「リベラル・インテリ」批判の方に英国人が抜け切れないでいる哀しい「虚栄心」を見てしまうわけよさ。

▼ロンドンにあるアメリカ大使館の移転ですが現在の所在地であるメイフェア地区のグロブナー・スクエアはロンドンでも最も良く知られたエリアですよね。地下鉄の駅としてはMarble

Arch, Bond Streetなどがあって、ハイドパークが近くて・・・という場所です。BBCのサイトによると、アメリカ大使館は999年のリース契約で借りているだけで実際の所有者はGrosvenor

Estatesという不動産会社なのだそうです。リース権の売却価格は明らかにされていないけれど、噂では3億~5億ポンド(約400億円~650億円)という数字が取りざたされている。新しい大使館はメイフェア地区からいうとテムズ川を挟んで反対側のヴォクソール(Vauxhall)というエリアにあり、地下鉄(ビクトリア線)ヴォクソール駅から歩いて10分だそうです。 |

back to top

|

4)「狂信」と「嘲笑」を超えて

|

|

思想・哲学・心理学のような話題を取り上げているサイトに aeon というのがある。そのサイトに "Alt-Right or jihad?"(極右思想かイスラム過激主義か) というタイトルのエッセイが出ています。人類学者のスコット・アトラン(Scott Atran)という人が書いたもので、ここ数年、ヨーロッパやアメリカで猛威を振るっているイスラム過激思想(Jihadism)とネオナチやアメリカのKKK(クークラックスクラン)のような白人極右思想について語っている。欧米社会が大事に守ってきたはずの民主主義を真っ向から否定する考え方で、欧米社会で暮らす若者たち(イスラム教徒も白人も)の心を掴んでいるようにも見えるけれど、アトラン氏の考えを一言でまとめると

- イスラム過激思想も白人極右思想も根は同じ。グローバル化の暗黒面が出てしまっていること、そしてそれぞれの社会におけるコミュニティの崩壊である。

Unleashed by globalisation’s dark side and the collapse of communities, radical Islam and the alt-Right share a common cause

となる。アトラン氏はこれらの狂信主義と暴力的ナショナリズムを乗り越えるカギを握るのがコミュニティの復活と若者であるとしています。大いに読まれて然るべき内容のエッセイなのですが、5300語とやたらに長いのが玉にきず。ポイントだけ抽出して紹介してみます。

狂信の魅力

「グローバル化」とは、国と国との境目がなくなってモノや人が自由に行き来する状態のことで、悪いハナシではない。が、「暗黒面」(dark side)もある。人間であれ、モノであれ、それまでには触れたことのない異質なものと接触するのだから摩擦も増える。それまで暮らしてきたコミュニティが変わらざるを得ず、それを「崩壊」と呼ぶことも出来る。そのことによる戸惑いの中で、それまで自分たちを律してきた「リベラル民主主義」を捨てて排他主義や狂信的思想に走る人間も出てくる。「グローバリズムなんてものがあるから、ヘンな奴らが入って来るんだ」というわけです。

アトラン氏によると、極右思想やジハディズムが(ある人びとにとって)魅力的なのは、考え方の中身ではなく、集団的な帰属意識(collective identity)のようなものに浸ることができるということです。そのために自分の命までも投げ出すことを厭わないほどに素晴らしい思想であると思い込ませている。反対に現代の欧米社会では「リベラル民主主義」のために命を捧げようなどと考える人間は殆どいない・・・ということがアトラン氏らが行った世論調査などで明らかになっているのだそうです。

|

|

「歴史の終わり」ではなかった?

アトラン氏の主張は、25年も前(1992年)に一世を風靡した、あのフランシス・フクヤマの思想を否定しようとするものである・・・本人はそのようには言っていないけれど、このエッセイを評論するThe Economistの解説記事はそう言っている。『歴史の終わり』(The End of History and the Last Man)という本の中でフクヤマは、ソ連共産主義や他の独裁体制の崩壊によって「歴史が終わる」と予測した。

- 透明なルールに司られる自由市場主義や自由な選挙にまさる制度は存在しないという状況が出現したということだった。

In other words: a state of affairs in which there was no serious alternative to free markets and free ballots, underpinned by transparent rules.

つまり欧米社会が採用しているリベラル民主主義は、人類が持ち得る最高・最善・最後の政治体制であって、これ以上のシステムは将来もあり得ない・・・と。むささびは読んだことがないけれど、あの本が出た当座、日本のメディアは大騒ぎでこれを取り上げていたのを記憶しています。 |

|

でも、あれから25年、アトラン氏がフランス、スペイン、モロッコなどの知識人たちと共同で調査したところによると、民主主義を守るために命を懸けよう(to

give up their lives for democracy)という意思は殆ど存在しない。それはISISのようなテロに見舞われているはずのヨーロッパにおいて特に顕著である、と。テロ事件が起こるたびに西側の指導者たちは、「我々の価値観が勝利するだろう」(our

values will prevail)という声明を発表したりするけれど、アトラン氏によるならば、彼らの言葉は単なる口先だけに終わっている。

「敵はイスラム文明に変わった」

欧米の若い世代の人びとは、船が岸壁から離れて漂流するように、伝統的なものから身を引き離して新しい「社会的な存在価値」を求めてもがいている、とアトラン氏は見ている。フランシス・フクヤマの本と同じような時期に『文明の衝突』(The

Clash of Civilizations and the Remaking of World Order)という本が出て、これもメディアの間ではほとんど流行語のようになった。冷戦後の世界では、それまでの共産主義vs資本主義のようなイデオロギー対立に代わって、欧米文明vsイスラム・儒教のような文明間の対立の時代になると主張、ソ連なきあとの新しい敵を見定めるための発想を提供するものとして話題を呼んだ。

要するに「敵は共産主義からイスラム文明に変わった」と主張していたのですが、アトラン氏によると、肝心の欧米文明そのものに解体現象(unravelling)が起こっており、ジハディズムや白人至上主義のような狂信思想は、社会における自分の存在価値のようなものを模索する若者たちの欲求に応えてきた、と。

|

|

ダボスの嘲笑が聞こえる

経済が行き詰まる一方で技術開発がめまぐるしく進む中で、狂信主義やテロリズムが横行したことはこれまでにもある。19世紀末には無政府主義がロシアやアメリカを席巻したし、20世紀初頭にはアメリカのKKK(クー・クラックス・クラン)が400万の会員を擁していた。現在ではイスラム過激派、白人極右勢力の間では、相手を叩き潰すための「最後の戦い」(final reckoning)を始めるべきだという考え方が強い。ある白人至上主義者は「人種戦争の必要性を認識しないのは悪だ」(Evil is the failure to recognise the necessity of race war)とまで言っている。

にもかかわらず(アトラン氏の見るところでは)欧米の指導者や知識人たちは、相変わらずフランシス・フクヤマ的な楽観主義(リベラル民主主義万能論)から抜け出せないでいる。アトラン氏がダボス会議などで彼なりの悲観論を語ると、殆どの参加者がイスラム過激思想や極右思想などはグローバル化が進展する中における「負け犬」(losers)にすぎず、これから進展する人工知能やロボット技術による「おこぼれ」(handout)をあげれば収まる・・・と悲観論を笑い飛ばしている。アトラン氏は「ダボスの偉いさんたちは自らの墓穴を掘っている」(The doyens of Davos thereby could be subsidising their own extinction)と考えている。 |

|

若者とコミュニティの復活

「ダボスの偉いさん」によるグローバリズム万能論と、そこからはじき出されたと感じている現代の「負け犬」たちによる暴力絶賛論の声が高い中で、アトラン氏が希望を繋いでいるのが、若い世代をリーダーとするコミュニティ活動の復活です。グローバル化によって進んでしまったコミュニティの崩壊を草の根レベルで立て直そうという動きがヨーロッパ各国で見られるのだそうです。例えばドイツの暴力撲滅ネットワーク(Violence Prevention Network)、右翼勢力からの離脱を呼びかけるドイツ脱出活動(Exit Germany)、スウェーデンのExit Motalaなどは、いずれも地元の住民が立ち上げた運動で、それぞれのコミュニティにおける暴力や貧困の追放に取り組んでいる。

国際的な動きとしてアトラン氏が注目しているのが、The United Network of Young Peacebuilders(UNOY)という平和構築を目指す若い世代のネットワークで、オランダに本部があり、世界50か国に約80のネットワーク組織を有している。2015年に採択された国連決議2250(若者の政治参加を促進する)の推進に中心的な役割を果たしている。アトラン氏によると、現在、イスラム過激主義や白人優越主義などの暴力的な活動の中心を担っているのが若い世代であり、それに対抗する運動も若い世代が中心となって、狂信主義のとりこになっている若い世代を引き抜くようでなければ意味がない。

変わりゆく世界の中で不安を感じない人間はおらず、変化を拒否し、自分たちとは違う存在に対して恐怖のみを感じながら生きている人びとが多い。暴力と狂信の中に希望を見出そうとする幻想から逃れるのも容易なことではない。ただ「世界にはまだこれらに対抗する情熱や思想をシェアする機会(chance)は残っている」として

- 我々の祖先の中には、そのような機会を求めて革命・内戦・世界戦争を戦った者もいるのだ。

It is for this chance that some of our forebears fought a revolution, civil war and world wars.

という言葉でアトラン氏の長い論文は終わっています。

|

▼確認しておくと、スコット・アトランが「グローバル化の負の面」と言っているのは、KKKやISIS のような極端かつ暴力的な思想そのものではなくて、それになびいてしまう人間が多く存在するという現象のことを言っているのですよね。さらに言うと、彼が言っているのは(どちらかというと)欧米社会のことだと思いません?特にイスラム・テロの場合、欧米社会で疎外感を味わっているイスラム系の若者がテロ思想になびいてしまうということを言っているのだと思います。その一方で欧米社会で暮らすキリスト教系の若者の中にも疎外感を抱えながら生きている人間がたくさんおり、両者に共通するのがグローバル化によるコミュニティの崩壊という現象である、と。

▼経済のグローバル化という現象はいつごろから始まったのか?むささびの理解によると、サッチャー、レーガン華やかなりし1980年代なのではないか、と。二人ともナショナリストではあっても「小さな政府」を標榜したりして、経済の世界における国境を気にしていない部分があったということです。違います?あれから30年以上経過しているのですが、国境がますます低くなり、企業も人間も世界を股にかけて活動するのが当たり前になった。その潮流の中で勝ち組と負け組が出て来てしまった。勝ち組はスイスの保養地・ダボスに集まって「自由な市場経済の推進による人類の未来」を語り合い、負け組はというと英国のサンダーランドや米国のデトロイトのような「かつての工業都市」で「忘れられた存在」(forgotten

people)としての悲哀を味わっていた・・・と、こういう図式になるわけです(むささびによると)。

▼この30年の間にもう一つ、「ソ連崩壊」という画期的な出来事があった。英米の資本主義にとって最大のライバルであったソビエト社会主義共和国連邦(1922年~1991年)が消えてしまった。そして「社会主義」という経済・社会システムが成り立たないということが世界の常識のようになってしまった。英国ではブレア政権の誕生(1997年)という形で労働党の右傾化が始まり、日本では1996年に日本社会党が社会民主党に変わるなどして現代に至っている。いまどき「社会主義」なんてギャグ以外の何ものでもない・・・と。でもその一方でグローバル化がトランプやBREXITのような孤立主義や狂信主義や極右勢力の台頭という現象を生んでいる。

▼というわけで(唐突ですが)むささびが問いたいのは、ソ連は崩壊したかもしれないけれど、それが社会主義そのものがアホな制度ということの証明になるのか?ということであります。グローバル化で「忘れられた人びと」はなぜBREXITやトランプに走ったのか?なぜ左ではなく右へ走ったのか?グローバル化の負の面を克服するのは、さらなるグローバル化なのか?本当は社会主義という方向もあるのではないのか・・・とむささびは考えているわけです。これを(例えば)テレビ・スタジオにおける討論会のような学者やジャーナリストによる議論のテーマにしてしまうと社会主義には(多分)勝ち目はないのかもしれない。が、スコット・アトランが言うように、グローバル化や狂信主義に代わるものを模索する態度を基本にすると、必ずしもアホらしいハナシではなくなる。 |

|

back to top |

5) どうでも英和辞書

|

| A-Zの総合索引はこちら |

|

conception:妊娠・受胎

"conception"は"conceive"という言葉(動詞)の名詞です。女性がお腹に赤ちゃんを宿すこと。「妊娠」には"pregnancy"という言葉があり、妊娠していることを"being

pregrant"と言いますよね。あちらの辞書によると"conception"は受胎行為そのものであり、"she

is conceived"というと赤ちゃんができたばかりの状態のことを言うのだそうです。それから生まれるまでの約40週間は"she

is pregnant"となる。

ところで"conception"に関連して「21.0」という数字があるのですが、何だかご存じ?2015年の1年間で女性1000人につき妊娠した18才以下の人の数だそうです。1000人につき21.0件ということ。数字の出所は英国統計局(Office for National Statistics: ONS)で、21.0件というのは、記録をとり始めた1969年以来最も低い数字なのだそうです。ONSによると、2015年の1年間で妊娠した18才以下は20,351人で前年(2014年)の22,653人に比べると約10%の減少となっている。全年齢の女性の妊娠件数は2015年で876,934で前年の871,038に比べると0.7%の増加となっています。

|

| 18才以下の妊娠件数の推移 |

|

ところで18才以下の妊娠件数「21.0」は、英国統計協会(Royal Statistical Society: RSS)という組織が指定した「2017年における最も興味深い数字」の一つに認定されています。なぜ興味深いかというと、それが最近の英国の若者たちのライフスタイルを反映しているからなのだそうです。実は若者が喫煙や飲酒についても控え目になっているという傾向がある。妊娠件数の低下については性教育の充実を背景に挙げる人が多いのですが、教育以前に若者の行動が全般的に「慎重」になっているのは事実なのだそうです。

|

back to top |

6) むささびの鳴き声

|

▼まずはお知らせから。前回のむささびジャーナルで『Scratch 線を引く人たち』というラジオ番組を紹介しました。とても面白い放送で「再放送されないのが残念だ」という趣旨のことを言いましたよね。再放送ではないのですが、2月5日(月曜日)の19時から20時までの時間帯で大阪・毎日放送(MBS)が放送することになったのだそうです。関西地方の皆さま、ぜひ聴いてみてください。

▼今回のむささびに載せた4つ目の記事(「狂信」と「嘲笑」を超えて)を準備しながら、むささびは『Scratch 線を引く人たち』という番組のことを思い出しました。グローバル化やインターネットの世界が進展する中で、時代の潮流の外側にいて疎外感を味わっていた人間が突如として「素晴らしい思想」(狂信主義など)に目覚める、そして・・・というわけです。相模原の事件の被告もリベラル憎しの念に凝り固まっているアメリカ人も同じような心理状態にあったのではないか。そのように考えていくと、同じようなことが世界中で起きているようにも思えてくる。

▼1月15日付の東京新聞「本音のコラム」という欄に『晴れ着と格差』という短いエッセイが載っています。書いたのは看護師の宮子あずさという人で、成人式を目前にして振袖の販売・レンタル会社が閉店、注文した晴れ着を提供できなかったという、あの事件について書いています。宮子さんによると、成人式のみならず「子ども関連のイベントは華美になっている」のだそうです。当たり前ですが「華美」に着飾るためにはお金がかかる。お金がない人はどうするのか?着飾らないままイベントに参加するか、参加を諦めるかのどちらかしかない。今年の成人式の場合、注文した晴れ着を着ることができなかったので参加を諦めた被害者も多数出た・・・。

▼「一生に一度の晴れの日だったのに」と、晴れ着が調達できず泣く泣く参加を諦めたという女性が街頭インタビューを受け、ハタチの娘のために何十万円もかけて「晴れ着」を用意したという親のことも報道されていた。宮子さんは「晴れ着が必須ならば、自治体主催の式典として不適切ではないか」と書いている。まさか自治体主催の成人式に参加するためには「晴れ着が必須」なんて、そんなことはないよね。要するに誰に強制されたわけでもないのに「晴れ着が必須」と決めつけていたということだと(むささびは)想像するのですが、そうだとするとなお悪い、か・・・。

▼昨日(1月20日)のTBSテレビ『報道特集』が「トランプ政権1年と白人至上主義」というテーマで、アメリカにおけるネオナチや白人優越主義の若者とのインタビューを伝えていました。このむささびの4つ目の記事(「狂信」と「嘲笑」を超えて)の中で人類学者のスコット・アトランが取り上げた問題です。番組の中で、ある白人至上主義の青年が「アメリカの学校では、リベラル教育によって"白人は悪い人間だ"ということばかり教えられる。もううんざりだ」という趣旨の発言をしているのを聞いてはっとしました。全く同じことをEU離脱を支持する英国人(白人)が言っていたのを思い出したからです。「我々は英国人であることを恥じる必要はないのだよ」と言っていた。

▼アメリカのトランプ支持者も英国のBREXITEERSも、同じようなイライラ感を「リベラル」人間たちに対して抱えている。実際には日本でも同じことがありました。いわゆる「自虐史観」に対する怒りのような感情です。「左翼の連中は、飽きもせずに日本や日本人が如何にダメな国・ダメな人間であるかを語っている。いい加減にしろ」という、あれ。いつの間にか、それもなくなってしまいましたね。「自虐史観」的な姿勢そのものが言論の世界から消えてしまい、「自己礼賛史観」が世の中を支配するようになったから。

▼「自虐史観」が「自己礼賛史観」にとって代わられた時期と、成人式における「晴れ着でなきゃ」論がそれほど異常なことではなくなった時期は同じなのではないか・・・とむささびは想像しています。まんざら間違ってはいないと思う。

▼明日(1月22日)、関東は大雪だそうです。いやですねぇ・・・。 |

|

back to top |

←前の号 次の号→ |

|

| むささびへの伝言 |