きょうは4月29日、つまり「天皇誕生日」などと言うのはむささび(およびその友人)だけ。実は「昭和の日」なんですってね。知ってました?1989年1月に昭和天皇が亡くなって、その年の4月29日は「みどりの日」となったのですが、それが続いたのは2006年4月29日まで。2007年のその日からは「昭和の日」(英語でいうとShowa

Day)になった・・・とウィキペディアに書いてあります。「みどりの日」は5月4日に移動したのだとか・・・知らなかった、そんなこと。

|

目次

1)イラク戦争って何だったのか?

2)むささびとイラクの15年

3)反・反共主義≠親共産主義?

4)「死」を語り合おう・・・

5)どうでも英和辞書

6)むささびの鳴き声

|

1)イラク戦争って何だったのか?

|

|

今年はあのイラク戦争が始まってからちょうど15年だったのですね。2003年の3月20日に英米を中心とする有志国軍によるイラク爆撃が始まり、フセイン政権は3週間ともたずに崩壊、5月1日にはアメリカのブッシュ大統領が「使命は達成された」(Mission

accomplished)とする勝利宣言を行ったわけです。

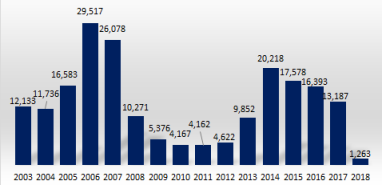

民間人の死者30万

あれから15年、約30万人のイラクの民間人が命を失い、国内も部族・宗派抗争などを繰り返しているうちに2014年ごろからISIS(イスラム国)の台頭などもあって殆ど内戦状態になっていた。ISISのテロに関係する民間人の死者は少なくとも7000人、イラク政府の警備関係者の死者が2万人、さらにISIS側にも2万3000人もの死者を出している。

|

イラク戦争:民間人の死者数

|

で、現在のイラクはどうなっているのか?3月31日付のThe Economistのサイトに

- Iraq is getting back on its feet

イラクが立ち直りつつある

という記事が出ています。それによると2017年にモスルという町を占拠していたISISが撤退したことで「新たなる国民的団結心のようなものが広がっている」(a

new sense of unity prevails)とのことであります。この記事によるとイラク政府の懐は石油価格の値上がりで大いに潤っており(flush

with money)、今年初めに開かれたイラク再建国際会議には海外の投資家2000人が殺到するほどだった。首都バグダッドは中東の大都市の中では「最も安全な感じ」(feels

safest)であり、モスルのレストランには家族連れが並んでいるし、黒いベールを被っている女性の姿も見えない(not a niqab, or

face-veil, in sight)などなど、現在のイラク(人口4000万)の明るい側面が伝えられている。 |

よみがえった?バグダッド

よみがえった?バグダッド |

民主主義は生きている?

The Economistが「特筆もの」(To cap it all)としているのが、イラクという国が「独裁者を追放した後に民主主義を実践している」(get

rid of its dictator and remain a democracy)ということで、そのような国はアラブではイラクとチュニジア以外にないのだそうです。イラクでは来る5月12日には複数政党が参加する選挙が開かれる。言論の自由はあるし、メディアや民間人の活動も盛んである(Media

and civic groups are vibrant)とのことであります。The Economistの記事は今のイラクが何も問題なく安定していると言っているわけではないけれど、15年前のフセイン政権のころに比べれば民主的であり、ISISが猛威を振るっていたころに比べれば「脆弱」(fragile)とはいえ一応安定はしていると評価している。

|

|

|

一方、The Economistのような見方をしていない専門家も(もちろん)いる。国際問題の研究・政策提言機関であるオックスフォード・リサーチ・グループ(ORG)のサイト(2月28日付)に「イラク侵攻から15年」(The Invasion of Iraq Fifteen Years On)というエッセイを寄稿した英ブラッドフォード大学のポール・ロジャーズ(Paul Rogers)教授もその一人です。

米大統領の「戦争力」

教授のエッセイの中から一か所だけ紹介すると、2001年9月11日の同時多発テロ以来、アメリカの発想が余りにも軍事優先に傾きすぎており、それが今でも継承されているとのことであります。9・11テロ直後にブッシュ大統領が、議会に提案して承認された"A.U.M.F"と略称される決議案があった。"Authorization for the Use of Military Force"(軍事力行使に関する権限)というものなのですが、いわゆる「テロとの戦い」(war on terror)という名目で、大統領に対して軍事力行使について圧倒的に幅広い権限を与えるものだった。アフガニスタン以後の米軍によるさまざまな国における行動は、大統領が有するこの強大な権限を根拠にしている。教授に言わせれば、A.U.M.Fのお陰でアメリカは国際問題の解決に何かというと軍事力に訴えるようになった。

|

|

この発想はトランプ政権にも引き継がれており、圧倒的な軍事力を使ってISISのようなテロ勢力を排除すれば、アメリカの「助け」がなくてもイラクは安定する、そうなればアメリカの安全保障は中国やロシアとの対決だけをアタマに描いていれば充分である、と。果たして事はそれほど単純なのか?と教授は問いかけます。例えば、昨年(2017年)10月にISISが占拠していたシリアのラッカという町が、米軍の支援による戦闘の末に「解放」されたとき、その直後にアフリカのニジェールに駐在していた米軍特殊部隊の兵士4人がテロリストによって殺害されたことがある。そのときにラッカの解放は大いに報道されたけれど、ニジェールのテロについてはほとんどニュースにはならなかった。

イラク人の想い

ニジェールにおけるテロ事件は西アフリカ諸国(ナイジェリア、マリ、ケニア、リビア、ソマリアなど)さらにはアフリカ全体にも広がっている現象であり、実際には中東諸国から南アジアにも波及している。これらすべての地域における「テロ活動」に軍事力のみで対抗しようとしているのが、現在のトランプ政権であり、

- 手短に言うならば、トランプ大統領は2002年、2003年当時のGWブッシュと同じ誤りを繰り返しているということだ。

President Donald Trump, in short, is as mistaken now as was George W Bush in 2002 and 2003.

とロジャーズ教授は言っています。

ではフセイン政権が崩壊してイラク戦争が終わったイラクの現状をイラクの人たちは、どう思っているのか?むささびジャ-ナル107号(2007年4月1日)にイラク人を対象にした世論調査結果が紹介されています。2005年現在の世論と2007年現在の世論が比較されている。例えば: |

イラク戦争:イラク人の感覚

| ▼戦争前(フセイン政権)と戦後のイラクの状況を比較すると: |

|

2005年 |

2007年 |

| 戦後の方が良い |

46% |

38% |

| 変わらない |

13% |

12% |

| 戦後の方が悪くなった |

39% |

50% |

|

|

|

| ▼どのような政治体制がイラクに最も適していると思うか? |

| 強い指導者を長とする政府 |

26% |

24% |

| 宗教(イスラム)国家 |

14% |

22% |

| 選挙による民主主義国家 |

57% |

43% |

|

フセイン政権が倒された後の方が「世の中良くなった」と言う人が減り、「悪くなった」という人が増えている。「民主主義国家」に対する評価も多少下がっている。世論調査なるものがどこまで「国民」の意見や感覚を正確に反映するものなのかは議論の分かれるところだとはおもうけれど、戦後2年目と4年目を比較する限りにおいては、イラク人が(ブレアやブッシュが思っているほどには)欧米型の民主主義に心地よさを感じているとは思えない。アメリカのジャーナリスト、デイビッド・ハルバスタムが「イラク戦争におけるアメリカの最大の失敗は、フセイン政権を打倒した欧米軍をイラク人が大歓迎すると信じて疑わなかったこと」と言っている。

|

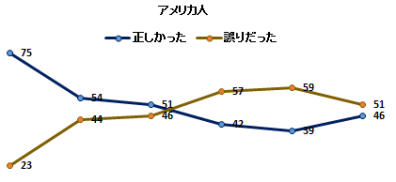

| イラク戦争:米英人の感覚 2003~2013 |

|

|

| |

最後に、イラク爆撃について英米の普通の人びとは「正しい」と思ったのか、「誤りだ」と思っていたのか?開戦から10年間(2003年~2013年)における英国人とアメリカ人の見方の推移をグラフにすると上のようになる。開戦当初は圧倒的多数(75%)のアメリカ人が「正しい」としていたのに、10年後には半数を割っている。英国人の場合はさらに冷めている。 |

| ▼上に紹介した調査のうち、イラク人を対象にしたものについては、戦後2年~4年では成果は出ないという意見もあるかもしれないけれど、戦後12年経った2015年にBBCが行なった調査でもイラクが「誤った方向に進んでいる」(going in the wrong direction)というイラク人が66%にものぼっており、90%が国と国との争いは「外交で解決できるはず」(diplomatic solution can be found)と答えている。The Economistのような欧米の「識者」たちは、そのような意見を言えること自体が民主主義の成果だ・・・としてフセイン政権時代よりは良くなったと主張するかもしれない。しかしそのために30万人もの人間が殺されてもいいのか?と聞いてみたくもなる。 |

back to top |

2)むささびとイラクの15年

|

|

むささびジャーナルの第1号をお送りしたのが2003年2月23日、イラク開戦の約一か月前のことです。あれから15年、何度となく取り上げたイラクについての記事を振り返ると15年間の歴史を見る思いがします。おそらく40本以上のイラク関連の記事が掲載されていると思います。その中からほんの数点ピックアップしてみます。

|

|

|

正しいことをしているのだ:ブレア首相 |

むささびジャーナルの第1号が掲載した最初の記事が「ブレア首相の対話集会」という見出しで、イラク爆撃の約一か月前にBBCのNewsnightという番組に出演したブレアさんが、スタジオに集まった視聴者に向かって、イラクのフセイン政権を倒すことが如何に大事かということを力説しています。

- 私は自分が間違ったこと(wrong thing)をしているとは思わない。簡単なことをしているわけではないかもしれないが、自分が正しいこと(right thing)をしていることは確信している。

というわけです。この対話集会でスタジオに集まった視聴者の一人から、「戦争では常に罪のない人間(innocent people)が巻き添えになる」という指摘があって「キリスト教徒として罪のない人々が死ぬということをどう思っているのか」という質問が出た。これに対するブレアさんの回答は「戦争をするしかない場合もある」というものだった。つまりこの対話集会でブレアさんが力説したのはイラク爆撃は「正しいこと」であり、そのために罪のない人間が死ぬのもやむを得ないということだった。爆撃を正しいとするにはいろいろな根拠が挙げられたけれど、最も頻繁に挙げられたのが「フセインのような独裁者が大量破壊兵器を有していることは、世界にとって危険である」ということだった。 |

この戦争は「国益」に合わない:アンソニー・サンプソン |

アンソニー・サンプソンは世界の石油メジャーの実態をレポートした"Seven Sisters"というベストセラーで知られています。

- イラクを攻撃することが西側の利益と安全にとって必要であるとする論理的な根拠は何も示されていない。国際テロがサダム・フセインの影響であり、資金的にも人的にも繋がっていることを示す兆候は何もない。アメリカがイラク攻撃は必要であるとする理由は普通のアメリカ市民には関係がない。イスラエルの利益の方が大いに関係があるだろう。イスラエルはアメリカよりもはるかに大きくイラクの脅威を受けているし、イラクが攻撃されることを望む理由もある。

英米による空爆の背後にイスラエルの影を見ているのですね。1950年代にエジプト政府が国内を通るスエズ運河を国有化したことをきっかけにして、英仏軍とエジプト軍の間に武力衝突(スエズ動乱)が起こったのですが、その際に英国の求めに応じてエジプト攻撃に加わったのがイスラエルだった。英国にしてみれば、それが自国の利益に合致すると考えたのですが、実際にはアラブ・ナショナリズムの台頭を招いただけだった。シリアのアサド政権打倒のための攻撃にもイスラエルが加わっており、アサド政権を支援するイランとの衝突を繰り返している。 |

「ベトナム」と「イラク」:デイビッド・ハルバスタム |

デイビッド・ハルバスタムは1972年に "The Best and the Brightest" という本を著して有名になったジャーナリストです。1960年代にアメリカがどのようにしてベトナム戦争の泥沼にのめりこんで行ったかを詳細に報告したドキュメンタリーだった。そのハルバスタムがアメリカのイラク爆撃について語った"Is Iraq Another Vietnam?”と題するインタビュー(2004年)の中で、「ベトナム」と「イラク」の共通点について、アメリカ政府内部における「情報の腐敗」(intelligence

corruption)を挙げています。現場から政府の上層部に上がってくる情報が余りにも正確さを欠いていたりしたし、正確な情報が上ってきているのに、政府上層部がその評価を誤ってしまったということです。

ベトナム戦争のときは、情報機関、国防省、国務省の人間が正確かつ正直な情報をあげていたのに国防長官だったロバート・マクナマラによって無視された。マクナマラ自身は「ベトナム戦争では、自分たちが欲しい情報が全く入って来なかった」と言っているけれど、ハルバスタムに言わせると、マクナマラが「自分の望むような情報だけを欲しがった」ということになる。

イラク戦争の場合は上げられてくる情報そのものに誤ったものが多かった。フセイン政権が大量破壊兵器を隠し持っているという情報がその最たるものですが、ハルバスタムに言わせると

- 最悪の情報の失態は、我々が(イラクで)解放者として花束をもって歓迎されるだろうと信じたということである。これこそが情報に携わる人間が犯した最大の失態(greatest

failure of the intelligence people)なのだ。このことが厳重に追及されていないということこそがショッキングなことなのである。

となる。つまりCIAのような情報機関は、大量破壊兵器についての情報収集はやっていたかもしれないが、イラクの人びとの心の中についての情報収集は全くやっていなかったか、非常に不正確であったということ。しかもそのことについての反省が全くない(とハルバスタムには見える)ということです。

- 情報というものは引き金を引きたがる人間の欲望に見合うように作られるものだ(Inevitably, intelligence gets tailored

to the desires of the people who want to pull the levers)。

というのがハルバスタムの経験論です。 |

日本占領とイラク占領:ジョン・ダワー |

ジョン・ダワーについては、むささびが知らなかっただけで、日本に関する多くの著作が翻訳されて出版されています。1938年生まれで、1999年に書いた"Embracing

Defeat"(邦題『敗北を抱きしめて』)という本でピュリッツァー賞を獲得しています。そのダワーがイラク爆撃の開始直前、「ボストン・レビュー。という書評誌の2003年2・3月号に掲載された「イラクに民主主義は期待するな」(Don’t expect democracy in Iraq)というインタビューの中で

- イラクの占領を考える上で(アメリカによる)日本の占領は如何なる意味においてもお手本にはならない。

- The occupation of Japan offers no model

whatsoever for any projected occupation of Iraq.

と語っている。

例えば太平洋戦争を戦った日本には「資源」と呼ばれるものは何もなかった。資源がないから日本はアジアへの侵略戦争に走ったのだともいえる。ということは、戦後の占領政策も資源の取り合いという経済的な側面を持たずに遂行できた。産油国・イラクの場合は、占領を遂行する際に資源の奪い合いという事態を避けて通ることはできない。

さらにジョン・ダワーによると、戦勝国であるアメリカの側には理想主義的改革思想が、負けた日本側には「全てを忘れてやり直そう」という決意があった。太平洋戦争について、勝った側のアメリカには「正しかったから勝ったのだ」という戦勝国意識が満ち満ちていたけれど、負けた日本人の間には「何が間違いだったのか」(what went wrong)、同じ過ちを繰り返さないためにはどうすればいいのかを深刻に自問自答する雰囲気があった。アメリカの理想主義と日本の深刻な反省の結果として生まれたのが「新憲法」であるというわけです。 |

「何があってもついて行きます」が命取りに |

ブレア政権がアメリカのブッシュ政権に同調してイラク爆撃に参加してから13年目の2016年、英国政府の調査委員会(Chilcot Inquiry)が、イラク攻撃は間違っていたという趣旨の報告書を発表しました。2年間にわたるこの調査を指揮したサー・ジョン・チルコット委員長によると、

- 英国は(イラクの)非武装化に向けて平和的にこれを進める余地があったのに、これを追求する前にイラク侵攻作戦に加わることを選択したものである。あの当時の状況からすると、軍事活動しか手立てはなかったという状況ではなかった。 Military action at that time was not a last resort.

ということだった。つまりブレアはクロという判断だった。

この報告書は、250万語というとてつもない長さのものなのですが、委員会が最も問題視したものとして次の6つの言葉からなる文章がある。

- I will be with you, whatever.

これは2002年7月末にブレア首相がブッシュ米大統領に送った手紙の中で使われた言葉です。"I" はブレアで "you" はブッシュです。つまり英国の首相がアメリカの大統領に対して「何があってもあなたと行動を共にしますよ」と約束したということです。問題はこの手紙が2002年7月末に書かれていること。ブレアがイラク爆撃について国会の承認を得たのは2003年3月18日のことだから、国会承認の8か月前にブッシュ大統領に対して「何があってもついて行きます」と約束していたことになるわけです。調査委員会のこの判断についてブレアさんはBBCとのインタビューで次のように述べている。

- 我々(政府)の行動は正しい動機(good motives)に基づくものだったということ、自分自身、自分のとった行動は正しい信念(good faith)によるものだったということを私は心から信じているのですよ。もし、我々があのような行動をとらなかったら、世の中もっと悪くなっていたはずです。私は完全に誤っているかもしれないけれど・・・。I

may be completely wrong about that.

最初の部分で「首相として自分がとった行動は絶対に間違っていない」と力説しながら、最後のところでは「完全に誤っているかもしれないが・・・」などと言っている。奇妙な発言です。 |

▼ジャーナリストのコメントはどれも印象的ですが、中でもデイビッド・ハルバスタムの「CIAは大量破壊兵器についての情報は集めたけれど、イラク人の心の中についての情報は全く集めることがなかった。おかげでブッシュもブレアも、自分たちがイラク人に三顧の礼をもって大歓迎されると信じ込んでいた」というのは痛烈です。

▼ブレアさんのイラク爆撃参加は「不必要」と決めつけた政府の調査委員会ですが、これを立ち上げたのは、ブレア政権で大蔵大臣だったゴードン・ブラウンです。ブレアのあとを継いで首相に就任してからのことです。まさかブラウン首相がブレア前首相のやったことを非難するためにこの委員会を立ち上げたわけではない(と思う)けれど・・・結果的にはそのような印象になってしまった。 |

|

|

back to top |

3)反・反共主義≠親共産主義?

|

|

aeonというサイトに出ている "Anti-anti-communism"(反・反共主義)というエッセイは、読んで字のごとく「共産主義に反対することに反対」という内容ですが、「反共主義に反対=共産主義に賛成」ではない。米ペンシルベニア大学のクリステン・ゴドシー(Kristen

R Ghodsee)、ボドイン・カレッジのスコット・シーホン(Scott Sehon)の両教授が書いたもので、むささびには興味のあるテーマなのですが、ほぼ4000語という長さでとてもまとめるのは無理。乱暴と思われることを覚悟のうえで、まずは書き出しと結論の文章だけ紹介します。

- 冷戦はほぼ30年も前に終わったかもしれないが、かつての共産主義に対する評価については欧米において相変わらず論争が続いている。

Even though the Cold War ended almost 30 years ago, a struggle to define the truth about the communist past has continued to rage across the United States and Europe.

と、これが書き出し。結論の言葉は

- 責任感があって合理主義的考え方をしようとすると、左翼はすべて悪という単純な歴史観には批判的である必要がある。

Responsible and rational citizens need to be critical of simplistic historical narratives that rely on the pitchfork effect to demonise anyone on the Left.

となっている。

|

ニューヨークのど真ん中に掲げられた巨大な反共広告 |

確かに共産主義にはいろいろと問題があったかもしれないけれど、現代の欧米(特にアメリカ)における反共主義は行き過ぎだということです。2年前の大統領選挙が行われる直前の2016年10月、アメリカの「共産主義犠牲者追悼財団」(Victims

of Communism Memorial Foundation)という組織がニューヨーク市のど真ん中に「20世紀の100年間で共産主義が殺した人間は1億人」(100

years, 100 million killed)と訴える大広告を掲出した。そして大統領に就任したトランプは11月7日を「共産主義の犠牲者を悼む日」(National

Day for the Victims of Communism)に制定した。ホワイトハウスのサイトにはニューヨーク市に設置された広告と同じメッセージが掲載されている。

- 20世紀の共産主義運動は、「解放」という名のもとに、信仰の自由、結社の自由など「神聖にして犯さざるべきもの」ものを無実の人びとから奪い取ったのであります。

These movements, under the false pretence of liberation, systematically robbed innocent people of their God-given rights of free worship, freedom of association, and countless other rights we hold sacrosanct.

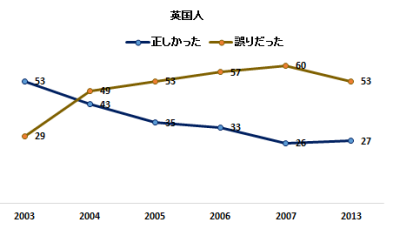

果たして20世紀の世界の半分を支配した共産主義はそれほどひどいものだったのか?というので、このエッセイはソ連崩壊後の東欧8か国の人びとを対象にした世論調査を紹介している。ソ連崩壊から17年後の2009年にアメリカのPew Researchが行った調査で、テーマは現在の経済状態を共産主義体制下のそれと比較して、「良くなった(better)・悪くなった(worse)・ほぼ同じ(about the same)」の三者択一の調査だった。結果は下記のとおりで、過半数が「良くなった」と答えた国はどこもなく、せいぜい47%が「良くなった」としている程度です。

|

| ソ連崩壊から17年後の生活感覚 |

|

社会主義体制の崩壊後に東欧の人びと持っていた生活感覚です。「良くなった」が「悪くなった」を上回ったのはチェコとポーランドだけ。これだけをもって「本当は共産主義は崩壊するべきではなかったのだ」と主張するのは乱暴かもしれないけれど、これがソ連崩壊から17年も経たうえでの生活感覚であることを考えると、東欧の人びとの意見は単なる「共産主義体制へのノスタルジア」とだけ言って済ませることができるのか?というのはむささびの疑問です。

|

|

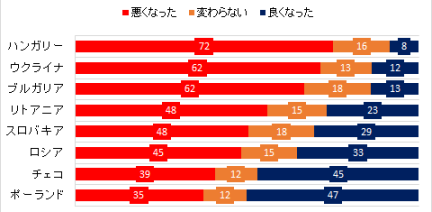

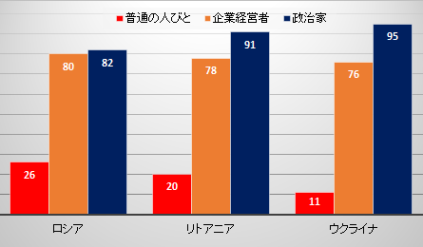

上の調査から2年後(2011年)、ロシア、リトアニア、ウクライナの3か国のみを対象に「共産主義崩壊後のさまざまな変化で最も得をしたのは誰か?」(Who has benefited from changes since 1991?)と問いかける調査を行ったところ次のような結果で、「政治家と経営者が得をした」とする意見が圧倒的で、「普通の人びと」が共産主義崩壊で得をしたというパーセンテージがあまりにも低い。

|

| 共産主義崩壊で利益を得たのは? |

|

| この調査が行われたのは、ソ連崩壊から20年を経過したころです。なのに「普通の人」が体制変革で得をしたとは考えていない(としか思えない)。だからと言って、普通の人たちが「共産主義に戻りたい」と切望しているとは限らないけれど、それにしても極端な数字だと思いません? |

|

この二つの世論調査の結果だけで「共産主義は正しかったのだ」と主張するのは乱暴ではあるけれど、これらの意見を単なる「旧体制に対するノスタルジア」として切り捨ててしまっていいのか?

このエッセイの中に "whataboutism" という言葉出てくる。"what about"に"ism"を付けたもので、「そっちこそどうなんだ主義」という日本語があてられている。かつてのソ連が、西側のメディアなどによって自分たちの社会における様々な欠点を指摘されると、「資本主義社会にはもっといろいろな欠陥があるではないか」と反論した、その姿勢が「そっちこそどうなんだ主義」というわけ。社会主義には自由がないというけれど、資本主義社会には貧富の格差があるではないか・・・という指摘を資本主義社会のリーダーが自己改革の姿勢として取り入れてもいいのではないか?とエッセイは言っている。

|

|

このエッセイの中でもう一つ、むささびが初めて見た英単語がある。"halo effect" という社会心理学用語です。ネット情報によると

- ある対象を評価をする時に、それが持つ顕著な特徴に引きずられて、他の特徴についての評価が歪められる(バイアス)現象のこと(ウィキペディア)。

となっている。共産主義社会の問題点を一つ取り上げて、「だから共産主義はぜ~んぶダメなのだ」と決めつけてしまう態度のことだそうです。このエッセイの筆者は、特にアメリカ人に対して、白か黒かという単純な歴史解釈による「左派叩き」(to

demonise anyone on the Left)には乗らない方がいいとして、「反・反共産主義」という態度こそが、共産主義社会と資本主義社会が犯している様々な「犯罪」(crimes)を避けて通る指針を見つける姿勢に繋がるとしています。

|

▼このエッセイとは直接関係ないけれど、15年以上も前、英国がトニー・ブレア率いる「新労働党」政権であったころ、ある経済誌の記者(日本人)とハナシをする中で、むささびが「社会主義こそまともだ」というニュアンスの発言をしたところ、「それはソ連の崩壊でもう死んじまったんです。社会主義か資本主義かということでは、もうとっくに勝負がついているんですよ」と笑われてしまったことを憶えています。その記者はトニー・ブレアの「第三の道」(The Third Way)という考え方に惹かれているようだった。ブレア以前の労働党は「左翼」という色彩が強すぎて普通の英国人には受けがよくなかった。そこでブレアが言い出したのがサッチャー流の右翼でもないし、古臭い「左翼」でもない、「第三の道」という発想で、これが大いに受けてしまったのですよね。2010年の選挙で労働党が政権を失い、さらに労働党の党首も左派的なコービンに代わって、いつの間にか「第三の道」が消えてしまった。あれは一体何だったんですかね。

▼ブレアが打ち出した「第三の道」は如何にも選挙向けのプロパガンダという気がしたけれど、むささびが思うに、「穏健ゆっくり社会主義」という考え方は間違っていない。ソ連崩壊後の世界でサッチャーだのレーガンだのという右翼路線があまりにも大きな顔をしすぎた。「ソ連崩壊=資本主義の勝利」ではなかったはずなのに、なぜか猫も杓子もそちらへ流れてしまった。反・反共主義=穏健社会主義という発想を復活させるべきなのです。トランプやシンゾーの国家資本主義に対抗するのはそれっきゃない!よね? |

back to top

|

4)「死」を語り合おう・・・

|

|

BBCのサイトに "IDEAS" というセクションがあります。その道の専門家がそれぞれの専門分野についてカメラに向かって話をするもので、トークの長さはざっと3~4分、希望する読者・視聴者はそれぞれのビデオを取り置きするスタイルになっている。「ビデオ・エッセイ」という感じです。3月29日付の"IDEAS"に登場したのが、キャサリン・マニックス(Kathryn

Mannix)というお医者さんで、30年間にわたって終末医療(palliative care)にかかわってきた59才です。彼女のトークのタイトルは

ここをクリックすると、ざっと4分間のトークを英文のテロップ付きで見ることができます。その全部をむささびで文字にすると余りにも長くなるので割愛して紹介させてもらいます。

|

|

死ぬということは、おそらくあなたが思っているほど悪いものではありません。

私たちはいつの間にか「死ぬ」(die)ことについて語ることを止めてしまった。"die"という言葉自体を"D-word"などと言って避けるようになったのです。その代りに"passed"とか"passed away"という言葉が使われるし、「死にかけている」(dying)ような状態なのに"seriously ill"(重病)と言ったりする。そんな言葉を使われて、患者の家族は死が近づいているいることを理解できないままに「最後の時」を過ごすことになるのです。

間もなく死を迎えようとしている重体患者のベッドを囲んで家族や友人が医師らが坐っている。でも誰も何を言っていいのか分からない。お互い同士何を言っていいの分からないし、死んでいく本人にもどのような言葉をかければいいのか分からない。実際には死んでいく本人も自分を囲んでいる人びとに何を言うべきなのか分からないし、自分がどうなるのかさえ分からない。患者が呼吸をするたび、それが最後の呼吸かもしれないと思ったりして・・・悲しみ、不安、絶望などが入り混じった状態で時を過ごすのです。

でも、本当はそのような状態で辛い時を過ごす必要などないのです。私たちは、人間の普通の死(normal human dying)にまつわる素晴らしい知恵(rich wisdom)があったのにそれを失ってしまったのです。いまこそ死ぬことについて語り、かつては存在したはずの人間の知恵を取り戻す(reclaim the wisdom)ときなのです。

で、普通の死って、どのように見えるものなのでしょうか?What does normal dying look like? 実は「死ぬ」というのは「生む」(giving birth)のと同じように、一つの過程(process)にすぎないのです。こんな感じです。本人は少しずつ疲れてくる、倦怠感も増してくる、時の経過とともに、睡眠時間が長くなって、目覚めている時間が短くなる。People sleep more and they're awake less.

|

|

そして本人が眠っている間に訪問客があるかもしれないし、薬をあげる時間が来るかもしれない。しかし眠っているのだからそれはできない。と、そんなときに、私たち(医師)は患者に変化が起こったことを知る。小さな小さな変化だけど、非常に大切な変化です。つまり本人は「眠っている」のではなくて一時的に「意識不明」(unconscious)になっているということです。それでも本人は目を覚ますと「良く眠ったなぁ」と言ったりする。普通は怖ろしげに語られる「昏睡」(comma)という状態が我々が気が付かないうちに起こっており、それは実際には怖いものではないということです。

時の経過とともに目を覚ましている時間がさらに短くなり、眠っている時間が長くなって・・・いつも意識不明という状態になるのです。でも本人は実にリラックスしているのです。咳払いさえしようと思わない。ただ息を吐いて、吸って、吐いて、吸ってを繰り返すだけ。Breathing

in and out...そして生命の最後が来ると、吸って・吐いて・吸って・吐いて・・・を繰り返しながらも呼吸が浅くなり、最後に吸うことがなくなる。とても優しいものなので、傍にいる家族もそれが起こったことに気が付かないことがある。

|

|

人間が死ぬということは、本当に普通で、優しいプロセスなのです。誰でも受け容れることができるし、それに備えることもできる。それは祝福すべきものであるとさえ言えるのです。それ(死)があるから(生きている者は)お互いに慰め合って生きることができる。なのに・・・死ぬことを語ることがあたかも失礼(impolite)であるかのように思われるようになってしまった。なぜそうなってしまったのか?医療の世界における謎としか言いようがない。It's the really best kept secret in medicine.

私のつたない意見によるならば、私たちは死を自分のものとして取り戻すべきなのです。それについて語るべきなのです。死を通して、お互いに慰め合うべきなのです。そのことをみんなに伝えてください。

So, in my humble opinion, dying is something we should be reclaiming, we should be talking about. We should be consoling each other about. Please pass that on. |

|

キャサリン・マニックスは最近 "With the End in Mind"(終末を心に刻む)というタイトルの本を出版しています。終末医療に30年間かかわる中で接してきた、さまざまな患者との交遊録をまとめたものなのですが、Boundlessというサイトとのインタビューの中で終末医療の携わるうちに「人間の肉体的なひ弱さ(physical fragility)を知ると同時に精神的な強さ(emotional resilience)にも気づかされる」と言っています。そして

- 終末ケアは、我々を取り巻く日常の小さなことの中に見出す喜びの価値を教えてくれる。有難い贈り物だ。

I think palliative care has taught me the value of joy in the tiny things, all around us, every day. What a gift.

と言っている。彼女は自分のことを「よく笑う人間だ」(I laugh a lot)と表現しています。

|

▼死を語ることが「失礼」(impolite)であると思われるようになった理由について、マニックスは "best kept secret

in medicine" と言っている。むささびはそれを「医療の世界における謎」と訳したのですが、正直言って自信がありません。医者の仕事は患者の命を少しでも長らえることにある、と思い込んでしまっている医者にとっては「死」はタブーということになるのでしょうね。マニックスにとって最大の関心事は、患者が如何に「良い死に方」(good

death)をできるかということである、と。

▼マニックスの言っていることの成否はともかく、むささびがいたく感動してしまったのは、BBCのサイトに、終末医療に携わる人間の語りが掲載されているということです。カメラをちゃんと見ながら「死ぬのは思っているほど悪いものではありませんよ」という彼女の静かなトークは、英語が分かっても分からなくても説得力がある。むささび自身はテレビの世界など全く知らないけれど、このトークはテレビ番組を制作する人にとっては「スクープ」と言ってもいいほどの「会心の作品」だったのではないかとさえ思ってしまったわけです。わずか4分なのですが、文字にすると結構あるのだということも分かりました。

▼終末医療に関わるのだから、マニックスは常に愛する人を失う側の人びとと席をともにする。見送った家族から「私たちの愛情はどこへ行ってしまったんですか?」と問われることがある。そんなときには黙って家族とともに坐っているだけ(I

sit with them, in awe and without answers)なのだそうです。

▼ある雑誌とのインタビューで「あなた自身は自分の死についてどのような準備をしているのか?」と聞かれたマニックスの回答の中に、子供たちへの遺言として「本人が希望するのならお父さんには他の人と再婚して欲しい」と伝えてあるというのがありました。彼女もご主人もすでに遺言書は書いてあるのだそうです。 |

|

|

back to top |

5) どうでも英和辞書

|

| A-Zの総合索引はこちら |

|

observer:観察者・監視者

あるジャーナリストのFacebookへの投稿を見て(むささびは)悲しくなりました。テレビ朝日の社長による定例記者会見というのががあって、そのジャーナリストが「いわゆるセクハラ問題」について質問をしようとしたところ、彼が「オブザーバー資格」で会見に出席していることを理由に回答を拒否されかかった。すると別のメディアの記者が「僕から同じ質問をします」と言ったことでテレ朝側の回答拒否は拒否されたわけ。その記者は「オブザーバー資格」ではなくて出席資格のある記者として会見に出席していたのでテレ朝も回答を拒否するわけにはいかなかったということですよね。

オックスフォードの英語辞書に"observer"という言葉の定義として

- A person who attends a conference, inquiry, etc., to note the proceedings

without participating in them

というのが出ていました。「会議や聴聞会などに出席してその成り行きを見守りはするけれど、会議自体に参加することはしない人間」という意味ですよね。テレ朝の会見で最初に質問をした(むささびの友人でもある)その記者が「オブザーバー資格」だったということは、記者会見の会場にいて、主宰者と他の記者とのやりとりをメモしてそれを報道することは構わない、「でも、アンタ自身の質問はダメよ」ということですよね。つまりその会見には質問ができる記者と許されない記者が出席していたってことですよね。

お役所や警察の記者会見などの場合、主宰する機関に属している「記者クラブ」に所属していないと、出席が許されないか、許されても「オブザーバー」扱いにされるということは聞いたことがある。誰でも彼でも同じ扱いにすると「統制がとれなくなる」という発想なのだろうと想像するのですが、この記者会見はテレビ朝日という報道機関が主宰する会見です。なのに統制などを気にするのか・・・というのが、むささびが悲しくなった理由です。社長の定例会見だからヘンな質問は止めてもらおうと思ったってこと?まさか。 |

back to top |

6) むささびの鳴き声

|

▼北朝鮮。何がどうなっているのでしょうか?はっきり言ってさっぱり分からない。北朝鮮といえば拉致・核ミサイル・脱北者・金正男氏殺害・木造船漂着等々ロクな話題がない。ミサイル発射では日本中が避難騒ぎだったりして、北朝鮮といえば「得体の知れない国」、「ごろつき国家」そのものという印象だった。

▼それがピョンチャン五輪を経て一昨日の南北首脳会談における韓国大統領と「あの人」のにこやかな笑顔の握手に至って、テレビというテレビが生中継してこの会談が歴史的な出来事であることを強調する。そして専門家がいろいろと解説を加えるけれど、テレビ画面に映る「あの人」はいつもと余りにも違う印象で、見ていても何がなんだかよく分からないうちに一日が終わる。

▼そして翌日の新聞はアメリカの国防長官の言葉として「北朝鮮をめぐる情勢はかつてなく楽観的」というコメントを伝えるし、The Economistなどは「我々は金正恩を誤解していた」(Kim Jong Un, misunderstood youth)と持ち上げたりして、とてもこれまでのような「得体の知れない国」というものではない。むささびはというと、朝鮮半島が平和になるのは悪いことではないなどと思いながらも、アタマの中は全く混乱してしまっている。

▼そこで今さらのように気が付くのは、自分があまりにも北朝鮮や韓国のことを知らな過ぎるということ。恥をしのんで言うならば、朝鮮という国の歴史も知らないし、朝鮮戦争がどのようにして始まって、どのようにして「休戦」したのか、なぜ「終戦」ではなかったのか、北朝鮮という国が「社会主義」を標榜していながら、なぜキム・ファミリーの封建的独裁状態(としか思えない体制)が続いているのか・・・むささびには何も分かっていない。分かっていないのに「歴史的会談」の成果だけは延々と聞かされる。はっきり言って居心地は良くない。

▼ジャーナリストの田中良紹氏のエッセイによると、北朝鮮の核開発と日本人の拉致は両方とも朝鮮戦争が終わっていないことに関係しているのだそうです。即ち両方とも「米国や韓国から体制を転覆されることを恐れた北朝鮮が戦争の一環として行った行為」である、と。「非核化」も「拉致」も解決する方法は二つしかない。このまま「戦争」を続行して、英米軍がイラクに対して行ったように、北朝鮮の体制を転覆するか、戦争を正式に終わらせ戦争のために行った<核保有>と<拉致>を撤回させることである、と。なるほどそんな発想もあるんですね。

▼(むささびが小学生のときに起こった)朝鮮戦争には日本は参加していないけれど、武器供給基地として使われたために米軍からのお金が落ちて却って潤ってしまったということは(むささびも)聞いたことがある。でも首相だった吉田茂が戦争勃発を「天の恵み」と発言したことは(田中さんのエッセイを読むまでは)知らなかった。「これで経済成長ができる」と喜んだわけです。朝鮮戦争では300万人が死んでいる。あまりにも無神経な発言ですよね。吉田茂はもちろん麻生太郎(現財務大臣)の祖父です。無神経の血筋ってやつですかね。

▼ところで米朝首脳会談で朝鮮戦争を終わらせることができたら、トランプは狂喜乱舞でツイッターをやりまくりますよね。英国のSpectator誌によると、かつて中国との国交回復を実現したのはリチャード・ニクソン、ソ連との間で軍縮に成功したのはロナルド・レーガン、朝鮮戦争を終わらせたのがトランプとなると、敵国との間で握手するのはいつも共和党の大統領ということになる。イラク戦争を始めたのも共和党のブッシュ大統領であったけれど、こちらは事態をさらに悪化させてしまった。

▼そのブッシュが使った「悪の枢軸」(Axis of Evil)という言葉はイラン、イラクと北朝鮮に対して使われたものです。体制転覆を図るべきだと(アメリカが)考えていた国です。「イラクは爆撃するのに北朝鮮の核開発は許すということか」と問われた英国首相(当時)のブレアさんが「まあ、国によっていろいろある」という趣旨の意味不明の回答をしたことはむささびジャーナル第1号に出ています。

▼北朝鮮とは関係ありませんが、フェイスブックを見ていたら、ある講演会のポスターが出ていました。「これからの日本 憲法と教育の危機」というタイトルで、文部省の前事務次官・前川喜平氏とやはり文部官僚だった寺脇研氏による講演会だった。4月27日、和歌山県民文化会館という所で開かれたようです。寺脇さんはいわゆる「ゆとり教育」の推進役だったのですよね。聴きたかったけれど、和歌山では遠すぎる!埼玉県飯能市でやってくれません?

▼ダラダラと失礼しました。お元気で!Have a fantastic Golden Week! |

|

back to top |

←前の号 次の号→ |

|

| むささびへの伝言 |