4月も終わりですね。それから「平成」という時代も。そのこととは全く関係ありませんが、上の写真に写っている岩石、左右7メートルだそうです。フィンランドにある「奇岩」で、もちろん人間が何人がかりで押してもびくともしないのだそうです。

|

目次

1)ノートルダム火災を「哲学」する

2)メディアが煽る極右思想

3)マードックに潰された英国首相

4)どうでも英和辞書

5)むささびの鳴き声

|

1)ノートルダム火災を「哲学」する

|

|

現地時間の4月15日から16日にかけて発生したパリ・ノートルダム大聖堂の火災についてGuardianのサイト(4月19日)に面白い(けどちょっと分かりにくい)エッセイが出ていました。エッセイのテーマが「ノートルダムの火災に対してフランス人が見せた恥の意識」(France’s shame at the Notre Dame fire)となっている。書いたのは哲学者のジュリアン・バギーニ(Julian Baggini)という人です。1968年生まれというから、むささびとはほぼ30才もの開きがある。彼によると、あの火事はフランス人にとっては「恥ずべき事件」であると同時に「西洋の人間が今でも社会というものを信じていることを示している」(the west still believes in society)事件でもあるとのことです。どういう意味?

|

|

フランス人が感じた恥

バギーニはまず、この火災が起こったばかりのころに発せられたとされる言葉を二つ紹介しています。

- On our watch we let it burn. 我々の眼の前で燃えるままにしてしまったのですよ。

これはアンジェリク・クリサフィスという名前のGuardianのパリ特派員が、ある年取ったフランス人女性が涙ながらに語った言葉として伝えたものです。

- There is also a shame to this. How could this have happened? Isn’t France

better than this? もう一つ、これには恥ずかしいという気持ちもある。こんなことがどうして起こったんだ?フランスはもう少しはまともな国じゃなかったのか?という感覚だ。

これはSpectator誌に掲載されたジョナサン・ミラーという人の現地報告です。アンジェリクもジョナサンもあの火災についてのフランス人の反応について語っているのですが、両方ともノートルダム大聖堂が火事になったことについて、「フランス人として情けない」という趣旨の感想を洩らしている。

韓国の場合

この二つの記事を読んで、英国人のバギーニは「事故だというのに"恥ずかしい"とはどういうこと?」(Why would anyone feel shame over an accident?)と疑問に思ったのですが、そこで想起したのが2014年に韓国で起こった大型旅客船・セウォル号の沈没事故のことだった。乗船していた学生たち300人以上もの人が命を落とした、あの事故が起こったときに、ある韓国の新聞が次のようにコメントしたのだそうです。

- 50年にわたって我が国は豊かになるべく突き進んできたはずだ。なのに我々は文化的で安全な社会になろうとする目標に対しては目をそむけてきたのだ。

Our nation has run headlong toward the goal of becoming wealthy for half a century, but we turned a blind eye to the goal of being a civilised and safe society.

|

|

このコメントは、韓国人があの事故を船会社や乗務員らの過失というよりも「社会全般の過ち」(failing of society as a whole)と捉えたということを示している(とバギーニは考えた)。

もう一つ韓国の例ですが、2007年に米バージニア州にある大学で、韓国の学生が銃を乱射して30人以上の死者を出したという事件がありましたよね。バギーニが紹介しているのは、この事件に関するタムラー・サマーズというアメリカの哲学者による言葉です。

- 韓国人たちは、バージニア工科大学の殺人者の振る舞いについて恥ずかしいと思っただけではなく、責任さえも感じたのだ。

Koreans did not merely feel shame for the act of the Virginia Tech killer, they felt responsible.

というわけです。 |

|

集団的恥辱感?

韓国人が絡んだこの二つの事件に対する反応から分かるのは、これが「集団的恥辱感」(collective shame)とでも呼ぶべきものであり、これまで西洋人はそれを東アジアの文化と結び付けて考えてきた、とバギーニは言います。この世界には「罪の文化」(guilt cultures)と「恥の文化」(shame cultures)というものがあって、西洋社会にあるのは前者で、そこで問題になるのは個人としての過ちであり、個人としての良心である、と。そのような世界で個人が「責任」を感じるのは、特定の人間が何かの過ちに直接絡んでいるときだけである、と。

それに対して「恥の文化」が支配的な東洋社会では、責任感(sense of responsibility)を皆で共有しようとするという発想が強い。そのような社会においては、社会的なグループというものに力点が置かれ、人間は自分が属しているコミュニティに所属している人間の振る舞いによってプライドを感じたり、責任を感じたりするというわけです。オリンピックで自国の選手が活躍することに熱狂するという心理とも似ている。

個人主義と集団主義

ノートルダム火災を目の当たりにしてフランス人が本能的に「恥ずかしい」という感覚を持ったということは、西洋の社会でも個人主義の姿勢がそれほど深く根付いているわけではないことを物語っている(とバギーニは指摘する)。別の言い方をすると、社会的な問題が起こると多くの人間が「皆で責任をシェアするべきだ」と感じるということです。つまりこれまで一般的に受け入れられてきた「西洋は個人主義、東洋は集団主義」(the west is individualistic, the east collectivist)という区別そのものが単純すぎて正確ではないということです。「個人」と「集団」のどちらに力点が置かれるかというはあるかもしれないが、本質的な差異のようなものではないというわけです。

|

|

ノートルダム火災によってフランス人の間に恥の意識が喚起されたということは、個人主義に支配されているはずの欧米においても、人間は「社会の産物」であるという意識から切り離されることはないということでもある。人間は、自分が育った文化から切り離された存在ではあり得ないけれど、社会は単にアトム化された個体としての人間の集まりというわけでもない。西洋育ちだから個人主義的、東洋出身だから集団主義的という具合に割り切ることはできないということである、と。

「この世に社会なんてない」

個人主義という思想に凝り固まると、このような曖昧さを全面的に受け入れることに大変な困難を覚える。マーガレット・サッチャーの有名な言葉に

- この世に社会などというものは存在しない。存在するのは一人一人の男であり女であり、家族である。

There is no such thing as society. There are individual men and women and there are families.

というのがある。具体的な男・女・家族はいるけれど、抽象的な「社会」なんてものは存在しない・・・彼女にしてみれば、個人主義者としての常識を言葉にしただけだったのかもしれないけれど、あの当時でさえ多くの英国人は彼女の発想は誤っているということを本能的に(intuitively)分かっていた。 |

|

「集団的恥の意識」というものの存在を認めるにしても、ノートルダム火災は、本当に「不運な出来事」だったのであって、フランス人は歴史的な遺産を粗末に扱ったということで恥ずかしいなどと思う必要はない、とバギーニは言います。子供に何かが起こると、すべて親が悪いかのような感覚に陥ることがあるけれど、実際には何から何まで親が悪いなどということはあり得ない。ただ、自分が社会の構成員としての役割をまともに果たしているかどうかを自らに問うという姿勢は正しいとバギーニは主張する。

もっと正直になろう

また、集団的な恥や罪の意識という姿勢に反発する人間の多くが、集団的なプライド感覚を共有することには何の問題も感じないというある種のダブルスタンダードに陥ることがある。オリンピックで英国の選手が金メダルを取ったことで大喜びすることに不快を覚える人間はいない。英国の文化や芸術が優れていることに喜びを感じない英国人もいない。

要するに(バギーニによるならば)自分を社会の中の存在として見なそうとする姿勢に一貫性のようなものがあるかどうかが問題なのではない、どのような見方をするにせよ、それが自分たちの感覚を正直に反映しているかどうかというだけの話であるということになる。つまり・・・

- 我々はもっと正直になるべきなのだ。人間は自分が思っているほどには独立心や自治能力に富んでいるわけではない。「社会」の至らなさが「自分」とは無関係だと主張してしまうと人間の本質を否定してしまうことになる。

We should be more honest. We are not as independent and autonomous as we like to think. When we insist that the failings of our society have nothing to do with us, we deny who we really are.

というのが結論です。 |

| ▼この記事の中で最も重要なのは、サッチャーさんの「この世に社会なんて存在しない」という言葉をどのように思うのかという点でしょうね。人間を考える際に「社会」などという抽象的なことを考える必要はないと言っているのですが、それは人間の問題を考える際の正しい態度と言えるのか?サッチャー本人は「社会」などというものは社会主義者のような「インテリ」が話題にするものだとして敬遠していたのかもしれないけれど、ジュリアン・バギーニに言わせるならば、それは自己欺瞞の態度に過ぎないということになる。 |

|

back to top

|

|

2)メディアが煽る極右思想

|

|

4月9日付のNew Statesmanのサイトに掲載されている"A partisan media is fuelling far-right

extremism"(党派的メディアが煽る極右思想)という見出しのエッセイが、英米における右翼勢力の台頭とメディアの関係について語っています。書いたのはオックスフォード大学のサイモン・レン=ルイス名誉教授で、

- メディアは単に読者や視聴者の考え方を反映しているだけではない。それを作り出してもいるのだ。

The press does not just reflect the attitudes of its readers, it creates and shapes them.

と述べている。

「裏切り者」から「反逆者」まで

メディアは単に世論を「反映」しているだけではなく、世論を「形成」する役割も果たしている・・・むささびもそう思います。英国における大衆紙の代表格ともいえるサン(the Sun)が、BREXITをめぐってEUとの協議を行うメイ首相について「裏切り者のティリーザ」(Treacherous Theresa)とこきおろす一方、大西洋のあちらではフォックス・ニュースのキャスターが、反トランプ勢力のことを「裏切り者たち」(the traitorous, treasonous group)と呼んで、彼らは刑務所に閉じ込めておく(locked up)べきであり、それが「真の正義」(true justice)であると言い切ったりしている。

|

|

|

アメリカでトランプを応援し、英国でBREXITの先頭に立っているかに見える政治色の強いメディア(partisan media)が、自分たちと意見の合わない政治家らを表現するのに最も頻繁に使われるのが"treason"なのだそうです。「反逆」と言う意味で、国家主義の臭いがする言葉です。偶然かもしれないけれど、サンもフォックス・ニュースも、あのルパート・マードックが所有しているメディアです。

メディアが読者を誘導する

サンやフォックス・ニュースが右翼的な姿勢をとるのは、マードック自身が右翼的だからなのか?それとも彼が雇った編集者やジャーナリストがたまたまトランプやBREXITに好意的な考え方をしていたのか?(教授によると)このような疑問に対するメディア人たちの答えは大体において決まっている。自分たちはビジネスとして放送局や新聞社を経営しているだけなのであり、読者や視聴者が好むものを提供しているに過ぎないということです。これに対してレン=ルイス教授は、そのようなメディアの意見は「部分的には当たっている」(partly true)けれど、メディアと読者・視聴者の関係は双方向(two-way relationship)である、と言っている。メディア側の姿勢には、読者の考え(世論)に応える部分もあるけれど、世論を形作る役割を果たしている部分もあるということです。

- メディアは読者の意見を反映しているだけという言い訳によって、報道内容についての責任を逃れることはできない。

The excuse that titles simply reflect their audience’s opinions cannot be used to absolve them of responsibility for what is said or written.

|

|

|

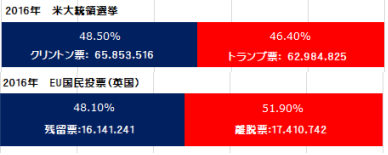

フォックス・ニュースができたのは1996年のことですが、4年後の2000年の大統領選挙における共和党の得票率は約0.5%増えている。その後、フォックスが右寄りの政治的スタンスを取るようになると、2008年の選挙における共和党の得票率は前回比で6%の増加を記録している。フォックスが与えた政治的な影響力は、他のケーブルテレビ局のそれよりもはるかに顕著なものだった。

レン=ルイス教授によると、視聴率の獲得というメディア・ビジネスの観点からすると、フォックスの政治スタンスは余りにも右寄り過ぎるとも言われているのだそうです。即ち

- フォックス・ニュースが放送している内容は、視聴者を政治的に右寄りにシフトさせてしまうことに最大の力点が置かれており、視聴率を高めることでメディアとしての利益を高めることは二の次になっている。

Fox is broadcasting material that maximises its ability to shift its audience to the right, rather than to maximise its profits.

トランプが大統領に選ばれた2016年の選挙におけるフォックス・ニュースの影響についての研究は未だなされていないらしいのですが、フォックスは共和党の予備選の時点ではトランプには否定的な姿勢をとっていたのだそうですね。マードックはトランプのことを「ただのアホ」(expletive

idiot)と呼んでいたのだとか。予備選の時点ではむしろ他局の方がトランプに好意的だった。マードックが態度を変えたのは、トランプが共和党の候補指名を勝ち取る可能性が高くなってからのことだった。それが今ではホワイトハウスはフォックスで持っている(The Making of the Fox News White House)と言われるくらい緊密な関係になっている。

The Sunがブレア政権を生む

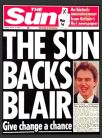

マードック・メディアの英国における影響力はどうか?よく話題になるのが1997年の選挙です。トニー・ブレア率いる労働党がジョン・メージャーの保守党を破って18年ぶりに政権に返り咲いたのですが、労働党の勝ち方が尋常ではなかった。議席数を271から418へと伸ばした。一方の保守党は336から165議席にまで減らしてしまった。労働党勝利の理由の一つが、サッチャー政権の誕生以来ずっと保守党支持だったサンの支持が、この選挙に関しては支持政党を変えたことにあると言われている。 |

|

教授によると、トランプ現象もBREXITもメディアだけがその原因とは言えず、さらに深い社会的な背景があってこその現象ではあるのですが、それでもメディアが社会現象を一定の方向へと導いてしまうということはある。

- マードックのメディア帝国が英米におけるポピュリスト現象を生んだとは言えないが、ポピュリズムの台頭を可能にし、それを促進し、そしてそれによって利益を上げたという意味では、マードックのメディアが最も顕著であることは間違いない。

The Murdoch empire did not cause this [populist] wave. But more than any single media company, it enabled it, promoted it and profited from it.

政党とメディア:立場が逆転

2016年は、アメリカで大統領選挙、英国でEUをめぐる国民投票が行われた年であったわけですが、両方とも文字通り「僅差の勝利・敗北」で終わった。教授の言葉を借りれば、その「僅差」こそがアメリカではフォックス・ニュース、英国ではBREXITメディアによって生み出されたということになる。英国に関してはBREXITをめぐる報道の中で極端な「離脱びいき」の姿勢をとっているのはマードックのサンだけではなく、Daily MailやExpressのような大衆紙が似たような態度をとっている。 |

|

フォックスやサンのようなメディアが「裏切り」だの「反逆」だのという言葉を使うには理由がある、と教授は言います。すなわち彼らの視聴者や読者の反感を煽り立てることによって、メディアのオーナーが望むような形で政治家に対して影響を与えるということです。ジョージ・W・ブッシュが大統領であったときのスピーチライターであったデイビッド・フラムは現在のフォックス・ニュースの力について

- もともと共和党の支持者たちは、フォックスが自分たち(共和党)のために仕事をするものと思っていた。なのに今では共和党がフォックスのために仕事をするという関係になりつつある。

Republicans originally thought that Fox worked for us. And now we’re discovering we work for Fox.

と言っている。教授によると、英国では「合意なき離脱」(no-deal Brexit)に反対する保守党の議員が、立場が危うくなっていると感じており、サンのようなメディアを最も熱心に読む層の顔色をうかがうような政治家が受けるようになってきている。

英米メディアの違い

ただ、教授によると英米のメディアの間に一つだけ重要な違い(one important difference)がある。アメリカでは、メディアの影響力を話題にするような独立メディア(broadcasters: 放送局)が存在するのに対して、英国のメディア関係者はそれを難しいと考える傾向があり、ほとんど試みようともしない。英国のジャーナリストは、政治的な色彩の濃いメディアを政治の世界のプレーヤーとして語ろうとしない傾向がある。それを語ろうとすると政治メディアで仕事をする「自分たちの仲間」の話をすることになってしまうことが理由なのであろう、と教授は推察するわけです。

- メディアは世論を反映するだけで、世論に影響を与えることはないという作り話は、メディア関係者にとっては大いに便利なものなのだ。英国においては政治や政治的な過激主義の話をする際に、メディアの影響を話題にすることはタブーということになっているのだ。

The myth that the media just reflects and does not influence is too convenient for many, so the media remains the elephant in the room in discussions about politics and political extremism in the UK.

と教授は英国の政治メディアの姿勢を疑問視している。 |

▼レン=ルイス教授によると、アメリカにはメディアを批判するメディアが存在するけれど、英国の場合はメディア人同士の仲間意識のようなもの強くてアメリカほどの相互批判のようなものがない、と。日本の場合はどうなのでしょうか?むささびの印象では、日本のメディアほど自分を語りたがらない世界も珍しいと思います。自分たち以外のことは、どうでもいいことまで語りまくる・撮りまくるくせに、です。日産のカルロス・ゴーンが保釈されるというので「現場」から中継・・・そんなことやって何が面白いの?なんて言ってみても始まらない。自分の子どもたちがあのような職業に就かなかったことに感謝するっきゃない?!

▼アメリカにはメディアの影響力そのものを話題にするような「独立メディア」がある、と教授は言っているのですが、"broadcasters"と言っていることからすると、活字メディアではなくPBSとかNPRのような放送局のことなのでしょうね。英国メディアとルパート・マードックについては、次の記事で語らせてもらいます。

▼アメリカにはメディアの影響力そのものを話題にするような「独立メディア」がある、と教授は言っているのですが、"broadcasters"と言っていることからすると、活字メディアではなくPBSとかNPRのような放送局のことなのでしょうね。英国メディアとルパート・マードックについては、次の記事で語らせてもらいます。 |

|

back to top |

3)マードックに潰された英国首相

|

|

この前の記事で、英国におけるBREXIT勢力の台頭とルパート・マードック所有のメディア(特にサン)の関係について書きました。その中で1997年の選挙においてトニー・ブレアの労働党がサンの支持を得たことで大勝利を収めたことを紹介しました。この部分は英国におけるメディアと政治の関係を語るうえで極めて重要なポイントだったと思います。過去のむささびジャーナルも含めて振り返ってみたいと思います。

ブレア率いる労働党が地滑り的勝利を収めた選挙の3か月ほど前、大衆紙・サンのオーナーであるルパート・マードックが首相であるジョン・メージャーと二人きりで食事をしたことがある。その席でマードックがメージャーに対して、首相の対ヨーロッパ政策を変更するように迫ったのだそうです。メージャーは1990年11月に退陣に追い込まれたサッチャーを継いで首相になったのですが、サッチャーに比べれば明らかに欧州寄りだった。それを変更しない限り、間もなく行われる選挙で自分の新聞は保守党支持を止めて労働党を支持することになると警告したのだそうです。それに対するメージャーの答えは「ノー」だった。マードック系の新聞のうちThe

Timesは中立、The Sunday Timesは保守党支持だったのですが、目玉ともいえるThe SunとNews of the Worldはブレアの労働党を支持したわけです。メージャーは後日、議会における証言の中でこの食事に触れて「忘れることができない(unlikely

to forget)」と述べている。

- 首相の目の前に座った人物が、首相に対して「あなたの政策を変更してください。さもないと自分の組織はあなたを支持できない」と発言するなどということは滅多にあることではありませんからね。

It is not often someone sits in front of a prime minister and says to a prime minister 'I would like you to change your policy or my organisation cannot support you'.

というわけです。

|

|

BBCの政治部長だったアンドリュー・マーが自著の中で首相であるメージャーとマードック系のメディアとの関係について語っている部分がある。メージャーが首相だった頃、英国の通貨であるポンドが、欧州通貨交換制度(Exchange Rate Mechanism)から脱落するという危機があったのですが、メージャーはそれを阻止しようと懸命になっていた。それが「欧州寄り」ととられて、かつてサッチャーに可愛がられた政治記者たちからの「むき出しの敵意」(outright contempt)にさらされることになる。この危機の最中にメージャー本人が、サンの編集長に電話入れて、自分の政策について翌朝のサンがどのような記事にするつもりなのかをたずねたことがあったのだそうで、それに対する編集長の返事は

- 教えてあげましょう、首相。いいですか、いまアタシのデスクの上にクソがいっぱい詰まったバケツが二つあるんですよ。アタシはね、明日の朝、その二つともアンタの頭にぶっかけるつもりなんですよ。

- Let me put it this way, Prime Minister. I have two buckets of shit on my

desk and tomorrow morning I am going to empty both of them over your head.

というものだった。そう言われたメージャーさんは「ひどいこと言うなぁ」と苦笑しながら電話を置いたのだそうです。このエピソードを紹介しながらアンドリュー・マーは「政治記者は余りにも力を持ちすぎている(We

have become too powerful)」と言っている。

|

|

アンドリュー・マーによると、政治家に対してメディアがふんぞり返るようになった逆転現象のルーツは、サッチャー政権(1979年~1990年)の時代にある。さまざまな改革を実行するための効果的なやり方としてメディアを味方につけることに力が入れられた。サッチャーさんは、自分の考え方に同調すると目されるジャーナリストを官邸に呼んで昼食をともにしたり、首相別荘で開かれるパーティーの類には、政治家・政策アドバイザーらと並んで必ずお気に入りの記者も招待して、お互いの交友を深めると場とした。「どこまでが政府で、どこからがメディアなのかが分からない」ような状況が出来上がったというわけです。

サッチャーと彼女の取り巻き記者との親密な関係は、1990年になってサッチャー自身が保守党内の反対派から追い出される事態になって一挙に吹っ飛んでしまった。ジャーナリストたちはまさにパニック状態で、反サッチャーと目される保守党議員や閣僚たちへの攻撃を繰り返したそうです。ただ・・・サッチャー政権で財務大臣をつとめたジョン・メージャーの証言によると、サッチャー首相は

- 新聞記者は、男も女もちっぽけな存在のくせに権力だけは大きい。

Those newspaper people are all small men and small women with large powers.

と言うのが口癖だった。それは個人レベルでの発言であり、公的には決してそんなことは言わなかったのだそうです。サッチャーはずるかったのだ、とメージャーさんは言いたかったのでしょうね。では、メージャー本人はジャーナリストたちのことをどのように思っていたのでしょうか?

- あの当時私はあまりにもプレスの報道を気にしすぎていた部分もあると思います。なぜそのように気にしたのか?今になって振り返ってみるとよく分からないのですが、気にしていたのは事実なのですよ。要するに人間だったということなのでしょう。毎日のように新聞を見ると、自分が信念をもってやっていることがからかい半分で書かれているのですからね。そのような状態に身を置けばたぶん怒りたくなるのが人間として当然の感情でしょう。

I was much too sensitive from time to time about what the press wrote. God knows in retrospect why I was, but I was. I think you can explain that in human terms. If you pick up the papers each day and read a caricature of what you believe you are doing and what you believe you are then I suppose it's a basic human emotion to get a bit ratty about it.

|

▼英国の戦後史の中でサッチャー政権誕生(1979年)とブレア政権誕生(1997年)は、おそらく最も画期的な出来事であると言えるでしょうね。サッチャーはそれまでの英国を支配していた福祉国家の理念のようなものに疑問符をつける「小さな政府」でブームを呼んだし、ブレアは労働党を支配していた労働組合に対してNPOのような概念で社会を運営しようとする「第三の道」で一大旋風を巻き起こした。で、ジョン・メージャーは?ありません、何も。正確にいうと何もなかったのではなくて、何をやってもメディアの注目を浴びることがなかったということです。

▼メージャーには「カリスマ」がなかった。カリスマって何?(むささびの解釈によると)メディアが読者と一緒になって手軽に騒げるような「分かりやすさ」です。サッチャーは史上初の女性宰相であるばかりでなく、乾物屋の娘(上流階級のお嬢様ではない)で「金儲けの何が悪いのさ」と言ってのける「勇気」もあった。ブレアは?それまでの労働党を縛っていた「古ぼけた社会主義」に代わる改革路線を打ち出した。New Labourというブランドで、クール・ブリタニアのようなイメージ作戦を繰り広げて、英国民の間に「いい気分」(feeling good)を振りまいた。

▼しかしサッチャーやブレアのカリスマ性は、マードック・メディアによる応援なしにはほとんど何の意味も持たなかった。その意味でサッチャーからブレアまでの20年のミラクルはマードックがいたからこそできたようなものだった。この3人ともオックスフォード大学の出身であるのに対して唯一メージャーは大学さえも出ていない。サッチャーやブレアはそれぞれの世界におけるエリート体制に反旗を翻した存在としての人気を博した面があるけれど、メージャーにはそれもない。しかしメージャーは他の二人のように「反エリート」という名前のエリート・グループを形成することもなかった。 |

|

|

back to top |

4) どうでも英和辞書

|

| A-Zの総合索引はこちら |

|

pogonophobia:ひげ恐怖症

ギリシャ語で「ひげ」(beards)を意味する"pogon"と「恐怖症」(phobia)を合併して「ひげ恐怖症」というわけですが、そんなものあるんですかね?"phobia"を「~嫌い」という程度に解釈すれば"pogonophobia"なんてどこにでもいるでしょうね。マーガレット・サッチャーはひげ嫌いで「私の閣僚にはひげを許しません」(I don't tolerate any minister of mine wearing a beard)と語っていたのだそうです。

オックスフォード大学のジョン・スパローという学者(1906~1992年)はひげの研究で有名だったらしいのですが、その彼によると人類の歴史上、ひげを生やすことが敬遠された時代は二つあるのだそうです。一つは紀元前509年の王政打倒から紀元前27年までの共和政ローマ時代で、その頃のローマ人たちは自分たちの文明を滅ぼしたのは「無精ひげの野蛮人」(hirsute savages)と信じ込んでいたとのこと。もう一つの「ひげ嫌い時代」は17世紀後半、イングランドにおける王政復古時代、1660年から約150年間だそうです。この時代に活躍した人物の中にはひげなし人間が多かったらしい。『ガリヴァー旅行記』で知られるジョナサン・スウィフト、歴史家兼政治家のエドワード・ギボン、政治思想家のエドマンド・バークらがその例。歴史上の人物の「ひげ面」としては、マルクス、エンゲルス、レーニン、フロイド、ダーウィン、レオナルド・ダビンチ、チャーリー・チャップリン、アブラハム・リンカーン、日本人では明治天皇、昭和天皇、聖徳太子、加藤清正、森鴎外らの顔が浮かびますよね。

でも現役のひげ面って誰かいます?日本や英国の歴代首相、アメリカの大統領らの中には現役引退後にひげを生やした人間はいるかもしれないけれど、現役でひげを生やしていた人物といえば三笠宮寛仁親王(髭の殿下)がいる。今の現役としては英国労働党のコービン党首、ハリー王子くらいしか思いつかない。 |

back to top |

5)むささびの鳴き声

|

▼池袋で87歳の男性が運転する乗用車が暴走し、母娘2人が死亡した事故について、「無謀運転」をした人物が元官僚で大企業の元副社長であることから、報道では逮捕もされず、「容疑者」呼ばわりもされなかったということでネットの世界で怒りのメッセージが荒れ狂っている、と聞きました。

▼世間様が何を怒ろうとむささびには関係ない。でも新聞や放送が、警察に捕まった人のことを「容疑者」呼ばわりすることの善し悪しをきっちり説明して欲しいとは絶対に思う。むささびが何らかの理由で逮捕された途端にメディアでは「春海二郎氏」ではなく「春海容疑者」と呼ばれるのですよね。なぜそうしなければならないのでしょうか?何の義理があってメディアは警察の表現をそのまま採用するのでしょうか?警察はむささびを疑っているから「容疑者」と呼ぶのですよね。でも警察の疑いそのものが正しいのかどうかは誰にも分からない。だったら少なくともメディアは「春海二郎氏」で通せと言いたいのよね。

▼池袋の暴走事件について、百田尚樹とかいう作家がツイッターで「ほっといてももうすぐ死ぬジジイが、若い母親と幼子の命を奪い、家族を悲しみの淵に叩き込んだ!ジジイにもムカつくが、こんなジジイから免許を取り上げなかった嫁や息子にも怒りがおさまらん」というメッセージを発信したところ、「そんなことを言ってみてもこのような事故の再発は防げない」という趣旨の「反論」めいたメッセージが寄せられた。それに対して百田さんは「そんな中学のホームルームで、クラス委員が語るようなクソみたいな言葉を、私に送ってくるな!」と怒鳴り返す返信をしたのだそうであります。このような悲劇を眼の前にして「ムカつく」としか言えないのなら、作家なんかやめた方がいいと思います。

▼暴走事件が起こった翌日だった(と思う)けれど、ラジオのニュースを聴いていたら、この87才の人が「時速100キロで歩道へ突っ込んだ」ということが「関係者への取材で分かりました」と伝えておりました。これだけ聴けば「なんと無謀な、許せねえ!」と感じる人がたくさん現れ、中には百田さんのような人間が集団リンチのようなうわごとを弄するケースも出てくる。歩行者がたくさん歩いている歩道に向かって、時速100キロで「突進」する乗用車の運転席に坐っている「87才」を想像してください。この年寄りドライバーを極悪人扱いなんてできます?それと、なぜ新聞・テレビ・ラジオは、こんなときに「関係者への取材で」などと言うのか。何故、「池袋警察への取材で分かりました」と言わないのか。これもちゃんと説明して欲しい。

▼ジャーナリストの田中良紹さんが「日本の検察とメディアは世界に恥をさらすことにならないか」というエッセイの中で、東京地検特捜部という組織のやり方について語っています。

- 捜査に入る前からメディアに容疑者がいかに悪い人間であるかを報道させ、世論がその方向に固まったのを見極めてから特捜部は動き出す。そのため特捜部は初めから正義の味方である。

▼田中さんが語っているのは、ゴーン前日産会長の再保釈のことなのですが、池袋の暴走事件で、87才のドライバーが「時速100キロで歩道へ突っ込んだ」とメディアに伝えた「関係者」は警察ですよね。警察が正義の味方になりたくて情報をメディアにリークすると思っているわけではないけれど、結果として87才のドライバーを悪者に仕立てていることに違いはない。ひょっとすると車自体のメカニズムが狂ってしまった結果の事故だったかもしれない・・・などと考えること自体、被害者の気持ちを分かっていないなどと言われてしまうかもしれない。

▼百人一首をご存知ですか?むささびが子供のころ、お正月になると家族や近所の人たちと必ずやりました。だからむささびは「上の句」を読まれて「下の句」がすぐに出てくる作品が結構あるのですが、和歌の意味は?と言われると殆どアウトです。なのに言葉だけは憶えている。不思議ですよね。

- おほけなく うき世の 民(たみ)に おほふかな

- わがたつ杣(そま)に 墨染(すみぞめ)の袖

▼むささびは「おほけなく」を聞いて「わがたつそまに」はすぐに思いつくのですが、例によって和歌の意味は全く分からない。ネット情報によると、次のような意味なのだそうですね。

- 身の程もわきまえないことだが、このつらい浮世を生きる民たちを包みこんでやろう。この比叡の山に住みはじめた私の墨染めの袖で。

▼「他人を救うなんて身の程知らずな話ではあるが、自分としてはそれをやりたいのだ」と言っている。素晴らしいじゃありませんか。前大僧正慈円という人の作品だそうですね。何とかいう名前の「作家」は、この人の爪の垢でも煎じてのんだら?と言ってもざっと800年前(1225年)に亡くなっているのだから無理か。しゃあない、龍角散でものんだら?

▼一つだけお知らせ。過去のむささびジャーナルに掲載したBREXITに関する記事をリスト化しました。ここをクリックしてください。本日の埼玉県はとてもいい天気です。山の緑が少しずつ重たくなり始めています、その意味では「一年で一番きれいな時期」は過ぎてしまったかもしれない。お元気で! |

|

back to top |

←前の号 次の号→ |

|