関東地方が梅雨入りだそうです。つい先日、梅の花がきれいだと思ったはずなのに、信じられます?もう6月ですよ、6月!あと一か月もすると、むささびも78になる、78ですよ!昼間、うたた寝をすることが多くなりました。上の写真の鳥のように、です。

|

目次

1)川崎事件でむささびが知った「敵」

2)君主国が消滅しない理由

3)ヨーロッパはこれから・・・

4)どうでも英和辞書

5)むささびの鳴き声

|

1)川崎事件でむささびが知った「敵」

|

|

5月28日に川崎で起こった殺傷事件は英国のメディアでも大きく取り上げられていました。ちょっと見ただけでもBBCはもちろん「高級紙」から「大衆紙」までほとんどのメディアが報道していました。どの報道も東京にいる特派員が日本のメディアの伝えていることを繰り返しているという感じであったのですが、ほぼどの記事でも触れられていたのは

- Japan has one of the lowest rates of violent crime in the developed world

and mass attacks are extremely rare. 日本は先進国の間では暴力犯罪が最も少ない国の一つであり、大量殺傷事件は極めてまれな国だ。

ということと、安倍首相の"I feel strong anger"(強い憤りを覚える)というコメントだった。

|

|

ただむささびが紹介したいのは英国メディアの報道ぶりではありません。HIKIPOSというタイトルのサイト(5月30日)に出ていた

という見出しのエッセイです。筆者はこのサイトの石崎森人編集長。HIKIPOSというサイトについては「ひきこもり当事者、経験者の声を発信する情報発信メディア」と自己紹介されている。石崎さんのエッセイは、あの事件について伝えるTBSテレビのNスタというニュース番組の紹介から始まっています。伝えているのは川崎市による記者会見の様子で、この人物が「引きこもり傾向にあった」ということを大きな見出しで見せたうえで

- 川崎市で小学生ら19人が死傷した事件。現場で自ら命を絶った51歳の男について、川崎市が会見し、「引きこもり傾向にあった」と親族から相談があったことを明らかにしました。

という言葉で始まるテレビのナレーションが文字で紹介されている。他のテレビ局でも似たような報道がされたのでしょう。

|

|

このエッセイを通じてHIKIPOSの石崎さんが伝えたいのは「引きこもり傾向のある51歳」という類の報道が「引きこもり=無差別殺人犯予備軍」という偏見を誕生させる可能性があるということです。彼自身がかつて引きこもりの傾向があり、その際に少しでも外出ができるようになると、運動のために近所の公園に散歩に行ったりすることがあった。すると公園にいる子連れの若い母親から「平日の昼間にプラプラしている危ない男性」という怪訝な視線を浴びたことがあった、と。

そういう経験をすると「どうせ自分なんて・・・」という思いが強まって余計に外に出にくくなる、そしてさらに引きこもり傾向が強くなるという悪循環が始まる。ひょっとするとその母親の「怪訝な視線」は石崎さん自身の思い過ごしだったかもしれないのですが、石崎さんによると

- 偏見のもっとも恐ろしいところは、偏見を受ける側が、その偏見の目を仕方ないと受け入れてしまうことだ。

ということです。そしてそれが人間を委縮させて人生の可能性を狭めてしまう。「それはひいては社会全体の可能性を狭めることにもなってしまうのだ」と。「元引きこもり」の石崎さんは、川崎の事件の犯人の気持ちが「まったくわからないでもない」と言いながら

- だから今ひきこもっている人たちも、もし犯人の気持ちに少し共感する部分があったからと言って、自分を危険人物だなんて責めないでほしい。思うとやるとでは大違いだから。

と強調している。このエッセイは非常に長いけれど、とても面白い内容です。「むささび」の短縮バージョンだけでなく、ぜひ原文をお読みになることをお勧めします。 |

|

▼上の写真は、石崎編集長のエッセイの最初に紹介されているTBSテレビのニュース番組の画面です。川崎市による記者会見の様子を伝えながら、「引きこもりの傾向にあった51歳の男」という見出しを画面右上にデカデカと見せている。この画面を目にして首をすくめたりテレビを消したりした引きこもりの人やその家族がいたとしても全く不思議ではないし、「引きこもり」とは無縁の人びとの中には「やっぱな、くわばらくわばら、ウチの人間じゃなくて良かった」などと思った人がいたとしても不思議ではない。でも、このテレビ画面の制作に関わったテレビ局の人たちに言わせれば「自分たちは川崎市の担当者の発言を伝えただけ」ということになるのだろうと想像する。むささびはテレビ局に「謝罪しろ」などと言うつもりはありませんが、このような見せ方の善し悪しについて、メディア関係の仲間内だけではなく、視聴者に見える形で語り合う場を設けるべきだとは思います。

▼HIKIPOSのサイト以外にもう一つ、お読みいただきたいと思う記事がFacebookに出ていました。奥田 知志さんという人の『「責任感のある父」で済ませないために』という投稿で、元事務次官の父親が息子を殺したという事件について語っている。非常に長い文章なので、ここで詳しく紹介するのは難しいのですが、3か所だけ引用してみます。

- 「ひきこもり」や「社会的孤立」が話題になっているが、それらを「個」の問題としてのみ捉えてはいけない。

- 家族を社会的孤立に向かわせるものは何か。それは「迷惑は悪」という常識だと思う。

- 多くの人が「助けて」と言えない孤立の中に置かれている。そういう無縁社会に生きた父の苦悩を思う。

▼かつては何でもかんでも「社会が悪い」という抽象的な理屈がまかり通ったことがあるけれど、最近は「すべては個人の責任」と主張することで「世の中、強いもの勝ち」という思考停止が大きな顔をしている(とむささびは思っている)。この人についてはむささびジャーナル388号でも紹介したことがあります。北九州にあるキリスト教会の牧師さんで、主としてホームレスの支援に取り組む活動を行っているようです。ぜひご一読を。

▼別の意味でご一読をお勧めするのが、5月31日付の朝日新聞のサイトに出ていた、あるテレビのキャスターが川崎の事件の犯人について語ったとされる「すべてを敵に回して死んでいくわけですよね。自分一人で自分の命を絶てばすむことじゃないですか」というコメントです。むささびの想像(たぶん間違ってはいない)によると、このキャスターは、犯人のものであれ、犠牲者のものであれ、人間の命は「~すればすむこと」で片づけることができると考えているらしい。

▼欧米社会が分断と分裂の状態に陥っているとされているけれど、川崎の事件とそれに対するコメントの類を読んでいて、日本も同じだと思いました。「一人で死んだら?」とコメントするキャスターはむささびにとっては「敵」としか言いようがない。話しかける値打ちもないし、話を聴く価値もないという存在、絶対に相容れることがない存在という意味です。もう一人、川崎の事件について"I

feel strong anger"としか言えない首相も・・・。アホのトランプでさえも、川崎の事件について「日本国民に同情する」(All Americans stand with the people of Japan)と言っているのに、です。 |

|

back to top

|

|

2)君主国が消滅しない理由

|

|

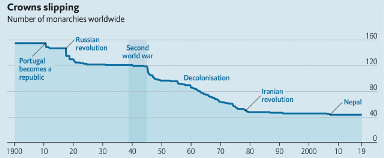

2か月ほど前(4月27日)のThe Economistが、日本における天皇の退位に関連して、「君主制」についての特集記事を載せています。現在、「君主」(monarch)を元首とする国はバチカンを含めて44か国あるのだそうですね。100年前の20世紀初頭には約160か国あったのに革命や戦争のような「時代の変化」に伴って4分の1にまで減少してしまった。しかも44のうち16か国は英連邦に属する国(エリザベス女王を君主とする国)です。 |

特集記事の書き出しは

- If monarchy did not exist, nobody would invent it today. もしいま君主制なるものが存在しなかったとしても、それを作り出そうという人間はいないだろう。

となっている。そうでしょうね。君主制は民主主義の現代において善しとされるもの(多様性・平等・個人主義など)の正反対に属すると言ってもいいような制度なのですからね。間もなく世界から消滅すると考えられていたのに、これまでのところ数は減ったけれど消滅はしていない。それどころか、一度はこれを廃止したイラクやルーマニアではこれを復活させようとする動きさえあるくらいで、この制度は「繁栄」(thriving)さえしているように見える。何故なのか?

|

| 君主制の衰退? |

|

| 上のグラフは20世紀初頭から現在までの君主制国家の数の推移を表しています。1900年の時点ではほぼ160か国であったものが、2019年の今では40か国を少し超える程度にまで減っている。 |

|

一つの理由としては、現代の君主は生き残りはしたものの実際には権力がない(powerless)存在であるということが挙げられる。第二次大戦後の日本の皇室は完全に「無力化」された。BREXITで分裂する英国でも、女王に政治的仲介を期待する人間はいない。

- 君主の力が弱くなるにつれて、わざわざこれを廃止しようという声も小さくなった。 the less power a monarchy has, the

less anybody bothers to try to get rid of it.

ということです。

|

| 一見すると時代遅れに見える君主制が消えそうで消えないもう一つの理由としてThe Economistが挙げるのが「民主主義の危機」(democracy’s

difficulties)という風潮です。フランシス・フクヤマという人が『歴史の終わり』(End of History)という本を書いて、リベラル民主主義の勝利を宣言したのは約30年前のことだった。誰もがフクヤマのメッセージを信じたわけだけれど、30年後の世界を見ると、一国主義やポピュリズムのメッセージをがなり立てる極右政治家がはびこる状況が現出してしまっている。そんな中で「閉鎖的一国主義よりは君主制の方がマシ」という感覚を持つ人間も増えており、それが「君主」が消えない理由になっているということです。Monarchy

has benefited from the comparison.というわけです。比較優位ということですね。 |

|

The Economistは、現代において特に「成功」しているとされる「君主」の例として、英国のエリザベス女王と日本の明仁上皇(平成時代に天皇だった)を挙げている。二人とも自分たちが依って立つ制度の長い歴史を守りながら、これを近代化(modernising

the institution)することにも努力を払ってきたというわけです。 彼らの「成功」の基になった態度として(The Economistは)"discretion"と"subtlety"という言葉を使っています。英和辞書によると前者には「慎重」、後者には「巧みさ」という言葉が当てられているけれど、英文で説明すると:

- discretion:The quality of behaving or speaking in such a way as to avoid causing

offence. 相手を怒らせたりするような態度で振る舞ったり、話をすることを避けようとする気質

- subtlety:state of being so delicate as to be difficult to analyse or describe. 言葉で分析したり表現したりすることが困難であるような微妙な状態

となっている。要するに「慎重さの極致」というニュアンスの言葉であり、その意味では女王や天皇の世界には「うっかりミス」というものがないという意味でもある。

|

|

The Economistは、井上亮(Makoto Inoue)さんという日本人の皇室研究家の言葉として、明仁上皇は「革命的な天皇」(revolutionary emperor)だったと言っている。日本の国民のためを想って皇居に居ながら祈る(sit in the palace and pray)というよりも、外へ出て行って人びとの近くに居ようとしたということ。特に災害の被災者と話をするような場合は膝をついて坐ることを常としていた。

- また日本の保守派の政治家と異なり、明仁上皇は、演説の中でしばしば戦時中の日本の行いについて「深い悔悟の念」を表明していた。 Unlike the country’s conservative politicians, he has consistently expressed “deep remorse” for Japan’s wartime actions during his speeches.

明仁上皇はA級戦犯が祀られている靖国神社を訪れることを拒否していた。戦時中の日本に関する明仁上皇の言動について、保守派の政治家は快く思ってはいなかったものの、上皇に対する国民的な支持の高さはどうすることもできなかった。NHKの調査でも支持率は80%を超えていた。 |

|

エリザベス女王の場合は、明仁上皇のように言動に政治性が与えられてしまうということはなかったけれど、それでも王室の近代化には地味な努力を払っている。バッキンガム宮殿の一般公開とか王室の人間の納税などもそれにあたる。英国王室の人びとはツイード地の衣服を身に着け、狩猟に興じたりするような古さを堅持する一方で、エリザベス女王は常に明るい色の衣服を身に着けている。それは大衆の中にいても常にカメラにとらえられるようにすることを狙っている広報作戦(public relations)なのだそうです。

エリザベス女王と明仁上皇の間には共通点もあるのだそうです。まずやたらと外出が多いこと。彼女の有名な言葉に

- I have to be seen to be believed. 自分が存在することを信じてもらうためには、見てもらわなきゃ。

というのがある。1952年に女王になって67年、文字通り殺人的なスケジュールをこなしているけれど、ある世論調査によると、約6000万の英国民のほぼ3分の1(65才以上の国民となると約半数)が実物の女王を見たことがあると答えており、2016年の世論調査では86%の英国人がエリザベス女王について「よくやっている」(doing a good job)と答えたのだそうです。

|

|

女王は今年で93才ですが、The Economistは「アキヒトの例に従うような兆候は見られない」(there is no sign of her

following Akihito’s example)と言っている。つまり生前退位(abdication)の意図は全く感じられない、と。それは67年前の戴冠式の際にそれをやらないことを神に誓ったからなのか、あるいは物議を醸す発言をする自分の息子(チャールズ皇太子)を信用できないからなのか・・・誰にも分からない(nobody

knows)のだそうです。ここをクリックすると、1953年6月2日に女王が行った「戴冠の誓い」(Coronation Oath)を読めるけれど、「生前退位は行わない」などという言葉は見当たりません。 |

▼『知られざる皇室外交』(西川恵・角川新書)という本に面白いことが書いてあった。外国から国賓が訪日して天皇主催の宮中晩餐会が開かれることがありますよね。その場合、新聞はそれを社会面で報道するのが普通なのだそうですね。天皇が外国を訪問した場合も、記事は社会面に載るのが普通。しかしあちらのメディアはこれらを政治面で報道するのが普通なのだそうです。つまり日本では天皇・皇后の外国との交流活動は「政治や外交とは無関係」の国際親善として説明されるのに対して、外国では天皇は日本の元首(国のトップ)と見なされ、メディア報道も含めてそのように遇されるのだそうです。だから天皇を迎えた外国の大統領が、「日本の国連安保理常任理事国入りを支持する」というような大いに政治的な発言をしたりする。 ▼『知られざる皇室外交』(西川恵・角川新書)という本に面白いことが書いてあった。外国から国賓が訪日して天皇主催の宮中晩餐会が開かれることがありますよね。その場合、新聞はそれを社会面で報道するのが普通なのだそうですね。天皇が外国を訪問した場合も、記事は社会面に載るのが普通。しかしあちらのメディアはこれらを政治面で報道するのが普通なのだそうです。つまり日本では天皇・皇后の外国との交流活動は「政治や外交とは無関係」の国際親善として説明されるのに対して、外国では天皇は日本の元首(国のトップ)と見なされ、メディア報道も含めてそのように遇されるのだそうです。だから天皇を迎えた外国の大統領が、「日本の国連安保理常任理事国入りを支持する」というような大いに政治的な発言をしたりする。

▼新聞の社会面で報道されるということは、記事を書くのは、政治部ではなくて社会部の記者であるという意味ですよね。社会部というセクションは、どちらかというと俗世間で起こっていることを俗世間的な目線で観察しようとするのでは?当たり前目線ということです。西川恵さんによると、日本の天皇・皇后の外国訪問を報道する場合、日本のメディアでは両者の人柄が如何に相手国の人びとを魅了したかというようなアングルによる「お人柄報道」が多いとのことです。つまり生臭い政治的色彩など持たせない記事という意味ですよね。これは、誰に強制されるまでもなくメディアの側がそのように扱うことにしているということなのですかね? |

|

back to top

|

3)ヨーロッパはこれから・・・

|

|

最近、友人から受け取ったメールに『アフター・ヨーロッパ』という本を読んだと書かれていました。「よい本でした」としたうえでかなり詳細な読後感を書いてくれました。その読後感が面白くて紹介に値すると思うのですが、それもちょっと情けないので、むささびとしては違う方法で(本を読まずに)この本を紹介してみようと思います。この本の著者であるイワン・クラステフ(Ivan Krastev)というブルガリアの政治学者・社会学者が、本のPRも兼ねて「市民社会の声と思想」(Voices and Ideas of Civil Society)というドイツのNPOの英文サイト(2018年9月18日)と行ったインタビューを紹介しようというわけです。インタビューの見出しは

となっている。インタビューはドイツ語で行われ、それを英訳したものがここに掲載されています。またこの本の日本語版(岩波書店)にはサブタイトルとして

と書かれてある。このインタビューを読むに当たって、むささびが抱いていた関心は「ポピュリズムという態度に著者が何を想うのか?」ということがありますが、もう一つ、かつては社会主義国であったブルガリアの学者が、自分たちが捨ててしまった「社会主義」という体制をどのように思っているのか?ということです。

ポピュリズムは勝利したのか?

このインタビューが行われた頃、かつてトランプのアドバイザーだったスティーブ・バノン(むささびジャーナル379号)がヨーロッパを訪問しており、行く先々でポピュリズム運動の勝利を宣言して歩いていた。ポピュリズムは本当に勝利したのか?

|

現在問われるべきなのは、「ポピュリズムの勝利とはどのようなものなのか?」(what would the victory of populism

look like?)ということだ。ポピュリズムが勝利した世界とはどのような世界なのかということ。バノンの見方によると、現在世界では三つの戦争が進行している。一つは国内におけるリベラルとの戦い、二つ目は欧米とイスラム世界の政治闘争、三つめは貿易戦争というわけだ。米国でトランプが大統領になり、フランスではル・パンが勝利し、ドイツや英国でも同じような「ポピュリスト政権」が誕生したと仮定すると、しょっちゅう戦争が起こっていなければおかしい。つまりポピュリズムが勝利した後の世界は、しょっちゅうポピュリスト同士の戦争が起こっている世界といわけだ。They

would constantly be at war. 現在問われるべきなのは、「ポピュリズムの勝利とはどのようなものなのか?」(what would the victory of populism

look like?)ということだ。ポピュリズムが勝利した世界とはどのような世界なのかということ。バノンの見方によると、現在世界では三つの戦争が進行している。一つは国内におけるリベラルとの戦い、二つ目は欧米とイスラム世界の政治闘争、三つめは貿易戦争というわけだ。米国でトランプが大統領になり、フランスではル・パンが勝利し、ドイツや英国でも同じような「ポピュリスト政権」が誕生したと仮定すると、しょっちゅう戦争が起こっていなければおかしい。つまりポピュリズムが勝利した後の世界は、しょっちゅうポピュリスト同士の戦争が起こっている世界といわけだ。They

would constantly be at war.

ただヨーロッパ人がアメリカ人などよりもはるかに保守的で、革命や戦争を怖がっているということがバノンには分かっていない。ドイツとスイスが貿易戦争などやって何になるというのか?バノンのようなポピュリストたちが唱える「永久革命」(permanent

revolution)という考え方の問題点は、自分たちが勝利した後にどのような世界が待っているのかということについてのプランやビジョンのようなものが一切示されていないということだ。世界中のポピュリズムの動きは、「現状拒否」という共通項を持ってはいるが、それしかないとも言える。 |

| ▼"Populism"という言葉を辞書風に解釈すると「庶民的な発想」となる(と思う)けれど、自分のことをポピュリストだと思っているバノンは、現代における「諸悪の根源」ともいえる存在として、「中国、シリコンバレーとウォール街のエリートたち」を挙げている。中国は「商人根性丸出しの儒教国」だから悪であり(バノンはカソリック教徒)、金融とネットのエリートたちは「アメリカ国民のことを考えないグローバル人間たち」だから悪なのだと言っている(むささびジャーナル379)。確かに"America first!"とは言うけれど、アメリカも含めた人間の将来に向けた展望のようなものについては語らない。それを語ること自体がエリート的として退けられる。「むささびは庶民がきらい」というのとはかなり違う。 |

|

|

|

西欧と東欧の差

“After Europe”という本の中でクラステフは、西欧と東欧の間に多くの誤解(misunderstandings)が存在しており、難民危機の中でそれが顕在化したと言っている。両者の間の基本的な違いは何か?What is the fundamental difference?

|

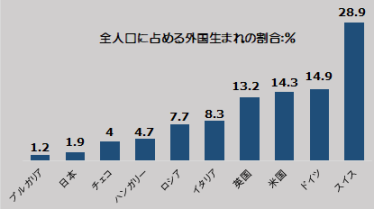

それぞれの国における民族構成によって考え方が大いに違ってくる。ハンガリーにおける外国生まれは全人口の1.4%にすぎないけれど、オーストリアではこれが13%にもなる。西欧では多民族社会が主流であり、彼らの関心事は多様性といかに付き合うのか(manage diversity)ということにある。東欧においては単一民族社会(homogeneous societies)が多く、彼らの関心は多様性と付き合うことより、これを排除(to avoid diversity)することにある。西欧人にとって「移民」とは文字通り人間の動きであり、本当の移民(real migration)であるけれど、東欧人にとってそれはアタマの中の出来事に過ぎない。が、それだけに余計に恐怖感を伴うことにもなる。本物より想像の方が怖いということだ。我々は関心とか価値観について語ることが多いけれど、物事が「分かる」(aware)ためには実際を経験するしかないということだ。 それぞれの国における民族構成によって考え方が大いに違ってくる。ハンガリーにおける外国生まれは全人口の1.4%にすぎないけれど、オーストリアではこれが13%にもなる。西欧では多民族社会が主流であり、彼らの関心事は多様性といかに付き合うのか(manage diversity)ということにある。東欧においては単一民族社会(homogeneous societies)が多く、彼らの関心は多様性と付き合うことより、これを排除(to avoid diversity)することにある。西欧人にとって「移民」とは文字通り人間の動きであり、本当の移民(real migration)であるけれど、東欧人にとってそれはアタマの中の出来事に過ぎない。が、それだけに余計に恐怖感を伴うことにもなる。本物より想像の方が怖いということだ。我々は関心とか価値観について語ることが多いけれど、物事が「分かる」(aware)ためには実際を経験するしかないということだ。

|

|

| ▼「外国生まれ」の人口ですが、ウィキペディア情報によると確かに東欧諸国は西欧に比べると少ない。歴史的に見て英国やドイツ、フランスのような西欧諸国にはアジア・アフリカ諸国を植民地支配したという背景がある。植民地から本国へ移民としてやってくる人間がたくさんいるということですよね。その意味では「多様性」は帝国主義の象徴であるともいえるのですが、クラステフの言葉からすると、東欧人である彼の眼には多民族共存を前提とする西欧の方が将来性があると写っているように思えるし、事実そうなのでありませんか?「外国生まれ」の人口の割合が0.1%という国が二つあります。一つは中国でもう一つはベトナムだそうです。 |

|

|

国が消える

このインタビューの中で「人の移動」を表す英語が3つ使われる。外国人が国内へ入ってくるケースが"immigration"(移民)、自国民が外国へ出ていくケースが"emigration"(移住)、両方に当てはまるのがが"migration"(移動)というわけです。"After Europe"という本の中でクラステフは、西欧人は"emigration"(移住)という現象が東欧諸国にとって何を意味するのかが分かっていないと言っている。 |

東欧の人間にとって"emigration"(移住)とは、国がバラバラに消えてなくなるという感覚だ。1960~70年代の東欧諸国では出生率の低下現象が起こり、単一民族の小さな国の人間は自分たちの国なんていつでも消えてしまうと思っていた。そして起こったのが1989年の共産主義体制の崩壊だった。東欧ではたくさんの人間が文字通り消えてしまった。どこへ消えたのか?西欧諸国へ移住してしまったのだ。それから25年間でブルガリア人の10%が消えてしまった。その多くが若年層と移動するだけの能力や力を持っていた人びとだった。人類の歴史上、革命が起こった国から出ていくのは敗者と決まっていたけれど、1989年の「革命」では反対のことが起こった。勝者が国を出て敗者は取り残された(the

winners emigrated and the losers stayed behind)ということだ。 東欧の人間にとって"emigration"(移住)とは、国がバラバラに消えてなくなるという感覚だ。1960~70年代の東欧諸国では出生率の低下現象が起こり、単一民族の小さな国の人間は自分たちの国なんていつでも消えてしまうと思っていた。そして起こったのが1989年の共産主義体制の崩壊だった。東欧ではたくさんの人間が文字通り消えてしまった。どこへ消えたのか?西欧諸国へ移住してしまったのだ。それから25年間でブルガリア人の10%が消えてしまった。その多くが若年層と移動するだけの能力や力を持っていた人びとだった。人類の歴史上、革命が起こった国から出ていくのは敗者と決まっていたけれど、1989年の「革命」では反対のことが起こった。勝者が国を出て敗者は取り残された(the

winners emigrated and the losers stayed behind)ということだ。 |

| ▼このインタビューの中で、むささびが最も強烈な印象を持ったのがこの部分だった。これまでは移民であれ難民であれ「人の動き」と言えば、動く人間とこれを受け入れる側のことしか考えたことがなかった。「出て行かれる人びと」という存在のことを全く考えたことがなかった。1989年当時のブルガリアの人口がどの程度であったのかは分からないけれど、現在は約700万です。そのうち10%がよそへ移住してしまったら・・・? |

|

|

ポピュリズムがつけ込む

東欧を去った者も残された者も、生活が変わってしまったのだから、人の移動(migration)は革命のようなものだった。そして国を出た東欧人を「移民」として受け入れた西欧人の中にも敗者感覚で「革命」を経験した人間がいた。移民の流入で隣近所が一変してしまい、それまでに経験したことがないような暮らしにくさに身をさらさざるを得なかった西欧の人間です。

|

時代は変わるのだから、人の移動という「革命」の中で勝者と敗者が出てくるのも仕方がないという意見もあるし、そのとおりには違いない。しかしそのような人間(敗者)がいるということを忘れるべきではない。いい生活を求めてアフリカからヨーロッパへ移住してくる人たちは、いわば積極的に自分の生活を変えるのであり、それは悪いことではない。が、世の中には世界が変化しているのに自分だけはそれについていけないと感じている人間もいるということだ。彼らは現代においては自分たちのルーツを失ったかのように感じながら生きている。かといって後戻りすることもできない。バノンらがつけこむのはこのような感覚で生きている人間だ。戦後生まれの西欧人は平和・成長・安定の生活しか知らないけれど、人類の歴史から見るとそのような時代はむしろ例外であり、今や「例外の時代」が変わりつつある。西欧人たちは安心感のよりどころのようなものが失われつつあるということに恐怖を感じているのだ。 時代は変わるのだから、人の移動という「革命」の中で勝者と敗者が出てくるのも仕方がないという意見もあるし、そのとおりには違いない。しかしそのような人間(敗者)がいるということを忘れるべきではない。いい生活を求めてアフリカからヨーロッパへ移住してくる人たちは、いわば積極的に自分の生活を変えるのであり、それは悪いことではない。が、世の中には世界が変化しているのに自分だけはそれについていけないと感じている人間もいるということだ。彼らは現代においては自分たちのルーツを失ったかのように感じながら生きている。かといって後戻りすることもできない。バノンらがつけこむのはこのような感覚で生きている人間だ。戦後生まれの西欧人は平和・成長・安定の生活しか知らないけれど、人類の歴史から見るとそのような時代はむしろ例外であり、今や「例外の時代」が変わりつつある。西欧人たちは安心感のよりどころのようなものが失われつつあるということに恐怖を感じているのだ。 |

| ▼「庶民」のフラストレーションに付け込んだのがBREXITですよね。東欧からの移民に職を取られた(と思っている)北イングランドの白人労働者層の不満と、EUから独立して大英帝国を復活させようという時代錯誤的な保守主義が合体したわけです。後者が頼みの綱とするのがトランプで、国賓として訪英した際に女王主催の晩さん会で、米英関係は「永遠なる友好」(eternal

friendship)で結ばれていると謳いあげたと報道されている。 |

|

|

左翼の無力

1989年以前の世界には、社会的な危機を乗り切る思想集団としての「左翼」が存在したけれど、ブルガリアというかつての社会主義国出身のクラステフによるならば、世界革命とか差別撤廃のような理念・理想を信じていない人びとにとって、左翼の言う国際主義は何の意味も持たない。かつての左翼勢力の支持基盤であった労働者の多くが右寄りになっている。何故なら右翼は労働者に対して経済的・文化的な保護主義を提供してくれるから。クラステフはここでディディエ・エリボン(Didier

Eribon)というフランスの作家による"Returning to Reims"という自叙伝を紹介する。 |

低所得の労働者階級の町で育つ子供がいる。労働者階級としての誇りから、家族は常に共産党に投票してきた。彼らの町で暮らす労働者の中には性的差別主義者がいるし、人種差別主義者もいる。その点は今も昔も同じ。ただ彼らはいま20世紀初頭の農民のように感じている。つまり世の中に見捨てられた存在としての自分たちということ。右翼勢力は、そのような労働者に対して少しだけは約束する。しかし今日の左翼政党は学者、国家公務員、年金暮らしの年寄りらに支えられている。労働者は右翼政党に投票するし、左翼学生は政党政治に関心を持たない。現代の左翼は、自分たちが何者で、どこから来て、どこへ行きたいのか?という基本的な質問にさえ答えることができないでいる。 低所得の労働者階級の町で育つ子供がいる。労働者階級としての誇りから、家族は常に共産党に投票してきた。彼らの町で暮らす労働者の中には性的差別主義者がいるし、人種差別主義者もいる。その点は今も昔も同じ。ただ彼らはいま20世紀初頭の農民のように感じている。つまり世の中に見捨てられた存在としての自分たちということ。右翼勢力は、そのような労働者に対して少しだけは約束する。しかし今日の左翼政党は学者、国家公務員、年金暮らしの年寄りらに支えられている。労働者は右翼政党に投票するし、左翼学生は政党政治に関心を持たない。現代の左翼は、自分たちが何者で、どこから来て、どこへ行きたいのか?という基本的な質問にさえ答えることができないでいる。 |

| ▼かつては共産党を支持していた人の中に「労働者階級としての誇り」(a sense of class pride)なんてものがあったのですね。それが今では右翼政党支持に走っており、現在の左翼政党を支持するのは「学者、国家公務員、年金暮らしの年寄り」であって、現役世代ではないということ。別の言い方をすると、左翼支持者は毎日の生活を心配しなくてもいい人たちであり、差別撤廃とか公正な社会などという発想が普通の生活者の意識の外にある・・・ということ?右翼だのポピュリズムだのという姿勢は、「労働者」のフラストレーション発散のための思想として受けているということ? |

|

|

5年後のEU

"After Europe"の中でクラステフは、EUに代表される、現在のようなヨーロッパ(Europe as we know

it)はいずれ存在しなくなるという趣旨の予言をしている。ではどうすればヨーロッパを救うことができると(クラステフは)考えるか?EUはこれから5年後も存在しているか? |

問いかけるべき質問はもっと単純だ。EUにとって代わるものなどあるのか?ということだ。What is the alternative? EUなど存在しなければ、我々の生活はもっと楽で良いものになるなどと本気で考えるのか?現在のEUの住人である我々は、かつてないほどに面白い世界に生きていると言えるのだ。新しい空間感覚、新しい機会、それと同士感覚・・・どれもかつてなかったほど面白い。ウィーン、リスボン、ワルシャワetc、いろいろな場所で暮らしている人びとが同じ問題について語り合っている。金融危機の際にはドイツ人はギリシャ人の生活ぶりに興味を示した。いかにもドイツ人らしい傲慢な態度ではあったけれど、それでも関心を示したことは事実なのだ。そのこと自体が信じられない(incredible)ことだと思わないか?現在のEUのピンチは実は機会でもあるのだ。EUの人間はかつてないほど、自分たちが体験したトラウマなどについてお互いに率直に語り合おうとしている。物事すべてうまくいくなどとは誰も信じていない。うまくいかない可能性もあるか?もちろんある。が、機会もまた存在しているのだ。 問いかけるべき質問はもっと単純だ。EUにとって代わるものなどあるのか?ということだ。What is the alternative? EUなど存在しなければ、我々の生活はもっと楽で良いものになるなどと本気で考えるのか?現在のEUの住人である我々は、かつてないほどに面白い世界に生きていると言えるのだ。新しい空間感覚、新しい機会、それと同士感覚・・・どれもかつてなかったほど面白い。ウィーン、リスボン、ワルシャワetc、いろいろな場所で暮らしている人びとが同じ問題について語り合っている。金融危機の際にはドイツ人はギリシャ人の生活ぶりに興味を示した。いかにもドイツ人らしい傲慢な態度ではあったけれど、それでも関心を示したことは事実なのだ。そのこと自体が信じられない(incredible)ことだと思わないか?現在のEUのピンチは実は機会でもあるのだ。EUの人間はかつてないほど、自分たちが体験したトラウマなどについてお互いに率直に語り合おうとしている。物事すべてうまくいくなどとは誰も信じていない。うまくいかない可能性もあるか?もちろんある。が、機会もまた存在しているのだ。

EUはこれから5年後も存在しているか?今とは違う”Union”になっているだろうが、解体はしていないだろう。現在の"Union"にしてからが1980年代のそれとは異なっている。私がいちばん怖れるのは「予想もしなかったこと」(accidents)が起こることだ。英国でEU残留をを問う国民投票が行われたとき(2016年)、友人の大学教授は「離脱などするわけがない」と断言していた。もし将来EUが解体するとすれば、正にそれだろう。不運と誤った政策決定が組み合わされたときにそれが起こるということだ。 |

▼多様な歴史や文化を持った複数の国(nation state)が「連合体」として共存し続けることができるのか?という問いかけに対して、「ほかに方法がない」という消極的な理由だけではなく、多様性を積極的に堅持するなかで排他的ポピュリズムの誘惑に打ち克つ努力をするべきだと言っているように響く。

▼BREXITは東欧人にとっても全く想定外の出来事だったのですね。BREXITに伴う「不運と誤った政策決定」とは具体的に何を指すのかがはっきりしていない。EUに残るかどうかの決定を、単純多数決による国民投票などというあやふやな(扇動的キャンペーンに踊らされる可能性もある)やり方に賭けたことが「誤った政策決定」だったと(むささびは)思うのですが・・・。そのようなことが起こると、EUという「連合体」の存在も危うくなるということですが、ではEUという連合体におさらばした英国にどのような未来が約束されているのか? |

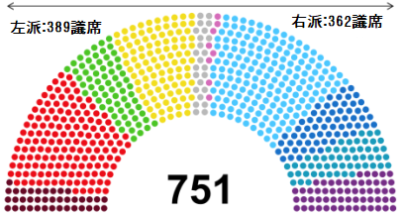

欧州議会の勢力別議席数

|

|

5月の末に行われた欧州議会選挙ですが、それまで議席数でトップ2を占めていた中道右派グループが217→179議席、中道左派グループが186→153議席と、両方とも議席数を減らしています。反対に議席数を増やしたのは右寄りでは極右(37→58)とポピュリスト(41→54)、左派ではリベラルグループ(68→105)とグリーン(52→69)となっています。左右両派の議席数では左派が360→389と盛り返し、右派は391→362と議席数を減らしている。極右やポピュリストが人気を得ているのは事実ですが、EU全体の政治勢力としては、どちらかというと「中道左寄り」に進んでいるという感じなのでは?

▼このインタビューの最初の部分で、クラステフはアメリカの極右的思想家のスティーブ・バノンに対する敵愾心のようなものを披露しています。いわく「現状拒否をするだけで未来に対する展望が何もない」と。まあ、庶民の反エリート感覚には「未来」などという「綺麗ごと」は存在しないものなのでしょうね。日本で言うと維新の会。むささびはその意味ではクラステフの言っていることに賛成です。が、いわゆる「庶民」からすると、むささびのような態度は「保守的」と映るでしょうね。

▼ところで先ごろ行われた欧州議会の選挙結果について、クラステフは5月28日付のニューヨーク・タイムズに寄稿して「一応中道派が現状を維持した形になったけれど、フランスやイタリアではスティーブ・バノンの影響を受けた極右勢力が票を増やしている」と警戒しています。彼によると、EUから極右が消えることは当分はないだろう(far

right is becoming a permanent feature of European politics)とのことであります。 |

|

|

back to top |

4) どうでも英和辞書

|

| A-Zの総合索引はこちら |

|

nasty:いやな・不快な・汚らわしい

研究社の英和辞書には"nasty"が上のように説明されています。Cambridgeの辞書には"very unpleasant"とか"unkind"と・・・。

- There is a nasty smell here:嫌な臭いがする

- Don't be so nasty to your brother:弟に意地悪しちゃダメ

というわけです。

最近この言葉が話題になったのは、トランプが英国訪問を前にしてThe Sunとのインタビューの中で、アメリカ人ながらヘンリー王子と結婚していまや英国王室の一員となったメーガン妃(サセックス公爵夫人)について

- I didn’t know that she was nasty. 彼女が意地の悪い人だったなんて知らなかった

と発言してからのことでありますね。日本のメディアでもさんざ報道されているけれど、彼女がまだ女優だったころの2016年、あるテレビ番組で「あの人が大統領になるんだったら、私はカナダへ移住する」と発言したことがあった。そのことについてコメントを求められたトランプが言ったのが"I didn't know..."という言葉であったというわけです。

国賓訪問だから、当然エリザベス女王を始めとする王室の人びとは一緒に時を過ごしたわけですが、サセックス公爵夫人は産後の休暇(maternity leave)で欠席だった。訪英前のトランプのインタビューはここをクリックすると聴くことができます。 |

back to top |

5)むささびの鳴き声

|

▼最初に載せた記事の中で、「川崎の事件についてのメディア報道が、引きこもりに対する偏見を助長している」という内容の批判記事を紹介しましたが、このところのメディアを見ていると、全く同じニュアンスのメディア批判的なコメントや報道がたびたびなされます(例:6月1日付朝日新聞)。が、それはそれで気になるのは、どのメディアも同じような報道をするように見えて仕方がないということです。川崎市当局が「犯人が引きこもり傾向にあった」というニュアンスの発表をすると、それに群れたかるように報道し、関連団体が「偏見助長やめて」と言えばそれに群がる。

▼もちろんメディアは、引きこもりについての「報道」をしているのであって、自分たちが引きこもりというわけではない。実はそのあたりがメディア報道というものの限界なのであろうと(むささびは)考えるわけです。当事者ではないということです。最初に紹介したHIKIPOというサイトは、引きこもりの問題を「当事者目線で取り上げます」と宣言したうえで、石崎編集長は一方的・感情的にならないように努めている(ように見える)。その差です。現在は引きこもることはないけれど、かつてはそうであったので引きこもりの人びとが感じる生き辛さを共有している。だから「死にたきゃ一人で死ね」という類の感覚がない。

▼むささびジャーナル388号で紹介した、相模原の障害者施設で起こった殺傷事件についてのラジオ番組に登場したキリスト教の牧師は、何も生産しない人間には存在価値がないという発想が生む「生き辛さ」を感じながら生きているという意味では自分も被告も同じ「時代の子」であると言っている。そして「独りで生きることは出来ない」という「人間の本質」に踏み込んで考えないと、事件は過去のこととして忘れられてしまう、とも。相模原の事件が起こったのが2016年7月、川崎の事件が起こったのがほぼ3年後(2019年5月末)だった。川崎の事件を報道するメディアには当事者感覚がないことが限界だと(むささびは)言ったけれど、「同じ時代を生きているという意味ではメディアも当事者なのにその自覚がない」と言い換えるべきなのかもしれない。

▼6月2日付の東京新聞に元文科省事務次官だった前川喜平さんが『緊急閣僚会議という見せ物』という小さなエッセイを投稿しています。それによると、川崎の事件が起きた翌日、緊急閣僚会議なるものが開かれ、安倍首相が「強い憤りを覚える」等々の発言をして、これをメディアが大きく取り上げた・・・というようなことが、悲惨な事件が起こるたびに「恒例行事」のように行われるのだそうです。このような「人びとの憤りに訴え、悲しみに取り入る」ことで支持拡大に繋げる行為のために首相が口にする台詞は、すべて官僚の作文なのだそうです。つまり緊急閣僚会議は全くの「見せ物」であるとのことであります。シンゾーは犯人と「同じ時代の子」という意識と想像力を持つことが最も要求される立場にあるのに、口から出てくるのは「強い憤り」という言葉だけ、しかもそれは官僚の作文である、と?

▼クダクダ・ダラダラと失礼しました。本日の飯能市は冷たい雨です。お元気で! |

|

back to top |

←前の号 次の号→ |

|