将来の記録のために書いておくと、このむささびは台風19号の雨が降っている飯能市で作っています。この台風は、1958年9月27日の「狩野川台風」に匹敵する強さなのだとか。1958年9月といえばむささびは東京都内に住む高校生でした。でも「狩野川」という名前だけは鮮明に記憶しています。あれから60年経ったのか!

|

目次

1)BREXIT:アイルランドの視点

2)Daily Mailよ、あんたこそ人民の敵だ

3)Daily Mailよ、もう我慢できない!

4)いま「北東アジア共同体」を再読する意味

5)どうでも英和辞書

6)むささびの鳴き声

|

1)BREXIT:アイルランドの視点

|

|

10月5日付のGuardianに1997年から2007年まで英国の首相を務めたトニー・ブレアがエッセイを寄稿、ジョンソン政権が進めようとしているBREXITについて語っています。ブレアといえば、アメリカのブッシュ政権と一緒になって介入してしまったイラク戦争が故に、今でも英国人の間ではあまり評判が良くないのですが、1998年にアイルランド共和国との間で結んだ「ベルファスト合意」(Good

Friday Agreement)はIRAのテロに揺れていた北アイルランド(と英国全体)に平和をもたらしたものとして高く評価されています。 |

|

Guardianに掲載されたエッセイでブレアさんは「アイルランドの平和にはEUの存在が欠かせなかった」(The EU was crucial to securing peace in Ireland)と強調している。あの和平は英国とアイルランド共和国がともにEUの一員であったからこそ可能だったということです。

アイルランドと英国(イングランド)の付き合いは17世紀末(1688年:名誉革命)から始まっているのですが、常にイングランドがアイルランドを支配するという形をとっていた。1800年になってアイルランドは英国に併合されてUnited

Kingdom of Great Britain and Irelandが誕生する。しかし英国支配に対するアイルランド人の抵抗はその後も続き、暴動などが頻発するようになって、1921年、ロンドンの英国政府がアイルランドをプロテスタントの多い北部の6郡とカソリック中心の「南」に分割・統治することにした。現在の「北アイルランド」のルーツです。

|

|

ただこの南北分割はあくまでも宗教上の理由とイングランドへの帰属意識を背景とした便宜上のものだった。「北」にだってカソリック教徒はたくさん暮らしていたし、「南」にもそれほど多くはないにしてもプロテスタントは存在した。ブレアさんの母方のファミリーはプロテスタントではあるけれど、暮らしていたのは「南」に属するドニゴール(Donegal)という郡だった。しかし翌年(1922年)「南」は「アイルランド自由国」(Irish

Free State)として英国(UK)から独立、プロテスタントの多い「北」は英国に残ることに。

そして第二次大戦後の1947年に「アイルランド自由国」はアイルランド共和国となり、この時点で国(アイルランド)と国(英国)との境目としての「国境」が生まれる。しかしこの「国境」は、もともと英国政府がカソリックとプロテスタントの間の暴力的な対立を避けるべく便宜的に作ったものであって、歴史的な根拠があるわけではない。しかも同じアイルランド人が暮らしている国土にラインを引いたのだから、それを挟んで親戚が向こう側にいたり、自宅は「南」でも勤務先は「北」という例がたくさんあった。

|

| 北アイルランドのベルファスト市内にある「平和の壁」(左側)。今でも対立するカソリックとプロテスタントのコミュニティを隔てている。 |

|

こうして生まれた北アイルランドですが、人口的には少数派であるカソリック教徒は、いろいろな面で差別の対象となり、それを撤廃しようとする運動が暴動やテロに繋がることもあった。考えてみると無理もないよね、もともとここは「アイルランド」なのであり、人口の多数はアイルランド人で占められていた。南のアイルランドとの合併を主張するグループが政治勢力として存在し、IRA(アイルランド共和国軍)を名乗る過激派によるテロが頻発したのも不思議なことではなかった。

しかしそのような不安定状態が続いていいはずがなく、事態打開のためにロンドンの英国政府とダブリンのアイルランド政府の努力が続けられ、アイルランド共和国誕生から50年目にあたる1997年、IRAの政治組織(シン・フェイン党)も参加する和平交渉が始まり、1998年にIRAの政治組織(シン・フェイン党)も参加して「ベルファスト合意」が成立したわけです。 |

|

ブレアさんによると、「ベルファスト合意」の根幹には二つの前提があった。一つは、北アイルランドの住民の多数が望むのであれば、「北」は英国の一部であり続けるということですが、もう一つの前提として、南北統一アイルランドの誕生を望むアイルランド人の愛国心や希望そのものは認める(a

united Ireland would be recognised)ということです。この二つの相反するような前提を満たすための必要条件が、南北間の行き来が自由に行われる(国境が事実上存在しない)ということだった。

ブレアさんは

- 南北アイルランド間の国境が開かれたものであることが和平へのカギとなっていた。開かれた国境が難しいとなると、和平合意そのものがあり得なかった。The

open border between north and south was key. Had that been in doubt, there

would never have been a peace agreement.

と書いている。

ところで英国とアイルランドがEUの前身であるEECに加盟したのは1973年のことです。実際には英国の方がEEC加盟を積極的に望んでおり、アイルランドはそれほど乗り気ではなかった。英国が加盟して自分たちが加盟しないと、両国間の自由な行き来が保てなくなると考えたアイルランドが英国と同時にEECへ加盟するという道を選んだというわけです。 |

|

ブレアの労働党政権のもとで「ベルファスト合意」が成立したわけですが、

- アイルランドと英国は(ヨーロッパという舞台において協力する中で)昔の敵対意識を忘れ始めていたし、さまざまな分野で同じような問題意識を持ち始めていたのだ。 Ireland

and the UK had started to put the old enmities behind us, as we co-operated

in Europe, often finding common cause on issues.

というわけで、「現政権が進めようとしているEU離脱計画は、それを危機に追い込もうとするものだ」とブレアさんは強調しています。

|

▼何が何でも10月31日には離脱するのだと言っているジョンソン政権が打ち出したのが、英国内で北アイルランドだけがEUの「単一市場」(人、物、サービス、資本が国境や障壁に妨げられることなく、自由に移動することができる)に所属し、関税が発生しない関税同盟からは離脱する、けれど移行期間である2021年までは残るというアイデア。メイさんのときは英国全体がこれらに属し続けるという案だったので、それではEUを離脱する意味がないとしてボリスら強硬離脱派の顰蹙を買った。

▼ジョンソン案では、北アイルランドとEU間のこのような特殊関係が続くのは2021年までで、それ以後は北アイルランドは単一市場へのアクセスは継続、関税同盟からは離脱・・・ということになるけれど、2021年以後もそのような状態を継続するか否かについて4年に一度、北アイルランド議会による継続承認の手続きを経ることになる。全くもって涙が出るほどややこしいし、むささびには、このアイデアは無茶苦茶としか思えない。「北アイルランド議会の承認」というけれど、その議会が左右対立が激しすぎて議会として機能不全に陥っている。そんな機構にこのような事柄に関する承認・不承認の決定などできるはずがない。

▼昔ながらの「国境」の復活だけは避けなければならないという点では誰もが(少なくとも口先では)合意するけれど、英国がEUを離脱するというのに、英国の一部である北アイルランドとEU加盟国であるアイルランド共和国の間に国境がない(入国検査もなければ関税検査もない)などということがあり得るのか?答えはもちろん「ノー」です。では国境復活でいいのか?となると、答えはやはり「ノー」というわけで、要するに行き詰まるっきゃない・・・つまりEUからの離脱そのものを中止するっきゃないということです。なのに「何が何でも10月31日に離脱」などと言い張っているボリスにとって、はっきり言ってアイルランドやアイルランド人のことなどどうでもいいということです。いっそのこと北アイルランドが英国から離れて、南に帰属してもらった方が、トラブルの種を抱え込む必要がないので有り難いと思っているのでは? |

|

back to top |

|

2)Daily Mailよ、あんたこそ人民の敵だ

|

|

英国にDaily Mailという日刊の全国紙があります。1896年創刊で、「大衆紙」としては最も古い。紙媒体としての発行部数(約120万部)では、The Sun (約140万部)に次いで二番目なのですが、ネット版の読者数の点では最大の規模を誇っています。政治的には「保守」であり、英国のEU離脱には賛成の立場をとっています。その新聞の編集長を昨年11月まで務めていたポール・デイカー(Paul Dacre)が、保守派のオピニオン・マガジンであるSpectatorのサイト(10月5日)に

という見出しのエッセイを寄稿しています。彼が編集長であった頃のDaily Mail(2016年11月4日付)の第一面で3人の高等裁判所判事の顔写真をでかでかと載せたうえで、"ENEMIES

OF PEOPLE"(国民の敵)という特大の見出しを付けたものを発行して話題になったことがある。この件について「後悔しているかって?とんでもない!」と言っているのが、

Spectatorに寄稿したエッセイの見出しの意味です。 |

ポール・デイカーは英国中で最も不愉快な男だ(most unpleasant man)そうです。 |

EU離脱派が勝利した国民投票から約5か月、ある女性が、「EUを離脱するか否かを最終的に決める権限は議会あるはずだ」として裁判所に訴えたところそれが認めらてしまった。そのことに腹を立てて、裁判官を「人民の敵」呼ばわりしてしまったというわけです。この見出しに拍手を送った人もいたとは思うけれど、多くの英国人が眉をひそめたものです。だからこそ編集責任者だったポール・デイカーが「後悔なんかしていない!」というエッセイを書いたわけです。

|

|

それはともかく、デイカー氏はあの見出しを使ったことについて、次のように書いている。

- 英国の判事の多くがEUと深い関係(deep links with the EU)を有しており、あの見出しで話題になった裁判官の妻などは、国民投票の結果について「狂っており、誤っている」(mad and bad)などとツイッターに投稿したりしている。そのような裁判官にBREXITのような国論を分裂する問題について「完全に中立」(utterly neutral)など期待できるわけがない。議会の独立性を守るなどと言いながら、実際には権力を自分たち(裁判官)の下におびき寄せただけなのだ。

|

デイカーによると、普通の英国人(man in the street)は、偉そうな顔をして首相に盾突く下院議長や自己中心主義の下院議員、さらには今回の裁判官のような「傲慢なる支配階級」(arrogant

ruling class)たちは、主権者たる国民が投票で決めたことを覆そうとしているのであり、彼ら支配階級に対する英国民の怒りと不信感は明らかであり、そのような状態こそが民主主義にとって望ましくない、と主張している。なおポール・デイカーは現在はDaily

Mailの出版元であるDMG Mediaの編集長を務めている。

|

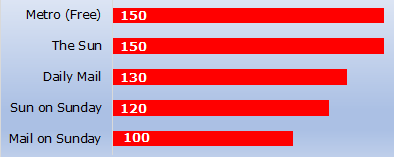

| 全国紙の発行部数(単位:万部) |

|

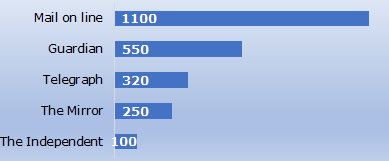

全国紙オンライン版の読者数(単位:万人) |

|

▼上に載せた二つのグラフは、英国の新聞メディアについていろいろなことを語っています。まず上のグラフは印刷媒体としての新聞の発行部数です。最初に出ているMetro (Free)というのは、広告収入だけでもっているフリーペーパーですが、実はこの新聞もDaily Mailの発行元であるDMG Mediaが発行している新聞です。こうしてみると発行部数トップ5の新聞がすべてDaily MailかThe Sunの発行元によって作られていることが分かります。両方ともギンギラの保守派でBrexit大好き新聞です。

▼下のグラフは新聞社が運営するサイトを読む人の数です。Mail on lineがダントツではあるのですが、Guardian, Mirror, Independentの三つはいずれもいわゆる「リベラル」系のサイトでBrexit大嫌いの読者が読んでいる。Telegraphは保守系の高級紙とされています。このグラフから察しが付くのは、Brexitを支持しているのが、どちらかというと低学歴の高齢者であり、これに反対している読者には若者で、高学歴で印刷媒体の新聞ではなくてインターネットの新聞を読んでいる層であるということです。

▼Daily Mailについてはもう一つ、ヘンリー王子とメーガン妃とのトラブルがありますが、この件については次の記事で紹介します。 |

|

back to top

|

3)Daily Mailよ、もう我慢できない!

|

|

ヘンリー王子の奥さんであるメーガン妃が、Daily Mailの日曜版であるMail on Sundayを告訴して話題になっている・・・ということは日本のメディアでも伝えられています?メーガン妃は自分の父親と不仲であることはよく知られている(らしい)のですが、その彼女が昨年(2018年)の結婚式直後に父親に宛てて書いた手紙のオリジナル(手書き)が今年2月10日付のMail on Sundayに掲載された。それが著作権侵害および個人情報の不正使用などの罪に当たるというのが告訴の理由です。メーガン妃の父親は、アメリカのセレブ雑誌の記者を相手に英国王室の人間と結婚した自分の娘について語ったことがあり、メーガン妃の手紙の中身は、父親に対してやたらにメディア関係者と話をしないで欲しいという希望を書いたものだった。

|

ただこの件について話題になっているのは、メーガン妃による告訴そのものよりもそれに関連してヘンリー王子が発表したステイトメント(声明文)の方です。内容はDaily

Mailを始めとする英国の大衆紙による自分たちへの嫌がらせ(bullying)報道への批判なのですが、その全文が10月2日付のThe Guardianに掲載されています。「自分としては報道の自由を守ることの重要性は十分認識しているが、昨年の結婚以来、英国のあるタブロイド紙(大衆紙)が自分たちに対して行なってきた行為はいじめ以外の何ものでもない」という趣旨の書き出しで、同紙の報道ぶりを痛烈に批判しています。数か所だけ抜き出して紹介すると:

|

| これらのメディアにとっては、このような(個人を犠牲にするような)報道は一つのゲームのようなものなのかもしれない。が、私たちはそのようなゲームに乗る気は最初からありませんでした。私の妻は長い間個人的に苦しんできており、私は黙ってそれを見てきました。しかし身を引いて、何もしないのは自分たちの信念に反することであります。 For these select media this is a game, and one that we have been unwilling

to play from the start. I have been a silent witness to her private suffering

for too long. To stand back and do nothing would be contrary to everything

we believe in. |

(大衆紙を批判するという)この行動は安全なものではないかもしれません。しかし正しいものではあります。私が最も恐れるのは、歴史が繰り返すということです。自分の愛する者が売り物扱いされて本当の意味での人間扱いをされなくなるとどうなるのか?私はそれを眼にしてきました。私はそのようにして自分の母親を失い、自分の妻までもが同じ勢力の犠牲になろうとしているのです。 Though this action may not be the safe one, it is the right one. Because

my deepest fear is history repeating itself. I’ve seen what happens when

someone I love is commoditised to the point that they are no longer treated

or seen as a real person. I lost my mother and now I watch my wife falling

victim to the same powerful forces. |

引き続き私たちを支えてくれる皆さんには感謝しています。これほど有り難いものはないのです。そのようには映らないかもしれませんが、私たちは本当に皆さんの支えを必要としているのです。 We thank you, the public, for your continued support. It is hugely appreciated.

Although it may not seem like it, we really need it. |

|

|

|

この訴訟について、The Economistなどはメーガン妃側が勝つのではないかと言っている。Daily Mailは父親から手紙を見せられ、それを掲載するについても父親の了解を得ている(はず)かもしれないけけれど、英国の法律では、手紙の中身の所有権は手紙を書いた本人に属するのだそうで、本人の了解なしにこれを掲載してしまった大衆紙側に勝ち目はないというわけです。

英国の王室には報道関係との関係について “never complain, never explain”(文句を言わず。説明もせず)という伝統があるのだそうで、ヘンリー王子のステイトメントについてはバッキンガム宮殿も知らなかったのではないかと言われている。The Economistによると、今回の訴訟についてはメーガン妃が勝つ可能性が高いと言われているけれど、メディア側にとっては「何を根拠に勝訴するのか」が問題なのだそうです。

メディアにとって一番困るのは「プライバシーの侵害」を理由にメーガン妃が勝ってしまうことなのだそうです。英国にはプライバシー侵害については明文化された法律がなく、それが認められてしまうと「判例」として今後の裁判でも使われるのが困るということだそうです。

|

▼Daily Mailという新聞は、The Sunに比べると多少えげつなさが少ないと思われる新聞ですが、メーガン妃と父親の間が必ずしもうまくいっていないことを示す手紙をすっぱ抜いて何が面白いと思ったのでしょうか?ひたすら有名人の知られざる側面を暴露することに生きがいを感じているってこと?あるいはそのような話題を好む読者が存在するから?ヘンリー王子の母親であるダイアナさんが36才で亡くなったのが1997年8月31日だったから、もう20年を超えるのですね!ヘンリー王子は13才だった。あのとき英国には、取材する新聞記者に向かって「お前たち、はきだめプレスが殺したんだぞ」と怒鳴りつける人がたくさんいたことが伝えられましたよね。でも「はきだめプレス」がすっぱ抜く特ダネを喜んで読む人たちがいたことも事実ですよね。

▼そこへいくと日本版のはきだめプレスともいうべき週刊誌のやり方はお笑いですね。嫌韓大特集を掲載したと思ったらすぐに謝罪ですからね。英国の大衆紙の編集者から見ると「あいつら、何やってんの!?」という感じですかね。いずれにしても英国にも日本にも、その種の「特集」を喜んで読んだり、見たりするお客さんがわんさといるということです。 |

back to top |

4)いま「北東アジア共同体」を再読する意味

|

|

経済学者でロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)の教授だった森嶋通夫さんが2004年に亡くなってもう15年も経つのですね。その彼が書いた『なぜ日本は没落するか』(岩波書店・1999年)という本を最近再び斜め読みする機会がありました。

|

|

この本については、むささびジャーナル初期のころ(56号)に紹介したことがあるのですが、この際、むささびジャーナルの記事も再読してみました。なぜ再読する気になったのかというと、ボリス・ジョンソンらがEUを離脱しようとしているからです。『なぜ日本は没落するか』の中で森嶋さんは「北東アジア共同体」という構想について書いています。第二次大戦後に二度とヨーロッパを戦場にしないという意識でドイツやフランスが「共同体」を作ったのが今のEUの始まりですよね。森嶋さんの発想は、日本・中国・韓国・北朝鮮などを含めた「共同体」を作ろうというものです。

ただ森嶋さんは、この構想について「日本では殆ど注目されなかった」と残念そうに書いています。彼が「21世紀の関西を考える会」という組織の会合で講演した際に、「北東アジア共同体」について語ったところ聴衆の一人(30歳後半の男性)が次のように発言したそうです。

- 「日本は中国で残虐行為をしたから、一緒に共同体をつくりましょうという気持ちにはなりません」

この発言を聞いて森嶋さんはびっくりしたのだそうです。その逆のこと、つまり「日本が残虐行為をしたから罪滅ぼしにでも今後は仲良くしたい」とでも言うのであれば分かるけれど・・・というわけで「彼の言葉には耳を疑った」森嶋さんはその発言者に次のように聞き返した。

- 「それなら言いますが、日本はアメリカに対しても残虐行為や不法行為をしています。真珠湾を(たとえ意図的ではなく、結果的にそうなったとしても)無警告攻撃し、フィリピンのコレヒドールでは米軍の捕虜に死の行進をさせました。だけど日本はアメリカと仲良くしています。アメリカとはできてもどうして中国とはできないのですか?」

すると質問者は怒ったような顔をして何も言わずに着席したのだそうです。

|

|

もう一つ、森嶋さんは1998年に中国の江沢民主席が来日したときに、共同体構想のようなものが少しは前進するのではないかと期待したのに、日本政府が中国に対する「おわび」を口頭で述べるにとどまり「文書化せよ」という中国の要求を拒否した、と残念そうに書いています。

森嶋さんによると、日本人は「米、加、豪、ニュージーランドとならすぐにも共同体をつくるだろうが、アジア人だと尻ごみしてしまう」とのことで、「北東アジア共同体」を作り、運営していく中で国際化の道を進むべきだと考えており、共同体を作れば「尖閣列島や竹島の領土問題も消え、いらん神経など使わんでよいという副産物もある」とも言っています。

|

▼森嶋さんの北東アジア共同体構想とは直接関係ないけれど、作家の半藤一利さんが『昭和史・戦後篇』(2006年・平凡社)という著書の中で、これからの日本人が自問すべき課題として次のように書いている部分があります。

- 小さな箱から出る勇気を持てるか?自分たちの組織だけを守るとか、組織の論理や慣習に従うとか、小さなところで威張っているのではなく、そこから出て行く勇気があるか?

- 大局的な展望能力、ものごとを世界的に、地球規模で展望する力があるか?

▼半藤さん自身はこれらの問いかけを日本人に対して投げているのですが、むささびから見ると、これらはボリス・ジョンソンらにも十分に当てはまる。

▼確か鳩山由紀夫さんが民主党の党首だったときに「東アジア共同体」構想を語っていましたよね。そして「現実論」という名の「とにかく長い物には巻かれろ」論を主張するメディアにバカにされていた。彼らのいわゆる「長い物」とは「強い者=アメリカ」のことだったけれど、今ではそれに中国も加わりましたね。とにかく自分の理念がないから強い者に嫌われることを極端に怖がる。同時に少しでも目下風の者とは徹底的に上から目線で付き合おうとする。 |

back to top |

5) どうでも英和辞書

|

| A-Zの総合索引はこちら |

|

| they:あの人・この人 |

"they" という単語の日本語訳とくれば、普通は「彼ら」とか「あの人たち・この人たち」ですよね。"they" を単数形の代名詞として使うなんて聞いたことがない・・・と思ったら9月17日付のCNNのサイトに

- Merriam-Webster adds the nonbinary pronoun 'they' to its dictionary 辞書出版社のミリアム・ウェブスター社がノンバイナリー代名詞としての"they"を辞書に加えることにした。

という見出しの記事が出ていました。代名詞は分かるけれど「ノンバイナリー」なんて聞いたことないと思ってネットを調べたら次のような説明が出ていました。

- 一般に性別は男女どちらかに分類されるものです。これがbinary(バイナリー)。ノンバイナリーはその対義語で、男女どちらにも分類されない混じり合ったような性別の状態だということです。

「ノンバイナリー」が男でも女でもないということで「第三の性別」という日本語を当てることもできる。ウェブスターが「ノンバイナリー代名詞」としての"they"を辞書に加えたということは、「あの人」という言葉を英訳する場合、これまでは"he"または"she"だったけれど、ノンバイナリーの人については「彼ら」という意味として使われている"they"を当てることにしたということです。

同社によると、単数形としての"they"は1300年代には使われていたし、17世紀初頭にはシェイクスピアも使ったことがあるのだとか。彼の戯曲 "Antony and Cleopatra" には次のようなセリフがある(らしい)。

- No man goes to battle to be killed....But they do get killed.

「人間誰も殺されるために戦場へ行くのではない。が、実際には殺されてしまうこともある」というわけで、最後に出て来る "they"

は "man" という単数形の代名詞として使われている。 |

back to top |

6)むささびの鳴き声

|

▼最初の記事(BREXIT:アイルランドの視線)に関連して。英国という国は4つの地域から成り立っていますよね。イングランド、ウェールズ、スコットランド、そして北アイルランドですが、これらは日本における北海道・本州・四国・九州というような地理上の区分けではない。それぞれが「国」(nation)なのですよね。だからラグビーのワールドカップでも、日本・フランス・イタリアetcと同じレベルでイングランド、ウェールズ、スコットランド(そしてアイルランド)がある。むささび自身の定義によると"nation"(countryやstateではない)という意味での「国」は「共通の文化・言語などを有する人間の集合体」です。だとすると北アイルランドは「アイルランド」という国の一部であり、自分たちはアイルランド人だと思っている北アイルランド人がたくさんいたとしても不思議ではない。だからアイルランドが日本に敗れたときに北アイルランドの新聞ががっくりきていたのよね。

▼しかしその一方で、過去300年にわたってアイルランド以外のUKからやって来て暮らしている人間もいる。彼らにとって精神的な帰属先はGreat Britainの中のどこか(おそらくイングランド)です。しかもそれに宗教心が絡んでくるあたりに北アイルランド問題のややこしさがあるよね。現に今でも首都・ベルファストにはカソリック(その多くがアイルランド人)とプロテスタント(その多くがUK帰属希望者)のコミュニティを隔てる「平和の壁」なるものが存在している。2023年までには撤去されることになっているけれど、20年以上も前に「ベルファスト合意」が成立したはずなのにまだこのような状態にあるというのも現実です。

▼そのような状態でも、かつてのようなテロ事件が起こらなくて済んでいるのは、アイルランドと英国の双方がEUへの加盟国としてその理念を追求するという姿勢があるからだ・・・というブレアさんの主張は説得力がある。「EUの理念を追求する」ということは、いわゆる「本能に生きる」のではなくて、戦争をせずに共存するという「理念に生きる」ということですよね。そのような生き方にこだわるのか、そんなものくだらないと言って本能に生きることを選ぶのか・・・英国人がBREXITを通じて直面しているのは、その選択である、とむささびは思うわけです。

▼と、そのように考えていくと、BREXITは決して他人事ではない。日本人も実は全く同じ問題に直面している。というわけで、4つめの記事で森嶋通夫さんの北東アジア共同体論を再読することにしました。これまでの半世紀、日本人はどう見ても「本能」で生きてきた。そして行き詰まって途方に暮れた挙句に縋り付いているのが「昔の日本」というわけです。

▼「台風情報」もいいけれど、テレビやラジオの報道のやり方には首をかしげてしまう。考えられる最悪の状態だけを語ることが防災に繋がると信じ切っているのでしょうか?あまりにも同じ「怖がらせ」(scare-mongering)ばかり聞かされると、それを聴いたり見たりするだけで疲れてしまい、却って被害にあう確率が高くなるということはないのでしょうか?気象庁の人間が言う「~に気を付けて行動してください」のような言葉をテレビ・キャスターがそのまま繰り返す神経はどうなっているのか?「大雨特別警報」に関連して「埼玉県飯能市」の名前が何度も何度もテレビ画面に出ていました。こんなこと初めてです。とにかくご無事で! |

|

back to top |

←前の号 次の号→ |

|