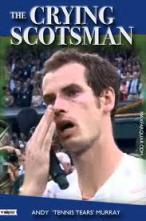

1)お涙ちょうだい劇に英国人が酔う!?

|

|

私、オリンピックにはあまり興味がないと言いましたが、もっと関心が湧かないのがウインブルドン・テニスであります。その私でさえも知っていたのが今年のウィンブルドンで70数年ぶりにぶりに英国の選手が決勝まで進んだということと、結局優勝することはできなかったということです。が、こればっかりは知らなかったのが、決勝戦で敗れたAndy

Murrayという選手が観衆の前で口惜し泣きに泣いたということ、そして泣きじゃくるAndyに対して英国中が拍手喝采で送ったということなのであります。

ここをクリックすると7月6日付のDaily Mailのサイトが見ることができます。まずはデカデカと

- Don't cry girls, he did us proud: Tearful Kate, Kim and 15million Britons see Andy Murray's heroic Wimbledon final defeat to Federer

泣くな女たちよ。彼は我々に誇りを与えてくれたではないか。KateがKimが、そして1500万の英国人がAndy Murrayの決勝戦における英雄的敗北を見つめたのだ

という見出しがあって、その下には涙ぐむKate(ウィリアム王子夫人)とKim(Murray選手の恋人)の写真がこれまたデカデカと掲載されています。そしてほとんどどこにあるのか分からない「記事」によると、泣き止んだAndyがBBCのテレビインタビューのカメラと向かいあう・・・

- It was the moment the nation finally fell in love with Andy Murray. For while he lost the final, he won the public’s hearts.

正にそのときこそ全英国がついにAndy Murrayを愛するにいたった瞬間であったのだ。彼は決勝には敗れたが英国人の心を勝ち取ったのである。

Daily Mailのサイトは新聞社のサイトとしては世界一読まれているものであると聞いたことがあるけれど、センセーショナルな写真と感情に訴える記事が受けているのでしょうね。この文章の中に出てくる、英国人が「ついに」(finally)Murrayを愛することになったという部分の「ついに」という言葉ですが、それまでこの人は他のスポーツ選手と違ってかなり「むっつり屋で好かれないタイプ」(sullen

and unlikeable)だったのだそうですね。

ところでMurrayの涙に心打たれた英国について、Financial TimesのサイトでRobert ShrimsleyというジャーナリストがBritain becomes a sucker for sob story(英国はお涙ちょうだい劇に弱くなってしまった)というエッセイを寄稿しています。

人前で涙を流したスポーツ選手は過去にもいるのですが、Shrimsleyが憂鬱な気分になってしまったのはBBCやSkyテレビが「Murrayは試合には負けたが全国民の心を掴んだのだ」というセンセーショナルな伝え方をしており、これが全メディアに伝染してしまったということ。それもこれも彼が泣いたからであり、つまり英国全体が泣き虫になってしまった。歯を食いしばり口を真一文字に結んで悲しみに耐える、あのstiff

upper lipsの美学はどこへ行ってしまったのだ!?というわけです。

いったい英国はいつから泣き虫になってしまったのか?お分かりですね、1997年のダイアナ妃の死に対する国民的な悲しみの表現・・・あれが歴史的ターニングポイントとなったわけですが、Murrayの涙もその意味では英国の歴史に残る画期的な涙となることは間違いない。人間の証明として、我思う、故に我在り(I

think. Therefore I am)というけれど、Murrayの場合は「彼泣く、故に彼在り」(He cries, therefore

he is)というくらいに重大な涙であった。

▼人前で涙を流すということは誰にでもあり得ることではあるけれど、それをセンセーショナルに取り上げるメディアのやり方は不愉快になりますよね。インタビューの最中に涙ぐんだりすると、カメラが目元を大写しにする・・・私は「涙ぐむ」という行為は極めてプライベートな世界のことなのだから、やたらと土足で上がりこむべきではないと思うのですが。

▼Murrayともお涙とも関係ありませんが、Daily Mailのサイトが英米でバカ受けであることの理由の一つが写真でしょう。数年前にサッカーのワールドカップで情けない成績で帰国したイングランドの選手たちを叩きに叩く記事を掲載したときも特大の写真をズラズラ並べていました。私自身はそれほど興味があるわけではないけれど、日本の新聞社でサイト制作の担当をされている方にはDaily Mailの作り方はヒントになるのでは?

|

|

back to top

|

2)BBCの新しい顔

|

BBCの新しい専務理事(director-general)にGeorge Entwistle(ジョージ・エントゥワスル)という人の就任が発表されましたね。これまでBBCの番組コンテンツの制作部門であるBBC Visionのトップを務めていた人だそうです。

BBCのサイトに出ていた略歴によると、育ちは北イングランドのヨークシャー。ダラム大学(Durham University)で哲学・政治を学んだあとHaymarket Magazinesという出版社で記者・編集者を務め1989年に記者見習としてBBCに入ったのですが、最初の仕事が看板ドキュメンタリー番組、Panoramaでアシスタント・プロデューサーとして湾岸戦争とサッチャー政権の崩壊というテーマを手掛けることだった。

The Economistなどによると、この人のいい点の一つとして「他からの批判に思慮深く耳を傾ける」(he listens thoughtfully

to critics)ことが挙げられるのですが、ニュース番組の娯楽化には厳しい意見を持っていると言われている。BBCはいわゆる「アラブの春」にまつわる報道がセンセーショナリズムに走り過ぎていたとして、これからは分析を中心にした報道を重視する方針であると言われています。

Entwistle氏の就任を報じるBBCのサイトにある視聴者が次のような投書をしています。

- Please have faith in the intelligence and desire of BBC viewers to see thought-provoking, pioneering and engaging content. A move away from vacuous celebrities, idle tittle-tattle and predictable, formulaic drama would really be appreciated.

BBCの視聴者の知性というものに信頼を置いて欲しい。みんな思考を刺激し、先駆的かつ魅力的な番組を見たがっているのです。空虚なセレブたち、くだらないおしゃべり、分かり切った筋書きのドラマ・・・このようなものと縁を切ってくれれば有難いのです。

正式就任は9月17日、ちなみに年収は45万ポンド(約5500万円)だそうであります。

▼視聴者からの投書に「(視聴者の嗜好の)低い方を基準にしないで」(Don't sink to the lowest common denominator)というのがありました。受けるからと言ってくだらない番組を作るなってことですよね。同じことは日本の放送局にも言いたいですよね。私はラジオを聴くのが好きなのですが、いわゆる「受け狙い」で作っているとしか思えない番組というのは聴いていて情けなくなりますね。同時にこんな番組を作っている人たちにも大いに同情します。こんなことやるために放送局に入ったのではなかった・・・普通の神経ならそう思うはず、という番組が多いです。

|

|

back to top

|

|

3)「英国」を置き去りにしたロンドン

|

|

最近のThe Economistに、間もなく始まるロンドン五輪に絡めて「ロンドン特集」が掲載されていますが、ロンドンの現状を示す数字がいくつか挙げられています。

|

ロンドン |

イングランド全体 |

| 人口増加率(2001~2012年) |

10.2% |

6.3% |

| 失業率(2011年9月) |

9.7% |

8.3% |

| 全人口に占める外国人の割合 |

35.3% |

11.3% |

| 平均年収(16-64才) |

32,000ポンド

=約400万円 |

27,000ポンド

=約320万円 |

| 平均住宅価格 |

295,024ポンド

=約3540万円 |

245,426ポンド

=約2940万円 |

いちばん最後の住宅価格ですが、当然ながらロンドン市内でも場所によって違いがある。いちばん高いのはKensington & Chelseaというエリアで平均住宅価格は1360万ポンド(1億6400万円)、いちばん安いのはBarking

& Dagenhamで18万5000ポンド(2200万円)となっています。

ところでちょっと古いけれど4月14日付のThe SpectatorのサイトにAnother country(もう一つの国)というエッセイが掲載されています。ロンドンと「地方」とのギャップがあらゆる意味で拡大しすぎてしまって、地方で暮らす人々から見るとロンドンは別の国(another country)のようだということです。書いたのは保守系のthink-tankであるPolicy ExchangeのNeil O'brienという人です。

O'brienによると、地方から見るとロンドンは英国というよりも「国際都市連盟」(international federation of global cities)とでも言うべきものに属するようになっている。これらの国際都市に共通するのは経済な活気と国際性に満ちた文化であり、それらの間をスマートに飛び歩く人々というわけですが、地方とのギャップが大きすぎるとLondonitis(ロンドン病)とでもいうべき現象が起こってくる。この病にかかるのはロンドンで生活する政治家・官僚・ジャーナリストという「統治者クラス」(governing class)に属する人たちで、彼らはいずれもロンドンやその近郊(富裕層のコミュニティ)で生活するうちに考え方もロンドン的になる。つまり彼らは「よその国」で暮らしながら英国を統治しているという状態になっている。

ロンドンとそれ以外の場所で暮らす人々の間では生活の優先順位も異なる。例えば「公共交通機関を充実させるのとガソリン税を下げることのどちらが大切か」というアンケートに対して「交通機関の充実」と答えるのはロンドンの人たちだけ。ロンドン病の人々には英国が抱える問題が見えないことが多い。国が借金を増やしながらも経済的には「ブーム」と言われた時代でさえ英国には失業手当をもらっている人が500万人もいたという現実がロンドン病患者の政治家、官僚、メディア人たちには見えない。彼らが暮らすのは失業率ゼロのコミュニティなのだから。

いまから30年ほど前、1970年代末期、金融の中心はニューヨークで、ロンドンは衰退した大英帝国の衰退した首都という感じだったとO'brienは言います。それが変わり始めたのはサッチャーが金融ビッグバンを推し進めた1980年代のことで、そのころになると人々が戻り始め、サッチャリズムに刺激されたヤッピーたちの時代が来る。

もちろんこれまでだってロンドン以外の地域振興政策は行われてきた。地域ごとの開発公社を作ったりして地方をロンドンに近づけるような努力はされた。しかしさしたる成果を生んでいない。それは政策が誤っていたということもあるかもしれないが、ロンドンが経済的に大きすぎるということもある。そして何もかもがロンドンに吸い寄せられてしまうということが続いてきたのだそうです。教育格差も大きい。ロンドンでは労働年齢の半数が大学卒なのに、ロンドン以外では4分の1という数字もある。この種の教育格差は1997年(労働党政権)以後倍増したと言われている。

現代の英国にとって移民問題が深刻だと言われているし、移民が英国を変えたとも言われているけれど、それはロンドンでの話。ロンドン以外の英国における移民(外国生まれという意味)の割合は8%に過ぎないけれどロンドンではこれが34%にもなる。ニューヨークにも匹敵する。しかしウェールズや北イングランドでは「外国人」はわずか5%なのだそうです。

- 経済、文化、社会・・・あらゆる面でロンドンは英国を置き去りにしてしまったのである。ロンドン以外の英国からあたかもUFOのように爆音とともに離陸してしまったのである。ロンドンの住民は彼らが置き去りにしてきた人々のことを憶えておく必要がある。

Economically, culturally and socially, London has now left Britain behind, blasting off from the rest of the nation like some vast UFO. Its inhabitants need to remember those who have been left behind.

とNeil O'brienは主張しています。

▼首都と地方の格差は英国の専売特許ではないですよね。日本もかなりのものがある。格差脱出研究所というところもサイトによると、一人当たりの所得を比較すると東京の住民の所得は年間4,778,000円、どちらかというと「端っこ」にある沖縄では2,021,000円、高知県は2,146,000円、青森県は2,212,000円などとなっています(2005年の数字)。

|

|

back to top

|

4)The Timesが伝えた「60年安保」

|

この写真はクリック(拡大)して見てくれません? |

先日TBSのラジオを聴いていたら、最近ちょくちょく行われて、結構な数の参加者が集まっている反原発デモを話題にしたディスカッションをやっていたのですが、その中で日本における政治デモの草分け的な存在としての「60年安保」が取り上げられていました。番組に参加したある大学教授が「私の生まれる前のこと」と言うのを聴いて「あれから半世紀が経ったのか」と茫然としてしまった。「60年安保」のことを知らない人のためにウィキペディアでおさらいしておくと、次のようになります。

- 1951年(昭和26年)に締結された日米安全保障条約は、1958年(昭和33年)頃から自由民主党の岸信介内閣によって改定の交渉が行われ、1960年(昭和35年)1月に岸以下全権団が訪米、大統領ドワイト・D・アイゼンハワーと会談し、新安保条約の調印と同大統領の訪日で合意。6月19日に新条約が調印された。

この安保条約が軍国主義の復活につながるものであるということで新条約の調印に反対しようというデモが国会付近を中心に盛り上がっていた。そのさなかの5月19日、岸内閣が衆議院で新条約案を強行採決、5月20日に衆議院本会議を通過させたのですが、このやり方が非民主主義的というわけで「安保反対」というスローガンに「民主主義を守れ」が加わって一気に全国規模で盛り上がってしまった。そして6月15日に国会の構内に突入しようとしたデモ隊と警官隊が衝突する中で東大生の樺美智子さんが圧死、新条約そのものは4日後の6月19日に成立したのですが、岸内閣にとっては目玉の行事になるはずだったアメリカのアイゼンハワー大統領の訪日はデモのおかげで取りやめになってしまった。

先日のTBSラジオのディスカッションでは、新安保条約の成立を阻止できなかったという意味では、安保反対デモが「挫折」だったとする意見も出たけれど、大学教授は「アイゼンハワーの訪日を阻止できたのだから必ずしも”挫折”とは言えない」という意見でした。いずれにしてもはるかに遠い時代の出来事が、反原発デモのお陰で再び脚光を浴びているという事態は、私にとっては「想定外」であります。

ところであの頃の英国では日本の「60年安保」はどのように伝えられていたのだろうと気になって、The Timesのアーカイブを調べたところ、直接関係のある記事が二つありました。一つは新条約成立から一週間後の1960年5月26日付のもの、もう一つはアイゼンハワー訪日中止が発表された後の6月17日付のものです。

まず5月26日付の記事はVast Crowds Besiege Japanese Parliament(大群衆、日本の議会を包囲)という見出しで、このところの日本は反政府デモで明け暮れているとして、「岸首相は事実上国会内で缶詰め状態になっている(Mr. Kishi was virtually a prisoner for nearly 12 hours)」と伝えています。その一方でデモ過激化への批判もあるとして

- Some newspapers, like the Asahi, which condemns the Government's parliamentary methods and demands its resignation, express a justifiable fear lest the left-wing demonstrations might provide an excuse for counter-measures on the lines of those at the time of the police Bill in 1948.

新聞の中には、左翼のデモが1948年の警察関連法に盛られたような対策を講じる口実を与えることになるかもしれないという尤もな怖れを表明しているものもある。朝日新聞もその一つで、この新聞は強行採決のような政府のやり方を非難、内閣の辞職を求めている。

要するに朝日新聞を始めとする日本の新聞各紙が「暴力デモは政府に対して不当弾圧の口実を与えてしまうということで自粛を求めている」と伝えているわけですね。この記事は同紙の東京特派員によるものです。

The Timesによるもう一つの記事(6月17日付)の記事は同紙のワシントン特派員によるもので、アンゼンハワーの訪日中止に関して語っている。見出しはEnd of an Era(一時代の終わり)となっているのですが、次のような書き出しになっています。

- The cancellation of the Tokyo visit is the biggest blow to the prestige of an American President, and of the United States Government, since the war.

今回の訪日中止はアメリカの大統領ならびにアメリカ政府の名声にとっては戦後最大の衝撃を与えるものである。

この年、アイゼンハワーはインド訪問も行っており、これは大いに成功、意気揚々と帰国したのだそうで、日本訪問についても同じような期待をしていた。中止の衝撃はアメリカのみならず、同盟国にも伝わっているとして、

- It is not only that MR. EISENHOWER, as a man of good will, has deserved better treatment. It is that the disturbances in Tokyo are likely to provide new anxieties everywhere in the west.

善意の人物であるアイゼンハワー氏がはもっと礼儀正しい扱い受ける資格があるだろう。それだけではない。東京における騒乱は西側にとって新たな不安の種となる可能性が大きい。

としています。この記事の見出し、End of an Era(一時代の終わり)の意味ですが、日本にとってマッカーサー時代の終わり(end of

the MacArthur era)ということです。 The Timesによるとマッカーサー時代とは「友好的なアメリカの翼の下で日本が再建された時代」なのだそうです。そのあとに何が来るのかはよく分からないが、この時期に軍事政権が誕生した韓国やトルコのようになる可能性は低いとしている。何故低いのかというと

- In Japan, for one thing, there is as yet no army large or strong enough to influence the political balance.

一つには、日本では国内の政治に影響を与えるほどには軍の力が大きくも強くもないからだ。

と言っています。ワシントンにいた英国人ジャーナリストの眼には「60年安保」が、日本が「被占領国」であることに終わりを告げる出来事であったということですね。同じページに小さな記事で大統領の訪日中止についてモスクワ放送と北京放送が「日本人民の正義と愛国の戦いの勝利」(a victory for the Japanese people's just and patriotic struggle)と論評したと書いてあります。

▼「60年安保」が「マッカーサー時代の終わり」というアングルには気が付きませんでした。あれから半世紀後のいま、TBSのラジオで、安保反対デモと最近の反原発デモの違いについて、暴力vs非暴力、学生中心vs家族連れ主体、動員された集団主義的デモvs自発的参加者による個人主義的デモなどが語られていたわけですが、私はもう一つの違いとして「観念vs実感」があると思います。

▼安保反対デモに参加した人たちにもいろいろな想いがあったはずですが、「平和」「反戦」「民主主義」等々どれも抽象的だった。平和を守り、軍国主義の復活に反対し、民主主義を守ろう・・・どれも立派なスローガンであったし、私もそれを叫んでいたわけですが、あの当時、実際に日本の近くで戦争が起こっていたわけではないし、戦前の軍国主義が復活したわけでもない。独裁者が現れて選挙を否定したわけでもない。つまりこれらのスローガンはアタマの中の世界(理念・理想)の話だった。

▼理念・理想だからダメだというのでは、もちろんないのですが、2011年3月11日の原発事故に根差した危機意識が根底にある現代の反原発デモとは切実さや現実感の点で比較にならない。TBSラジオによると、現代のデモ参加者は結構明るいのだそうですね。家族連れも多いのでなごやかで平和的なのだとか。不思議だと思いませんか?現実的な危機が迫っていたわけではない「60年安保」の方が、参加者が深刻な顔をしており、デモ自体も「穏やか」とは程遠いものだったのですからね。

▼が、なんと言っても最大の違いはデモの組織ですよね。「60年安保」は学生運動、労働運動の一環という色彩が強かったと思う。デモの参加者は労働組合の集会や大学の構内で指導者たちのアジ演説を聴いて参加するというケースが9割だった。大学にも労組にも全く無関係の人というケースはあまりなかった(と思う)。反原発デモの場合は一人一人がインターネットやソシアルメディアで聞きつけて集まるのだそうですね。全学連も総評もない。いわゆる「組織」ではなくただの個人の集まりです。アジ演説が上手なカリスマ的指導者がいるわけでもない。でも原発反対を叫ぶという行為は「自分だけの世界」「閉じこもりの世界」ではない。外側へ開かれた世界です。

▼私、「60年安保」ではデモの中にいた(こともある)けれど、反原発デモには行ったことがない。しかし現代のデモの方が半世紀前のものよりはるかに健全な世界であろうと思います。ぜひ続いて欲しい・・・というわけで、むささびジャーナルはポスターの添付(上の写真)で協力することにしました。

|

|

back to top

|

5)福島の原発事故は「日本製」?

|

|

7月5日に公表された福島原発事故に関する国会事故調の報告書について、GuardianとFinancial Timesがコメント風のエッセイを掲載していたので紹介します。The

Timesにも記事は出ていたのですが、これは東京特派員からのレポートで、意見とかコメントというものではありませんでした。

まず7月6日付のGuardianに出ていたエッセイは、ロンドンの大学で歴史を教えるNaoko Shimazuという日本人(だと思う)の教授です。エッセイのタイトルは

となっています。この報告書が「文化のカーテンの陰に隠れている」というのですが・・・。

Shimazu教授が取り上げているのは報告書の英文版のイントロ部分で、Message from the Chairmanというタイトルのところです。Chairmanは事故調の黒川清委員長のことですが、イントロの中で委員長が、この事故は大地震、大津波という「自然災害によって引き金を引かれたものではあるけれど」としたうえで

- It was a profoundly manmade disaster - that could and should have been foreseen and prevented.

福島の原発事故は完全に人間が起こした災害(人災)であった。起こることが予期でき、防ぐこともできた事故だったのであり、予期も防止もされて然るべきものでもあったのである。

と述べて、さらに次のように述べている部分があります。

- What must be admitted - very painfully - is that this was a disaster “Made in Japan.”

大いなる苦痛をもって認めなければならないのは、これが「日本製の」大惨事であったということである。

福島の事故が「日本製」だったとはどういう意味なのか?委員長によるとあの事故の根本的な原因は、日本文化にしみ込んだいろいろな慣習・因習(ingrained

conventions of Japanese culture)にあるのだそうです。具体的には、盲目的服従(reflexive obedience)、権威を疑問視することを嫌がる態度(reluctance

to question authority)、決まっていることに献身的にこだわる(devotion to ‘sticking with the

program’)、グループ中心主義(groupism)、閉鎖性(insularity)などが列挙されている。この種の習癖は日本人の誰にでもあるものなのだから、

- Had other Japanese been in the shoes of those who bear responsibility for this accident, the result may well have been the same.

この事故について、他の日本人が責任者の立場にいたとしても結果は同じであっただろう。

ということになる。つまり福島の原発事故は、極めて日本的な思考方法や国民性が故に起こったものであると言っているわけです。“Made in Japan”とはそういう意味です。首相が菅さんであってもなくても、東電の社長が別の人であったとしても、結果は同じであったはずだということです。みんな日本人なのだから・・・。

Shimazu教授が指摘しているのは、福島の事故を日本人の国民性とか日本人論(Japanese essentialism)のようなものと関連付けて語ることで、事故の本質を「文化のカーテン」の陰に隠してしまい、より深く事故を検証しようとしなくなるかもしれないということです。ましてや「服従」「権威に弱い」「閉鎖的」「グループで固まりたがる」等々は必ずしも日本だけの現象ではないのだから、この原発事故やそれへの対応をmade in Japanと言ってしまうのは正しくないというわけです。

一方、7月9日付のFinancial Timesのサイトが国会事故調の報告書に関連してコロンビア大学のジェラルド・カーティス教授の寄稿文を掲載しているのですが、カーティス教授もまた「福島の事故を日本文化のせいにするな」(Stop

blaming Fukushima on Japan’s culture)と批判しています。

カーティス教授は報告書が「誰が悪いと責めることが目的ではない」(goal is not to lay blame)とか「ほかの人間が責任者だったとしても結果は同じことだった」などとしている点について「私の意見は全く違う」(I beg to differ)として次のように語っています。

- Had Mr Kan not stormed into Tepco headquarters and tried to exercise some authority over the company’s executives, the situation might have been far worse. If Tepco had had a more competent president, its communications with the prime minister’s office would have been better.

菅(直人)氏が東電本社に乗り込んで同社の幹部に対してある種の権威を行使しようとすることがなかったら、事態ははるかに悪くなっていた可能性だってあるのだ。もし東電の社長がもっと能力のある人物であったならば首相官邸とのコミュニケーションはもっとよくなっていたはずなのだ。

教授によると人を責めても仕方ないとか、これも日本文化のなせる業だという言い方は「究極の言い逃れ」(ultimate cop-out)にすぎない。いわゆる「原子力ムラ」の人たちは彼らなりの特殊な文化を共有しているかもしれないが、「それは別に日本に限ったことではない」として、この報告書に見る福島の事故への対応は、リーマン・ブラザーズの崩壊とそれに伴うアメリカの経済メルトダウンへの対応と同じである。二つの「事故」の間の共通点は、有意義な改革に抵抗し、人災であるにもかかわらず具体的な人間の責任を追及しようとしない点にあると言っています。そしてカーティス教授は

- The Fukushima Commission report “found an organisation-driven mind-set

that prioritised benefits to the organisation at the expense of the public.”

Well, if that is Japanese culture, then we are all Japanese.

国会事故調の報告書は「公共の利益を犠牲にしてまでも組織の利益を重視しようとする思考方法」について触れている。もしそのような思考方法が日本文化なのだとしたら、我々はみんな日本人だということになるのだ。

と結論しています。

▼ロンドンのNaoko Shimazu教授がもう一つ指摘しているのは、黒川委員長のメッセージが英文版と日本語版では違うということです。日本語版では、この事故がmade in Japanというような記述はない。日本語版の中でこれに近いようなことを言っている部分をあげると

- 世界が注目する中、日本政府と東京電力の事故対応の模様は、世界が注目する中で日本が抱えている根本的な問題を露呈することとなった。想定できたはずの事故がなぜ起こったのか。その根本的な原因は、日本が高度経済成長を遂げたころにまで遡る・・・<以下略>

▼ということになるかもしれない。日本語版と英語版の「委員長メッセージ」を読むと(私などには)英文版の中身がいかにも「外人向け」に書かれたように見える。日本人として長年ロンドンで教えているNaoko Shimazu教授も似たような感想を持ったのかもしれない。なぜ日本人に向けて書いた日本語のメッセージをそのまま英訳しなかったのか?黒川委員長を始めとする委員たちのアタマに「日本人の言うことはガイジンさんには分かりっこない」という思い込みがあったのではありませんか?黒川委員長らはそのつもりはなかったのかもしれないけれど、福島の原発事故をmade in Japanと定義してしまうことで、この事故の経験をほかの国の人々と共有しようという姿勢がなくなってしまったように見える。

▼これも委員長らにはそのつもりはないのかもしれないけれど、日本語のイントロを読んで私(むささび)が強く感じたのは「日本人全体が反省しなきゃね」という姿勢です。私などが物心つく前の日本で太平洋戦争について「一億総懺悔」ということばが流行ったように聞いています。軍部だけが悪いのではない、軍部の独走を許した日本人みんなが悪かったんだ、だからみんなで反省しましょう・・・ちょっとだけ聞くと尤もらしく響くけれど、なんでも一般論で問題の本質をぼかしてしまうという姿勢です。福島の事故を「日本が高度経済成長を遂げたころにまで遡って語る」などと言い始めたらきりがないのではないかと思います。

▼カーティス教授は、日本のインテリの間に根深く存在する「日本は特殊」論を糾弾しているのだと(私は)解釈します。あんたらいつまで”自分らは特別や”と思い続けるつもりなんや、ええ加減にさらさんかい!ってことです。私もそう思いますね。

|

|

back to top

|

6)どうでも英和辞書

|

| A-Zの総合索引はこちら |

regulatory capture:規制の虜(とりこ)

福島原発事故に関する国会の事故調査委員会の報告書(和文)で使われている言葉です。黒川委員長によるイントロの中で次のような一文がある。

- (福島原発事故の)根本的な原因は、日本が高度経済成長を遂げたころにまで遡る。政界、官界、財界が一体となり、国策として共通の目標に向かって進む中、複雑に絡まった『規制の虜(Regulatory

Capture)』が生まれた。

これだけではなんのことだか分からない(と私は思った)のですが、日本経済新聞の記事によると「規制される側が情報を独占し、規制する側を言いなりにしてしまう状況」なのだそうです。原子力発電については、規制する側である経済産業省原子力安全・保安院や内閣府原子力安全委員会と規制される側の東電の関係がまさにregulatory captureなのだそうであります。

1982年のノーベル経済学賞を受けたアメリカのGeorge Stiglerという学者が提唱した理論なのだそうです。Newsroom Magazineというサイトに分かりやすい解説が出ています。Stiglerがアメリカ政府による産業分野の規制について研究していて分かったことは「規制される側が常に規制する側をコントロールする」ということだった。例えば金融業界についていうと、アメリカ財務省(U.S.

Treasury)は政府の監督機関です。しかしその財務省は実質的にゴールドマン・サックスが運営しているとさえ言われるくらいなのだそうです。財務省のお役人vsゴールドマン・サックスのCEOでは金融というものに対する知識の点でも経験の点でも後者の勝ちに決まっているというわけです。そのような現象のことをregulatory

captureというらしい。

|

back to top

|

7)むささびの鳴き声

|

▼4番目の記事にある「60年安保」についてもう少しこだわってみたいと思います。手持ちの本を二つ挙げさせてもらいます。一つは半藤一利さんの『昭和史・戦後篇』(平凡社)、もう一つはジャーナリスト、前澤猛さんの『新聞の病理』(岩波書店)です。両方ともに「60年安保」に関連した記述があり、私には非常に興味深いものなのであります。

▼まず半藤さんの『昭和史』ですが、60年安保当時、『世界』という雑誌に清水幾太郎という人が『今こそ国会へ請願のすすめ』という大論文を載せたのだそうです。清水幾太郎さんは、北海道から九州までみんなが安保反対の請願書を携えて国会へ押しかければ「それは新安保条約の批准を阻止し、日本の議会政治を正道に立ち戻させるであろう」と呼びかけたもので、この論文を読んだ多くの人々がデモに参加することになる。それほど話題になったのだそうです、この論文は。おそらく私も読んだのでしょうがはっきりは記憶していない。

▼結局安保条約は成立してしまったわけですが、清水幾太郎さんは後になって、安保条約の成立には口惜しくて「涙がでる」と言いながらも、その口惜しさは勝つ見込みのない喧嘩にやっぱり負けてしまったことへの口惜しさだった。「民主主義の危機や崩壊ということは全く念頭になかった」のであり、「私にとっては、民主主義などはどうでもよかった。ただ喧嘩に負けた口惜しさだけであった」と書いているのだそうです。私自身は読んだことないのですが。半藤一利さんは清水幾太郎さんの「民主主義などはどうでもよかった」論について「これはあんまりじゃないかと私なんかは思うわけであります」と言っています。

▼一方の『新聞の病理』が伝えているのは、学生と警官隊が衝突して死者まで出した1960年6月15日の事件について、当時の岸政府が発表した声明についてです。「このたびの全学連の暴挙は暴力革命によって・・・国際共産主義の企図に踊らされつつある計画的犯行・・・」という内容の声明だったのですが、この政府声明を書いたのが読売新聞の政治記者だった渡邊恒雄さんだったとのことです。渡邊さん自身が自著『天運天職』の中で言っているらしい(私はその本を読んだことがない)のですが、当時の官房長官だった椎名悦三郎氏に成り代わって渡邊さんが書いたのだそうです。このことについて、自身が読売新聞の記者であった前澤さんは

- 環境・権力を監視し、客観的報道を心がける記者がニュース当事者と一体化する。そしてそれを、ジャーナリストの勲章と考えている。そうしたメディア人が新聞倫理を説いている。

と書いています。

▼半藤さんが批判しているのは、さんざ世論を焚き付けておいて、「本当はどうでもよかったのさ」と開き直るインテリ(いわゆる進歩的文化人)のシニシズムであるのに対して、前澤さんが糾弾しているのは新聞人と政府の一心同体化現象ですが、いずれにしてもいまから半世紀前の日本のメディア界の状況を伝えています。渡邊恒雄さんの場合は国会の取材をしているうちに自分自身が日本の政治を動かしているかのように思い込む「誇大妄想癖」に取りつかれてしまったというわけですね。

▼実は1960年6月15日の事件についてはもう一つ記念(?)すべき「作品」として、アイゼンハワーの訪日中止が決まった後の6月17日に主要新聞社が第一面に掲載した「暴力を排し議会主義を守れ」という「共同宣言」があります。 岸内閣による「強行採決」も、全学連による「暴力デモ」も議会主義の否定であり許すことができないというわけで、与党も野党も「国民が抱く常ならざる憂慮」を除去するように協力しろと訴えたものです。『新聞の病理』によると、読売新聞の渡邊恒雄記者は、この声明を「実にいい加減なものだ」と思っていたのだそうです。

▼確かに、この声明は「右も悪いけれど左も良くない」というもので、これでは「毒にも薬にもならない」と言われても仕方ないものであったと思います。争いの根源にあった安保条約について自分たちがどの位置に立っているのかをはっきりさせようとしない。あのとき「暴力的なデモは止めろ」と叫ぶことは、「安保条約を受け入れろ」と言うのと同じことであったのですが、それを議会主義という「形式」の擁護にすり替えてしまった。

▼50年後のいま行われている反原発デモにも同じことが当てはまると思います。非暴力・平和的・和やかであることはいいことです。が、少々法律違反をしたという程度のことできゃんきゃん騒がないで欲しいということです。問題はデモが「暴力的」であるかどうかではない、原発を推進するのか、廃止に向かうのかということなのですからね。

▼九州の豪雨について気象庁は「これまでに経験したことのないような大雨」という表現を使いました。想定外の激しさという意味なのでしょうが、地震・津波以外に大雨による原発事故というのは絶対にないと言い切れるのでしょうか?

▼ところで小沢さんが旗揚げした新党「国民の生活が第一」ですが、BBCはPeople's Life Comes First、ワシントン・ポストはPeople’s

Lives Firstという英語で呼んでいます。略すとPLCFとかPLFということになる。「生活」という言葉ですが、BBCの場合は単数形のLife、ワシントン・ポストはLivesという複数形になっています。どう違うのでしょうか?複数形の場合は「いろいろな生活」というニュアンスが入るのかもしれないですね。

|

back to top

|

|

|

![]()