2)「2035年には貧困国が消える」というダボス神話

|

|

Open Democracyのサイト(1月21日)に「ダボスの神話」(Davos Myths)という連載シリーズが出ています。今回はその第一弾を紹介します。記事のタイトルは

となっています。筆者は社会活動家のアレックス・スクリブナー(Alex Scrivener)で、この人はGlobal Justice Nowという国際的な活動を主宰しています。

ダボス会議をご存知ですよね。スイスのダボスという保養地で毎年開かれる会議で、普通は「世界経済フォーラム」(World Economic Forum)と呼ばれる国際会議。世界中の産業人、政治家、学者、ジャーナリストらのリーダーが集まって意見交換をするものです。ことし(2015年)は1月21日から24日までの日程で開かれ、中国の李克強首相やウクライナのポロシェンコ大統領らが参加、フランスのオランド大統領やドイツのメルケル首相らも顔を見せたのだとか。

Open Democracyの連載は「ダボスの神話」(Davos Myth)となっている。神話というからには、「尤もらしいけれど実は嘘っぱち」ということですね。つまりダボス会議から聞こえてくる話にはウソが多い、と。その典型とも言えるのが「不平等」というものへの考え方である、と筆者は主張する。

かつてマーガレット・サッチャーは、社会的な不平等に異を唱える意見は「ねたみの政治」(politics of envy)であると批判した。そのような考え方は、貧富の差さえなければ、社会全体が貧しくても構わないという発想だ、というわけです。そんな世の中より、貧困者も自由な経済活動を通じて努力次第で金持ちになれる「不平等社会」の方がいいということです。

そしてダボスに集まるエリートたちが主張するのは、金持ちがさらに金持ちになり、貧富の差が拡大したとしても、地球全体の富は大きくなっており、全体が底上げされているので、「貧乏人だってかつてに比べれば豊かになっているではないか」(the poor are getting richer)ということ。昨年(2014年)のダボス会議で、常連のビル・ゲイツは

- 2035年までには、世界に貧困国というのはほとんど存在しないだろう。

By 2035, there will be almost no poor countries left in the world.

と豪語した。ビル・ゲイツのようなダボスの常連が信奉する市場原理主義・新自由主義の政策があちらこちらで始まったのは1980年代のことです。

上のグラフの右側は1981年~2008年の英国における企業の経営責任者(CEO)の年間収入の推定額で、1981年当時は約16万2000ポンドであったものが2008年には約400万ポンドにまで増えていることを示している。

グラフの左側はサハラ以南のアフリカ諸国で、一日1.25ドルで暮らす人の数を示している。1981年の時点では2億500万人であったのに2008年には3億8600万にまで増えている。人口全体が増えているということを考慮に入れても貧困者の割合が減っているとはとても言えない。要するに富裕層は確かにより富裕になったけれど、貧困層は相変わらず貧困というのが実情であるというわけです。

スクリブナーによると、新自由主義者のたまり場のような国際通貨基金(IMF)や世界銀行でさえも最近のような不平等の拡大は経済成長の妨げになると言い始めている。それには理由が二つある。まず、富裕層ががお金を使う場合、必ずしも貧困層(大多数の国民)のためになるような使い方はしない。高価な輸入の宝飾品を買うかもしれないし、ため込んでいる財産を税金が安い国に移すかもしれない。

- 大金持ちがたくさんの豪華ヨットを購入すれば、ヨット業界が潤って仕事ができ、それが他の人びとの生活をも潤すことになる・・・というのはフィクションにすぎない。

The idea that if you get enough tycoons buying yachts, the jobs created

by the yacht building industry will be enough to feed everyone else is

a fiction.

もう一つ、不平等社会においては、さまざまな政策が一部の富裕層に有利なものになりがちであり、「まともな社会」(decent society)の目安となるような事柄(健康・教育・低犯罪率・社会としての一体性)は平等な社会において、より顕著に存在している。世界銀行のデータによると、スウェーデンとアメリカを比べた場合、国民ひとりあたりのGDPでは似たような数字なのに、1000人あたりの乳児死亡率はアメリカが6人でスェーデンは2人(日本は2人、英国は4人)となっている。10万人あたりの殺人件数は、アメリカが5でスウェーデンは1(日本:0、英国:1)という数字もある。

スクリブナーはまた貧困というものの定義について、個人が然るべき水準以上の金銭収入を得ているかどうかということは関係ないとしている。十分な食料と飲むに耐える水、まともな住宅と燃料、ヘルスケア、教育、ちゃんとした職場・・・これらはいずれもまともな生活を送るための「資源」(resource)ですが、貧困とはこのような「資源」がないという意味でもある。

そして貧困状態というものは、まともな生活を可能にする「資源」を手に入れるだけの社会的・政治的なパワーがないということでもある。貧困国や貧困者にそのようなパワーがないのは、結局のところ少数者がそれを独占していることの表れであるというのがスクリブナーの言い分です。富裕層・富裕国の富と言われるものは、結局のところ彼ら以外の人間や地球資源の搾取(exploitation)から生まれているものだ、ということです。このようなパワーの独占状態(つまり不平等)が改められない限り、富める者による「善意の活動」も無に帰する(doomed to failure)ことになる。

かつてのアメリカには奴隷制度というものがあったのですが、奴隷の所有者の中には、奴隷を平等に扱おうとする「善意」の人びともいたけれど、彼らは奴隷制度の本質的な悪質さには気が付いていなかった。ダボス会議で世界の貧困を語り合っているエリートたちもそれと同じであるということです。従って

- 貧困者が裕福になるためには不平等を減らすことが欠かせないし、不平等を減らすためには、資源の独占というパワーの問題に向き合うことが要求される。

The poor will only get richer by radically reducing inequality, which in turn requires confronting power.

とスクリブナーは言っています。

| ▼ダボス会議に違和感を持っているのは(おそらく)むささびだけではないでしょうね。はっきり言って安っぽいのですよ。金持ちが集まって「貧困をなくしましょう」という話をする。しかもスイスの高級リゾートで。真面目に聞く気にはならないよね。皆さん、にこやかで余裕たっぷりで。「貧しさ」なんて何も知らない・知りたくない。こんなもの、いつまで続けるのでありましょうか。 |

|

| むささびジャーナルの関連記事 |

| ダボスの安倍さんが起こした「波紋」 |

back to top

|

3)人質殺害:日本はどこへ向かうのか?

|

|

イスラム国の日本人人質事件に関連して、むささびが目にした英国メディアの記事の中から3つほど紹介します。いずれもこの事件が日本や日本人に与える影響について語っています。

2月1日付のGuardianはジャスティン・マカリー記者(東京特派員のようです)が「この殺人によって日本が目指している海外における大きな役割という発想が岐路に立たされている」(Killings leave Japan's pursuit of bigger foreign role at the crossroads)と伝えています。

- イスラム国による二人の日本人のショッキングな死の結果、安倍晋三氏は自らが掲げる「積極的平和主義」をやりすぎると国民の支持を失うリスクを負うことになった。

Shinzo Abe could risk public support if he pushes too far with his ‘proactive pacifism’ after the shocking deaths of two Japanese at the hands of Isis

というわけです。

オークランド大学(ニュージーランド)のマーク・マリンズ(Mark Mullins)教授(日本研究)は

- この悲劇は、憲法第9条の解釈改憲をして自衛隊の海外派遣を進めようとする安倍氏の決意をより固いものにすることになるだろう。

I suspect this tragedy will strengthen Abe’s resolve to push ahead with his reinterpretation of article 9 and plans to extend the military capabilities of the self-defence forces overseas.

とコメントしているし、マカリー記者も後藤氏の死に対する日本人の拒否反応の強さを見るとそのような方向に進む可能性はあると感じている。ただマカリー記者は、一方でテンプル大学のジェフ・キングトン氏(アジア研究)の

- 国民は安倍氏の安全保障に関する考え方には深い疑問を持っているし、反イスラム国勢力への参加についても慎重だ。

But the public has deep misgivings about his security agenda and the evident

risks of joining the anti-Isis forces.

という見方も紹介しています。

次にFinancial Timesのコラムニスト、デイビッド・ピリング(David Pilling)は、後藤さんの死が伝えられる3日前の1月28日付のサイトに「日本の外交政策の分岐点」(A tipping point for Japan’s foreign policy)というエッセイを寄稿しています。

ピリングのメッセージは

- 経済的な影響力が薄れるにつれて、中立という幻想を持ち続けることが難しくなる

The illusion of neutrality becomes harder to pull off as economic clout wanes

ということ。日本がかつて維持していた外交姿勢である「全方位外交」(omnidirectional diplomacy)は、別の言い方をすると

- みんなのお友だちのようなふりをしながら経済的な利益を追求し、防衛のような面倒なことはアメリカ任せ

pretending to be everyone’s friend while pursuing its own economic interests. Meanwhile, the nasty business of defending Japan has been outsourced to the US.

というものだった。それはそれでうまくいった時期もあった。1973年の石油危機に際してはアメリカの対イスラエル政策からは距離をとってアラブの友だちという姿勢をとることができた。しかし9・11テロとそれに続くアフガニスタン、イラクの戦争、さらには中国の台頭・・・という具合に世界が刻々と変化する中で岡本行夫氏のいわゆる「みせかけの中立」(camouflaged neutrality)を維持することはますます困難になっている。自国民が外国で囚われの身になっているのに自国軍がこれを救助に行くことができないのは日本ぐらいのものだ、というわけです。

しかしピリングの見るところによると、多くの日本人は今回の人質事件を「外国のトラブルに巻き込まれることの危険性」(perils of being sucked into foreign adventures)を示したと考えている。安倍首相が反イスラム国支援のために2億ドルの人道援助を表明したことについても「イスラム原理主義という闘牛の前で真っ赤なラグを振り回したようなもの」(a red rag to the fundamentalist bull)と批判する向きもある。

というわけで、中国による領土に関する主張は厳しさを増すばかりだし、アメリカは本当には日本を守ってはくれないし、中東の石油なしには生きられないし・・・

- 日本が塀の上に座っていられる時代は終わりつつある

For Tokyo, the days of sitting on the fence are ending.

とピリングの記事は言っている。

そして三つ目の記事がThe Economistのブログ欄(2月2日)に出ていた「苦い結末」(The bitter end)という記事です。

この記事によると、イスラム国による人質殺害予告が行われた1月20日、安倍さんができることは極めて限られていることが明らかになった。すなわち日本は情報収集能力(intelligence

capability)が決定的に欠けており、二人の人質がどこにいるのかも分からないし、イスラム国と直接連絡することもできない、平和憲法のおかげで軍隊が救助に行くこともできない、身代金を払えばアメリカを怒らせる・・・にっちもさっちもいかない。

- 二人の人質があのような残酷な最期を迎えたことで、日本国民の孤立主義的な傾向がますます強まって、平和主義をかなぐり捨てようという安倍氏の夢の実現の邪魔をする可能性がある。多数の日本人は安倍氏の安全保障上の変更に否定的であり、これを変えることはますます困難になったのではないか。

The two hostages’ grisly fate could further entrench the public’s isolationist tendency, hindering Mr Abe’s dream of ditching pacifism altogether. A majority of Japanese are already opposed to his impending security changes. Convincing them otherwise probably just got harder still.

というのがThe Economistの記事の見方です。

▼The Economistの記事は、日本の情報収集能力の欠如の表れの例として「イスラム国」と直接コンタクトすることができなかったと言っているけれど、昨日(2月7日)のTBS『報道特集』によると、中田さんというイスラム学者がそのルートを持っていたのに、外務省がまともに扱わなかったそうではありませんか。BBCのラジオを聴いていたらIslamic

Stateというレポートをやっていて、かつて英国政府のスパイ(undercover)としてイスラム国に潜入していた人物とのインタビューを長々とやっておりました。ここをクリックすると聴くことができます。

▼この三つの記事に共通している(とむささびが思う)のは、普通の日本人が「トラブルに巻き込まれるのはゴメンだ」と考えている、と筆者たちが考えているということです。これまでの日本では「平和主義=戦争に巻き込まれない主義」という考え方が支配的であったことは確かかもしれない。日本人の人質がいると分かっていながら「イスラム国と戦うため」と発言したことの「不用意さ」が批判されるのは当たり前であるけれど、批判がそこで終わってしまうと「とりあえず日本人さえ安全であれば」ということに落ち着いてしまう。

▼安倍さんが最近、「中東への人道支援は継続するが有志連合によるイスラム国への空爆を助ける活動には参加しない」という趣旨の発言をしましたよね。でも安倍さんは「英米によるイスラム国への空爆を中止せよ」とは言っていない。むささびの見るところによると、日本人が潜在的に欲しているのは、空爆を「支援しない」日本ではなくて、空爆を「止めさせようとする」日本なのであります。

|

| むささびジャーナルの関連記事 |

テロリストは軍隊では負かせない

「五分五分ジャーナリズム」では中東は伝えられない |

|

back to top |

4)若者が「イスラム国」へ向かう理由

|

|

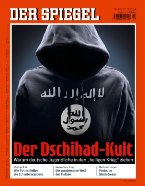

ドイツの週刊誌、Spiegel(英文版)の2014年11月28日号に

という記事が出ています。いわゆるイスラム国の活動に参加しようとするドイツの若者についての特集記事です。この記事が掲載された時点におけるイスラム国へのドイツの若いイスラム教徒の参加者は約500人とされています。

そのような参加者の一人で通称をDeso Doggという男性は1975年生まれだから今年でちょうど40才。必ずしも「若者」とはいえない年齢ですが、イスラム国の広報担当としてシリア国内を走り回っているのだそうです。本名はデニス・クスペルト(Denis Cuspert)ですが、いまではイスラム国が制作するPR動画にはAbu Talha al-Almaniという名前で登場する。

生まれたのはベルリンのクロイツベルグ(Kreuzberg)と呼ばれる地区。むささびはベルリンそのものに行ったことがないのですが、ウィキペディア情報では、移民が多く暮らす町で、1970年代にはベルリンでもかなり貧しい地域の一つだったとされている。クスペルトはアフリカ系移民の息子なのですが、本当の父親はドイツから国外退去させられた。義父はアメリカの軍人、母親はドイツ人。昔からギャングの仲間とともにケンカ、泥棒、麻薬などにおぼれており何度も逮捕されている。

ラップ歌手をやりながら格闘技もやっていたクスペルトは、5年前の2010年3月にイスマル・セチンカヤ(Ismail Cetinkaya)という選手に戦いを挑み、コテンパンにやられてマット上で気を失うという目にあったことがきっかけでベルリンから姿を消す。実はセンチカヤ自身も熱心なイスラム教徒だった。

| 2011年4月、フランクフルトで開かれたイスラム教徒の集会に参加した若者たち。急進派とされるドイツ人指導者による演説集会であったそうです。 |

|

その後、クスペルトはイスラム教のモスクに頻繁に姿を見せるようになる。彼によればモスクへ行くということは人生のリセット・ボタンを押すようなもので、「全てを最初からやり直す」(starting over again)ということに惹かれていたのだろうと、Spiegelの記事は言っている。

イスマルの印象では、格闘技家としてのクスペルトは目つきもオドオドしており、とても戦争を生き抜けるような感じではなかった。だからある日、その彼がドイツの若いイスラム教徒に「聖戦」(jihad)への戦いを呼びかけるビデオを見たときは本当に驚いた。

- 兄弟たちよ、聖戦に参加しよう!自由は聖戦の場にこそあるのだ!ここでこそ本当に生きていると感じることができるのだ。面白いぜ。聖戦というのは結構楽しいものさ!

Brothers, I call you to jihad! This is where you will find freedom! You can really live here. It's fun here. Jihad is a lot of fun!

イスマル・センチカヤ自身、熱心なイスラム教徒であり、イスラム教でいうjihadが必ずしも武器を持った戦いを意味するものではないことは十分に心得ていた。それはアラーの神の下へ向かうために一人ひとりが耐え忍ばなければならない「自己との戦い」(struggle against himself)であり、自分の弱さを克服するための戦い、そしてすべての人間が内部に有している悪との戦いという意味であることを知っていた。

Spiegelの取材陣によると、イスラム国へのドイツからの参加者にはエンジニアのような職業に就いていた者もいれば、名も無き町で冴えない生活を送っていた者もいるけれど、

- 彼らは英雄になることを望んでいた。弱い者を助ける英雄、シリアのアサド大統領がばらまいた(とされる)毒ガスに脅かされている兄弟・姉妹たちを守る英雄でありたいと願っていたのだ。彼らはそれを「欧米のガス」と呼んでいた。

They wanted to be heroes, protectors of the weak, of brothers and sisters

threatened by Syrian President Bashar Assad's poison gas, which they call

the "gas of the West.

つまり彼らによると、アサド政権は欧米の手先であるということになるのですね。

Spiegelによると、イスラム国の「聖戦」に馳せ参じるドイツの若いイスラム教徒がビデオ上で、あるいはドイツに帰って語るところによると、イラクやシリアにおける聖戦の戦士たちと一緒にいるだけで「負け組も一人前になれる」(even

a loser can be someone)のであり、それはドイツでは叶わないことであるというわけです。ただ、その彼らの多くがいずれは「殉死」を遂げることになるのですが。

Spiegelの記事にはこれ以外にも何人かのイスラム国の戦士のストーリーが出てくるのですが、彼らの動きをサラフィスト運動と呼ぶ向きもある。すなわち自分たちこそが預言者モハメッドのコンパニオンであるとして、過激スンニ派のイスラムによるコーランの解釈こそが唯一の正しい解釈であり、穏健なイスラム教徒は「不信心者」であると考える。ドイツの情報筋では、現在のところドイツ国内には約6000人のメンバーがいると推測しています。彼らはいずれも自分の「落ち着き場所」(home)を信仰に求めるのだそうです。

Spiegelの記事は、ドイツ出身のイスラム過激派には大学出もいるし、教育を受けていないものもいるけれど、共通点はほとんどが移民の子供たちであり、イスラム国への参加という道を選ぶについては

- ホームと言えるような場所がない人生、自分たちが生まれ育った国なのに、そこへの帰属意識が持てないような人生を送っていることと無縁ではないだろう。

Perhaps their choices also have something to do with a life without a home,

without the feeling of belonging in a country where they were born and

in which they grew up.

と言っています。

▼Spiegelの記事、むささびが読んだのは英語ですが、それはドイツ語版に出ていたものを外国の読者向けに英訳したものです。つまり最初はドイツ人の読者向けに書かれた記事であるわけですね。そう思って最後の引用部分(ホームと言えるような場所がない人生・・・)を読むと、この記事がドイツ人記者がドイツ人に向かって「この若者たちがドイツを捨てて過激思想に走る理由が、我々の社会にもあるのかもしれない」と語りかけているようにも見えてくる。最近のドイツでは、イスラム排斥の傾向が顕著なのだそうです。

▼もう一つ注目しておきたいのは、彼ら(イスラム国)にとってシリアのアサド大統領が極悪人であるということです。その意味では、アメリカや英国と同じなのです。このあたりもややこしくて厄介な部分であるわけです。

▼この記事とは直接関係ないけれど、昨年(2014年)10月6日のBBCのサイトにヨーロッパからイスラム国に馳せ参じる女性が増えているという記事(Why are Western women joining Islamic State?)が出ています。それによると、それまでに50~60人の若い女性のイスラム教徒である英国人がイスラム国入りしている。ロンドンのキングス・カレッジでこの問題を研究するキャサリン・ブラウンという人が報告しているもので、彼女の見るところによると、これらの女性はイスラム国に対してユートピアとしての憧れのようなものを持っているのだそうです。甘いといえばそのとおりなのですが、キャサリンは若い女性のイスラム教徒が英国社会で抱えながら生きている疎外感も相当なものであると言っている。

|

| むささびジャーナルの関連記事 |

| ヨーロッパ人の自信喪失 |

|

back to top |

5)「悪」が分かっていないリーダーたち

|

|

Guardianのサイトに "The long read" というセクションがあるのをご存知で?いろいろなテーマのエッセイや読み物が掲載されているのですが、どれにでも共通するのは異常に長いということです。だからlong read。今回紹介したいのは、昨年(2014年)の10月21日号に掲載された

というエッセイです。書いたのは哲学者のジョン・グレイ(John Gray)なのですが、このエッセイは読むだけでなく聴くこともできる。読んでいるのは筆者本人、長さは30分です。休みなしに朗読して30分というエッセイは文字にするとかなりの分量です。ごく一部だけ紹介します。

このエッセイのメッセージは次のイントロに集約されます。

- 我々の指導者たちは悪の勢力を打ち負かすということをしばしば口にする。しかし彼らの言うことを聞いていて明らかだと思うのは、人間の基本的な資質の中に残酷さや紛争というものが存在するということを受け入れることが出来ていないということである。

Our leaders talk a great deal about vanquishing the forces of evil. But their rhetoric reveals a failure to accept that cruelty and conflict are basic human traits

首相だの大統領だのという立場にある人びとは、「悪」を叩くことを語りたがるけれど、彼らは「悪」が人間には付き物であることを分かっていないということです。そういえばあのジョージ・ブッシュ大統領は9・11テロの翌年(2002年)の演説で北朝鮮、イラン、イラクを「悪の枢軸」(Axis of Evil)と呼んでいましたね。

グレイが、「悪を分かっていないリーダー」の例として挙げているのが2003年のイラク爆撃を決めた当時のトニー・ブレア(首相)のことです。あのときブレアは、首相官邸に中東問題の専門家を招いてサダム・フセインを攻撃することについての意見を求めた。専門家たちは、「イラクは過去35年にわたって内部抗争に明け暮れており、それがサダム・フセインによって抑えられている。いまサダムを追放すると、残るのは空白と無政府状態だけだ」と警告したのだそうです。しかしブレアの考え方は単純明快だった。

- 独裁者と彼の体制さえ取り除いてしまえば、善の勢力が支配することになるはずだ。

Get rid of the tyrant and his regime, and the forces of good would prevail.

そしてサダムが殺されイラク戦争は終わった。しかしイラクは国としての体制が大いに弱体化して無政府状態になり、それがイスラム国の勢力拡大に繋がった。とてもブレアの言ったように「善の勢力が支配」しているとは思えない状態になってしまった。つまりブレアの思惑はずれだったということですが、このあたりのことについてブレアは、昨年12月24日付のThe

Economistとのインタビューの中で次のように述懐している。

- 我々としては、あの血まみれの独裁者(フセイン大統領のこと)を取り除きさえすれば、あとは人びとに未来を民主的に決めさせる、そして無限のような資金を充てる、そうすれば事態は安定する、と思っていたのだ。イラク人もそう思っていたのだ。

We reckoned if you removed the brutal dictatorship, let people decide their future democratically - which they embraced wholeheartedly, by the way - and put an unlimited amount of funding behind it, things would settle down.

サダム・フセインという「悪」を除去すればあとは「善」が支配するだけ・・・と考えていたということですね。ここでジョン・グレイが強調しているのは、ブレアは決して英国民や世界の人びとを騙そうという悪意やシニシズムでそうしたのではないということです。シニシズムというのは、あることが真実ではないことを知りながらそれを真実であると言い張って他人を騙すことですよね。その意味でブレアはシニックではないし「ウソつき」でもなかった。

ブレアは自分が「善」だと思うことは常に「真実」(truth)であると真面目に信じ込んでしまった。そこに問題がある、とグレイは言います。実際にはブレアのみならず欧米の指導者のほとんどがそうなのですが、人間の世界における「悪」というものの存在を信じようとしない。グレイによるならば、「悪」と付き合っていくためには、この世から「悪」というものがなくなることは絶対にないということを理解しなければならない。

グレイによると、欧米のリーダーたちには、「人間社会は常に良い方向に向かって進歩するものだ」という思い込みがある。これをメリオリズム(meliorism)というのだそうですが、ブレアやブッシュのようなリーダーはこの思い込みから抜け出ることができない。ひとつの悪を取り除いたあとには、もっと悪いものが来る可能性があるという現実を受け入れることができない。サダム・フセインやカダフィ(リビア)という独裁者を打倒したあとにできたのは、独裁よりもさらに悪い「無政府状態」だったではないか、というわけです。そしていまオバマやキャメロンがやっているのは、シリアの独裁者(とされる)アサドの打倒を叫ぶ反政府勢力への軍事的な肩入れであり、その結果としてイラクにつづいてシリアまでもが無政府状態になっており、それに乗じて神権政治のイスラム国が勢力を拡大している。

その中でアメリカ人や英国人がイスラム国によって殺されるという事態になると、オバマ大統領は昨年9月にイスラム国という「悪のブランド」(brand of evil)を叩き潰すと言い放ったし、キャメロン首相はイスラム国を「消滅させるべき悪の組織」(“evil organisation” that must be obliterated)と宣言した。何やら2003年のブレアを思わせる、とグレイは考えている。

ジョン・グレイのエッセイとは別にThe Independentのパトリック・コクバーン記者は、シリアの内線について、

- アメリカおよびその同盟国は、イスラム国の打倒と同時にアサド大統領の追放をも狙っているが、アサド政権が崩壊すると、シリア政府軍に分裂が起こり、これがイスラム国やアル=ヌスラ戦線(もう一つの過激派)には利益となる。

The aim of the US and its allies is to defeat Isis, but also to get rid of Assad, though his fall would probably lead to the break-up of the Syrian army and benefit Isis and Jabhat al-Nusra.

と言っています。

グレイによると、欧米諸国が反アサド勢力に肩入れし続ける限り、同じく「反アサド」であるイスラム国が決定的に弱まることはない。となるとオバマやキャメロン、そしてシリア国民にとっての選択肢は、専制政治のアサドかイスラム過激派の政権か、それが嫌なら戦争と無政府状態が続くということになる。オバマやキャメロンにとってはとても我慢のできる選択肢ではない。しかし・・・

- (ブレア、キャメロンらの)欧米のリーダーたちは、自分たちの世界観ではあり得ない状態が出来上がるための手助けをしたようなものなのだ。その「あり得ない状態」とは、好結果というものが絶対にない紛争状態のことである。

Our leaders have helped create a situation that their view of the world claims cannot exist: an intractable conflict in which there are no good outcomes.

▼グレイが明確にそのように言っているわけではないけれど、神権政治による宗教権力国家を信奉するイスラム国と、専制的ではあるけれど基本的に非宗教・世俗主義のアサドを比べたら、アサドの方が悪さ加減が少ないということだと(むささびは)解釈しています。"better" というよりも "less bad" ということであり、その現実感覚こそがリーダーには欠かせないものだ、とグレイは言っているのだと思います。

▼この人のエッセイを読んでいると、人間の「進歩」というものに対する懐疑の念が色濃く出ている。それも度を過ごすと「~すべきではなかった」という後出しジャンケンの結果論の繰り返しになってしまうのが気に入らないのですが、ここ数十年の世界を見ていると「理念」「理想」が裏切られることが余りにも多いので、グレイのような「人間の善」に対する疑い深さの方に納得がいってしまうのも事実ですよね。

▼ところでジョン・グレイに批判されたトニー・ブレアですが、The Economistとのインタビューの中で、「サダムを倒したあとのイラク国内の状況については見通しが甘かったかもしれないが、サダム・フセインを倒したこと自体は今でも正しかったと思っている」と語っています。なぜそのように思うのか?

- (あのままフセイン体制を残していたら)いずれは「アラブの春」の自由を求める勢力がこれに歯向かうことになっただろう。そうなったときの結果は誠にひどいものになっていたはずだ。

Arab Spring would have challenged Saddam and the consequences “would have been truly terrible”.

とのことです。

▼そうなったら何十万人がサダムに殺されたか分かったものではない、だから彼を打倒したのは正しかった・・・相当に無理な議論です。はっきりしていることは、サダム・フセインがアメリカや英国でテロを行ったわけではないということです。 |

| むささびジャーナルの関連記事 |

「悪の枢軸」って何?

イラク:この戦争は「国益」に合わない

イラク混乱:ブレアの言い分 |

|

back to top |

6)どうでも英和辞書

|

A-Zの総合索引はこちら

|

photobomb:写真爆弾(!?)

1月28日付のTelegraphのサイトに

- Yellow car photobombs tourist pictures in pretty Cotswold village

黄色い車がコツウォルド美しい村の観光写真を「写真爆弾」する

という記事が出ています。上の写真はイングランドのコツウォルドと呼ばれる地方にある小さな村の景色です。のどかで美しい風景ですよね。それを求めて観光客がやってくるというわけでありますが、写真をよ~く見ると右隅に黄色い小型車が停まっています(写真をクリックすると大きくなります)。このクルマのおかげで、のどかな村の風景写真が台無し・・・ということをphotobombというのですね。日本ではカタカナで「フォトボム」と言うそうです。こんな言葉、知りませんでした。

左側に並んでいる石造りのコテッジは14世紀に作られたものだというから、築後600年はとっくに超えているというもので、現在はナショナル・トラストが管理しているのですが、「人が住んでいる不動産としては英国最古」(the oldest inhabited properties in the UK)なのだそうであります。

で、問題の黄色いクルマですが、持ち主はピーター・マドックスという82才になる爺さん(左の写真)。歯医者をやっていたのですが、退職してこの村で暮らすことにした。ただ自宅に車庫がない。仕方がないってんで、家の前に路上駐車している。英国最古の住宅街ともなると、観光の目玉にもなるというわけで、目ざわりなピーターのクルマは地元でも悪評サクサクなのですが、彼は「しゃあないでしょ、ほかに停める場所がないんだから」(What choice do I have? There is nowhere else

I can put the car)と申しております。この村はGloucestershireのBiburyというところで、写真の小路はArlington Rowというのだそうです。行ったことあります? で、問題の黄色いクルマですが、持ち主はピーター・マドックスという82才になる爺さん(左の写真)。歯医者をやっていたのですが、退職してこの村で暮らすことにした。ただ自宅に車庫がない。仕方がないってんで、家の前に路上駐車している。英国最古の住宅街ともなると、観光の目玉にもなるというわけで、目ざわりなピーターのクルマは地元でも悪評サクサクなのですが、彼は「しゃあないでしょ、ほかに停める場所がないんだから」(What choice do I have? There is nowhere else

I can put the car)と申しております。この村はGloucestershireのBiburyというところで、写真の小路はArlington Rowというのだそうです。行ったことあります?

|

back to top

|

7)むささびの鳴き声

▼いきなりですが、あるサイトを見ていたら、2004年4月13日付・読売新聞の社説を引用して次のような文章が出ていました。

- 「自己責任の自覚を欠いた、無謀かつ無責任な行動が、政府や関係機関などに、大きな無用の負担をかけている。深刻に反省すべき問題である」

▼この年に起こったイラクにおける日本人3人の人質事件について、読売新聞が「無謀な行動」をとった3人の日本人に反省を求めるというわけで、「自己責任」が流行語みたいになったのですよね。イスラム国の人質事件について読売新聞が湯川さんや後藤さんに対して「深刻に反省」を求める社説を掲載したのかどうか知らないけれど、1月31日付の読売新聞のサイトに『朝日の複数記者、外務省が退避要請のシリア入国』という記事が出ており、朝日新聞の記者がシリアへ入国したことについて批判的な記事を掲載している。つまり読売新聞に関する限り2004年の社説の主張がまだ生きているということですね。

▼外務省のサイトを見ると、シリアは超危険国であると見えて「退避を勧告します。渡航は延期してください」となっている。ただ同じにページに次のような文章も載っている。

- 本情報は、法令上の強制力をもって、個人の渡航や旅行会社による主催旅行を禁止したり、退避を命令するものでもありません。

- 海外では「自分の身は自分で守る」との心構えをもって、渡航・滞在の目的に合わせた情報収集や安全対策に努めてください。

▼つまり退避することを強くお勧めはするけれど、強制的に法律で禁止しているわけではないということですよね。まさに「自分の身は自分で守る」との心構えをもって最終的には自分で決めてくれ、と言っていると読むのが普通ですよね。

▼で、英国外務省のサイトはシリアへの渡航について、「すべての渡航を止めるように忠告するし、現在シリアにいる英国籍の所有者は直ちに出るべきだ」と言ったうえで次のように言っている。

- The FCO is not able to provide consular services, and won’t be able to help your evacuation from the country.

英国外務省は(自国民保護という)領事サービスは提供できないし、シリアからの退避を助けることもできません。

▼英国外務省は、「自分たちの勧告にもかかわらず行った場合、助けることはできませんよ」とはっきり言っているのに対して、日本の外務省は「自分の身は自分で守る」の心構えを持ってくれ、とは言うけれど「助けることはできません」とは言っていない。そこで元英国外交官であった知り合いに「外務省の勧告にもかかわらず危険地域に行ってしまった場合、本当に政府は助けないのか?」と聞いてみた。彼の返事は

- それでもできる限りのことはする。しかし人質解放のためにテロリストと交渉することはしない。

We would still do all we could to rescue them. But we won't negotiate with terrorists to secure their release.

というものだった。

▼「交渉しない」ということは、「人質が殺されても仕方ないと政府は考えている」という意味でもありますよね。日本の外務省のサイトにはそのような姿勢を伺わせるような文言は入っていない。そして読売新聞は「外務省が行くなというところへ行くことで無用の負担をかけるな」と言っているし、朝日新聞の記者はシリアへ行ってしまった。あなたはどちらの姿勢が報道機関としてのあるべき姿であると思いますか?むささびの考え方は2004年に書いた次の文章のとおりです。

- 現地へ外務副大臣という人を派遣して「対策本部」まで設けてしまったのは小泉さんに代表される日本政府であって、彼ら3人が頼んだわけではない。頼まれもしないのに勝手に大騒ぎをしておいて「世間を騒がせやがって、けしからん!」というのはおかしいんでない?と言いたいわけである、私としては。

▼警告にもかかわらず紛争地へ行ってしまうジャーナリストやNPOの人たちについては、危険を承知で行く彼らの意思を尊重するべきだということです。その結果、今回のようなことになると悲しいには違いないけれど「彼らは自分の意思を貫いたのだ」と考えるのが残された人びとのあるべき姿であるということです。「好き勝手なことやりやがって、自業自得だ!」という意味ではもちろんない。

▼英国ではイスラム国がヨルダンのパイロットを焼き殺したときのビデオを見ることの是非をめぐってメディアの間でもめています。Daily Mailが「テロリストがいかにひどい奴らであるかを再認識するために見るべきだ」と言っており、Guardianなどは「あれを見ること自体がテロリストの術中にはまるものだ」と言っている。

▼それとは別に言わせてもらいます。テロリストを真ん中にしてオレンジ色の衣服をまとった二人の日本人人質が坐っている、あの写真、一体何度テレビのニュースで見せられたことか。「もういい加減にしてくれ」と思いませんでしたか?あのように写真を示し続けるのは彼らの思うツボだ、と言う専門家は多いと思う。自分たちが怖しい存在だということを日本人に印象付けるためのテロリストの宣伝活動なのだから、確かに彼らはウハウハですよね。私、昔、広報マンという仕事していたので、そのあたりはよくわかるのです。でもテロリストの思うツボにはまったことについて「これだから日本のテレビ局はアホなんだ」などと言う趣味はむささびにはありません。

▼が、これだけはテレビ局の人に聞いておきたい。あの写真に写っていた二人の日本人の家族のことを考えたことはありますか?どのチャンネルも同じ写真を繰り返し繰り返し放映していた。それを見せつけられる家族のことです。テロリストたちが残酷であることは確かですが、テレビ局の人たちだって相当に無神経かつ残酷だったと思いませんか?

▼だらだら長々と失礼しました。 |

|

back to top |

←前の号 次の号→

むささびへの伝言 |

|

|

![]()