| むささびジャーナルを出し始めてから12年になるわけですが、8月半ばのこのイントロのスペースで何を書いていたのかバックナンバーを調べてみたところ「ツクツウボウシが鳴いた」というのが3回ありました。2013年8月11日、2011年8月14日、2005年8月21日です。2015年のことしもツクツクボウシが賑やかにやっております。「ツクツクボーシ!」と繰り返す、考えてみると変な鳴き声ですよね。そう言えば「カナカナカナカナ・・・」「ミーン・ミーン」「シェッ・シェッ・シェッ・・・」(クマゼミ)などなど、セミの鳴き声にはどうしてああも奇妙なものが多いのでしょうか? |

目次

1)大臣が激賞する?日経のFT買収

2)BBCの「やりすぎ」にストップ

3)「広島」という遺産の受け継ぎ方

4)英国に同族主義の芽生え?

5)「トルコvsイスラム国vsクルド」の混沌

6)どうでも英和辞書

7)むささびの鳴き声

|

1)閣僚が激賞する?日経のFT買収

|

|

前号のむささびの鳴き声でちらっと触れたのですが、日本経済新聞がファイナンシャル・タイムズ(FT) を買収したことについて8月1日付のThe Economistが

という簡単な記事を載せています。FTの親会社であったピアソンという企業が「教育関係の事業に集 中したい」(wants to concentrate on its education businesses)というわけで、FTを 8億4400万ポンド(約1600億円)で日経に売却し、50%の株を持っているThe Economist についてもこれを売却するかもしれないということですね。

日経とFTではジャーナリズムとしての文化があまりにも違いすぎる(its own journalistic culture is far removed from that of the British paper)けれど、日経はFTの編集権の独立を尊重すると約束している。「違いすぎる」ジャーナリズム文化の具体例としてThe Economistが挙げているのが日本の「仲良しプレス・クラブ」(cosy “press clubs”)というシステムで、その制度の下で記者たちは取材対象について否定的な報道(negative coverage)をやらない代償として情報を「提供して頂いている」(reporters are spoon-fed news)というわけです。

2011年に光学機器メーカーのオリンパスが損失隠しをやっていたことが明るみに出たときもFTが報道しているのに日経の編集陣は二の足を踏んでいた(Nikkei’s

editors dragged their feet)ということもある。また今回の買収について甘利明経済財政・再生大臣が、今回の買収によって「政府の経済政策について、より正確な報道がされるようになるだろう」(the

takeover would lead to more accurate reporting of government economic policy)という趣旨の発言をしたことについてThe

Economistは「(そんなことを言われたら)FTの編集陣はぞっとしたはず」(will surely have made the FT newsroom

cringe)だ」と書いています。

編集権の独立云々についてですが、「日経が公式にこれを約束するようなことはないだろう」(no formal guarantee)が、それはこれまでのオーナーであったピアソンだって同じことだった、とThe Economistは言っている。

- 万が一にも(FTの)編集権に(日経が)手を突っ込むようなことをすれば、そのことによって莫大なお金を払って手に入れた財産の価値を半減させることになる、ということは日経の幹部だってもちろんわかっているはずだ。

Nikkei’s bosses will surely understand that any attempts to tinker with it would gravely undermine the value of the asset they have just paid so dearly for.

ピアソンが50%所有するThe Economistグループの株についてですが、アグネリ・ファミリー(Agnelli family)というイタリアの財閥のジョン・エルカン(John

Elkann)という人物が経営するExorという投資会社がこれを狙っているとThe Economistの記事は言っている。ExorはいまでもThe

Economistグループの株を持っているのですが、シェアをさらに増やしたいと考えているとのことです。ただ株の所有権の移転は、編集権の独立保持のために独立した管財人の許可が必要であり、移転後の残りの株の移転についてはThe

Economistグループの取締役会の許可が必要なのだそうです。

▼今回の買収について『閣僚から期待の声 日経のFT買収』という見出しの記事が出ています。どの新聞のサイトだと思います?あろうことか、7月24日付の日経です!この記事の中では菅官房長官、甘利経済財政・再生相、岸田外相、石破地方創生相の4人がFT買収について日経に好意的なコメントを述べている。政府の閣僚と呼ばれる人たちにこれほど「激賞」されたのでは、FTでなくても「ぞっとする」(cringe)と思いますよね。日経は何のつもりでこんな記事を掲載したのか?誰か教えてくらはいな。ラーメン屋の開店祝いに花輪がずらりと並んでいてそれぞれに地元の偉いさんの名前が・・・という埼玉県飯能市の風景を思い浮かべてしまう。これでは政府や大企業とグルになっている新聞だと思われても仕方ないよね。

▼英国の新聞に見る限り「ジャーナリズムで日本や日経に学ぶものはない」という論調が目立ちます。ただ日経による発表の翌日の新聞は「おそらく首切りはないだろう」というニュアンスの報道が目立ったと思います。記者たちの本音は「これでひと安心」というところなのでは?マードックに買われるとなるとリストラが心配だけど、相手が日経なら・・・というのが正直なところなのではないかってこと。ただこれが英国のジャーナリストたち(特にFTのような「高級紙」の記者たち)の悲しいところで、つい偉そうな顔をして「日本人なんかに雇われるなんてまっぴらだ」などと口走ってしまう。内心は悪い気がしていないのに、です。それにしても日経が支払う額はすごいですね。業界紙のPress Gazetteによると、日経が払う8億4400万ポンドは、昨年のFTの利益(2400万ポンド)のざっと35倍なのだそうですね。これが興奮せずにいられます!?

|

| むささびジャーナル関連記事 |

| 政治とメディアが信頼度最下位争い |

|

| back to top |

2)BBCの「やりすぎ」にストップ

|

|

7月11日付のThe Economistに "A case of imperial overstretch?"(帝国主義的やりすぎの例か?)という見出しの記事が出ています。話題にしているのは公共放送であるBBCの「やりすぎ」です。

BBCは基本的に視聴者から集める「ライセンス料金」(受信料:一世帯あたり年間145.50ポンド)によって運営されています。これの収入が年間約37億ポンドなのですが、英国の場合、家族に一人でも75才以上の人がいるとその世帯のライセンス料金はタダなのですね。と言ってもBBCにお金が入ってこないというわけではなく、政府(労働・年金省:Department for Work and Pensions)がこれら高齢者世帯に成り代わってBBCに支払っている。政府の福祉関連支出というわけです。この額が年間6億5000万ポンド、BBCにとっては全ライセンス収入の18%にあたる。

最近、財務省とBBCが話し合いをした結果、この高齢者世帯のライセンス料金6億5000万ポンドは政府ではなくBBCが負担することで合意を見たとのことです。つまりこのお金が国民の税金で賄われるということがなくなったということです。ことし5月の選挙の際に保守党が掲げた公約の一つに社会福祉予算の削減というのがあるのですが、今回の合意によって、結果的には福祉関連の支出が6億5000万ポンド節約されたのと同じことになったのだから、オズボーン大臣にとっては大きな成果であったわけです。

で、The Economistの記事の見出しであるBBCの "imperial overstretch"(帝国主義的やりすぎ)の話になるのですが、BBCとの話し合いの際に財務省が指摘した「やりすぎ」というのは、現在のBBCが潤沢なライセンス収入をいいことに、本来の公共サービス以外の分野にでしゃばり過ぎているということです。その具体的な例として挙げられたのがBBCのホームページの充実ぶりで、中でもシンボリックなのが、ホームページ内にある料理のレシピコーナーだった。

BBCはその活動を本来の公共放送活動に絞らなければならないとして、特に民間放送や新聞・雑誌の出版社などと直接競合するような分野での活動は慎しむべきだ・・・というのがオズボーン大臣の主張だった。やりすぎを自粛すれば支出も少なくて済むのだから、高齢者世帯への無料放送サービスくらいはBBCがやれということです。6億5000万ポンドの収入がなくなるというのはBBCにとっては痛いのですが、それくらいは(例えば)ホームページのクォリティを下げたり、レシピ情報コーナーなど廃止したっていいのでは?ということです。

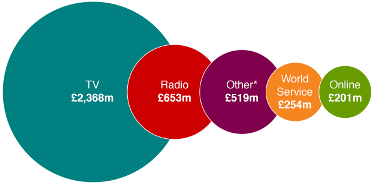

BBCのライセンス料金収入の使われ方(2014~2015年)。世帯あたりの一ヶ月の負担額はテレビ:7.27ポンド、ラジオ:1.94ポンド、その他:1.58ポンド、国際放送:0.73ポンド、インターネット:0.61ポンドなどとなっています。世界中で、毎週約3億人が何らかの形でBBCのサービスを利用しているのだそうです。 |

ただ6億5000万ポンドをBBCの負担にさせるアイデアについては、元BBC会長のサー・クストファー・ブランド(Sir Christopher Bland)などから「社会政策として行われてきたものをライセンス料金に移す」(transferring social policy on to the licence fee)というやり方は、いかにも役人的なずるいやり方だ」という批判もあるようです。

高齢者世帯に免除されているライセンス料金(6億5000万ポンド)を政府が払うことを止めるということで財務大臣は「してやったり」という感じなのですが、BBCもさるもので、この約束をする際に、今後の高齢者世帯向けの支払い免除という制度そのものをBBCが見直す権利を確保したのですね。つまり極端に言うと、将来は「免除」そのものを廃止したって構わない、ということ。

ただ、そうなると高齢世帯の中には料金を払えないというところも出てきますよね。現在の取り決め(BBC憲章)ではライセンス料金を払わないと1000ポンドの罰金刑に処されるという決まりになっている。The EconomistによるとBBC憲章は来年見直されることになっており、政府がそれを機にこの罰則規定を廃止することを考えている。それをやられると、現在罰金として入ってくる2億ポンドの収入がなくなってしまうというわけでBBCにとって困るわけ。「敵もさるもの」ということです。

▼確かにBBCのサイトは中身が充実していると思います。料理・自然・文化・旅行・歴史etcなるほど受信料収入でここまでやられたのでは、民間の業界はたまらないですよね。しかもこれらの多くがむささびのように受信料など関係ない外国人にも楽しめてしまう。英国人が払う受信料のおかげで我々も楽しんでしまっている。サイトではなく、放送局としてのBBCについていうと、私は日本にいるので衛星放送のBBC Worldは見ることがあるけれど、英国内で放映されているBBCのテレビ番組はほとんど見たことがない。ただラジオは楽しめます。

|

| むささびジャーナルの関連記事 |

良すぎるサイトが民業圧迫

|

|

| back to top |

3) 「広島」という遺産の受け継ぎ方

|

|

70年前に広島に原爆が投下された8月6日付のGuardianが社説で「広島という遺産」(Hiroshima legacy)について語っています。サブタイトルは「いまだに原爆の陰に隠れて」(still

in the shadow of the bomb)で、主張の要旨は次のイントロに要約されている(と思う)。

- The world longs to cast off the legacy of the atomic bomb, but the need for global deterrence has not gone away

世界は原爆という遺産を捨て去ることを願っている。が、世界的な規模での抑止力の必要性はなくなっていない。

今回はこの社説をそのまま日本語にしたものを掲載します。また英文の併載はくどいので原則として止めにします。その気と必要がある方はここをクリックして原文をお読みになることをおすすめします。 |

|

「もし原子爆弾というものが、戦争を続ける世界の兵器庫あるいは戦争の準備をしている国の兵器庫に新しい武器として加えられるならば、人類がロス・アラモスと広島という名前を呪いの気持ちをもって口しなければならない日がいずれはやって来るだろう」・・・最初の原爆が広島に投下されてから70年後の今日、ロバート・オッペンハイマーのこの言葉を読むと、ロスアラモスの頭脳明晰なる科学者たちが、いかに自分たち自身が生み出したものの恐ろしさに打ちのめされていたが分かろうというものだ。原爆の父と呼ばれるオッペンハイマーはさらに警告する:

- 世界の人びとは団結しなければならない。そうしないとみんなが消滅するのだ。

The peoples of this world must unite or they will perish.

と。彼は政治家に対して、原子力の恐るべき威力というものは厳重な国際管理の下に置かれなければならない、と呼びかけた。

広島に原爆が投下されたあの1945年8月6日以来、太平洋戦争を終結させるために、原爆が絶対に必要だったのかという問いをめぐる議論が延々と続けられている。しかし、全く議論の余地がないのは、1945年以後、核兵器の存在が世界的な防衛戦略上の構図(ランドスケープ)と戦争そのものの意味を変えてしまった。そのような兵器を廃絶しようという目標自体は完全に正しい。が、この70年間で世界はいろいろな面で変わってしまったのであり、その目標達成のために何ができるのか、常識的に考えて何がなされるべきなのか(what

can and should reasonably be done)について明確に見つめておくことも同じように必要である。

現在世界中に1万5000の核兵器が存在する。その圧倒的多数が相変わらずアメリカとロシアによって所有されている。多くの人々が冷戦の終結によって核兵器など時代遅れなものになるだろうと期待した。しかしながら国の大小を問わず、相変わらず核兵器を国の安全保障のための生命線であると同時に競争相手国を自分たちの影響下に置いておくためにカギを握るツールであると見なしている。その一方で、核技術がテロ組織のような国家以外の脅威的な存在にとってもアクセスが可能になったことで、核拡散の危険がこれまで以上に大きなものとなっている。また核分裂素材(fissile

material)の生産停止を狙った条約、核実験の禁止条約のような国際的な取り決めが成功することはあまりない。

2009年にバラク・オバマが「核兵器のない世界」の実現に向けた国際的な努力を再スタート(relaunch)するように呼びかけたが、その際彼は、そのような世界の実現は自分が生きている間には無理かもしれないと付け加える用心深さも見せたものである。あれ以来、中国は核ミサイルの所有台数の増加に力を入れてきたし、北朝鮮は核兵器による武装可能なロケットを打ち上げた。2014年にはロシアが核拡散防止条約の署名国としては初めてウクライナにおける核兵器の使用をちらつかせる国となった。

そもそも核兵器というものは別の時代(20世紀の冷戦時代)に属するもののように見えるにもかかわらず、現在の国際情勢に見る限りはそれはいまでも中心的な存在となっているという逆説的な状態にある。一つの国が別の国を核攻撃するという、冷戦時代の指導者たちが悪夢にうなされたようなことが起こるということはほとんど戦略立案者たちも考えていない。現在の新たな不安はというと、地域紛争の中で通常兵器で劣る側がそれを補おうとして核兵器に手を出す可能性があるということだ。

ロシアがウクライナでちらつかせている核兵器使用の脅かしは、このような「核思考」(nuclear thinking)が背景にあるし、太平洋地域における中国の振る舞いにもそれを感じることができる。今後イランがどのような状態になるのか、それに対して中東の国々がどのように反応するのか、それは誰にも分からない。このように見てくると、核兵器廃絶運動が目指している「核ゼロ」(zero-nuke)の世界は近づいているどころか、むしろ遠ざかりつつあるようにも思える。米露の2010年の合意以来、核の非武装が国際的な課題としては小さなものになっているのもそこに理由があると言える。

世界的な潮流として、戦争そのものを禁止しようということへの合意(コンセンサス)もないけれど、核兵器の除去についてのグローバルな合意は、それ以上に存在しない。核兵器の存在は最も基本的な人道主義的価値観の対極にあると言える。おそるべき広島の遺産は決して忘れられてはならない(The

horrific legacy of Hiroshima must never be forgotten)。しかし大規模なカーペット爆撃や火薬(TNT)や釘などの金属片を樽に詰めて投下する樽爆弾などが核兵器よりは「人道的」とはとても言えないだろう。ただいわゆる「抑止力」(deterrence)の確保という意味では核兵器がいまでも中核として存在するのであり、それが他の兵器と核兵器の違うところであると言える。

欧米の核保有国に対して一方的に核廃絶を呼びかけるという行為は、その意図に非の打ち所が無く、スローガンが魅力的であったとしても、世界規模での戦略上の新しい不確定要素が数多く存在する状況下においては「できっこないこと」(exercise

in denial)を要求するのと同じようなことになるという危険性がある。核のない世界というビジョン(理想)は、たゆみなき外交努力や運動(movement)を通じて追求することができるし、そうしなければならないだろう。しかし選りに選ってこの日に、数カ国が核武装を解除すれば他の全ての核保有国が、突然しかも永久に自分たちの原爆を放棄したり、これを作る意図を捨てることに繋がるだろうと想像することは、馬鹿げているし、危険でさえあるかもしれないのである。

To call on western nuclear states to disarm unilaterally, when there is

so much renewed global strategic uncertainty, therefore risks being an

exercise in denial, however impeccable the intentions may be and however

attractive the slogans. The nuclear-free world is a vision that can and

must be pursued through tireless diplomatic effort and campaigns. But on

this day of all days it would be foolish, and maybe even dangerous, to

imagine that the disarmament of a few would lead to all others suddenly

and for ever giving up on their atomic weapons, or on the intention of

building one. |

最後のパラグラフのみ日本語をイタリック体にして、英文も載せることにしました。この部分が社説の筆者がいちばん言いたかったことなのではないか、と想像するからです。要するに核兵器は廃棄されるべきではあるけれど、一方的に欧米の保有国だけにその理想に向けた行動をとるように期待してはならない。ロシアは核兵器で脅しをかけているし、中国だって同じこと、しかもイスラム国だのアルカイダのようなテロ組織に核兵器が渡されるかもしれない・・・それが現実なのだから自分たちもそれに備えるしかないだろう。そんなときに(しかも広島の記念日に)理想論を振り回すのは止めてくれ・・・という意味なのではないかと(むささびは)思ったわけです。

▼Guardianの社説の問題は、「理想論は止めてくれ」と言いながら、自分たちがどのようにして核のない世界を作ろうと思っているのかが全く書かれていない点だと思います。だから結局何を言いたいのかがよく分からないし、何が面白くてこの話題を取り上げたのかも分からない。

▼英国にはCND(Campaign for Nuclear Disarmament)という核廃絶運動を行っている組織があります。設立されたのが1958年だから間もなく60年になるのですが、ブレア首相なども学生時代にこれに関わっている。いまでも活発に活動しているようで、8月5日付のサイトには"Why the atom bomb was dropped on Japan"(原爆が日本に投下された理由)というエッセイが掲載されたりしています。Guardianの社説が「理想論」として退けている「一方的核非武装」(unilateral disarmament)をいまでも旗印にしています。Guardianの社説は、かつてラディカルな学生としてCND活動に関わっていたけれど、いまではその理想を語るのが面倒になってきた「元ラディカル」がCNDを意識して書いたのだろうとむささびは想像しているのですが、たぶん間違っていない。

▼言うまでもなく英国は核保有国です。しかるべき税金を使って核弾頭付きのトライデント・ミサイルなどの核兵器を維持している。Guardianによれば、核兵器保有は望ましいことではないけれど、英国だけが「やめた」というわけにはいかないということになる。尤もそれも現政府の「緊縮政策」の中でどのようになっていくのか、分かったものではない。トライデント・ミサイルを装備した潜水艦はスコットランドに駐留しており、スコットランド民族党のスタージョン党首は、スコットランドが独立した暁には、トライデントには出て行ってもらうと明言している。

▼いまから8年も前のことですが、2007年に日本記者クラブで、スティーブン・リーパーというアメリカ人が記者会見をやったことがあります。この人は当時、広島平和文化センターという組織の理事長をやっていた。その彼が核廃絶運動について語ったわけですが、「日本が明快にアメリカに対してノーといえば、すなわち核の使用は絶対いけない、どのような状況でも使ってはいけないということを明言すれば、アメリカはこれを無視できない」という趣旨のことを言っています。ここをクリックすると彼の発言を文字で読むことができます。

|

| むささびジャーナルの関連記事 |

広島・長崎:「我々は悪くない!」というアメリカ人の心理

広島・長崎:遅すぎた"謝罪"

"原爆2個、ご入り用ですか?"(!?)

|

|

| back to top |

4) 英国に同族主義の芽生え?

|

|

7月10日付けの国際版New York Timesのサイトに

という見出しのエッセイが出ています。書いたのはインド生まれ、英国(マンチェスター)育ちのケナン・マリク(Kenan Malik)というジャーナリスト。「英国における新たなトライバリズムは危険だ」というわけですが、トライバリズム(tribalism)を別の日本語に置き換えると「同族意識」となる(と辞書に出ていました)。

いまから10年前の2005年7月7日、ロンドンで大規模なテロ事件があった。アメリカのそれは9.11で知られているけれど、ロンドンのテロ事件は

"7.7 attacks" などという言葉で語られる。地下鉄やバスに仕掛けられた爆弾によって52人が死亡するという大惨事となった。ことしはあれからちょうど10年というのでロンドンのハイドパークやセントポール大寺院などでは追悼の集会が開かれた。ケナン・マリクのエッセイは、7/7テロから10年目の英国社会に芽生えつつある(と筆者が感じている)トライバリズムについて書かれている。

死傷者の数も含めた「被害」の大きさもさることながら、あのテロ事件が英国人に与えた最大のショックは、犯人が英国育ちの人間であったということだった。そのあたりがアメリカの9.11と少し違う。「自家製テロリスト」(homegrown terrorists)という言葉が生まれたけれど、この10年間で英国では「自家製イスラム聖戦論者」(homegrown jihadi)の存在がほとんど当たり前(almost a fixture)のようになってしまった。

イングランドからシリアのISIS支配地域へ移住したマナン一家。 |

ただ「イスラム国」(ISIS)の登場によって英国製のジハーディズムに変化が見え始めている、と筆者は言います。これまでにざっと700人の「英国人」がISISに参加すべくシリアへの旅に出ており、参加者もかつてのような「若者」だけではなく、若い女性、母親から医者の資格をもった人物までいるのだそうです。ロンドン郊外のルートンという町で暮らしていたバングラデッシュ出身のマナン家の場合、祖父母から孫まで12人の家族がISISで暮らすべくシリアへ移住、「ここでは腐敗した政治もないし、人間が作った法律で抑圧されるのでなく、シャリア法によって治められている。極めてハッピーだ」というわけで、英国にいるイスラム教徒に参加を呼びかけたりしている。

英国内のイスラム教徒によるISIS参加などをきっかけに、イスラム・コミュニティ以外からの批判が出ており、世論調査では56%の英国人が「イスラム教は欧米の民主主義にとっての脅威だ」(Islam posed a threat to Western liberal democracy)と考えている。これは10年前に比べると10%の増加となっている。

一方、英国のイスラム教徒たちの間でも自分たちに対する攻撃についての反感も芽生えている。例えば、フランスで出版社がテロリストに襲撃された事件についての世論調査によると、英国のイスラム教徒の4分の1がテロリストたちがあのような行為に走った動機に「理解」(some sympathy)を示しており、10分の1がCharlie Hebdoという雑誌社が襲撃されるのは当然だ(deserved to be attacked)と考えている。さらに7.7テロの翌年(2006年)の調査では、英国内のイスラム教徒の40%が英国におけるシャリア法の導入を歓迎しているという数字もある。

と書いてくると、あたかも英国ではイスラム社会と非イスラム社会が敵対しているように響くかもしれないけれど、「現実はそうでない」(The reality is otherwise)とマリク氏は言い、いろいろな調査結果の数字を挙げている。

- 2009年:イスラム教徒の77%が自分と英国とを強く結びつけて考えている。イスラム教徒以外の英国人は51%。

- 2011年:83%のイスラム教徒が英国人であることを誇りに想っている。普通の英国人の場合は79%。

- イスラム教徒を快く思っていない英国人は19%、好意的に見ている英国人は72%(Pew Research)。

これらの数字を見ていると「要するにどっちなの?」と聞きたくなる。イスラム教徒とそうでない英国人は対立しているようであるしそうでもないという矛盾した印象になってしまう。筆者によると、この矛盾こそがいまの英国社会の性格を浮かび上がらせている。

例えばキャメロン首相を始めとする政治家はイスラム過激派の脅威を語るときに必ず「過激思想から英国的な価値観を守ろう」(defense of British values against extremism)という言葉を口にするけれど、その「英国的な価値観」が何であるのかがいまいちはっきりしない。さらに「対テロ戦争」の名目で国家による監視体制が強められ、言論の自由が束縛され、組織によっては解散命令が出されたりして、いわゆる「英国的価値観」の根底をなしているはずの自由を犠牲にしていることが分かっていないように思える。そうした中で、イスラム教徒が導入を希望するシャリア法をISISによる首切りと重ね合わせてみてしまう傾向も強い。

その一方で、イスラム教徒であれ、そうでない英国人であれ、主流とされる「政治」の世界に対する幻滅があり、自分自身の "identity" を自分たちが所属している文化、宗教、伝統などに求めようとする傾向が強くなる。その結果として起こるのは、自分が "人間として" 何を理想(ideals)としているのかということより、自分がどの文化・宗教・人種グループに所属しているのか(identity)に重きをおいた考えかたが強くなるということである、と筆者は指摘します。

筆者によると、その傾向が強まると社会全体が部族社会のようになり、自分が属しているグループ(部族)の中で支配的な考えかたを通してのみ世の中を見ようとするようになり、それが一方では過激なジハーディズムに、もう一方では極端な反イスラム意識の高まりに繋がる。

- 現在の英国が対立しあう「部族」に分裂しているという意味ではないが、狭い「同族意識」は破滅的な結果に繋がりかねないのである。

Britain is not divided into warring camps, as some would have it. But the consequences of tribalism can be devastating.

と筆者は警告しています。

▼日本は英国ほどには多人種・多民族国家ではないから、この記事が言うような人種を基礎にした同族意識のようなものはないかもしれないけれど、作家の半藤一利さんが、いまの日本について、皆と同じでないと安心できない「隣組社会」になっていると言っている(むささびジャーナル321)。

- (日本は)閉鎖的同調社会になりつつあるのではないでしょうか。似た考えの仲間だけで同調し合い、集団化し、その外側にいる者に圧力をかける。外側にいる者は集団からの圧力を感じ取り、無意識に自分の価値観を変化させ、集団の意見と同調していく。その方が楽に生きられるから。

▼気持ち悪いのですよ、これが。やたらと「絆(きずな)」という言葉を使いたがるし・・・。いやですねぇ、あたいは。

|

| むささびジャーナル関連記事 |

テロとの戦いは軍事力では勝てない

ロンドン・テロとイラクの関連性

シリアへ消えた「三人娘」の評判 |

|

| back to top |

5)「トルコvsイスラム国vsクルド」の混沌

|

|

前号のむささびジャーナルで「世界平和度指数」についての記事を載せました。世界で最も平和でない国とされていたのがシリアだった。むささびとしてもそのシリアについてちゃんと知っておきたいと思っているのですが、実にいろいろな勢力が対立して戦闘を続けており、何がなんだかよく分からない。と思っていたら7月25日にトルコがシリア領内にあるイスラム国(ISIS)の支配地域を空爆、さらに付近のクルド人の地域も爆撃したというニュースが入ってきて、ますます分からなくなってしまった。7月28日付のBBCのサイトに

という記事が出ていました。わけがわからなくなって頭を抱えているのはむささびだけではないということです。BBCの記事によると、トルコはシリア領内のイスラム国(ISIS)の支配地域を爆撃すると同時にアメリカに対して自国内の軍事基地の使用を許可することで、アメリカの対ISISの戦いをやりやすくする、つまり米・トルコ共同作戦ということになった・・・というのは、あくまでも対ISISの話です。トルコが相手にしているのはISISだけではないらしい。

- トルコはまたクルド人の反乱分子にも爆撃を加えた。彼ら(クルド人)がシリアとイラクにおけるISISとの戦いの先頭に立っているというのに、だ。

Turkey has also bombed a Kurdish rebel group that is leading the fight against IS in Syria and Iraq.

とBBCは書いている。

上の地図(クリックすると大きくなる)で見てもお分かりのとおり、トルコという国は国境の南でシリアとイラクに接している。このほどトルコ軍が爆撃したシリア領内のISIS支配地域はシリア北部、トルコとの国境地帯にある。トルコとしては、アメリカ軍と一緒になってISIS掃討作戦に出ているわけです。が、ISISと敵対しているのは、トルコやアメリカだけではない。トルコ、イラン、イラクなどにまたがる山岳地帯に居住するクルド民族もまたISISとの戦いを続けている(クルド人のことについては、日本国際問題研究所のサイトに出ています)。

しかしトルコとクルド民族はISISを敵としている点では同じかもしれないけれど、この二者の間は必ずしも友好的というわけではない。しかもクルド人にも3つのグループがあるというわけで、話がますますややこしくなってくる。BBCのサイトを参考にしながらトルコとクルド人の3グループの間柄を説明すると次のようになる。

| トルコ領内のクルド人グループ |

クルド労働者党(PKK)を名乗り、トルコとは敵対関係にあり、長年にわたって戦闘を続けている。 |

| シリア領内のクルド人グループ |

民主団結党(PYD)を名乗り、トルコ領内のPKKと提携関係にある。トルコはPYDと戦闘はしていないが敵視している。 |

| イラク国内のクルド人グループ |

クルド地方政府(KRG)とイラク・クルド党(KDP)が存在、いずれもトルコとは良好な関係にある。 |

クルド人たちは、トルコ、シリア、イラクの三国の限定された地域で暮らしているわけですが、トルコ領内のクルド労働党(非合法組織)はとりわけ戦闘的で、トルコからの分離独立を求めて武装闘争まで行ってきている。トルコ政府もこれには厳しく対応してきたのですが、最近(7月20日)トルコ南東部にある、クルド人が多く暮らすSurucという町でクルド人が集会を開いていた場所で自爆テロがあって32人のクルド人が死亡するという事件があった。BBCによると、このテロはISISの命令によって起こされたものであったにもかかわらず、クルド人たちはトルコ政府がISISを焚きつけてやらせたものだと主張、トルコ政府の否定にもかかわらずテロ事件の二日後にクルド労働党のメンバーが二人のトルコ人警察官を報復殺害するという事件にまで発展してしまった。この間にもISISがトルコ軍を襲撃して兵士一人を殺害するということも続いて起こっている。

これらの行為に対してトルコ政府は「我々の国益に反するあらゆる敵と戦う用意がある」(ready to fight all the enemies of its national interest)と言明している。「あらゆる敵」(all the enemies)という言葉を使っているけれど、現在のトルコにとっての最大の「敵」はISISとクルド労働党しかいない。オーストリアのグラズ大学・南東ヨーロッパ研究所のケレム・オクテム(Kerem Oktem)教授は、「ISISに対する戦いを続けるふりをしながら、実際にはクルド労働党の撲滅を狙っている」(to pretend that it is waging a war against IS, while at the same time following up on another goal, which is to destroy the PKK)と解説しています。

いずれにせよ「トルコ対イスラム国対クルド」の紛争が、このあたりの情勢をますます混沌としたものにしていることは間違いない。最後に二つの関連記事を紹介しておきます。

まず8月1日付のThe Economistに出ている「エルドアンの危険な賭け」(Erdogan’s dangerous gambit)という記事は、

- ISISのみならず、クルド人にまで爆撃を加えることによって、トルコは中東の混乱をよけい悪化させている。

By bombing the Kurds, as well as Islamic State, Turkey is adding to the chaos in the Middle East

と言っている。

ISISとの戦いを進めるアメリカに自国の軍事基地を使う許可を与えることで協力的な姿勢をとった(ように見える)トルコのエルドアン大統領について、実際には「トルコ国内の反クルド感情をかき立てようとしている(deliberately stirring nationalist, anti-Kurdish sentiment)として、その姿勢がトルコも含めた反ISISの戦いを弱めている側面もあると言っている。そして

- もしトルコ人とクルド人が、銃をお互いに向け合うのではなく、ISISのテロリストに向けるようになったらそれはトルコにとっても中東全体にとっても、世界にとってもいいことに違いない。

If Turkish and Kurdish guns were pointed at IS, rather than at each other, it would be better for Turkey, the Middle East and the world.

と主張している。The Economistが最も気にするのは、国内の世論受けと国際舞台における自らのイメージアップを狙う(と同誌が考える)エルドアン大統領の姿勢です。 |

最後に7月26日付のThe Indedepentのサイトには、中東専門記者のパトリック・コクバーン(Patrick Cockburn)のエッセイが載っており、トルコ国内の基地を使用する代償として、トルコ政府のクルド労働党への攻撃についてはこれを認める(approved)としたアメリカの姿勢をイラク戦争以来の「最悪の過ち」(worst mistake)であるとして批判しています。アメリカ政府はこれを否定しているのですが、クルド人の間では「おそらくアメリカはトルコを自分たちの味方につけることができればクルドなど必要ないと考えたのだろう」という意見が支配的なのだそうです。だとすると、アメリカはトルコ国内の情勢が不安定化することに手を貸したことになり、

- アメリカは2003年のイラク侵攻以来、最大の過ちを犯したことになる。あのときアメリカはサダム・フセインを打倒し、アメリカ寄りの政権に替えることが可能であると信じていたのだ。

America will have committed its biggest mistake in the Middle East since it invaded Iraq in 2003, believing it could overthrow Saddam Hussein and replace him with a pro-American government.

とコクバーン記者は言っている。

▼知らなかったのですが、埼玉県の蕨(わらび)や川口にはクルド人が暮らしており、「ワラビスタン」などと呼ばれているのだそうですね。ウィキペディアによると、1990年代にトルコ政府からの迫害を逃れて来日した人たちが多いのですが、難民認定の申請にもかかわらず難民として認定されていない。「難民」と認定されると日本での居住が法的にも許可される。なぜワラビスタンのクルド人は認定されないのか?日本政府が「親日的」なトルコ政府の側に立っているからです。これらのクルド人を難民と認定すると、トルコ国内に政治的な迫害が存在することを認めることになるということです。

|

| むささびジャーナルの関連記事 |

| シリア:英国人が拒否した軍事介入 |

|

| back to top |

6) どうでも英和辞書

|

| A-Zの総合索引はこちら |

|

height of folly:愚の骨頂

8月5日付の毎日新聞のサイトに、約50年前の1964年、「ヒロシマ・ナガサキ世界平和研究使節団」がアメリカを訪問、トルーマン元米大統領と面談したときの記事が出ており、その中に出てきたのが「愚の骨頂」という言葉で、同行した通訳がこれを "height of folly" と訳していました。トルーマンは日本への原爆投下を命令した大統領ですよね。毎日新聞によると、使節団の松本卓夫団長(当時76才・元広島女学院院長)がトルーマン氏に対して

- あなた方のような大きな国に挑むなんて愚の骨頂だったと感じます。

- We feel it was a height of folly on our part to have ever challenged such a great country like yours.

と言ったのに対してトルーマン氏は "I don't think it was the height of folly"(愚の骨頂だったとは思わない)として戦争になってしまったのは「どうしようもない状況」(a

situation which you couldn't help)だったのだと答えています。会話の日本語と英語が文字で掲載されています。

むささびは「愚の骨頂=height of folly」なんて下手くそな直訳だと思いましたが、その考えこそ「愚の骨頂」であることが分かりました。英国下院の議事録(Hansard)によると、1992年4月2日、英国の核武装に関する質疑の中でこの言葉が使われておりました。

- Would not it be the height of folly to give away our own independent nuclear deterrent while any potential

aggressor has the ability to strike at us?

侵略者が我が国を攻撃する可能性が残っているというのに自分たちの核抑止力を放棄してしまうのは愚の骨頂なのではありませんか?

というわけです。

ただ "height"(頂上)という英語と「骨頂」という日本語は同じような意味のようにとれません?「極めて愚か」と言うのに偶然同じような表現を使ったということ?それとも英語が先にあり、それを日本語に訳したのがこれだったってこと?というわけで、Yahoo!知恵袋を調べたら、日本語では本来は「愚の骨張」と書いて、「愚かな意地を張る」「バカが意地を張る」という意味であったのが、

- しだいに「愚かさの頂上」だと勘違いされ、「愚の骨頂」というあて字表記が現れました。そこからさらに勘違いが進み、「骨頂」に「頂上」=「最上」「この上ないこと」の意味ができました。

ということであります。つまりあの当時の日本がアメリカと戦争をしたことは「バカが意地を張る」ような行為であった、と・・・? |

| back to top |

7) むささびの鳴き声

|

▼日経のFT買収について、あちらのメディアが言及していたのが「ジャーナリズム文化の違い」です。日本のメディアは総じて権力や大企業に「敬意を払う」(respectful)けれど、英国のメディアははるかに辛辣かつ対決姿勢が強いというわけ。「敬意を払う」というのは日本のメディアが権力と癒着しているということですが、その具体例としてThe

Economistが挙げているのが「仲良しプレス・クラブ」ですね。このことについてはいまから10年前の2005年に米コロンビア大学のジェラルド・カーティス教授が日本記者クラブで「非公式調整時代の終わり」という講演を行っており、その中でこの「記者クラブ」という制度を通して、ジャーナリストと取材対象がくっつきすぎていることを批判しています。

▼教授の批判に対して、会場にいたある新聞社の記者が「いい記事を書くためには政治家と密着することも必要だ。必ずしも"癒着"とはいえないのではないか」と反論したところ、教授は「政治家に近づくことは悪いことではないが近づきすぎはよくない」と言っていました(カーティス教授のメディア批判)。そのやりとりを聞いていてむささびは、ここでも日本の「知」と呼ばれる人びとに対する幻滅を感じてしまった。政治家への「近づきすぎ」が良くないと言われているのに、近づくこと自体が悪いと言われているような、極端な議論をすることで、自分たちのやっていることを正当化する手法です。

▼The Economistやカーティス教授に言われるまでもなく、記者クラブなどという習慣はとっくの昔に廃止されていなければならないはずなのにいまだにたくさんある。かつて田中康夫さんが長野県知事になったときにこれを廃止したのですが、その後はどうなっているのか?以前は記者クラブが外国人記者を締め出しているという批判があったのですが、最近の説明を読むと「海外記者も会員になっている」というケースが増えているように見える。そもそも記者クラブという習慣そのものを廃止しなければならないのだから、外国人を入れる入れないは関係ない。

▼日経はFTを買収することで、日本以外の読者との接点を追求することになったのであり、そのこと自体はいいことだ(とむささびは思っている)けれど、日経以外の新聞社はどうするつもりなのか?『新聞社:破綻したビジネスモデル』(河内孝著)という本を読んだことがあるけれど、それによると「日本では消費者が必要とする以上の新聞が作られ、売られている」のだそうで、これまでの新聞のあり方では日本の新聞に未来はないと言っている。それが本当であるかどうかはともかく、記者クラブという習慣がいまだに続いているという例から見ても、日本のメディア(特に新聞)の世界は余りにも変化がなさすぎる。日本の新聞はいつまで日本人の読者だけを相手にするつもりなのか?

▼2番目の記事ですが、BBCラジオの海外放送(BBC World Service)は昔は外務省の予算でやっていたのですよね。それがいつの間にかBBCの負担でやるようになっている。だから海外放送で使った素材を国内放送でも使ったりしている。ラジオだから全部理解できるわけではないけれど、むささびが気に入っているRadio Four(国内向け)の放送の中身は素晴らしい。ニュースあり、娯楽あり、ディスカッションありという具合に信じられないほどバラエティに富んでいます。毎朝6時ごろ(英国時間)から放送されるTodayという番組は、「誰でも聴いている」という感じの看板番組です。

▼3つ目の記事で紹介した核廃絶についての(いまいちよく分からない)Guardianの社説には、読者から約400件のコメントが寄せられているのですが、結構多いのが、原爆投下のおかげで戦争が終わり、多くの人命が救われたという昔ながらのコメントです。中には「日本は原爆の被害を受けたかもしれないが、自分たちだって真珠湾攻撃やアジアの植民地支配や従軍慰安婦のようなひどいことをやったのだから・・・」という自業自得説を叫ぶ人もいます。ただこのような人たちが名指しにするのは「日本人」(Japanese)であって「広島の人」(Hiroshima

people)や「長崎市民」(Nagasaki citizens)ではない。

▼もう一つ、安倍さんは広島の式典における挨拶の中で、日本は「唯一の戦争被爆国」として「核兵器のない世界」を実現する使命がある・・・と言っている。むささびジャーナルで『放射能とナショナリズム』という本を紹介したことがあります。その中で著者の小菅信子さん(山梨学院大学教授)が、太平洋戦争後、「唯一の被爆国」という言葉が日本の「ナショナル・アイデンティティ」になったと指摘している部分がある。

- あたかも戦前・戦中の「天皇」の神聖性や不可侵性のごとく、原爆の犠牲あるいは核の敗北神話は不可触であり不可知なものでさえあった。

▼昔流行ったテレビコマーシャルに "Kanebo for beautiful human life" というのがありましたよね。むささびの解釈によると、小菅教授のいわゆる「ナショナル・アイデンティティ」はこのCMにある

"for beautiful human life" にあたる。カネボウと言えば"for beautiful human

life"、日本と言えば「唯一の被爆国」というわけです。別の言い方をすると、「唯一の被爆国」と言えば「神聖にして侵さざるべき」存在となった・・・と日本人は自分でそのように思い、他人もまたそのように思っているであろうと考えるようになってしまった。

▼だから安倍さんは広島の式典で「日本にこそ核抜きの世界を作る使命がある」と言ったわけですが、彼はまた「現実的で実践的な取組を着実に積み重ねていく」という言葉を付け加えることも忘れなかった。Guardianの社説と同じですよね。この部分は英文では次のようになっている。

- Japan has an important mission of realizing a world free of nuclear weapons

by steadily carrying out a succession of realistic and practical measures.

▼「使命」(mission)という言葉は、元々理想の実現に向けて邁進するというような意味であって、「現実的で実践的」(realistic and

practical)という言葉にはそぐわない。分かる、安倍さん?

▼これ以上続けると終わらなくなるので、止めておきます。 |

|

| back to top |

| ←前の号 次の号→ |

|

| むささびへの伝言 |

![]()