| 上の写真、「双子のおじいちゃんと孫」だそうです。おそらく向かって左が本当のおじいちゃんなのだろうと思うのですが、二人を見比べるような孫の表情が可笑しいと思いません?おじいちゃんが二人いる・・・どうなってんだ!? |

目次

1)「英国は特別、だからEU残留」!?

2)サヨナラ、Independent

3)イスラム教徒がロンドン市長に?

4)アフリカ:農民無視の農業改革?

5)シリア:「打倒アサド」は道徳だ

6)シリア:「自信過剰」の行く末

7)どうでも英和辞書

8)むささびの鳴き声

|

1)「英国は特別、だからEU残留」!?

|

|

英国がこれからもEUに加盟し続けるかどうかの国民投票が今年の6月23日(木曜日)に行われると発表されました。もともと2017年末までには実施するとされていたものが前倒しになったということです

英国がEUを離脱するのかどうかについてEUの首脳(キャメロン首相も含む)が集まって会議を開いた結果、EUとしては英国の離脱を回避するためにキャメロン首相が求めていたEUの改革案に合意しました。キャメロンがEUに対して求めていた「改革」にはいろいろあるけれど、最も重要な部分はEU設立の趣旨として決められていた「政治統合を目指す」を英国に対しては適用しないということにある。そのあたりに英国以外のEU加盟国が同意したということです。

キャメロン首相は現地時間の2月19日の深夜に記者会見を行って「EU内で英国の特別な地位を勝ち取った」という趣旨の声明を発表しました。キャメロンとしては「これでEU残留に向けて英国民を説得できる」と言ったつもりであるわけです。会見におけるキャメロンの声明文は首相官邸のサイトに出ていますが、キャメロンがEU残留に向けて英国民を説得できると考えている(とむささびが思う)ポイントを列挙してみます。 |

1)英国はますます接近する統合ヨーロッパからは永久に離れた立場に立つ。すなわち国家を超えた国家としてのヨーロッパの一部になることは絶対にないということだ。

Britain will be permanently out of ever closer union ? never part of a European superstate. |

2)EU圏内からの英国への移民が英国の福祉制度にアクセスするについては、これまで以上に厳しい制約が設けられることになる。すなわち「ただ乗り」の時代は終わったということだ。

There will be tough new restrictions on access to our welfare system for EU migrants ? no more something for nothing. |

3)英国がユーロに参加することは絶対にない。我々は英国の経済を守るために必要な手段を確保したのであり、ユーロに参加することなしに、自由貿易に基づく単一市場を運営していくルールについては完全なる発言権を確保した。

Britain will never join the Euro. And we have secured vital protections for our economy and full say over the rules of the free trade single market while remaining outside of the Euro. |

4)これで英国がEUに留まることを薦めるには十分であると信じている。両方の世界のいい点を確保することができるのだから。

I believe it is enough for me to recommend that the United Kingdom remain in the European Union ? having the best of both worlds. |

5)我々は自分たちの役に立つヨーロッパの部分に参加し、我々に影響を与えるような決定に影響を与え続けることになるだろう。我々こそは世界最大の市場の運転席に座り、なおかつ人びとの安全を保つために行動を起こす能力を備えているのだ。

We will be in the parts of Europe that work for us, influencing the decisions that affect us in the driving seat of the world’s biggest market and with the ability to take action to keep people safe. |

6)そして我々は自分たちにとってはためにならないヨーロッパの一部にはならないだろう。すなわち国境線の開放には参加しない、(財政難に陥った国の)支援にも参加しない、ユーロには参加しない・・・英国が参加を望まない如何なる計画にも参加しないということだ。

And we will be out of the parts of Europe that don’t work for us. Out of the open borders. Out of the bailouts. Out of the Euro. And out of all those schemes in which Britain wants no part. |

|

というわけです。で、これから本格的な運動が始まるわけですが、BBCのサイトによるとキャメロン政権の閣僚28人のうち6人が「離脱賛成」の意見を表明している。「残留賛成」はキャメロン首相、オズボーン財務相、メイ内務相など主要閣僚が含まれています。

▼日本のメディアでも報道されているけれど、この問題を巡っては世論が真っ二つという感じです。この号のむささびでこの問題に触れるのはこれだけ。いずれちゃんと語りたいですよね。英国人の多くがなぜEUを離れたがるのか?移民の問題とか福祉制度の問題などもあるけれど、むささびが特に関心があるのは保守派とされる人びとの離脱賛成論の本質的な部分です。

▼むささびの友人がこの問題についてFacebook上で友人たちの意見を求めたところ、次のような反応がありました。

- We're all neighbours in the world. We're better working together in Britain,

in Europe, in the World.(みんなお隣さんみたいなものなのだから英国でも、ヨーロッパでも世界でも、一緒に働いた方がいいと思う)

▼要するにキャメロンのスタンスに賛成ということなのだろうと思うけれど、これが英国人の本音なのではないかというのがむささびの見るところであります。英国のメディアを読んでいると、何やら離脱賛成が目立つけれど、それと英国人の意見は別ものだと考えた方がいい。世論調査などではジャーナリストという職業が政治家と並んで最も信用されていない部類に入っているような国なのですから・・・。 |

| むささびジャーナル関連記事 |

| 先人たちが語った「欧州と英国」 |

|

| back to top |

2)サヨナラ、Independent

|

|

いわゆる「高級紙」の一つだったThe Independentが紙媒体の新聞としては廃刊されることが決まりましたね。日刊紙のThe Independentは3月26日、日曜紙のThe

Independent on Sundayは3月20日をもって最終号となるのだそうです。The Independentの姉妹紙である "i"

はThe ScotsmanやYorkshire Postなど地方紙(約250紙)の発行で知られるJohnston Pressに身売りされることになっている。The

Independentはインターネット版の新聞として発行されるとのことです。The Independentの創刊は1986年10月6日だから、できてからまだ30年も経っておらず全国紙の中では最も若い新聞だった。

英国の主な日刊全国紙

The Times (1785年)

Guardian (1821年)

Daily Telegraph (1855年)

Financial Times (1888年)

Daily Mail (1896年)

Daily Express (1900年)

Daily Mirror (1903年)

The Sun (1964年)

The Independent (1986年) |

いまからちょうど30年前(1986年)の10月6日、

The Independent紙第一号の刷り上がりを手に

嬉しそうな編集者たち。本当に嬉しそうですよね! |

紙媒体としてのThe Independentの終わりについて、ロンドンのキングストン大学でジャーナリズムを教えるブライアン・キャスカート(Brian

Cathcart)教授は、いずれは最も有名とされる新聞にも起こること(it will happen to the most venerable

titles)であり、現在は売れているように見えるthe SunやDaily Mailも例外ではないと言っている(2月11日付Guardian)。

教授によると、今の若い読者にしてみれば「紙」の新聞はクルマ時代の馬車みたいなもので全くの時代遅れなメディアなのだそうです。ニュースを知るためにはオンラインだろうが紙だろうが何の違いもない。間もなくそのような感覚を持った人びとが世の中を動かす世代になるのだ、というわけです。

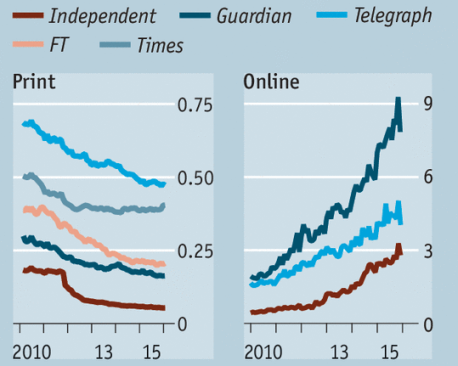

| 新聞読者数の推移 |

|

| いわゆる「高級紙」5紙の読者数の推移(2010年~2015年)を示すグラフです。左は紙媒体としての発行部数、右はオンライン版へのユニーク・ページビューの数(おおざっぱに言うと、それぞれの新聞サイトにアクセスした人の数)。左側がはっきり右肩下がり、右側は極端に右肩上がりであるのが象徴的です。紙媒体としての読者数の推移を見ると、どちらかというと高年齢層の読者が多いとされるTelegraphの場合、2010年時点の発行部数は約69万であったのが、2015年には49万にまで落ち込んでいる。若い人に人気があると言われるGuardianは30万から19万に、Independentは19万から6万へと急落している。一方、オンライン版の場合、Guardianは、毎日900万人が見ていることになり、The

Independentも300万人と健闘している。紙媒体と異なり、英語の新聞サイトは英国人だけが読者ではない。特にアメリカにおける英国系の新聞サイトの人気は高いのだそうです。ここには出ていないけれど、Daily

Mailのサイトへのアクセス数は桁違いの1400万を記録したこともある。 |

オンライン時代のいま、メディアの主流といえばFacebookやTwitterであるわけで、それらが形成する公共空間における意見はますます多様なものになっている。これらのオンライン・メディアを通じて流されるメッセージについて「騒がしいだけ」とか「ヒステリック」として批判する向きがあるけれど、教授に言わせるとこれまでの新聞や放送メディアの世界にも騒がしさやヒステリアは存在していた。現代のオンライン・メディアがかつてのメディアと違うのは圧倒的な多様性である、と。

- しかし紙の新聞が消えるということは、世の中で不要になったメディア(媒体)の一つが死ぬというだけのことである。媒体が伝えようとするメッセージそのものが消えようとしているわけではない。大切なのは、ジャーナリストたちが何を見つけて記事にするのかということであり、何を読者や視聴者に伝えるだけの能力を有しているのかということなのだ。紙媒体が消えることについて嘆くのはエネルギーの浪費というものなのだ。

But this is the death of a redundant medium and not of a message. It is what journalists find out and write, and are able to tell their audiences and readers, that really matters - and we should not waste our energy lamenting dead-tree technology.

キャスカート教授自身が創刊時のThe Independentの記者であったそうなのですが、優れたジャーナリズムの条件として、世の中における力の独占者や企業によるさまざまな締め付けに抵抗することを挙げており、1986年の創刊時のthe

Independentがそうだったと振り返っています。

|

▼The Independentは創刊当初は大判だったのですが2004年にタブロイド判になった。それから打ち出したのが第一面全体がポスターのようなデザインの新聞だった。その例の一つが2011年3月13日付の日曜版で、二日前に日本で起こった東日本大震災の様子を伝える特集記事の表紙が "Don't give up, Japan" "Don't give up, Tohoku"というものだった。毎号が「ポスター」というわけではないけれど、同じタブロイドでもThe Sunのような大衆紙の一面とはまるで異なるしゃれたデザインが受けていた。

▼紙媒体からオンライン専門になる場合、新聞社としての収入がどのようになるのか?報道ではThe Independentの場合、ある程度の記者のリストラは避けられないけれど、むささびが頻繁に記事を紹介するロバート・フィスクとパトリック・コックバーンは残りそうであります。ほっ!

▼The Independentと言えば思い出すのはイラク戦争に関する報道をめぐるブレア首相との対立ですね。ブレアさんが名指しでThe Independentの「偏向報道」を批判したのですが、「事実」ではなくて記者の主観に基づいた報道しすぎるということで怒っていた。「あの新聞はnewspaperではなくviewspaperだ」というわけです。それに対してThe

Independentの編集長が反論記事を掲載したのですが、その見出しが

- Would you be saying this, Mr Blair, if we supported your war in Iraq?

- ブレアさん、アンタは我々がイラク政策を支持したとしても同じことを言ったんですか?

というものだった。

▼ブレアさんが批判するのはThe Independentがイラク戦争に反対の意見を述べたからであって、賛成のviewspaperなら批判などしなかったのではありませんか?と言っているわけです。詳しくは「newspaperかviewspaperか?」というむささびジャーナルの記事をお読みください。 |

|

| back to top |

3)イスラム教徒がロンドン市長に?

|

|

|

前号のむささびジャーナルでも触れたとおり、今年の英国における主なる政治イベントの一つとして5月5日に行われるロンドン市長選挙があります。現在の市長は保守党のボリス・ジョンソン(2008年~)ですが、次なる選挙は保守党のザク・ゴールドスミス(Zac Goldsmith)と労働党のサディク・カーン(Sadiq Khan)による一騎打ちとなっている。二人の生い立ちを見ると対照的です。

ゴールドスミスは41才。ロンドンのリッチモンド地区選出の下院議員の身でありながら保守党の市長候補に選ばれた。父親のサー・ジェイムズ・ゴールドスミス(Sir James Goldsmith)は金融業界で成功した億万長者なのですが、父子ともに名門イートン校に通いながら退学させられるという経験を経ている。父親がなぜ退学したのか分からないけれど、息子のザクは麻薬所持の疑いで放校の身となった。保守党の下院議員として主に環境問題に取り組んできており、問題のヒースロー空港の拡張には反対の立場をとっている。

一方のサディク・カーン(45才)は、名前からしても想像できるけれどパキスタン系の家庭に育ち、父親はロンドンのバスの運転手だった。The Economistなどによると、カーン氏の強みは、彼自身の生い立ちがロンドンという町を象徴するようなものであること。24才になるまでごく質素な市営住宅で暮らした。その後弁護士となり、ゴードンン・ブラウン時代の労働党政権では閣僚まで務めたことがある。

- ロンドンは自分と自分のファミリーにとって潜在的な可能性を満たすだけのチャンスを与えてくれた町だ。

London gave me and my family the chance to fulfil our potential.

というのがカーンの口癖だそうです。

宗教的にはイスラムなのですが、同性結婚を支持するなど「リベラル・イスラム」の発想の持ち主であり、現在のジョンソン市長や保守党候補のゴールド・スミスと違って「親ヨーロッパ」の考え方をしている。これもThe

Economistの表現なのですが、カーン氏はロンドンという町が抱えている様々な矛盾のようなものを体現している人物でもある。すなわち

- 国際的であると同時に村的(internationalist and parochial)

- 大威張りかと思うとビクビクもしている(swaggering and insecure)

- オリジナリティもあるけど常識的でもある(original and cliched)

- 社会主義的であり資本主義的でもある(socialist and capitalist)

というわけであります。The Economistは明らかにカーン氏を支持しているという書き方ですが、世論調査でもカーン支持(31%)がゴールドスミス支持(24%)を上回っているけれど、「その他の候補者」への支持が13%あるし、「分からない・決めていない」が32%もある。ただ候補者をカーンとゴールドスミスの二人だけに絞った場合の支持率となると55:45でカーン氏がかなり有利という数字が出ています。

▼両候補ともロンドンの住宅事情の改善を最大の課題としています。BBCのサイトには住宅探しをする人のための情報コーナー(Where can I afford to live?)があって、それを見ると確かにロンドンと地方との家賃の差がかなりのものであることが分かります。希望条件として「借家・2寝室で家賃が中くらいのところ、払えそうな家賃(月額)が1000ポンド」と入れると、英国全体の85%の地域で希望の物件が見つかるという答えが出る。やれ嬉しやと思ってロンドンのところを見ると、どちらかというと低所得者が暮らすBarking

& Dagenhamという地区でも1000ポンドでは無理で、平均家賃が1200ポンドと出た。このエリアは2012年のロンドン五輪が開かれた、いわば再開発地区なのでありますが、ウィキペディアによると、ロンドンでも「最も暮らしたくない場所」(the

most unhappy place to live)という評判だそうです。

▼英国全体の85%の町で暮らせるのにロンドンでは難しいということは、ロンドンの家賃がいかに他とかけ離れてしまっているかということですよね。BBCの同じシステムを使ってバーミンガムを見ると625ポンドで見つかると出ました。ちなみにロンドンでも超金持ちが住むと言われるKensington & Chelseaエリアでは約3000ポンド払えば「中くらいの家」が借りられると出ました。むささびは英国における「ポンド」については1ポンド=100円という感覚で考えることにしています。

|

|

| back to top |

4)アフリカ:農民無視の農業改革?

|

|

2月9日付の英国の農業専門サイト "Farming Online" に "Green Revolution in sub-Saharan Africa" という見出しの記事が出ています。「サブサハラ(サハラ砂漠以南のアフリカ)における緑の革命」ということですよね。環境問題についての記事かなと思ってイントロを読んだら農業に関する記事でした。

- アフリカにおいて貧困一掃のために採用されている農業政策は、事態をさらに悪化させている可能性がある・・・と新しい調査・研究が訴えている。

Agricultural policies aimed at alleviating poverty in Africa could be making things worse, according to new research findings.

この記事は、現在アフリカ諸国で進行中の "Green Revolution"(緑の革命)と呼ばれる農業改革の現状について、英国のイースト・アングリア大学(University of East Anglia:UEA)の研究者たちが行った調査結果について書いています。この記事によると、Green Revolutionというのは1960年~70年代にアジアの農業振興のために化学肥料の大量投入や高い収穫能力をもつ品種を導入したことを言うのですね。おかげでアジアではインドやフィリピンなどの農業の生産性が飛躍的に高くなり、そこで暮らす人びとの生活水準の向上に大いに役立ったとされている。

アジアにおける「革命」の成功を飢餓や貧困に苦しむアフリカでも起こそうと、ビル・ゲイツ財団のようなチャリティ組織や国際通貨基金(IMF)のような機関、さらにはモンサントのような食糧関係の企業などが乗り出している。しかしUEAの研究者たちが調査したところによると、アフリカにおける「緑の革命」は一握りの金持ち農家をさらに潤すことにはなっても、僻地における小規模農家には必ずしも恩恵をもたらしていないのだそうです。

UEAの研究者たちが調査対象にしたのはルワンダの農業です。ルワンダにおいて「緑の革命」をベースに進められている農業政策の中心は(当たり前ですが)「土地」と「農作物」です。まず土地についていうと、ルワンダでは農地はすべて政府が所有して農民に貸し出すという制度になっている。借りるにあたっては政府が指定するさまざまな条件を守らないと土地の貸借契約が打ち切られる。「条件」というのは農業のやり方(肥料や生産する農産物の種類など)に関するものなのですが、政府の指示通りにやらないと農地が使えなくなるということです。

またルワンダで推進されている「緑の革命」には「作物集中計画」(Crop Intensification Programme)というものがある。政府の主導によって国内それぞれの地域で生産する農産物を決め、農家はそのための最新技術を取り入れるように奨励される。そしてそれぞれが決められた種や肥料を使うことによって予定通りの生産を可能にするというわけです。要するに何から何まで中央の政府が決めて、農民はそれに従って仕事をするという中央集権農業です。「緑の革命」の推進役でもあるIMFによると、これらの政策のおかげで、肥料の使用が1ヘクタールあたり8kgから23kgへと増えるなど、農業生産は急速に向上したとされている。

ただ政府主導のこれらの政策は僻地の小規模農家には全く評判が悪い。一つには自分たちの意見は全く無視されているということがあるけれど、これらの政策のおかげで農業にお金がかかるようになってしまった。それが農作物の価格にも反映され、小売り価格が農民自身の手に入らないくらい高くなって生活費が高騰し、農家は政府からの支援金に頼るようになってしまった。

ルワンダの小規模農家に特に評判が悪いのが「作物集中計画」のようです。要するにA村ではホウレンソウだけ、B町ではキャベツだけという風に作るものを特化することで、全体としての生産性を高めようというやり方なのですが、ルワンダの場合、特に僻地の山岳地帯においては昔から1か所で60種類もの農作物を作る "polyculture"(多品種栽培)というやり方をして生計を立てており、一つしか作らない "monoculture" のやり方は馴染まない。

UEAによる調査団のリーダーを務めたニール・ドーソン(Neil Dawson)博士は、ルワンダのみならずアフリカで進められている「緑の革命」とは「農業の工業化」(industrialised agriculture)であり、小規模農業や生物的多様性を尊重する農業(いわゆる環境に優しい農業)は潰れざるを得ないものだと批判しています。

そして結局のところ、欧米が音頭をとる「緑の革命」によって潤うのは、「革命」が進める「近代化」についていける一部の金持ち農家だけである、と。貧しい農家は「革命」が薦める新しい種子や肥料を借金をしてまで導入することに戸惑いがあり、「新しい農業」のおかげで収穫ゼロという事態が起こるのではないかということに対する恐怖心もある。「革命」がうまくいかない農地は政府に没収され、別のところで農業をするために強制移住しなければならないという事態もある。というわけで・・・

- 結局、農業における革新を通じてアフリカの貧困と飢えを減らそうと思えば、貧困農家と一緒に仕事することが必要であり、彼らに対抗しても何も生まれない。

Ultimately, to reduce poverty and hunger through farming innovation in Africa requires working with the poor farmers, not against them.

というのが、UEAによる調査チームの結論であります。UEAの研究者たちによる報告書はタイトルが "Implications of Imposed Innovation for the Wellbeing of Rural Smallholders" (押し付けられた改革が小規模農家の生活にもたらすもの)となっている。研究者たちは、欧米主導の緑の革命が農業生産の向上をもたらしたことを全面的に否定しているわけではなく、「革命」を推進するにあたって僻地の農家の言い分のようなものが全く聞かれなかったことを批判している。

▼これは「緑の革命」を疑問視する人びとの意見です。もちろん「革命」を推進するグループからはそれなりの反論があるのだろうと思うけれど、「農業の大規模化」とか「近代化」という言葉は日本の農業を批判する際によく使われる言葉ですよね。この記事を読んでいると、ルワンダも日本も農業は同じような問題を抱えているのかもしれないと思えてくる。

▼さらにビル・ゲイツのような「金持ち博愛主義者たち」がダボス会議に集まって「アフリカの飢餓は克服できる」という話をするのを見ていると、彼らの頭にはルワンダの山岳地帯で昔ながらの農業にこだわっている人びとのことは全く浮かんでいないのかもしれないと思えてくる。あるいは単なる「時代遅れ」人間としか考えていないということ。

|

|

back to top

|

5)シリア:「打倒アサド」は道徳だ

|

|

混沌とするシリア情勢、このむささびが出るころに何がどうなっているのか分からないけれど、むささびの目についた記事を二つ紹介します。具体的なシリア情勢の分析というアングルから書かれたというよりも、「シリア」を語ることによって筆者がそれぞれ「自分自身」を語っているように思える。まずはアメリカのブルッキングス研究所(Brookings

Institute)というthink-tankのサイト(2月12日)に掲載されているもので、見出しは次のようになっています。

記事を書いたのはマイケル・イグナシエフ(Michael Ignatieff)とレオン・ウィーゼルター(Leon Wieseltier)という人で、2月初めからロシア軍がシリアのアレッポという町を空爆、英国の人権監視団の報告によると、9日間で506人が死亡したとされていることについて書いている。この記事はワシントン・ポストにも掲載されたと言っているのですが、この記事のイントロの部分に書かれている次の文章が二人の筆者の主張のすべてを伝えています。ちょっと長いけれど紹介します。

- 今こそアメリカおよび西側のシリアに関する政策が道義的に破綻していることを明言するべきであろう。(現在のシリアで進行していることは)我々の時代において最も忌まわしい事態であることは明明白白である。それを食い止めるためにありとあらゆることをしなければ、未来永劫にわたって我々の良心に汚点が残ることになるだろう。

It is time to proclaim the moral bankruptcy of American and Western policy in Syria. If we do not do everything we can to put a stop to the suffering that is the defining and most damaging abomination of our time, it will be a stain on our conscience forever.

この二人の筆者が訴えているのは、2011年の内戦ぼっ発以来、シリアのアサド現政権とロシアが一体となって市民を痛めつけているということ。アメリカおよび西側の国々は、口先だけで「アサドは追放しなければならない」と言い、反政府勢力に対して「申し訳程度の」(half-hearted)武器供与を行っただけだということです。その間、アサドが反政府勢力に対して化学兵器を使用するという無法ぶりを発揮、700万のシリア人が家を追われ、500万人(うち200万人が子供)が難民として海外に出ざるを得ない状況になっている。なのに欧米は、この人権蹂躙に対して何もしていない・・・と。

- 常識的な考え方からすると、シリアでは(欧米は)何もできないということになるだろうが、その常識そのものが誤っているのだ。

The conventional wisdom is that nothing can be done in Syria, but the conventional wisdom is wrong.

というわけで "Enough is enough" (もうたくさんだ!)、軍事的にも本腰を入れてシリアの反政府勢力を支援しろと言っている。

|

▼むささびがこの記事を紹介しようと思ったのは、シリアをめぐる欧米メディアの論調の中でも(むささびの意見によると)最悪と思われる例をお見せしたかったからです。この記事の筆者にとってはアサド、ロシアが絶対悪であり、これらと戦わないのは道徳的な過ちを犯していることになるということです。シリアの内戦を道徳的善悪で割り切ろうという発想が(むささびには)許せないと思うからです。しかもこんな記事がワシントン・ポストという新聞に掲載されるとは・・・アメリカのメディアはどうなっているのか?

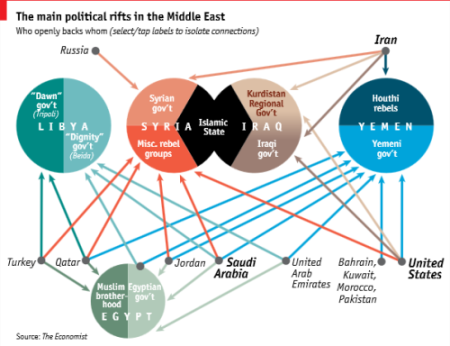

▼「主張が偏っている」ということで文句を言うつもりはない。主張というのはもともと偏りがあるものなのだから。しかし「アサド+ロシア+イラン」という「悪者たち」を軍事的に打倒したあとに何が来るというのか?そのあたりのことについては全く語っていない。以前のむささびで使った上の図にも見るとおり、本来なら国内の民主化運動であったものが「内戦」にまで拡大してしまったについては、この筆者らのいう「悪者たち」だけの責任とはとても思えない。

|

|

| back to top |

6)シリア:「自信過剰」の行く末

|

|

シリアの内戦に絡んでもう一つ紹介したいのは、オックスフォード大学の政治・国際関係部のドミニク・ジョンソン(Dominic Johnson)教授が書いた

というタイトルのエッセイです。これはこの学部が運営しているOXPOLというサイトに出ていたものですが、書かれたのは昨年(2015年)11月24日。あのパリにおけるテロ事件の約2週間後、オランド大統領がISISに対して「宣戦布告」を行ったあとのことです。

ジョンソン教授のエッセイは、シリア内戦とISISの台頭を契機に書かれていますが、どちらかというと「戦争」という人間の営みそのものについて思考をめぐらせている。そしてまず最初に挙げているのが、戦争というものは先行きが「予測不可能」(unpredictable)なものであるということです。これは特にシリア内戦のように、多くの外国勢力が関わっており、政府そのものの存在性が疑われ、国家でさえない勢力(反政府)が武器を与えられたりしている場合にあてはまる。双方ともISISが敵というけれど、彼らはアサドや反アサド勢力が勝てる相手なのか?アサドの背後にはロシアがいるし、反アサドの背後にはトルコを始めとする欧米の大国が控えている。だから負けるはずがないというかもしれないが、それでも過去においては、小国が大国を打ち負かした戦争の例はいくらでもある。比較的最近のものだけを挙げても、アメリカに勝ったベトナム、ソ連に勝ったアフガニスタンがある。ぐっと歴史を遡っても、あの大英帝国に勝った植民地アメリカという例もある。

自分を過大評価、敵を過小評価

ジョンソン教授は、確かに戦争では何が起こるか分からないけれど、どの戦争にも共通点はあると言っている。それは戦う国の指導者や国民の間にある「自信過剰」(overconfidence)という精神状況です。さらに言えるのは敵の力を過小評価(underestimate)する傾向です。いずれにしても物事の現実を直視しない精神状況に陥るということです。このような状況のことを学術用語で

"implemental mindset"(幻想的心理状態)といい、現実主義のことは "deliberative

mindset" というのだそうですね。つまりオランドやキャメロンが「ISIS打倒の戦争だ!」と叫ぶとき彼らの心は"implemental

mindset" にあるということです。

もちろんキャメロンもオランドも(ブッシュやブレア同様に)自分たちが愚かな楽観主義者だなどとは思っておらず、"implemental mindset"などとは全く無関係だと思っている。しかしジョンソン教授によると、第一次世界大戦からごく最近の戦争にいたるまで、指導者や国民の「自信過剰」が現実的な外交政策を完全に狂わせてしまった例は枚挙にいとまがない。2011年、フランスのジュペ外相はNATOがリビアのカダフィ政権を打倒した戦争について、欧米がカダフィ勢力による抵抗を過小に見積もっていたことで戦争が思った以上に長引いたことを認めている。さらに2014年にはアメリカの国家情報局長(Director of National Intelligence)がISISとの戦いに関連してイラク軍の能力を過大評価していたと認めた。

「積極的幻想」って?

ジョンソン教授によると、心理学や神経科学の世界には "positive illusion"(積極的な幻想)という専門用語がある。物事を自分の好きなようにしか見ようとしない姿勢で、自信過剰とか楽観主義などもそれにあたり、人間にはつきものなのだそうです。ただ楽観主義は人生におけるさまざまな障害を乗り越えるときの原動力になることもあり、個人レベルの人生おいては大いに人間の助けになる。が、国際紛争や戦争・紛争に関連する判断の世界においては「自信過剰」として悲劇の源にもなる。

教授は、欧米は明らかにISISの力を過小評価していたと考えている。オバマ大統領は、いかに多くの国々が反ISISの戦いに参加しているかを強調するけれど、別の見方をすると大国が結束してもISISが敗れることがなかったということであり、思想的にも軍事的にも相当に強固な組織だということでもある。なのに欧米はISISに対して「空爆」だけで戦おうとしている。

約束するのは「血と汗と・・・」

ジョンソン教授はこのエッセイを、欧米によるシリア内戦やISISとの戦いに軍事介入することに反対意見を述べるために書いているのではなく、これらの戦いが欧米人が思っている以上に長く続くであろうとの予測を伝えるために書いている、と言っている。つまり「勝利は近い」とか「コストもそれほどにはかからない」などという政府のメッセージはとても信用できるものではない、と。教授によると、軍事介入は極めてコストが高く、時間がかかり、いかなる意味においても「明らかな勝利」(clear-cut victory)の可能性が低いというのが現実であるということです。そして戦争が終わってもお互いに殺し合うことによって、将来の「復讐者」(avengers)を育てるための種をまいたことに違いはないというのが現実である。

- 国民の支持を得るために、政府は周到なる戦略と勝利の筋書きを国民に売り込むことによって支持を得ようとするが、それによって生まれた大きな期待感の行き着く先はより大きな失望でしかない。1940年、英国のウィスントン・チャーチル首相は当時の英国民に対して、「血と汗と苦闘と涙の戦争」というものを売り込んだ。戦争において約束できるのは「血と汗と苦闘と涙」しかないということなのだ。

However tempting it is to claim a comprehensive strategy and the prospect of victory to gain public and political support, great expectations will only lead to greater disappointment. In 1940 Churchill sold the British people a war on blood, sweat, toil, and tears. We should not be promising anything else.

というのがドミニク・ジョンソン教授の主張です。

|

▼この記事の前に紹介したブルッキングス研究所のものよりはまともだと思いますね、むささびは。自分を過大評価、敵を過小評価・・・要するに無謀だということですよね。国の指導者の無謀は単なる間違いではない、犯罪なのですよね。英国人に対して「血と汗と苦闘と涙」を約束したウィンストン・チャーチルは現代でもそれなりに英雄視されているけれど、第二次世界大戦直後の選挙では彼の率いる保守党が労働党に完敗したのですよね。英国人の厭戦気分に気が付かなかったチャーチルの最大の誤算だったということです。

▼太平洋戦争に関連して、東京裁判で日本の軍の指導者たちが人道の罪とかで裁かれましたよね。それについて「勝者が敗者を裁くことはフェアでない」という意見があります。確かにそうかもしれない。が、あの戦争の「無謀さ」について当時の日本の指導者たちが、犠牲になった日本人に対して謝罪したことはない。彼らが自分たちの無謀さについて謝罪しなければならないのは日本人だけではないのはもちろんですが・・・。彼らは自分たちが間違いを犯したとは思っていない。「たまたま勝てなかった」と思っているだけ。「一億玉砕」と叫んでいた指導者の血を引く人間が「一億総活躍社会」なんてことを言っている。当時の政府や軍部に「なせばなる」とか言われた日本人が得たものは「血と汗と苦闘と涙」だけだったということ・・・ジョンソン教授の言うことは当たっている。「一億総活躍社会」についてラジオのコメンテーターがこれを「与太話」と言っていたけれど、これも当たっている。

|

|

| back to top |

7) どうでも英和辞書

|

| A-Zの総合索引はこちら |

|

slave:奴隷

丸山和也という自民党の参院議員が「憲法審査会」とかいう会議の席上、オバマ大統領について「奴隷」呼ばわりしたというので話題になりましたよね。むささびが見た範囲では英国メディアでこの問題を報道したのはBBCのサイトだけだった。

という見出しです。「日本の安倍晋三氏が「オバマは奴隷」発言をした議員を叱りつける」という意味ですね。丸山さんが具体的に何を言ったのかというと・・・

- アメリカは黒人が大統領になっているんですよ。黒人の血を引くね。これは奴隷ですよ。はっきり言って。

この部分をBBCの記事がどのような英語で伝えたのかというと

- Now in the United States, a black man serves as president. With the blood of black people. This means slaves, to be clear.

丸山さんの「はっきり言って」をBBCは "to be clear" と伝えている。ご本人はどのようなつもりで「はっきり言って」という言葉を入れたのかよく分からないけれど、BBCの"to be clear"は(たぶん)「誤解のないように言っておくけど・・・」というようなニュアンスだと思います。むささびの想像によると、議員は全く何の意味もなく入れてしまったのでは?むささびもよくやるから、はっきり言って。

ま、それはともかくBBCの記事はオバマさんについて「白人女性とケニア出身の男性の間に生まれた息子」で、父親は学生として渡米していたのであって「奴隷」としてアメリカに行ったのではない旨も伝えています。

いずれにしても、この発言はあほらしいだけで、オバマさんに失礼というほどのこともないのでは?安倍さんは「議員たる者、自分で自分を律する節度を持たなければ」(MPs should have "self-discipline")と叱責しているけれど、はっきり言って、あまりアタマの良くない年寄りがつい口を滑らせてしまった、と。それだけのことなのではないの?

|

back to top |

8) むささびの鳴き声

|

▼紙媒体としては消えてしまうThe Independentですが、むささび自身は英国のジャーナリストと付き合いがあったわけではないけれど、この新聞は確かに変わっていた。今はどうか知らないけれど、創刊当時は政府関係者とのオフレコ懇談会の類には一切参加しないという方針だった。例えば英国から外務大臣のような主要閣僚が訪日する際には多くの同行記者がついてくる。大臣の報道官が記者たちをホテルの自分の部屋へ呼んでちょっとした懇談をするときなども、この新聞の記者だけは顔を見せなかった。ほかの記者たちは「あいつらまたか・・・」という感じで笑っていましたが、政治家やお役人との癒着には参加しないという姿勢の表れではあった。

▼創刊するときに名前をThe Nationとするのが有力案だったけれど、どこか国家主義・保守主義の匂いがするというので、あらゆるものから「独立」という意味でこの名前になった。「あらゆるもの」の中には、いわゆるリベラル新聞も入っていたし、政党でいうと保守党のみならず労働党からも独立という姿勢だった。要するにそれまでの英国の体制的なものすべてを疑ってかかろうということです。名物記者のロバート・フィスクが書いた

"An apology fatally devalued by the passage of 65 years" という記事は広島と長崎への原爆投下に関する記事で、むささびジャーナルにも載せました。「アメリカも英国も原爆被害者に謝るのが遅すぎた」という内容の記事なのですが、こんな記事を載せるのはThe Independent以外にはあり得ない。この記事を書いたフィスク記者は、英国人なら秋になると必ず胸につける戦争のために祖国に命を捧げた人を追悼するポピーを身に着けることを拒否すると宣言したりしている。「まっとう」ではあるけれど「超少数派」なのです。

▼むささびはジャーナリストではないので感覚がつかめないのですが、ジャーナリストとして仕事をする場合、The Independentのように、どちらかというと理念先行の新聞とDaily

Mailのように理念よりも商売が先行する新聞で仕事をするのとどちらがいいのでしょうか?「理念」があっても潰れてしまっては元も子もないという気がしないでもないけれど、発行部数が大きくて商売的に安定していることだけが売り物というのは・・・?英国の場合、日本のようにジャーナリストが企業単位になっていないような部分があるので、簡単に比較はできないかもしれない。ただ日本の新聞や放送はあまりにも特徴がなさすぎるように見えるので、仕事をしている編集者や記者たちも欲求不満に陥ったりしているのでは・・・というのは部外者であるむささびの「思い込み」ですよね?ね?

▼日本新聞協会のサイトを見ていたら2000年の日本における日刊新聞の総発行部数は約5370万部だった。15年後の2015年にはこれが4420万部にまで落ちている。15年間で950万部も減っている。ネット情報によると、日本で一番部数が大きいのは読売新聞の914万部、次いで朝日(671万部)、毎日(323万部)などとなっている。英国の新聞の部数とは桁違いの大きさです。成人人口1000人あたりの新聞の部数の日英比較を見ても如何に日本が新聞王国であるかが分かります。

▼それにしても、かつてThe Independentの記者をしていたブライアン・キャスカート教授が言うとおり、紙の新聞がなくなったからと言って「伝える」という仕事そのものがなくなったわけではない・・・ということはきっちり押さえておきたいですよね。従来の新聞や放送とは異なる形によるコミュニケーションはますます盛んになりつつある。人間が自分の思いを多くの人たちに伝えたいと思った場合、これまではそれは新聞社や放送局が独占する世界だった。キャスカート教授は、FacebookやTwitterやブログがそれらの独占を打ち破ってしまったと言っている。確かに新しいコミュニケーションの世界には罵詈雑言のようなものが「言論」として跋扈しているという弱みはある。それでも言葉によるコミュニケーションの場が、一部の企業や機関(およびそこで仕事をする人たち)によって独占されているよりははるかに健全だと思いませんか?高市なんとかいう大臣が政府による放送メディアの管理のようなことを言い出しています。そのような人たちと戦えるのは従来のメディアなのか、新しいメディアなのか?「両方だ」と言いたいけれど、あまり自信はない。

▼もうすぐ春です。お元気で!

|

|

| back to top |

| ←前の号 次の号→ |

|

| むささびへの伝言 |