2016年最後の「むささび」です。あっという間に過ぎてしまいました。1年にたった24回程度のことなのに・・・。時間の感覚というのは不思議ですよね。2週間はどこまで行っても2週間(=20160分)なのに、「むささび」をやっているとずいぶん短く感じる。春が来て、ウグイスが鳴くのはいつごろだろうなどと考えると、ため息が出るほど長いのに・・・。

|

目次

1)MJスライドショー:カルティエ・ブレッソンの世界

2)トランプはアメリカの気休め?

3)ベルリン・テロ:冷静になろう!

4)いまこそ、メルケル?

5)高齢者ケアに「時間貯蓄」?

6)英和辞書

7)鳴き声

|

1)MJスライドショー:カルティエ・ブレッソンの世界

|

|

今回のスライドショーはフランスの写真家、アンリ・カルティエ=ブレッソン(Henri Cartier-Bresson:1908年 - 2004年)の作品集です。「カルティエ=ブレッソン」という名前は聞いたことがなくても、彼の作品は見たことがあるという人は多いと思います。彼の写真についての芸術論はできないけれど、風景・街角スナップ・人物など、どれを見ても実にさりげないくせに飽きが来ない。今回は「人物」写真を中心に紹介しますが、有名人であれ、普通の人であれ、本当に「さりげない」のです。ポーズを全く感じさせない。どれも報道写真のように見える。でもむささびのような素人が何枚撮ってもできっこないような「決定的瞬間」ばかりなのであります。お楽しみ頂ければ嬉しい限りです。

|

|

|

2)トランプはアメリカの気休め?

|

|

ケンブリッジ大学のデイビッド・ランシマンという政治学の教授がLondon Review of Books(LRB)のサイトに、トランプが大統領になるアメリカ社会について「表面に出てこない部分で二つの破滅的な現象が進行している」と言っています。一つはアメリカの刑務所で蔓延する暴力行為で、特に犠牲になっているのがアフリカ系アメリカ人の若者なのだそうですが、刑務所に入っている者は選挙権も奪われているので、この問題が表面化することは殆どない。知っているのは犠牲者だけというわけです。

|

|

もう一つ、ランシマン教授が、刑務所の暴力より更に深刻な問題として挙げているのが、「自分で自分を痛めつける暴力行為」(self-inflicted

violence)の蔓延です。今回の選挙でトランプ支持者が多かったエリア(南部、アパラチア地方、ラストベルト地帯)の白人社会に見られる現象で、自殺、麻薬やアルコールの過度な摂取などによって命を落とすケースです。これはプリンストン大学のアン・ケース(Anne

Case)とアンガス・ディートン(Angus Deaton)という二人の経済学者が2015年に発表した報告書で明らかにされている。

この報告書は『21世紀のアメリカの白人社会における中年疾病率と死亡率の増加現象』(Rising morbidity and mortality in midlife among white non-Hispanic Americans

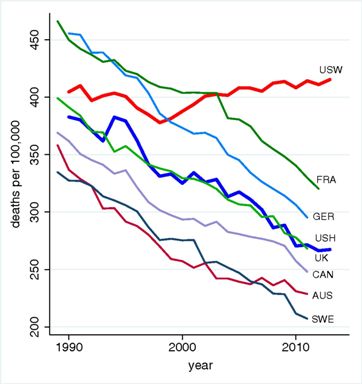

in the 21st century)と題するもので、これらのエリアにおける白人アメリカ人の特徴として、他殺よりも自殺によって命を落とすケースが圧倒的に多いこと、死亡年齢がかつてより下がっていることなどが挙げられている。子供世代が両親世代よりも寿命が短いというのは先進国ではあり得ない現象なのだそうです。 |

|

| 1990年から2010年までの20年間における45~54才の年間死亡者数の推移の国際比較。どの国も死亡者数は明らかに減っているのに、2000年あたりを境に白人アメリカ人(USW)の死亡数だけが上昇している。同じアメリカ人でもヒスパニック系(USH)の死亡率は急速に下がっている。 |

|

ランシマン教授は

- トランプの勝利は、こうした社会的な病の犠牲者にとって一時的な気休めとなり、中には自分自身に向けていた嫌悪感・憎悪感を外に向ける者が出てくるかもしれない。しかしそれは彼らが自分自身の中に抱えている絶望感の原因に対処することにはならないだろう。

Trump’s victory might provide the victims of this epidemic with superficial respite - including the chance to direct some of their self-loathing outwards - but it will do little to address the causes of their underlying hopelessness.

と言っている。教授によると、アメリカという国は労働年齢にある人びとが希望を失い、何らかの理由で犯罪に走る人間を待ち構えるのが暴力蔓延の刑務所しかないという部分を抱えている社会でもある。「トランプ・バブル」とでもいうべき状態が破裂した場合にも、そのような現実としっかり向き合うことがない社会でもある。そうなると、現在のトランプ支持者を支配するのは、以前よりもさらに大きな「裏切られ感」だけということになる。 |

| ▼トランプもBREXITEERSも、かなりのでたらめ情報を流して相手を叩きまくったわけですが、ランシマン教授によると、彼らの心の中に「少々デタラメをやっても国そのものがダメになることはない」という甘えの意識があった。BREXITのリーダーは国民投票の結果に対して何の責任もとることなく引っ込んでしまっている。アメリカという社会は、世の中を引っ掻き回す革命家(disruptor)を必要とするほど病んでいることは確かではあるけれど、トランプは単なる「ガキ大将」(mischief

maker)にすぎない。そして「ガキ大将」にもBREXITEERSにも、どんなにムチャクチャをやっても誰かが後片付けをしてくれる・・・という気持ちがある。しかし彼らには自分たちの社会が抱える病根を治療するような能力はない。ただ騒ぐだけ。そうしている間に民主主義的な政府の基礎的な部分がダメージを与えられる。そこにこそ真の危機が潜んでいる(This

is where the real risks lie)とランシマン教授は言っている。 |

|

back to top

|

3)ベルリン・テロ:冷静になろう!

|

|

12月19日にベルリンで起こった「テロ」(とされている)事件について、翌日(12月20日)のシュピーゲル誌の英文サイトに「我々の力」(Our Strength)という記事が載っています。イントロは

- ベルリンでのアタック事件は、ドイツもまた脆弱であることを示した。ということは、我々が冷静であることがより重要であるということでもあるのだ。

The attack in Berlin has shown us that Germany is also vulnerable. This makes it that much more important that we all keep our cool.

となっており、社説とは謳っていないけれど、読者に対して「理性的に行動すること」(Acting reasonably)を呼びかけている。このようなテロはこれからも起こるであろうし、ドイツがそのような攻撃に対して弱い(vulnerable)ことも事実であろう。が、弱いが故に「冷静かつ理性的でなければならない」(We must remain calm and stay reasonable)として、次の4点を呼びかけています。

|

ヒステリアに走るな

ドイツ人であれ外国人であれ、宗教の如何をとわず、人間同士の憎しみや不信感がこれ以上大きくなることがないようにすること。ヒステリア、外国人排斥、他者への八つ当たり行為などは何の解決ももたらすことがない。

背景の徹底究明を

何事も軽く考えたり、恰も何も問題がないかのように振る舞うのは止めよう。この事件が難民によって惹き起こされた可能性は否定できない。従ってドイツに到着した大量の難民のおかげで警備がおろそかになったり、失策もあるかも知れない。それらは徹底的に検証されなければならず、それは政府の仕事である。

ドイツに自信を持とう

ドイツ自身の強さを自覚しよう。即ち、ドイツはテロの対象にされている国かもしれないが、政府機能が完全に働く強力な民主主義の国でもあるということである。今回のような事件が起こるかもしれないということは長い間言われてきた。テロに対して100%安全というようなものはないが、ドイツ当局がこれまでにいくつものテロを未遂で防いできたことも事実なのだ。

極右の台頭を許すな

憎しみを拡散しようとする勢力と対決しよう。彼らは現在のような状況を利用して人間同士の憎しみを扇動しながらテロを誘導している。Alternative for Germanyのような大衆迎合型の右翼政党などがそれにあたる。彼ら望むのはドイツ人を分断させてドイツ国内に文化の衝突現象を引き起こそうとしている。彼らの意図は常に新しい憎しみを醸成することにある。彼らの示す方向にだけは動いてはならない。 |

|

|

一方、ドイツ最大の大衆紙 "BILD" は今回の事件に関連して、「怖ろしい!」(Angst!)とか「(テロリストを)国外追放にできなかった(Abschiebe-Versagen)」として、当局の手落ちを非難するような大見出しを掲げて報道している。おそらくこの辺りがドイツの「庶民感覚」なのであろうと(むささびは)推測するのですが、事件から3日後の12月22日付のシュピーゲルのサイトには、同誌のオピニオン欄担当記者による「自分は恐怖を感じることができない」(I can feel no fear)というエッセイを掲載しています。

この人はベルリンで15年間暮らしているそうで、「ひょっとすると恐怖を感じない自分の方がまともでないのかもしれない(perhaps I'm no longer normal)」と自分を疑ったりもしている。彼のエッセイの結論の部分だけを紹介します。

|

| 私はどこかおかしいのかもしれない(Something isn't quite right with me)。昨年(2015年)夏にドイツが国境を開放したことは正しかった・・・自分はいまだにそう信じているのだ。それは人間としての義務であり、それ以上でもそれ以下でもなかったのだ。私は今こそ声を大にして博愛の精神を訴えたい。特定のグループや宗教をテロに関連付けて考えることは、自分にはできない。私が頑固にも信じているのは、殺人犯本人と犯人をそそのかして殺人をやらせた人間だけが有罪であるということである。私は自分がテロに脅かされたり、怒りを掻き立てられたりすることを自分に許さない。あらゆる意味で小さな存在になりたくない。そんなことのためにベルリンへやって来たのではない。 |

|

というわけで

- 私のことをクレージーだと思うのならそう言ってくれ。でもひょっとするとクレージーなのは世の中の方かもしれないではないか。

Maybe I'll go out later and drink some Gluhwein. Go ahead and call me crazy. But maybe it's just the world that has gone crazy.

と結んでいます。

|

▼シュピーゲルという雑誌がどの程度ドイツ人の意見を反映しているのか(むささびには)分からないけれど、かなり限られたインテリ層であることは察しがつく。「右翼に騙されるな」という呼びかけにも切実さを感じる。日本を含めた部外者メディアによる「メルケル首相は難しいかじ取りを迫られています」という類のありきたり報道よりは、ドイツ国内の雰囲気が伝わってくる。

▼最後に紹介したオピニオン欄の記者のエッセイが英文サイトにだけ掲載されたものなのか、ドイツ語版に掲載されたものの英訳なのかがはっきりしない。翻訳の場合は翻訳者の名前が書いてあるのが普通だけれどここにはそれがない。ということは、この記事は外国の読者にのみ読まれることを意識して書かれたものであるということかもしれない。 |

|

back to top

|

4)いまこそ、メルケル?

|

|

もう一つシュピーゲルの英文サイトから。トランプが選挙で勝った約1週間後の11月14日のサイトに

というタイトルのエッセイが載っています。寄稿したのはディルク・クルブワイト(Dirk Kurbjuweit)というドイツの著述家で、ドイツ語のシュピーゲルに載った記事の翻訳なのですが、イントロを読むとこの人のメッセージが伝わってくる。

- 過去100年間にわたってアメリカは自由世界のリーダーだった。が、ドナルド・トランプを大統領に選んだことでその立場を放棄したのであり、いま、ヨーロッパとアンゲラ・メルケルがその空席を埋めるときが来たと言えるのだ。

For 100 years, the United States was the leader of the free world. With the election of Donald Trump, America has now abdicated that role. It is time for Europe, and Angela Merkel, to step into the void.

ちょうど100年続いた「アメリカの時代」

筆者はまず歴史上の興味深い偶然から書き始めます。2017年1月にトランプは45代の大統領に就任するわけですが、ちょうど100年前に世界の歴史における「アメリカの時代」が始まったのだ・・・ということ。1917年1月、当時のヨーロッパでは第一次世界大戦が進行中だった。アメリカの大統領であったウッドロー・ウィルソンは自国民に対して、「世界は民主主義のために安全でなければならないい」(The world must be made safe for democracy)として、同年4月にドイツに対して宣戦布告した。欧米諸国の先頭に立って民主主義のために戦うことを宣言したわけで、いわば政治におけるグローバル化の始まりを画するものであった(と筆者は考えている)。

あのウッドロー・ウィルソンからちょうど100年後、トランプはグローバル化などまっぴらご免で、アメリカ人に対してナショナリズムと孤立主義を煽り立て、気候変動のような地球規模の問題についても「関係なし」という態度で臨んでいる。つまり「アメリカの時代」はちょうど100年で終わった。

隙間の恐怖?

筆者のクルブワイトによると、これまでの西洋文明発展の中核を成してきたのは、「人間の尊厳」(human dignity)という考え方だった。18世紀後半のフランス革命とアメリカ革命を経て、国家が人権を守るという思想が「規範」として定着するようになった。ただトランプのような人種差別主義者にはこの規範も当てはまらない。トランプのような人物には、他人であれ自分自身であれ「尊厳」というものを認める気がない。トランプは欧米のリ-ダーとしては失格であるし、もともとその気も能力もない・・・とケチョンケチョンであります。

これまで西側諸国のリーダーとして君臨してきたアメリカが、「トランプ大統領」の登場でその座を降りることになったわけですが

- 我々はいま空虚という状態に直面している。「隙間の恐怖」と言ってもいい。アメリカというリーダーを失った西側、ヨーロッパそしてドイツはどうなるのか?

We now face emptiness -- the fear of the void. What will happen to the West, to Europe, to Germany without the United States as its leading power?

という疑問が湧いてくる。筆者によると、ドイツはアメリカによって育てられた(spoon-fed)ような部分があるが、いまや西側にはリーダーシップを発揮できるような国がないという現実を受け入れる必要に迫られている。

「自由を失うことへの恐怖」

これまでの100年間、アメリカのリーダーシップによって民主主義は他の体制にことごとく打ち勝ってきた。第一次世界大戦(1914~1918)でドイツ帝国、オーストリア=ハンガリー帝国を破り、第二次大戦のヨーロッパではドイツ、イタリアのファシスト政権を倒し、その後の冷戦ではソ連を骨抜きにしてしまった。1990年代初頭における歴史の勝者(winner of history)が「西側」であったことは誰の眼にも明らかだった。

それにしても、なぜ「西側」はそれほ強かったのか?という問いに対して筆者が挙げるのが「自由」という概念です。あらゆる意味で国家の介入を排するもののやり方によって、より豊かになり、軍事的にも強くなった。さらに西側の国々を結びつけたものとして「自由を失うことへの恐怖」(fear

of losing freedom)があった。もちろん欧米諸国にも社会主義勢力は存在したし、彼らによるデモや議論が行われたけれど、

- 国内でも海外においても、自由を守り拡大していこうという思想が国と国を結びつけていた。

We will preserve our freedoms at home and abroad, and we may even expand them. This idea also held the countries together.

というわけで1990年代は「西側」にとってハッピーな時代であった。自分たちから自由を奪おうなどという勢力そのものが存在しなかった・・・。

9.11の衝撃

それを全て覆してしまったのが2001年9月11日の同時多発テロだった。以後テロはとどまることなく続いており、西側はこれまでになかったような恐怖に支配されている。それはテロそのものへの恐怖であり、自分たちが享受してきた「自由」が失われることへの恐怖であるけれど、筆者によると、それは「他人が享受する自由」(freedom of others)によって「自分自身の自由」(one's own freedom)が失われることへの恐怖であり、それこそがドナルド・トランプをホワイトハウスに向かわせる道を準備したものである、と。

ここで言う「他人」には、例えば国境を越えて入り込んでくる難民たちであり、国境を無視してモノやサービスを売り込んでくる外国企業であり、「人権」とか「平等」を要求する女性たち、同性愛者、非白人一般・・・などが含まれる。これらはトランプ支持者の中核を構成する白人高齢者にとっては正に「他人」であったのであり、筆者に言わせるならば

- このようなトランプ支持者たちの恐怖心を、真面目にとることなく放置しておいたことが、誤りであったことは疑いの余地がない。

It was undoubtedly a mistake to leave these men, and the women who think like them, alone with their fears -- to not take them seriously enough.

のであり、彼らの恐怖が怒りとなって現れたのがトランプ大統領であるということのなる。その結果として、これまで以上に「自由」を制限され、「恐怖」を受け入れなければならなくなったのが、これまで平等などを主張してきた社会的な少数派である、と。

EUを強化しよう

アメリカでは、これまでの「西側諸国」を特徴づけてきた「自由」というものが「脅威」と見なされるようになってしまった。つまりアメリカは「自由世界の指導者」という立場を放棄したわけで

- だとすると今こそヨーロッパの出番ということになる。ヨーロッパはポピュリズムに抵抗し、人びとが抱える恐怖をマジメに捉えて、彼らの怒りにも正面から向き合っていき、しかも自由を削ることもしないという方向に進まなければならない。

Then, it will be Europe's turn. The continent must resist populism, with a smart mixture of taking fears seriously and confronting the rage, but without curbing freedoms.

と筆者は主張している。そしていまこそヨーロッパはEUという存在に、これまで以上に重点を置かなければならないと言っている。

メルケルの試練

ただ、現在のところ、英国のEU離脱、大陸諸国における右翼勢力の台頭など、ヨーロッパにおける自由自体が危機的状況にある。筆者によると、これまでの100年間、ヨーロッパには常にアメリカという後ろ盾が存在しており、自分たちが少々いい加減な気持ち(half-hearted)でも「ヨーロッパは一つ」という理想を追い求めることが可能だった。

アメリカ抜きの西側(the West minus America)の隣人といえば、ロシアのプーチン、トルコのエルドアンであり、ISISで、ヨーロッパは彼らを念頭に置いた安全保障を考えなければならない。まさに膨大なる試練(monumental tasks)であり、ドイツのアンゲラ・メルケルにとっても大いなる試練であるというわけで、

- メルケルが代表しているのはドイツという強い国である。彼女に強い道徳心があることは難民問題への対応からして明らかである。メルケルは100年前のウッドロー・ウィルソンである必要はない。しかしヨーロッパの強力なリーダーとなるべきではある。そうならないとなると、メルケルは時代が要求していることを分かっていないということになる。

She represents a strong country and she has a strong moral foundation, as she demonstrated in the refugee crisis. She doesn't have to be a Woodrow Wilson, but she should become a decisive leader of Europe. If she doesn't, it will mean that she has not recognized the signs of the times.

と筆者は結んでいる。

▼ベルリンのテロ事件への冷静な対応について、ガーディアンは「メルケルは正常心の灯」(beacon of sanity)と言っている。確かに「アメリカ抜きの西側」にあってドイツとメルケルの存在感はすごいものがありますよね。メルケルは東ドイツ育ちの62才、35才のときにベルリンの壁崩壊を経験している。プーチンは64才、39才のときにソ連が崩壊している。両方とも自分が育ち、当たり前に思っていたはずの体制が崩壊するという体験をしている。つまり正しいと教えられた価値観が崩れるという精神的な試練を生きてきた。そしてメルケルはロシア語がペラペラ。トランプにとっても、英国のメイにとってもメルケルは絶対に「いて貰わなければ困る」存在であろうことは容易に察しがつく。同じことがドイツという国についても言える。

|

|

back to top

|

5)高齢者ケアに「時間貯蓄」?

|

|

英国に限ったことではないけれど、高齢者のケアに充てるお金がなくて国や地方自治体の関係者がアタマを抱える中で、ロンドンのブルネル大学の学者らが立ち上げたGive & Take Care(GATC)という会社が旗揚げしようとしている「時間貯蓄」(time-banking)というプロジェクトが注目を集めている、と最近のThe Economistが伝えています。若い世代のボランティアがGATCに登録して高齢者ケアの仕事をすると、そのために使った時間が記録され、将来彼らが年をとってケアが必要になったときに、「貯蓄」した時間分のケアを受ける権利を獲得するというものです。

|

|

このプロジェクトには、政府から100万ポンド(約1億2000万円)の資金援助が行われているのですが、GATCでは1月に南イングランドのトゥワイフォード(Twyford)という町で試験的に実施する予定でいる。これには高齢者福祉のための代表的なNPOであるAge Concernがパートナーとして参加、これに参加するボランティアの募集やケア提供についての実践的なアドバイス提供などを行うことになっている。また参加者の「時間貯蓄口座」の管理は東イングランド生協(East of England Co-operative Society)が引き受ける手筈になっている。GATCでは、まずは100人程度のメンバーを確保したいと言っているのだそうです。

GATCが期待している参加者として、現在は無給で家族のケアにあたっている人びとがいる。彼らもGATCのプロジェクトに登録すれば、ケアの相手が身内であっても時間貯蓄の対象となり、将来は自分自身のケアに使うことができる。お金の貯蓄と違ってインフレだの金利の変化だのに影響を受けることがなく「今日の1時間は明日も1時間であり、20年後も同じ」(An hour today is an hour tomorrow, and it’s still an hour in 20 years’ time)というわけです。

|

|

ただ、このアイデアには弱点もある。いま20才代の若者にしてみれば、自分が時間貯蓄を始めても、50年後には世の中の人口構成が変化しており、約束されたケアが受けられないということもあり得る。さらにGATCが、「管理費」(administrative fee)としてケアを受ける側から1時間当たり1ポンドを徴収するということもネックになるかもしれない。特に家族のケアを無料で受けている人たちしてみると、お金を払うということへの抵抗感は抑えようがないのではないかということ。もう一つケチをつけると、例えばプロのナースのような人が、ボランティアで年寄のケアをして「時間貯蓄」をしても、自分がケアを受けるときに同じようなレベルのケアを受けられるという保障はどこにもない。

このプロジェクトの推進役の一人であるハインツ・ウルフ教授は「十分な数の参加者が得られれば、GATCが財政逼迫状態の社会的ケアのもう一つのあり方(alternative)になることが分かってもらえるはずだ」と言っています。The Economistは、

- このアイデアは、すくなくとも、若い世代が自分の将来の必要性について考えるきっかけを与えるものにはなるかもしれない。高齢者福祉の現状を見れば、お金であれ、時間であれ、若い人たちが今すぐにでも「貯蓄」を始めた方がいいに決まっている。

The idea might at least get young people thinking about their own future needs. Given the creaking state of the existing care system, they should probably start banking either money or time soon.

と言っている。

|

| ▼生協が協力するというけれど、確かにこれは利潤目当ての「ビジネス」としては余りにも不確定要素が多すぎる気がする。ただ、これまでは無償のケア活動だったものに、少しだけ「報酬」めいたものを付加するという発想は面白い。特に自分の家族の介護も勘定に入れるというのはいいよね。新種のボランティア活動として根付いてくれることに期待して、1月のトゥワイフォードにおける旗揚げの結果に注目しましょう。 |

|

| back to top |

6) どうでも英和辞書

|

| A-Zの総合索引はこちら |

|

JAMs:どうにか生きてる人たち

JAMは "Just About Managing"(なんとかギリギリでやっていく)の略語で、これに"s"がついて複数形になる。つまり「(経済的に)どうにか生きてる人たち」のこと。メイ首相が「いちばん助けたい人びと」がJAMであるというわけで、彼女の言葉によると「仕事はあるが安定していない」とか「住宅はあるがローンの支払いアップアップ」という世帯のことだそうです。いまいち漠然としているけれど、BBCのサイトにJAMの具体例が3家族紹介されていた。

デイビッド・ワッツマン(34才):子供3人、共働きで夫婦合わせた年収は3万6000ポンド。デイビッドによると「酒は飲まず、タバコも吸わず、金のかかる趣味の類は一切なし。多額の借金はないけれど、出費には相当気を遣う」というわけで、「溺れずに水の上に頭を出しているのがやっと」(we just manage to keep our heads above water)とのことであります。 デイビッド・ワッツマン(34才):子供3人、共働きで夫婦合わせた年収は3万6000ポンド。デイビッドによると「酒は飲まず、タバコも吸わず、金のかかる趣味の類は一切なし。多額の借金はないけれど、出費には相当気を遣う」というわけで、「溺れずに水の上に頭を出しているのがやっと」(we just manage to keep our heads above water)とのことであります。

リサ・シミンズ(30才):6才・2才・4か月の子供3人を抱える専業主婦。夫は工事現場で働く「自営業」(self-employed)で時間給の平均は12ポンド。家賃、住民税などを払うと殆ど残らない。貯金に回すお金はない。買い物に行くと自分たちには買えないものが並んでいて「まともに働いてもいないのにいい生活をしている人たちがいるのだと感じてしまう」(It

feels like people who are not working are better off)とのこと。そして政府に一番やって欲しいのは「私らのような家族でも住宅を買えるようにすること」(to

help for people like us to buy a home)だそうであります。 リサ・シミンズ(30才):6才・2才・4か月の子供3人を抱える専業主婦。夫は工事現場で働く「自営業」(self-employed)で時間給の平均は12ポンド。家賃、住民税などを払うと殆ど残らない。貯金に回すお金はない。買い物に行くと自分たちには買えないものが並んでいて「まともに働いてもいないのにいい生活をしている人たちがいるのだと感じてしまう」(It

feels like people who are not working are better off)とのこと。そして政府に一番やって欲しいのは「私らのような家族でも住宅を買えるようにすること」(to

help for people like us to buy a home)だそうであります。

サラ(48才)、シングル・マザー、ロンドンの育児センターの受付係として年収は2万1000ポンドほど。子供は二人。娘は大学生(university student)で息子はカレッジ通い。娘は奨学金で辛うじて生活できているが、奨学金が削減されることになっているので、息子が大学にまで行けるかどうか分からない。彼女の場合、お役所の定義では「低所得者」の範疇にはいらないので、住宅援助のような福祉手当が貰えない。旅行をしたり、外食したりという贅沢は一切なし。それでも「月末の生活は厳しいですよ」(The

last week of the month is tough)と言っている。 サラ(48才)、シングル・マザー、ロンドンの育児センターの受付係として年収は2万1000ポンドほど。子供は二人。娘は大学生(university student)で息子はカレッジ通い。娘は奨学金で辛うじて生活できているが、奨学金が削減されることになっているので、息子が大学にまで行けるかどうか分からない。彼女の場合、お役所の定義では「低所得者」の範疇にはいらないので、住宅援助のような福祉手当が貰えない。旅行をしたり、外食したりという贅沢は一切なし。それでも「月末の生活は厳しいですよ」(The

last week of the month is tough)と言っている。

|

back to top

|

7) むささびの鳴き声

|

▼安倍さんがプーチンと会談だか会話だかをした際に、「ウラジミール」というファーストネームで呼びかけたら、プーチンは「安倍首相」と言った・・・とかいうハナシがフェイスブックに出ていました。ホントですか?仮に本当だったとして、安倍さんも何が面白くてそんなことしたのですかね。「親しい間柄」を演出したかった?日本人の場合、そんなときは「プーチンさん」でいいんでない?「ウラジミール」では長ったらしいよね。「ねえ、ウラジミール、あっちの島、返してくれたっていいんでない?」ではピンとこない。かと言って「ウラちゃん」というわけにもいかないだろうし・・・。

▼いずれにしてもファーストネームを使って喜ぶのは「ロン・ヤス」で終わりにしたら?普段やってないからサマにならない。あ、そうか、いっそのこと普段からやってみるという手もあるな。そうすればガイジン相手にやってもそれほど不自然にはならないかもな。「予算はタローに任せてある」、「ユリコにはオリンピックを頑張って貰わなきゃ、そうだろ?ヨシロー」、「シンゾー、あんたにだって責任あるんだよ」という感じかな。

▼12月23日付の東京新聞に『「日本スゴイ」ブームを斬る』という記事が掲載されています。イントロには次のように書いてある。

- テレビや本は今年も「日本スゴイ」の称賛であふれ返った。伝統文化もハイテクも全部スゴイ! テレビ各局が力を入れる年末年始の特番も日本礼賛のオンパレードである。だが、ちょっと待て。自己陶酔の先には何が待っているのか。

▼外国人(欧米人のこと)を登場させて、日本の文化や習慣に目を輝かせる様子を視聴者に見せる。結論は「日本・日本人ってこんなにすごいって思われてるんですよ!」という、あれ。東京新聞によると、これは日本人の「自信なさの裏返し」なのだそうであります。全くその通りです。他人(特に青い目のガイジン)に褒めてもらっていい気分に浸る・・・テレビの番組作りをしている人たちが、いまの日本人の心理状態を読んでいて「受け狙い」番組を作りまくっている。究極のポピュリズムですね。

▼この種のブームが起こっているのは、日本だけではない。英国におけるBREXITブームの背景にあるのが、自分の国のことを批判的に語る傾向があるインテリに対する「庶民」の反発です。おそらくアメリカにおけるトランプ現象も同じ。東京新聞によると「日本はスゴイ」ブームは満州事変(1931年)のころにルーツがあって、最近ではバブル崩壊後に再開したとのこと。いずれにしても情けない話です。

▼それで思い出したのですが、先日、テレビから流れて来る音を聴いていたら夏目漱石の話をしており、彼が1909年に当時の朝鮮と満州(両方とも日本の領土だった)を訪問した際に書いた新聞記事に触れていた。「満洲日日新聞」に「韓満所感」として掲載されたもので、朝鮮と満州で日本が行っていた開発事業について大いに称賛して「日本人もはなはだ頼もしい人種だとの印象を深く頭の中に刻みつけられた」と書いてから、次のように記している。

▼この記事が書かれる7年前に日英同盟が締結され、5年前の日露戦争では日本が勝っている。また1922年に出版されたHGウェルズの世界史の本の中で、日本はアジアの若き帝国として絶賛されている。夏目漱石も「日本はスゴイ」論をさしたる躊躇もなく受け入れていただけでなく、その日本に支配される「支那人や朝鮮人」の気持ちなど全く考えてもいなかった?この記事が掲載される1か月ほど前に伊藤博文がハルビンで暗殺されている。ユリコ(都知事)が絶賛する「世界が東京を必要とした時代」の話です。

▼ハナシは全然違うけれど、「フジテレビ記者が暴力団関係者に利益供与」というニュース、その後どうなったのですか?むささびが知りたいのは、新聞やテレビが、その後どのような追加報道をしているのか?ということです。NHKのサイト(12月19日)は、次のように伝えている。

- この記者は、数年前まで警視庁の記者クラブで暴力団が絡む事件などの取材を担当していて、今回の暴力団関係者とも取材を通じて、おととしの春ごろに知り合ったということです。

▼「警視庁の記者クラブで・・・を担当していて」というと、何だかこの記者が「警視庁記者クラブ」の社員であるかのように響きます。何故「フジテレビ社会部の記者が・・・」とだけ書かないのか、不思議だと思いません?おそらくこの記者が毎日出勤する職場が警視庁記者クラブという場所であったということで、NHKがこのような書き方をしたのですよね。ということは、フジテレビ以外の記者も同じような生活だったということ?

▼そうなると、「取材を通じて」(つまり警視庁記者クラブで仕事をすることを通じて)暴力団の関係者と付き合っていたのは、この記者だけなのだろうか?と気になりませんか?他社の記者も似たようなことをやっているのでは?記者たちが、取材対象としての暴力団と接触するうえで「警視庁記者クラブ」という組織(institution)に所属していることはどのような意味を持っているのか?「警視庁記者クラブ」は、記者たちが暴力団関係者と接触するためのルートやきっかけを提供する機関になっており、反対に暴力団関係者が記者たちと接触するための場にもなっている・・・というのは考えすぎですかね?フジテレビの記者は、暴力団関係者から「過剰な接待」を受けていたとのこと、具体的に、どのような接待だったのか?この際、メディアと暴力団の関係という角度からきっちり伝えて欲しいと思いません?

▼タレントや野球選手が覚せい剤に絡んで逮捕されると、ヘリコプターまで動員してリンチまがいの「取材合戦」を展開する。彼らが個人的な行為として覚せい剤に溺れるのと、報道関係者が暴力団関係者(覚せい剤の提供元)から「過剰な接待」を受けるのでは、悪質さ加減のレベルが違いません?タレントらは覚せい剤中毒に陥るという代償を払わされるけれど、暴力団関係者から接待を受ける記者たち自身は麻薬をやることはなく、ひたすら彼らから問題のタレントや野球選手に関する情報を提供され、集団リンチ取材の準備に役立てるだけ・・・このフジテレビの記者や「警視庁記者クラブ」という組織についてどこまで詳細に報道されるのか?

▼そういえば、むささび357号で紹介した、アレクシェービッチの『セカンドハンドの時代』の日本語版が岩波書店から出ましたね。友人が知らせてくれました。正確に言うとむささびが紹介するひと月前に出ていたようです。お恥ずかしい!Have

a fantastic new year!

|

|

back to top

|

←前の号 次の号→

|

|

| むささびへの伝言 |